《中國藥典》2020年版硬骨魚綱與鳥綱藥用動物養殖研究進展△

程端端,高旭,趙峻露,張輝,孫佳明

長春中醫藥大學 吉林省人參科學研究院,吉林 長春 130117

動物藥是臨床常用大類中藥,作為中醫藥的重要組成部分,具有活性強、療效佳、顯效快、潛力大、應用廣等特點。近年來,中醫藥的蓬勃發展及產業需求量不斷加大,與稀缺乃至瀕危的藥用動物供給之間的矛盾日益凸顯。本文主要介紹硬骨魚綱和鳥綱動物的養殖情況,依據地理分布與棲息環境、生活習性與活動規律、養殖技術、養殖成熟度方面進行探討。

硬骨魚綱現存動物種類大約27 000 種,分為內鼻孔亞綱和輻鰭亞綱2 個亞綱,幾乎包括了世界所有經濟魚種在內,《中華人民共和國藥典》(以下簡稱《中國藥典》)2020 年版中收載的硬骨魚綱藥用動物有2 種,海馬和海龍[1]305-306。海龍和海馬研究歷史悠久,目前已有20 多種以海馬為原料的保健品和藥品,其中被《中國藥典》2020 年版收載的中成藥有龜齡集和復方皂礬丸2種[2]。

鳥綱動物屬于脊索動物門脊椎動物亞門,是陸生脊椎動物中出現最晚、數量最多的一綱,現存種類約9000種,我國約1190種,分為平胸總目、企鵝總目和突胸總目,麻雀為其中最常見的一種藥用動物,被《中國藥典》2020 年版收載的相關中成藥有龜齡集和蛤蚧補腎膠囊兩種[2]。

1 海馬

海馬為海龍科動物線紋海馬Hippocampus kelloggiJordan et Snyder、刺海馬H.histrixKaup、大海馬H.kudaBleeker、三斑海馬H.trimaculatusLeach 或小海馬H.japonicusKaup 的干燥體[1]293。海馬捕撈季節為夏、秋二季,炮制方式有2 種:簡單洗凈、曬干,或除去皮膜和內臟、曬干。海馬是一種名貴的中藥,最早報道見1958年。我國自1973年起從廣東引進種海馬,1978年試養海馬成功[3]。

1.1 地理分布與棲息環境

海馬廣泛分布于熱帶、亞熱帶及溫帶,中國沿海地區均有分布,南海種類較多。目前海馬種類有效種約為54種,其中44種被列入《瀕危動物種紅色名錄》[4]。20 世紀30 年代我國開始進行海馬養殖研究,1957 年廣東汕頭海水養殖試驗場試養海馬首獲成功[5],其后的“南海馬北移”,使得海馬養殖產業擴展到山東、河北、遼寧沿海等地。

1.2 生活習性與活動規律

海馬適溫范圍為12~33 ℃[6],最適水溫為25~28 ℃。此外,幼苗日夜水溫差或換水前后水溫差不宜超過2 ℃,水溫變化過大極易引起海馬死亡。大海馬幼苗要求更加嚴苛,冬季水體溫度至少在15 ℃以上,夏季最好在養殖池上加蓋單層遮掩物,理想的生長溫度是28 ℃[7],例如浙江地區選擇7、8 月份育苗。

海馬對鹽度的要求范圍是10‰~32‰,初生苗需要在25 以上,海馬不能淡水養殖,長期處在低鹽度環境的海馬,很大幾率會產生不育現象[8-9],注意連續晴好天氣要及時補充蒸發水分,而在陰雨天需及時排除上層的淡水,保持池內鹽度的相對穩定。

海馬的適光范圍為500~20 000 lx,最適光照為3000~6000 lx[10]。光線太弱,不利于海馬的活動和攝食;光線太強,藻類會大量繁殖,常會引起各種疾病。大海馬與三斑海馬生活習性一致,過強或者過弱的光線都會影響幼苗的生活,需要加蓋單層遮陽物[11]。因此可以在養殖池內栽種適量水草,用于遮陽和方便幼苗休息,還能增加幼苗安全感,提高成活率。

每年3—11 月,水溫在20~30 ℃時,海馬開始繁育;5—9 月,水溫在25~28 ℃,此時是海馬的繁殖盛期[12]。

1.3 養殖技術

1.3.1養殖方式與設施(全人工環境養殖)據報道,我國海馬養殖共有7 種,分別為冠海馬、刺海馬、日本海馬、線紋海馬、斑海馬、大海馬和克氏海馬,主要分布在黃海、渤海、南海、東海、臺灣海峽、汕頭外海、高雄外海和瓊海外海等地。其中大海馬養殖技術成熟,已實現工廠養殖,線紋海馬和斑海馬已有成熟的養殖技術,日本海馬也有相關養殖報道,而規模化養殖未見報道,其他品種海馬報道較少,相關養殖技術有待研究。

海馬養殖多選址在風平浪靜、水質清潔的內海灣,以及餌料來源廣、數量多的低、中潮線的海邊,要求符合無公害食品海水養殖水質標準規定,且對溫度的要求很高,多選擇人工養殖[13],具體養殖設施見表1。

1.3.2良種來源與繁育 海馬雌雄異體,繁殖模式極為特殊,由雄性海馬孵育下一代,繁殖季節一般自3 月中旬開始,6—8 月達到高峰[14]。雄海馬成熟時,腹側尾部有一個明顯的育雛囊,其負責孵化卵子和照顧幼仔。在繁殖季節,雌性海馬將卵子排入雄性海馬的育兒袋(每次產卵數萬或數千枚),而后者則排出精子,然后受精,小海馬在1~2 周后出生。海馬的生育能力與它們的年齡和體型密切相關,1~2齡海馬最佳。海馬生長迅速,小海馬只需經過幾個月就能成長到親體的大小。

一般來說,人工繁殖要選擇大的、健壯的、活躍的、有較強攝食能力的2 齡親體,以相等的比例混養,使其交配和受精[15]。受精卵呈紅色,一端透明,長徑為1.0~1.2 mm,短徑為0.8~1.0 mm。受精過程需1~2 min,最適孵化溫度為19~20 ℃,溫差不能超過2~3 ℃,在此期間需要格外注意雄魚的飼養條件,少量多次喂養,選擇新鮮、大小合適的餌料,每天4~5 次,水質要保持清潔,溶氧量充足[16]。受精卵通常在8~20 d后孵化,然后從育兒囊中排出。海馬通常在黎明前產仔,每次幾分鐘至十幾分鐘不等。如果在短時間內生產,幼苗的質量較高,如果生產的時間過長,幼苗的存活率就會降低。在幼苗被產出后,應立即將親海馬和幼苗分開,以免幼苗受傷或被吃掉。幼海馬適應性差,對水溫、水質要求嚴格[17],此階段各項管理、操作都要特別注意。提前一天準備好培養池,水溫控制在26~28 ℃,換水溫差<2 ℃,連續微量充氣,盡量保持水環境穩定。

1.3.3飼養餌料 海馬喜食活餌,不食死后變味的食物[18]。餌料主要以端足類如鐐蝦、毛蝦、磷蝦、螢蝦等浮游甲殼類動物為主,但需與海馬吻口大小相適宜,在小海馬時期(4 cm 以內)主要投喂鮮活的鹵蟲;小海馬到成海馬的過渡階段(4~6 cm),投喂成體鹵蟲、1~3 mm 的橈足類六肢幼體,小型橈足類及人工繁殖的糠蝦等;海馬(6 cm 以上)投喂5~8 mm 的橈足類、端足類浮游甲殼蟲動物、成體鹵蟲、新鮮毛蝦或冷藏糠蝦、小蝦等,并逐漸完成投喂新鮮飼料向冷凍餌料的過渡。

7—10 月是線紋海馬食欲旺盛、生長最快的時期[19],投餌必須做到質精量足,日投餌2~3 次,早晨和上午多投,下午少投,夜間不投餌,對非常饑餓的海馬投餌量應逐漸增加,以免海馬暴食后引起大量死亡,日投量為攝食量的1.5 倍。據報道,大海馬幼魚的死亡率為23.5%~33.0%[20],除上述的開口餌料外,投喂餌料的時機、餌料的及時轉換等對幼魚的存活率也有很大影響。

1.3.4疾病防治 海馬是一種抗逆性不強的水生動物,在養殖過程中病害較多,尤其是剛出生的幼仔,極易受到侵害,死亡率較高,是海馬養殖的一個難點[21]。因此,要做好病害防治工作,見表2。

表2 海馬不同疾病的防治方法

1.4 養殖成熟度

海馬是熱帶、亞熱帶海域生長的小型魚類,在自然海域中,生長速度較緩慢,一般要經歷3~4 年才能達到商品上市規格。而在人工養殖條件下,由于餌料充足,人工細心管理,從種苗開始經8~10 個月則可達到上市規格。另外由于大肆捕撈,天然海域海馬資源已極度貧乏,因此,開展人工養殖是解決海馬資源緊缺問題的有效措施[25-26]。

1999 年,海南大學農學院在海南省文昌市馮家灣突破了海馬養殖技術難關,實現產苗26 批,1 萬多尾,平均每胎產苗426 尾的喜人成績。自此海馬養殖基地落戶天津,山東濱州市等地,現如今已經出現地方性標準養殖技術規范[27],其中大海馬、線紋海馬及三斑海馬的養殖范圍較大,評估為擴養,而刺海馬和小海馬未見養殖報道。

2 海龍

海龍為海龍科動物刁海龍Solenognathus hardwickii(Gray)、擬海龍Syngnathoides biaculeatus(Bloch)或尖海龍Syngnathus acusLinnaeus 的干燥體[1]306,多于夏、秋兩季捕撈,刁海龍、擬海龍除去皮膜,洗凈,曬干;尖海龍直接洗凈,曬干。我國海龍科有12屬23種,藥用海龍占13%。

2.1 地理分布與棲息環境

海龍分布廣泛,全球海區均有分布,熱帶、亞熱帶海區種類最多,主產于廣東、遼寧、山東、福建、臺灣、澎湖群島等沿海地區[28]。喜棲息于沿海藻類繁茂、水深不超過50 m 的淺海,其習性及繁殖情況與海馬相似,吸食浮游小型甲殼動物,利用尾部纏在海藻上捕食和休憩。

2.2 生活習性與活動規律

海龍對溫度要求很高,喜好陽光,活動范圍在淺水區,喜歡中性水環境,以浮游生物為食,會偽裝成枯枝敗葉來保護和偽裝自己,休息時保持直立,頭朝下,懸浮在水生植物旁邊,保持擬態。水草或水中藻類植物會提供一個安全的水環境和休息場所。海龍全年皆產,通常以4—9月產量較大。

2.3 養殖技術

2.3.1養殖方式與設施(全人工環境養殖)海龍又稱海貍,其圈舍可建成長1.8~2.0 m、高0.8 m、寬0.9~1.1 m 的尺寸,前端加上一個0.8 m×0.9 m×0.3 m 的斜坡形水槽,再用磚和水泥砌成0.45 m 高的墻裙。一般農戶的院落可以建10~20 個這樣規格的海龍圈舍,即養殖10~20對海龍[29]。

2.3.2良種來源與繁育 一般選擇活潑健康、體格健壯的成熟海龍,以1 只雄性和2 只雌性一起育種,圈養約10~20 d,海龍幼仔即可出世。海龍生長迅速,繁殖力強,且一年四季均可配種、分娩,生產旺期為2年,可產5次,每次6~14只。

在此期間要注意換水和飼料喂養,產苗后,應及時把海龍親魚和魚苗分養,以防止親魚吞食或傷害魚苗。幼海龍對水溫、水質適應性較差,此階段要定期換水與洗過濾器濾心將水溫控制在26~28 ℃,連續微量充氣,盡量保持水環境穩定。

2.3.3飼養餌料 海龍喜食活食,可選成體豐年蝦,黑殼蝦。體型稍大的海龍,可喂養活的水蚤,小的海龍則要準備豐年蝦卵。海龍的消化能力弱,喂食選擇少量多次,但要注意混養的魚不能攻擊性太強。

2.3.4疾病防治 目前尚無海龍疾病防治相關文獻。

2.4 養殖成熟度

海龍是一種藥用價值很高的中藥材,養殖價值高,其養殖有相對成熟的養殖技術,但多為散養,未見大型養殖基地[30-31]。

3 麻雀

麻雀Passer montanus saturatusStejneger 是世界性分布的食谷性鳥類,分布廣、數量多、易識別、與人類的關系十分密切[32]。麻雀自2000 年成為國家保護動物,野生麻雀已被國家列入野生動物保護名錄,禁止捕殺。麻雀全身皆可入藥,《中國藥典》2020 年版收載的龜齡集以雀腦入藥,具有強身補腦、固腎補氣、增進食欲的功效[1]1055。另一中成藥蛤蚧補腎膠囊以整雀入藥,具有壯陽益腎、填精補血的功效[1]1725。

3.1 地理分布與棲息環境

麻雀是文鳥科雀科雀屬27 種小型鳥類的統稱,喜群居,種群生命力極強,原產于歐洲、非洲和亞洲,是中國最常見、分布最廣的鳥類,亞種分化極多,廣布于中國全境[33]。

3.2 生活習性與活動規律

麻雀的棲息地位于海拔300~2500 m 的地方[32]。麻雀多選擇山區、平原、丘陵、草甸、沼澤和耕地、低山和平原山麓的不同類型的森林和灌木叢,或城鎮和村莊、河谷、果園、巖石草坡、房屋后面和路邊的樹木作為運動和覓食的場所。

除了筑巢和養育幼鳥外,麻雀極喜群居[33]。在秋季和冬季,它們通常形成由數百甚至數千只個體組成的大群。麻雀巢穴相對簡單,由各種材料制成,如草、干草、羊毛和羽毛,有時巢穴在巖石中、灌木根部或建筑物(如谷倉)的屋頂下,大多數都建在屋頂下和墻洞里。

3.3 養殖技術

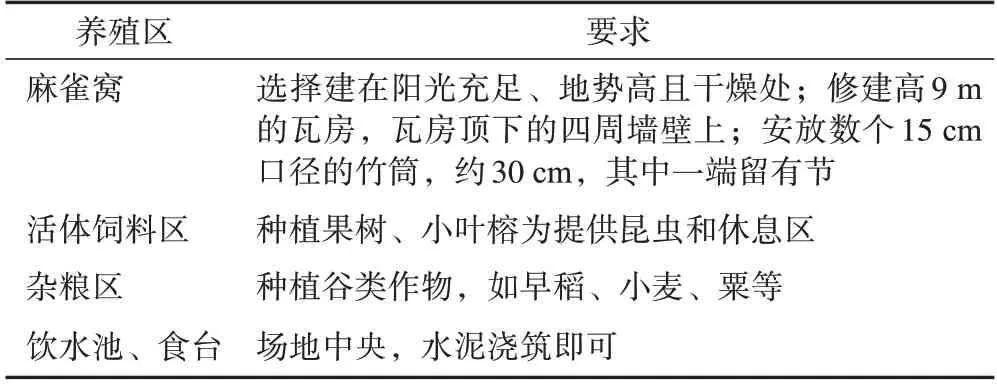

3.3.1養殖方式與設施(全人工環境養殖)鳥類養殖的場地需遠離市區[34],選擇陰涼地帶,場地用磚砌成封閉式的圍墻,墻高8~10 m,頂部需用鐵紗網封蓋,具體設施見表3。

表3 麻雀養殖設施

3.3.2良種來源與繁育 除冬季外,麻雀全年都在繁殖期,每次產卵約4~6 枚,卵是灰白色的,上面有棕色的斑點,雄性和雌性輪流孵化蛋,孵化期為11~15 d[35]。雛鳥約20 d 后羽翼漸豐,大多1 個月后離巢,獨立覓食。

一般選擇體壯、羽毛緊湊光亮的兩性雀種。用手指頭按其肛門,尾巴向上翹起的是母,尾巴下彎的是公。配對為1雄配1雌。

繁殖期間的公母雀及其仔雀需要飼料較多,飲水量也大幅增加,此時要供足精料,才能提高孵化率及成活率。麻雀繁殖快,飼養密度不宜過大,幼雀羽毛豐滿前2 d,可將其分出單獨飼養,讓其日后自由配偶,以提高種性和繁殖能力[33]。

3.3.3飼養餌料 麻雀以谷類作物種子和小昆蟲為食[36]。場內種植的谷物供應不足的季節,須供足谷物及動物性飼料。特別是繁殖期間,不能缺少精飼料。若以黃粉蟲作飼料[37],應每天將蟲置于簸上任雀自由取食。春末、夏、秋期間,可用黑光燈誘蟲進養殖場內,讓昆蟲在樹上、作物上繁殖,增加優質食物。每天早上將谷物飼料撒于食臺上,任麻雀吃飽吃剩。每天必須供給足夠的新鮮飲水。

3.3.4疾病防治 麻雀屬鳥綱動物,極易感染低致病性的禽流感病毒,且不分年齡,從出生到老齡麻雀均能感染,但主要發生在35 日齡以后。感染后大量病毒通過呼吸道和糞便排出體外。因此,任何被病毒污染的物體,如鳥糞、飼料、水、設備、籠具、衣物、運輸車輛等,都可能傳播疾病。該病主要發生在秋季和冬季,特別是與季節和氣候的變化有關。

防治措施包括與外界保持嚴格的隔離,注意禽舍內的衛生,加強消毒措施的落實,嚴禁外來人員進入禽舍,工作人員應更換消毒后的工作服,必要的工具、設備和車輛應定期消毒,此外還要給麻雀接種疫苗,增強免疫力。

3.4 養殖成熟度

野生麻雀自被列入國家保護動物后,市場需求急劇增加,相關養殖技術成熟,技術專利20 余篇,可實現大規模養殖。2002 年已經建立第一座麻雀養殖基地[38-39]。但受鳥類動物生活習性和疾病防治等因素影響,其養殖場地、飼料及衛生等設施要求較高,須符合鳥類生活環境,多為半人工養殖,因此技術成熟,但養殖規模并不大,屬于擴養階段。人工養殖麻雀藥效作用略低于野生麻雀,但其生存率可得到極大保證,因此對于麻雀養殖技術規模,需要加以改進,以提高其經濟效益。

4 討論

隨著社會經濟發展,人們對健康服務的需求快速增長。中醫藥是我國獨具特色的健康資源,其中動物藥也是潛力巨大的特色資源之一。本文涉及的水生動物海馬是傳統的名貴中藥,被譽為“動物人參”,其主要功效為補腎壯陽、保護神經、抗衰老和抗疲勞等功效[40-45],適宜患有老年骨質疏松、耳鳴耳聾、夜尿多、倦怠、腰膝酸軟、腦萎縮等人群食用。海龍多用于消腫散結、活血化瘀、消炎止痛[46-48],可治療癥瘕積聚、瘰疬癭瘤、跌打損傷、癰腫疔瘡等病癥。而陸生動物麻雀除了肉以外,其血、腦髓、卵都可作藥用,具有壯陽、益精、補腎、強腰的作用[49-52]。

目前,中國每年的海馬交易量約占全球的2/3,而90%的海馬被認為是在野外非法捕獲的。為此我國自20世紀70年代就開始探究海馬的規模化人工養殖,現如今已經獲得巨大的研究進展,擁有成熟可供推廣的技術,人工養殖的海馬能部分替代原野生海馬的入藥量,具有巨大的發展前景,但是與日本對蝦、河豚魚、梭子蟹、黃姑魚等其他一些海產品相比海馬的養殖成熟度還不夠,工廠化養殖、鮮活餌料的投喂等成本較高,需要加強餌料培養和投喂技術,提高餌料轉化率,提高海馬養殖成功率,增強養殖經濟效益。

由于海馬的野生資源枯竭,中醫藥中急需找到有關替代品,滿足市場需求。從氨基酸和脂肪酸的評價看,海龍功效物質蛋白(多肽、氨基酸)、脂類(脂肪酸、甾醇)及微量元素等方面要優于部分野生海馬,可以代替野生海馬使用。海龍與海馬生活條件相似,但相較于海馬養殖,目前海龍的養殖報道極少,多以家庭為單位養殖,規模較小,技術工藝方面仍存在著一些技術難點需要攻克,應加強相關技術研究,提高經濟轉化率。

麻雀養殖相關專利報道較多,飼養技術成熟,飼料配比科學,但陸生鳥類動物養殖場地要求較高,清潔衛生等安全等級要求較高,需要格外注意。由于飼養方式簡單、成活率高,養殖評估均可達到擴養階段,可以極大地保證藥用資源的可持續利用,應用推廣價值很高。海馬、海龍及麻雀的人工養殖不僅保護了我國藥用動物的野生資源,又積極地促進了中藥材產業的健康發展。