慢性缺血性腸病MSCT表現:與非缺血性腸病對照

袁定兵,先有霞(通訊作者)

(綿陽市第三人民醫院(四川省精神衛生中心)放射科,四川 621000)

慢性缺血性腸病是各種原因導致腸道慢性灌注不足,以缺血性結腸炎最為多見[1]。隨著人口老年化及內鏡技術的不斷發展,慢性缺血性腸病的診斷率明顯增加,但其臨床表現多缺乏特異性,部分影像科醫師對其認識不足,易漏診及誤診。國內部分學者對缺血性腸病的CT表現進行了總結,但側重于急性缺血性腸病,較少文獻將慢性缺血性腸病的影像表現與臨床更為常見的非缺血性腸病對照[2-4]。因此,慢性缺血性腸病的影像學診斷及鑒別診斷仍存在一定的困難。本研究回顧性總結慢性缺血性腸病及非缺血性腸病的影像學表現,并與內鏡對照,探討其影像學差異,以提高臨床認識。

1 材料與方法

1.1 一般資料

回顧性收集2015年12月至2020年12月經臨床及內鏡證實的慢性缺血性腸病為研究對象,病例納入標準:①符合缺血性腸病診斷標準,缺血性腸病診斷參考《缺血性腸病的診斷》,并內鏡病理證實[5];②具有完整臨床、影像學資料;③患者首次診斷、首次治療;④患者知情同意,并符合倫理道德規范。排除標準:①急性缺血性腸病(主要是大血管供血中斷或血容量急劇下降);②合并其他急腹癥(膽囊炎、胰腺炎、消化道穿孔及胃腸道腫瘤等);③腹部手術史。

慢性缺血性腸病組共納入27例;非缺血性腸病組35例,其中克羅恩病18例,嗜酸性腸炎2例,結腸憩室炎4例,潰瘍性結腸炎6例,急性末端回腸炎2例,藥物性腸病1例,腸結核2例。均經臨床及內鏡證實。

1.2 檢查方法

設備采用GE Revolution 256排CT及西門子SOMATOM Definition Flash CT。檢查方法:取仰臥位,上肢舉過頭頂,足先進模式;訓練患者呼吸后,加腹帶,吸氣后屏住呼吸;于吸氣相行螺旋CT容積掃描,掃描范圍從膈頂至恥骨聯合水平。GE Revolution 256排CT掃描參數為:掃描視野(FOV)360×360mm,準直器寬度40.0mm,螺距0.992:1,管電壓120kv,智能毫安秒。西門子SOMATOM Definition Flash CT:掃描視野(FOV)403×403mm,準直器寬度40.0mm,螺距0.6:1,管電壓120kv,智能毫安秒。標準算法重建,重建層厚1.25mm。增強掃描對比劑為碘克沙醇,肘前靜脈注射,劑量1.5-2ml/kg,注射率為3.0ml/s;采用對比劑觸發技術,監測腹主動脈末端管腔內CT值變化曲線,閾值120HU,達到閾值,自動觸發動脈期掃描,延遲20S后進行靜脈期掃描。

1.3 觀察內容及標準

兩組患者CT征象分析采取雙盲法,由2名晉升主治醫師5年以上影像診斷醫師單獨分析,若結果不一致,協商后決定。

觀察內容:①腸壁增厚水腫;腸管充盈良好情況下,橫軸位測量,小腸腸壁>3.0mm,結腸腸壁>5.0mm即視為腸管增厚、水腫;②腸系膜水腫、滲出;病變腸管周圍見斑片狀模糊影(對比正常腸系膜),可伴有積液或不伴積液;③腸粘膜異常強化所致靶征及軌道征;④腸管強化異常,主要判斷強化降低,標準為增強掃描同一時期,將病變腸管與鄰近正常腸管對比;⑤腸壁或腸壁下積氣;⑥腸系膜上動脈管徑和形態異常,其中管徑測量點為胰十二指腸下動脈分支發出后測量。形態異常包括:腸系膜上動脈開口及主干的形態及狹窄,遠端分支是否稀少,腸系膜內弓狀血管減少,同時伴有2個及2個以上征象則視為腸系膜上動脈形態異常。

1.4 統計學方法

數據分析采用SPSS24.0軟件進行統計分析,兩組患者基礎病、腸壁增厚水腫、腸系膜水腫及滲出、靶征及軌道征、腸管強化異常、腸壁或腸壁下積氣、腸系膜上動脈形態異常采用例數表示,組間比較采用X2檢驗或Fisher精確概率法,兩組患者平均年齡、腸系膜上動脈管徑采用x±s表示,組間比較采用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 臨床表現

慢性缺血性腸病組:男19例,女8例,平均年齡(62.8±8.7)歲;27例具有不同程度腹痛,其中6例為周期性下腹部疼痛,19例伴有不同程度嘔吐,16例伴有血便,4例腹瀉,1例3個月內體重減輕大于5 Kg。所有病患均伴有糖尿病、高血壓、高血脂、動脈粥樣硬化等基礎病。入院后,所有病例均經臨床及腸鏡病理證實,23例以對癥治療為主,4例行手術治療,術后病理為腸壞死,1例患者死亡。

非缺血性腸病組:男25例,女10例,平均年齡(45.8±19.7)歲,其中克羅恩病18例,嗜酸性腸炎2例,結腸憩室炎4例,潰瘍性結腸炎6例,急性末端回腸炎2例,藥物性腸病1例,腸結核2例。均伴有不同程度腹痛,30例伴有不同程度嘔吐,11例伴有血便,14例腹瀉,8例3個月內體重減輕大于5kg。10例患者均伴有糖尿病、高血壓、高血脂、動脈粥樣硬化等基礎病。入院后,均以對癥治療為主,無患者死亡。

兩組患者發病平均年齡差異有明顯統計學差異(t=20.131,P<0.05),慢性缺血性腸病組合并基礎病的幾率更高(P<0.05)。

2.2 CT征象

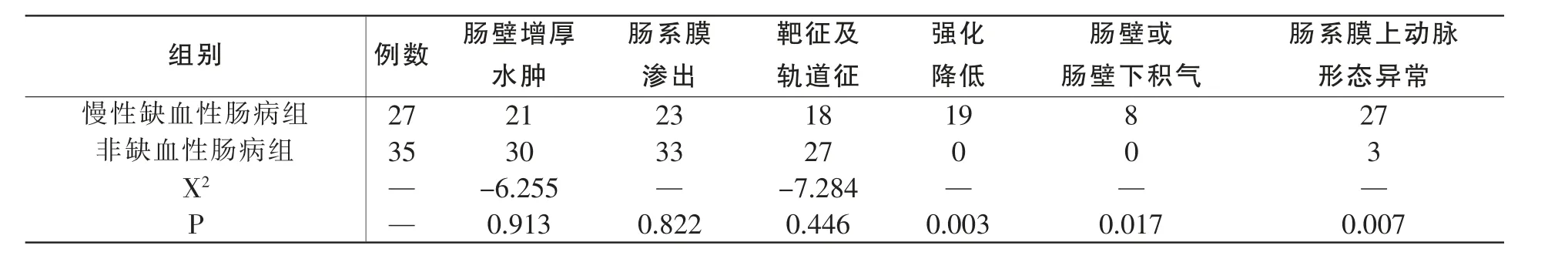

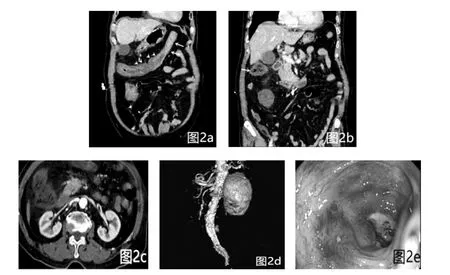

兩組病例均有病變腸管不同程度腸壁增厚、腸系膜水腫及滲出(圖1-2),差異無統計學意義(P>0.05);慢性缺血性腸病組腸管強化降低(圖2a-b)、腸壁或腸壁下積氣(圖2b)、腸系膜上動脈形態異常(圖2c),與非缺血性腸病對比,差異具有統計學意義(P<0.05);慢性缺血性腸病腸系膜上動脈直徑為3.1±1.1mm,明顯小于非缺血性腸病腸系膜上動脈直徑5.7±1.4mm(t=-4.765,P<0.05),詳見表1。

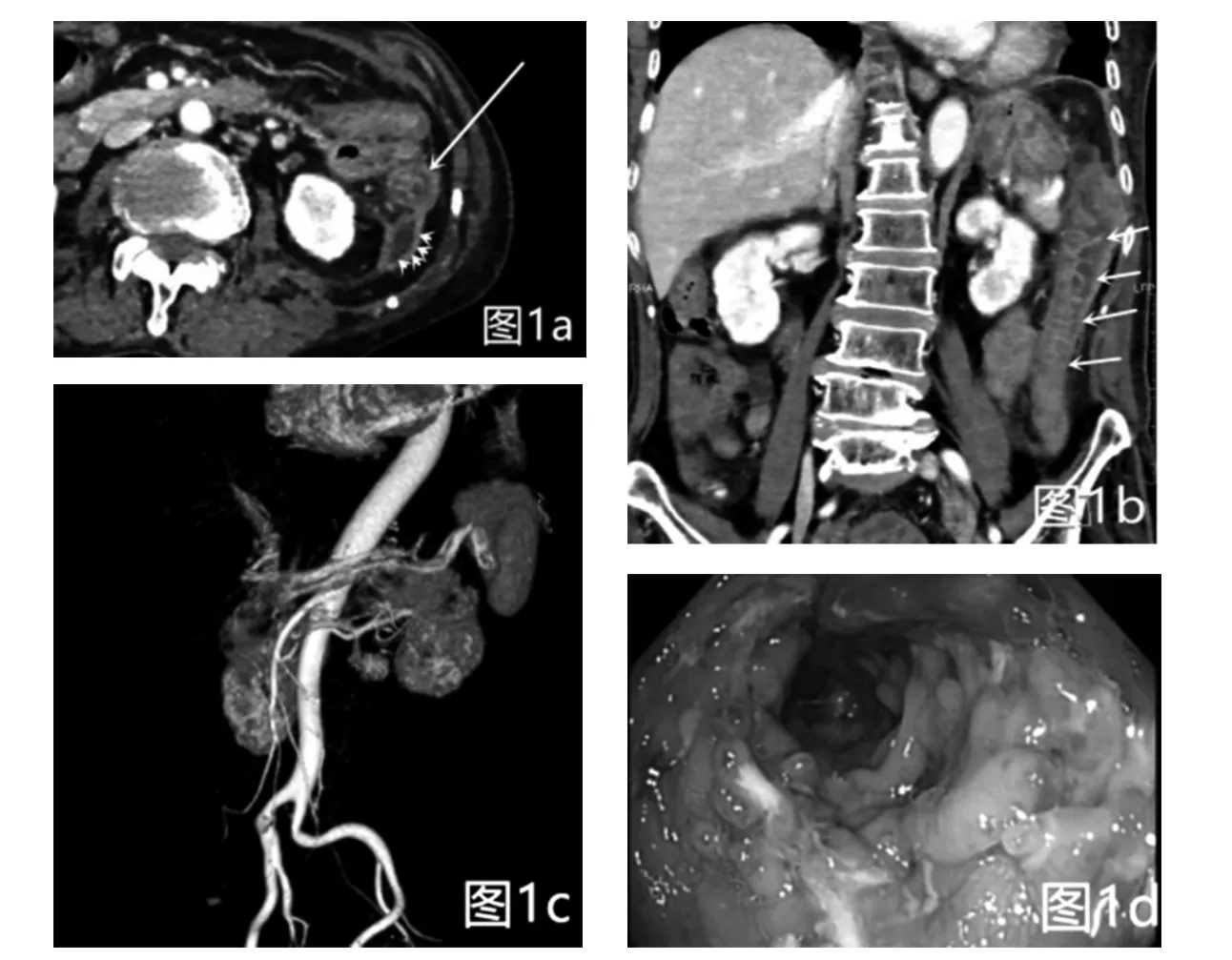

圖1 女55歲 克羅恩病,圖1a CT增強掃描動脈期,軸位,示降結腸明顯增厚、水腫,可見靶征(細長剪頭);降結腸后方見局限性積液、積膿形成(短剪頭)。圖1b CT增強掃描靜脈期,冠狀位,示降結腸明顯增厚,見軌道征或蟒紋征。圖1c CTA圖像示腸系膜上動脈形態良好,未見局限性狹窄及擴張,遠端分支顯示清晰。圖1d腸鏡圖像,見非對稱性分布的黏膜炎癥,鵝卵石樣增生,伴局部腸腔狹窄,管壁僵硬,病變周圍粘膜相對正常;病理提示克羅恩病。

表1 兩組患者一般CT征象對比

圖2 男63歲 慢性腸缺血患者,圖2a、bCT增強掃描靜脈期,冠狀位,示橫結腸及升結腸明顯增厚、水腫,與周圍相對正常腸管比較(長箭頭),強化明顯降低(短箭頭);病變腸管弓狀血管明顯減少。圖2b腸壁見腸壁下氣體集聚(箭頭)。圖2c為該患者腸系膜上動脈測量示意圖,腸系膜上動脈顯影較淡,直徑約3.9mm。圖2d CTA圖像示腸系膜上動脈形態僵硬,遠端分支稀少,可見多發中-重度狹窄。圖2e腸鏡圖像,見腸黏膜充血、水腫、淤斑,黏膜下出血,黏膜呈暗紅色,血管網減少,局部消失,局部小潰瘍形成;病理提示缺血性腸病。

3 討論

本研究主要對慢性缺血性腸病與非缺血性腸病MSCT的表現進行討論。近年來,國內部分學者對缺血性腸病的MSCT表現進行了總結,包括急性腸道缺血及慢性腸道缺血[2-4,6-7]。但本研究首次將慢性缺血性腸病與非缺血性腸病對比,總結其差異。急性腸道缺血原因主要是動脈主干或靜脈主干閉塞[8],影像學表現較為特征,臨床及影像科醫師誤診率較低。而慢性缺血性腸病發病率更高,相關影像學總結報道較少。

慢性缺血性腸病以缺血性結腸炎非壞疽性最為多見,其中一過性缺血性結腸炎約占總數的95.0%,動脈粥樣硬化似乎是慢性缺血性腸病的最主要原因。一般認為此病與心腦血管基礎疾病相關,如動脈硬化、高血壓、糖尿病、高血脂等。本組研究資料也支持上述觀點。另外,與非缺血性腸病相比,慢性缺血性腸病的患者平均年齡較大,這可能也與年齡越大、動脈粥樣硬化相對顯著有關。部分學者認為缺血性結腸炎的發病有年輕化趨勢[9]。本組資料尚不能支持上述觀點,需要進一步總結及觀察。

在慢性缺血性腸病的MSCT表現中,腸壁增厚、腸系膜水腫及滲出、靶征及軌道征特異性較差。腸壁增厚及腸系膜水腫、滲出幾乎可以出現在各種原因所致腸管炎性病變、腫瘤性及缺血性病變中。有學者認為靶征或蟒征是缺血性腸病重要的影像學表現[10]。本研究不同意上述觀點。因為靶征及軌道征與慢性缺血性腸病的程度及病程密切相關。缺血早期,粘膜下腸壁強化減弱、粘膜強化相對明顯時,可呈典型的靶征及軌道征、甚至“蟒征”。但當病變腸管進一步灌注降低,病變腸管缺血、腸壁水腫,則表現為整個病變腸管的強化降低;當反復慢性腸道缺血時,腸管多橫向潰瘍形成,并伴有全層腸壁炎癥、纖維增生,繼發管腔狹窄,靶征及軌道征并不明顯。本組病例與非缺血性腸病對比后,也證實了上述觀點。缺血性腸病組腸管強化降低、腸壁或腸壁下積氣具有特征性。其中,病變腸管強化降低直接反映了腸管血流灌注不足。腸壁或腸壁下積氣代表腸壁屏障的損傷,往往提示壞疽性結腸炎發生,預后不良。需要注意的是,缺乏腸缺血癥狀及體征情況下,孤立性腸壁積氣并不能立即得出腸缺血的診斷。

血管造影是慢性缺血性腸病的重要診斷依據。胃腸道供血動脈主要有3支:腹腔干動脈、腸系膜上動脈及腸系膜下動脈。3支供血動脈間存在豐富的吻合支,其中腸系膜上動脈分支在腹腔干及腸系膜下動脈間起著重要的橋梁作用。國內外學者對腸系膜上動脈及腸缺血相關性進行了研究。Siegelman等(1974)[11]提出腸系膜血管痙攣診斷的造影標準:①主要分支起源狹窄,腸系膜上動脈受累者;②腸系膜上動脈主要支管壁不規則(串珠征或腸串征),遠端分支稀少;③腸系膜動脈動脈弓痙攣;④腸系膜內弓狀血管減少。陳佳莉等(2019)[6]認為當腸系膜上動脈鈣化斑塊數量較多、發生在遠段,且其最窄段狹窄程度≥25%時,可提示腸缺血的發生。本組慢性缺血性腸病CTA所見均能觀察到上述至少2點異常,與DSA具有較高的吻合度。這也提示影像科醫師在實際工作中,如果懷疑缺血性腸病,應該對腸道血管(尤其是腸系膜上動脈)進行重建、觀察。另外本次研究也發現,缺血性腸病患者腸系膜上動脈直徑明顯減小。長期以來,缺血性腸病的影像學診斷缺乏量化的影像學指標,特征性影像學出現得少且較晚,嚴重影響疾病的早期診斷及治療。因此,本研究對腸系膜上動脈直徑進行了初步測量,提示當管徑小于3-4mm時,應考慮到缺血性腸病的可能性。Akira等(2007)[12]也持類似觀點。當然,由于個體差異,年齡、血流動力學差異等因素影響,上述結論仍然需要進一步數據支持。

綜上所述,慢性缺血性腸病特征性表現為病變腸管強化降低、腸壁或腸壁下積氣、腸系膜上動脈形態及直徑異常。臨床實際工作中,仍然需要結合臨床、腸鏡及CT表現綜合考慮,避免漏診及誤診。