無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)飛行動(dòng)力學(xué)建模及操縱技術(shù)

劉 暢,王潤(rùn)宇,楊 萌

(海軍裝備部,北京 10071)

0 引言

傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)屬于垂直起降飛行器的一個(gè)重要分支,兼有直升機(jī)和飛機(jī)的優(yōu)點(diǎn),可以像直升機(jī)一樣垂直起降和空中懸停,又可以像固定翼螺旋槳飛機(jī)一樣高速前飛,具有直升機(jī)飛行、過渡以及飛機(jī)飛行模式,同時(shí)也存在兩種飛行器亟待解決的技術(shù)難題,特別是多模態(tài)飛行狀態(tài)的飛行力學(xué)與飛行控制技術(shù)。近年來(lái)由于相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和理論知識(shí)的積累,傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)在我國(guó)也得到了一定程度的發(fā)展。

直升機(jī)飛行品質(zhì)規(guī)范ADS-33中明確指出,直升機(jī)的大部分性能指標(biāo)可以通過時(shí)域響應(yīng)獲得,而通過仿真可以方便地獲得對(duì)象的時(shí)域、頻域的性能指標(biāo)。本文針對(duì)無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)建立了機(jī)體的全量數(shù)學(xué)模型,并基于Matlab的Simulink仿真環(huán)境進(jìn)行機(jī)體建模與仿真,進(jìn)而得到了無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)的各個(gè)模態(tài)飛行軌跡和相應(yīng)的操縱輸入。

1 飛行動(dòng)力學(xué)建模

1.1 無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)總體布局

無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)由旋翼、機(jī)身、機(jī)翼、發(fā)動(dòng)機(jī)短艙、水平安定面、垂直安定面、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、機(jī)載增穩(wěn)系統(tǒng)和起落架等部分組成。無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)總體設(shè)計(jì)上采用正常的上單翼飛機(jī)布局;在兩機(jī)翼上分別安裝襟副翼;兩機(jī)翼外側(cè)布置可傾轉(zhuǎn)的旋翼短艙系統(tǒng);飛行器尾部安裝水平安定面、垂直安定面以及升降舵和方向舵;布置前三點(diǎn)式起落架;兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)通過同步協(xié)調(diào)軸分別驅(qū)動(dòng)兩副旋翼系統(tǒng),并保證兩副旋翼轉(zhuǎn)速一致;傾轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)采用蝸輪蝸桿配合提供傾轉(zhuǎn)力矩。

1.2 數(shù)學(xué)模型

分析、計(jì)算無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)非定常運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)是系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)在空中作六個(gè)自由度運(yùn)動(dòng),即作為質(zhì)點(diǎn)的三個(gè)線運(yùn)動(dòng)—升降、前飛與后飛以及左右側(cè)飛運(yùn)動(dòng),以及作為剛體的角運(yùn)動(dòng)—俯仰、滾轉(zhuǎn)與偏航運(yùn)動(dòng)。為描述無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)自身運(yùn)動(dòng),需建立機(jī)體坐標(biāo)系及速度坐標(biāo)系。

無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)體軸系如圖1所示。機(jī)體六自由度運(yùn)動(dòng)力學(xué)方程建立在體軸系上。體軸系原點(diǎn)位于機(jī)體重心;軸為縱軸,平行于機(jī)體構(gòu)造基準(zhǔn)線;軸為立軸,垂直于向上;為機(jī)體縱向?qū)ΨQ面;軸為橫軸,與軸和軸按右手法則確定方向。

圖1 機(jī)體坐標(biāo)系

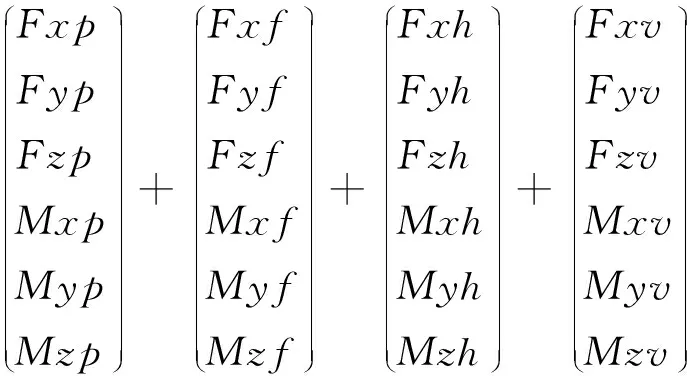

設(shè)無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)為剛體,分別建立無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)旋翼、機(jī)翼、發(fā)動(dòng)機(jī)短艙、機(jī)身、平尾、垂尾的坐標(biāo)系,在各自的坐標(biāo)系內(nèi)計(jì)算氣動(dòng)力及力矩,最后將各部分的力及力矩通過坐標(biāo)轉(zhuǎn)換到機(jī)體重心。合外力及外力矩為:

∑,∑,∑,∑,∑,∑

即:

(1)

其中,下標(biāo)表示右旋翼,表示左旋翼,表示機(jī)翼(包括副翼),表示發(fā)動(dòng)機(jī)短艙,表示機(jī)身,表示平尾(包括升降舵),表示垂尾(包括方向舵)。

由于無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)具有直升機(jī)和飛機(jī)的飛行特點(diǎn),因此也存在直升機(jī)固有的縱、橫向運(yùn)動(dòng)耦合,而且其飛行狀態(tài)多樣,特別是過渡模態(tài)飛行,存在強(qiáng)烈的操縱耦合和動(dòng)不穩(wěn)定性。機(jī)體各部件的氣動(dòng)迎角變化范圍廣,很難準(zhǔn)確地確定其升力系數(shù)和阻力系數(shù)。本文在計(jì)算建模時(shí)結(jié)合采用吹風(fēng)數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)[4]提供的方法確定不同迎角時(shí)的升阻力系數(shù)。

在計(jì)算建模時(shí)主要考慮了旋翼誘導(dǎo)速度對(duì)機(jī)翼的干擾作用,分為自由區(qū)和擾流區(qū)兩部分。分別計(jì)算機(jī)翼的不同區(qū)域的氣動(dòng)力。在擾流區(qū),旋翼下洗流與機(jī)翼交匯形成“噴泉流效應(yīng)”以及旋翼尾跡對(duì)水平安定面的下洗效應(yīng)。

2 飛行動(dòng)力學(xué)模型

本文在Simulink的仿真環(huán)境中建立無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)的飛行力學(xué)模型,對(duì)無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)進(jìn)行配平計(jì)算,從而確定其操縱方法和飛行包線。該模型共分為三個(gè)模塊:第一個(gè)為操縱輸入模塊,包括總距、總距差動(dòng)、橫向周期變距、縱向周期變距、縱向周期變距差動(dòng)、副翼操縱、升降舵操縱、方向舵操縱以及發(fā)動(dòng)機(jī)短艙傾角控制;第二個(gè)為計(jì)算各部件氣動(dòng)力模塊,包括旋翼、機(jī)翼、機(jī)身、平尾、垂尾以及短艙,將計(jì)算的力及力矩進(jìn)行矢量合成;第三個(gè)為狀態(tài)輸出模塊,分別為體軸系的三軸方向線速度,,,角速度,,,姿態(tài)角,,。該模型充分利用Simulink環(huán)境下的基本模塊和Matlab Function搭建而成,利用小擾動(dòng)線性化理論,通過Matlab函數(shù)對(duì)建立的非線性模型線性化,同時(shí)對(duì)模型進(jìn)行配平計(jì)算,確定系統(tǒng)平衡工作點(diǎn)時(shí)的操縱量和姿態(tài)角。

3 配平計(jì)算及仿真

根據(jù)已經(jīng)建立的模型,針對(duì)不同的飛行目的,改變相應(yīng)操縱輸入進(jìn)行配平計(jì)算。共分三個(gè)階段對(duì)無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)的直升機(jī)模式、過渡飛行模式以及飛機(jī)模式進(jìn)行仿真配平。

3.1 直升機(jī)模式配平

在直升機(jī)模式下,間隔設(shè)定前飛速度1~20 m/s,前飛速度和俯仰角之間的仿真結(jié)果如圖2所示。從仿真結(jié)果可以得出,無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)同樣具有直升機(jī)的飛行特點(diǎn),機(jī)身的俯仰角隨著前飛速度的增加而逐漸減小,即機(jī)身的低頭姿態(tài)增加。其主要原因是隨著飛行速度的增加,機(jī)身的廢阻與速度的平方成比例,因此平飛時(shí)需要旋翼更多地前傾產(chǎn)生更大的前向力,以維持合力的平衡。

圖2 直升機(jī)模式速度與俯仰角曲線

直升機(jī)模式下,前飛速度與總距操縱、縱向周期變距之間的關(guān)系如圖3所示。從仿真結(jié)果可以得出,隨著前飛速度的增加,總距先減小后增加,整體趨勢(shì)呈馬鞍型曲線。在近似計(jì)算時(shí),由葉素理論:

(2)

從而得到:

(3)

所以隨前飛速度的變化完全由旋翼處的入流決定。而與前飛速度的關(guān)系為:

(4)

圖3 直升機(jī)模式前飛速度與操縱量曲線

3.2 過渡模式飛行配平

過渡模式配平時(shí),首先在程序中設(shè)定在直升機(jī)模式短艙傾角=0°,飛機(jī)模式=90°,隨著短艙傾轉(zhuǎn)變化,飛行速度逐漸增加。過渡模式的短艙傾角與飛行速度之間的關(guān)系如圖4所示。

圖4 過渡模式短艙傾角與速度曲線

(5)

而槳葉迎角

=-

(6)

為了使槳葉始終處于有利迎角工作,隨著速度的增加需相應(yīng)地調(diào)節(jié)槳葉的安裝角,即逐漸增加總距操縱。前飛速度增加,升降舵的效率也有所體現(xiàn),與縱向周期變距組合實(shí)現(xiàn)過渡段的配平飛行。

圖5 過渡模式短艙傾角與操縱量曲線

3.3 飛機(jī)模式飛行配平

飛機(jī)模式下飛行速度與俯仰角之間的關(guān)系如圖6所示。機(jī)身的俯仰角也隨著前飛速度的增加而發(fā)生低頭。

圖6 飛機(jī)模式飛行速度與俯仰角曲線

飛機(jī)模式下飛行速度與總距、縱向變距、升降舵之間的關(guān)系如圖7所示。此時(shí)無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)為螺旋槳飛機(jī),必須增加總距使槳葉工作在有效迎角范圍內(nèi),產(chǎn)生前向的拉力高速飛;縱向周期變距作用不明顯;升降舵主要提供俯仰力矩以平衡機(jī)身姿態(tài)。

圖7 飛機(jī)模式下飛行速度與總距、縱向變距、升降舵曲線

3.4 全包線飛行模式配平

圖8反映無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)三個(gè)模態(tài)順序工作時(shí)的總距與前飛速度的關(guān)系。仿真曲線反映了總距先減小再增大這一操縱的普遍特征。

圖8 飛行速度與總距操縱曲線

4 結(jié)論

通過仿真和理論分析相結(jié)合,基本上得出了無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)的飛行特點(diǎn)和操縱規(guī)律,主要包括以下幾點(diǎn):

1)直升機(jī)模式:無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)隨著前飛速度的增加,機(jī)身俯仰角逐漸減小。總距隨飛行速度的增加先減小后增大,呈馬鞍型。縱向周期變距逐漸減小,即前推桿使槳盤逐漸低頭產(chǎn)生更大的縱向力。

2)過渡模式:在過渡模式配平計(jì)算時(shí)順序地選擇短艙傾角,隨著短艙傾角的增加,前飛速度逐漸增大,升降舵效率增加。總距操縱在直升機(jī)模式時(shí)隨著速度的增加逐漸減小;當(dāng)進(jìn)入過渡模式,總距逐漸增加,最終轉(zhuǎn)換到飛機(jī)模式飛行。

3)飛機(jī)模式:該階段總距逐漸增加,縱向周期變距作用減弱,升降舵效率逐漸增大。