2例顱內動脈瘤破裂致單純急性硬膜下血腫的誤診原因分析

游慧超 孫登江 歐陽和平 徐瑋 李文琦湯軍 田麗 高雪峰

1江漢大學附屬湖北省第三人民醫院神經外科,武漢 430032;2江漢大學附屬湖北省第三人民醫院超聲科,武漢 430032;3江漢大學附屬湖北省第三人民醫院胸外科,武漢 430032

顱內動脈瘤破裂出血多表現為蛛網膜下腔出血,合并有硬膜下出血的病例臨床上比較少見,占0.9%~5.8%[1-3],單純表現為急性硬膜下血腫的病例更為罕見[4],且容易誤診[5]。該病發病癥狀輕、病情往往突然加重、惡性進展快,如治療不及時,預后極差[6]。本研究收集2021年11月至2022年1月江漢大學附屬湖北省第三人民醫院收治的2例以單純急性硬膜下血腫為表現的破裂顱內動脈瘤患者,回顧性分析此2例患者的臨床資料,總結以單純急性硬膜下血腫為表現的顱內動脈瘤破裂的臨床特點、誤診原因及防范措施,現報道如下。

病例資料

1、例1

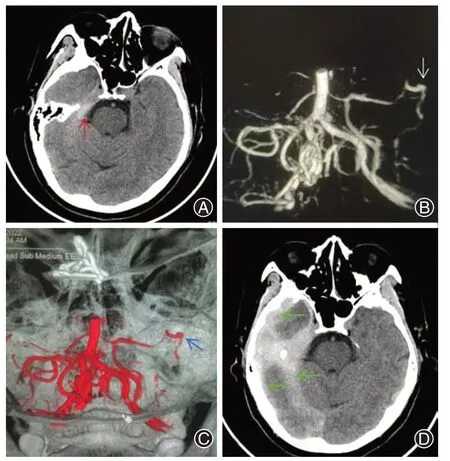

患者,女,65歲,因“突發頭痛頭昏2 h”步行入院,既往有高血壓病史,10年前因前交通動脈瘤行動脈瘤夾閉術,否認近期外傷史,否認其他特殊疾病史,否認特殊抗凝、抗血小板等藥物史,入院時神志清楚,雙側瞳孔等大等圓,直徑約3 mm,對光反射敏感,頸軟無抵抗,四肢肌力5級。入院時頭顱CT提示右側小腦幕硬膜下血腫。入院后予以絕對臥床、止血、控制血壓、營養神經等治療,考慮患者自發急性硬膜下血腫,可能合并有顱內硬腦膜動靜脈瘺、動靜脈畸形等腦血管病,并于住院第3天行全腦血管造影,未見明顯動靜脈瘺、動靜脈畸形及動脈瘤等異常,予以保守治療。患者在入院第4天夜間突發頭痛加重,頭顱CT提示右側小腦幕、顳枕部急性硬膜下血腫,再次檢查患者腦血管造影影像,發現右側小腦后下動脈遠端小動脈瘤。家屬要求轉外院治療,隨訪患者,患者于外院行開顱手術治療,術后恢復良好,神志清楚,四肢活動良好。其影像表現見圖1。

圖1 1例小腦后下動脈遠端動脈瘤破裂致單純急性硬膜下血腫患者的影像表現。A為發病2 h后CT影像,可見天幕硬膜下血腫(紅色箭頭)。B為腦血管造影(DSA)的3D重建影像,可見小腦后下動脈遠端小動脈瘤(白色箭頭)。C為利用DSA雙容積重建技術將血管與顱骨融合的影像,可見動脈瘤位于右側巖骨內側上方(藍色箭頭),與圖A出血部位相吻合,且動脈瘤朝向緊貼巖骨,可能與該處天幕關系緊密。D為發病第4天再次出血的CT影像,可見天幕及顳枕部急性硬膜下血腫

2、例2

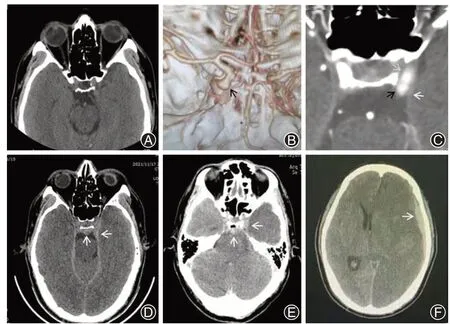

患者,男,49歲,“拔牙后突發左眼腫痛4 d”步行入院。患者8 d前因急性牙髓炎行牙開髓術,4 d前自覺左眼腫痛,于家中口服抗生素無好轉前來就診,否認癲癇等其他特殊病史及用藥史。入院時神志清楚,左側結膜紅腫,雙側瞳孔不等大,左側直徑約4 mm、對光反射遲鈍,右側瞳孔直徑約3 mm、對光反射靈敏,頸軟無抵抗,四肢肌力5級,腦膜刺激征陰性。門診CT提示右眶積氣。考慮患者可能面部感染隨靜脈回流致海綿竇血栓性靜脈炎,進而繼發動眼神經麻痹可能。入院后無發熱,白細胞、C反應蛋白及降鈣素原等感染指標正常。入院后立即行頭部CT血管造影(CTA)檢查提示左側頸內動脈后交通段動脈瘤,磁共振平掃及增強檢查未見海綿竇周圍明顯感染、顱內出血等征象。結合患者結膜充血、動眼神經麻痹、影像顱內無出血、感染指標正常,考慮動脈瘤迅速增大所致,且仍考慮可能合并有頸內動脈海綿竇瘺可能。囑絕對臥床休息,并建議立即行動脈瘤手術。患者為異地孤身一人就診,要求待家屬到院后再行決定,入院第2天夜間自行起床時突發劇烈頭痛并快速昏迷,雙瞳散大、光反射消失,CT檢查提示左側天幕緣硬膜下出血,約20 min后患者神志轉清、訴頭痛,左側瞳孔散大、右側瞳孔直徑3 mm,予以臥床、止血、控制血壓等處理,約持續30 min患者再次出現昏迷、雙瞳散大,肌張力低,并出現呼吸、心跳驟停,行心肺復蘇后呼吸心跳恢復,第2次昏迷持續約15 min后神志再次恢復,約持續20 min患者再次昏迷,雙側瞳孔散大。后行開顱動脈瘤夾閉并去骨瓣減壓術,術后持續昏迷,后家屬放棄治療出院。其影像表現見圖2。

圖2 1例左側頸內動脈后交通段動脈瘤破裂致單純急性硬膜下血腫患者的影像表現。A為患者左眼腫痛4 d后眼眶CT,未見明顯顱內出血。B為CT血管造影(CTA)影像,可見左側頸內動脈后交通段動脈瘤,動脈瘤朝向后外方,即天幕緣方向。C為CTA斷層影像,可見動脈瘤頂與天幕緣關系緊密(灰箭為頸內動脈海綿竇段,黑箭為后交通段動脈瘤瘤頂部分,白箭為天幕緣)。D為患者眼球脹痛后第6天突發意識障礙時的CT影像,可見天幕與鞍背部位急性硬膜下血腫(白箭)。E、F為患者短時間內間斷多次出血后復查頭顱CT的影像,可見顱底與左側顳部多處急性硬膜下血腫(白箭),中線結構向右移位

討 論

1、臨床特點

顱內動脈瘤破裂出血多表現為蛛網膜下腔出血,合并有硬膜下出血的病例極為罕見,單純表現為硬膜下血腫的病例更為罕見。報道的動脈瘤破裂合并急性硬膜下血腫的病例也多為前循環動脈瘤,鮮有發生在后循環的動脈瘤致急性硬膜下血腫的病例。顱內動脈瘤破裂常同時伴有蛛網膜下腔出血或腦內血腫,其可能機制為:⑴曾經少量出血導致動脈瘤與周圍的蛛網膜粘連在此基礎上最終破裂導致出血進入硬膜下腔;⑵出血瞬間產生的高壓導致軟膜-蛛網膜破裂所致;⑶動脈瘤破裂出血后血液的快速聚集形成腦內血腫導致腦皮層蛛網膜的破裂所致[3,7-8]。本研究中,病例1動脈瘤朝向且緊貼巖骨處天幕緣;病例2頸內動脈后交通段動脈瘤向外下方生長,動脈瘤朝向且緊貼天幕緣,是2例動脈瘤出血引起硬膜下血腫的共同的解剖因素。對于單純表現為急性硬膜下血腫的病例,其可能機制為,部分顱底處動脈瘤生長方向朝向硬膜,動脈瘤瘤體與蛛網膜因各種原因發生粘連,當動脈瘤頂端出血,可能單純引起硬膜下出血,而不并發蛛網膜下腔或腦內血腫。2例患者都有癥狀輕、病情重、易誤診漏診的特點,臨床上應謹慎鑒別,及時診治。本文2例患者第1次出血都表現為少量顱底硬膜下血腫,第2次出血后血腫明顯增多,尤其是例2,短時間內反復多次出血。單純硬膜下血腫為表現的破裂動脈瘤,其出血機制不同于常規以蛛網膜下腔出血為表現的破裂動脈瘤。蛛網膜下腔內有腦脊液充盈,當動脈瘤破裂后血液可順著腦脊液分布的區域快速彌散,故而出血量多且彌散;而蛛網膜與硬腦膜貼合緊密,且顱底處有大腦的重力壓迫,當動脈瘤出血破裂口在顱底硬膜下,血液彌散的速度較蛛網膜下腔慢,破裂后少量血腫即可引起動脈瘤外部壓力明顯增高,使動脈瘤暫時止血,故而第1次出血量少且癥狀輕,但隨著局部硬膜下血腫順著硬膜下間隙向四周彌散,顱底處硬膜下間隙打開,再次出血可快速彌散,引起大量硬膜下血腫,且局部不能形成有效的血腫包裹動脈瘤,短時間內可能反復出血。

2、診斷及鑒別診斷

本病2例都是首先表現為顱底部位的硬膜下血腫,因硬腦膜偶有鈣化密度增高,加之顱底的急性硬膜下血腫在CT影像上的特征并不明顯,故而及時發現并診斷顱底部位急性硬膜下血腫非常關鍵。應用MPR功能多方位觀察對及時發現顱底的硬膜下血腫很有幫助。正常的硬腦膜偶有密度增高表現,但是其邊緣整齊銳利、密度均勻,小腦幕、大腦鐮及顱底的硬膜下血腫,沿硬膜走行分部,其密度值與血腫接近,且有厚度增寬、邊緣模糊等特點。對于自發的急性硬膜下血腫患者,應首先與創傷性硬膜下血腫相鑒別。意識清醒的患者可以追問病史,對于意識障礙的患者,應仔細查體明確全身尤其是頭部有無外傷,同時關注CT影像有無骨折及頭皮血腫等外傷性改變,對于缺乏創傷證據的急性硬膜下血腫患者,應考慮自發性硬膜下血腫的可能,需要進一步完善檢查,明確出血病因。自發性急性硬膜下血腫的病因包括動靜脈畸形、濫用可卡因、腦膜轉移性腫瘤、凝血功能障礙、大腦鐮旁腦膜瘤、外側裂附近的皮質動脈破裂和動脈瘤破裂[1,9-10]。對于自發性急性硬膜下血腫的患者,應詳細了解患者的既往史與用藥,排除其他原因引起的自發性出血;對于反復出現的頭痛發作或者進展迅速的自發性硬膜下血腫,因考慮可能有動脈性出血可能;尤其是伴有蛛網膜下腔出血的自發性急性硬膜下血腫患者,應考慮動脈瘤出血可能。腦血管造影(DSA)是最有價值的檢查方法,是發現內血管病變的金標準,有創且時間長是該檢查的缺點;CTA能快速無創地進行檢查,能及時發現大部分顱內血管病,但是受顱底骨質的干擾,其對靠近顱底的微小血管病變容易漏診;磁共振成像,不受骨質的影響,但對小血管顯影不佳,且長時間的檢查需要患者配合,保持長時間的頭部固定,出血患者可能不能配合。我們認為,自發的急性硬膜下血腫,很少發生在顱底部位,對于合并有顱底的自發性急性硬膜下血腫,要考慮合并有動靜脈瘺、動靜脈畸形、動脈瘤等血管疾病的可能,如病情允許,建議行DSA檢查以排除[11];對重癥需緊急手術者,快速行CTA檢查可初步排除部分腦血管病,對于CTA陰性者,仍應做好夾閉動脈瘤的準備工作[12-13]。

3、誤診原因分析

⑴病例1因輕微頭痛頭昏入院,癥狀輕,CT提示右側巖骨上高密度影,該例患者入院雖首先考慮為自發性硬膜下出血,但也抱有硬腦膜鈣化的考慮。這是本例未獲得足夠重視的原因之一,為腦血管造影未能及時發現右側小腦后下動脈遠端動脈瘤埋下了隱患。由于顱內動脈瘤破裂致單純急性硬膜下血腫的病例極為罕見、醫師對本病的認識不足,行腦血管造影時,更多的精力在于尋找動靜脈瘺及動靜脈畸形等血管畸形上,未能及時發現右側小腦后下動脈遠端小動脈瘤。而在患者第2次出血后,反復觀看此前造影,方才發現該部位的動脈瘤。⑵病例2因拔牙后左側眼球脹痛伴左側動眼神經麻痹入院,結合患者左側眼結膜充血水腫、右眼瞼皮下積氣,考慮患者可能面部感染隨靜脈回流致海綿竇血栓性靜脈炎,繼而引起動眼神經麻痹可能。特殊的病史是本病誤診的原因之一。因患者癥狀及體征與頸內動脈海綿竇瘺相似,故而行腦動脈CTA檢查,意外發現左側頸內動脈后交通段大動脈瘤。患者入院第2天突發昏迷,雙瞳散大,CT見左側海綿竇旁硬膜下血腫,予以行手術治療。本例患者第1次出血僅表現為硬膜下血腫,結合患者眼球腫痛、結膜充血水腫、動眼神經麻痹等癥狀體征,筆者一度懷疑患者是否合并有海綿竇型硬腦膜動靜脈瘺,后患者第2次出血后顱腦CT硬膜下血腫合并有少量蛛網膜下腔出血,查閱文獻后,方才理解其機制。醫師對本病的認知不足,是導致本病易漏診誤診的主要原因。

4、防范誤診措施

以急性硬膜下血腫為表現的顱內動脈瘤,癥狀輕、病情重、進展快,如治療不及時,預后極差。該病容易誤診漏診的原因主要有:⑴位于顱底與天幕周圍的薄層急性硬膜下血腫,受顱底骨質的影響,診斷存在一定的困難,容易漏診,掩蓋動脈瘤已破裂出血的病情;⑵該病第1次可能僅少量出血,癥狀輕,難以及時發現,容易使醫患雙方忽視病情的嚴重性,增加再出血風險;⑶即使及時診斷自發性硬腦膜下腔出血,以動脈瘤破裂出血為病因的情況也極為罕見,醫師容易將精力花在排除其他腦血管疾病上,延誤診治,加重病情;⑷即便發現顱內動脈瘤,但由于醫師自身對本病的認識不足,會導致宣教病情時不能有效貼切地向患方傳遞出相應的風險等級信號,使患方誤判病情,延誤了治療時機。通過對本文病例診治經過進行分析,我們認為減少以急性硬膜下血腫為表現的顱內動脈瘤的誤診誤治,最重要的是神經外科醫生加強對此類疾病的認知,熟悉該病的臨床特點,提高對其相關疾病鑒別診斷水平。改善該病預后的關鍵在于及時發現自發性急性硬膜下血腫,并盡快明確病因,盡早手術干預,防止動脈瘤再次破裂,改善神經功能的恢復,降低病死率[14-15]。