書(shū)法懸談

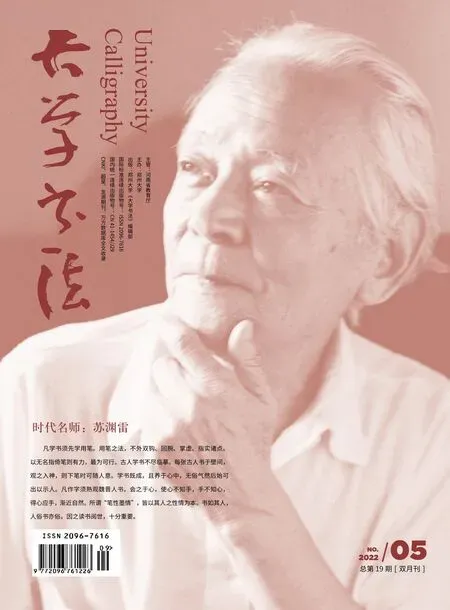

⊙ 蘇淵雷

一

書(shū)法在中國(guó),是一種獨(dú)特的藝術(shù)。它的線條勾畫(huà)之美,正表現(xiàn)了偉大的中國(guó)人民的美術(shù)天賦。殷商的甲骨文與鐘鼎彝器上的銘文,十分細(xì)麗。兩周的金石銘文(如石鼓的流麗和齊罍的遒勁),在書(shū)法與內(nèi)容上,又有了進(jìn)一步的發(fā)展。自六書(shū)分而《說(shuō)文解字》以出,自篆法作而章草行楷又均從派生。自漢黃門(mén)令史游創(chuàng)為《急就章》草法,魏晉而后,即有鍾繇、皇象、索靖、衛(wèi)夫人及王羲之等之書(shū)。《晉書(shū)·衛(wèi)瓘傳》:“漢興而有草書(shū),不知作者姓名。至章帝時(shí),齊相杜度號(hào)稱善作。后有崔瑗、崔寔亦皆稱工。杜氏殺字甚安,而書(shū)體微瘦;崔氏甚得筆勢(shì),而結(jié)字小疏。弘農(nóng)張伯英者因而轉(zhuǎn)精甚巧,凡家之衣帛,必先書(shū)而后練之,臨池學(xué)書(shū),池水盡墨。下筆必為楷則,常曰‘匆匆不暇草書(shū)’。寸紙不見(jiàn)遺,至今世尤寶其書(shū),韋仲將謂之‘草圣’。”又《索靖?jìng)鳌罚骸熬概c尚書(shū)令衛(wèi)瓘俱以善草書(shū)知名,帝愛(ài)之。瓘筆勝靖,然有楷法,遠(yuǎn)不能及靖。”從知作草如真,乃漢晉相承草法。

其時(shí)北派以索靖為首。書(shū)體崚嶒,蒼勁雄渾。南派以王氏羲之、獻(xiàn)之父子為首。筆意秀發(fā),變化多姿。總之,隸法變草,神明洞達(dá),灑落飄揚(yáng),深得文字組合自然之妙。

自章草不振,王羲之與其從弟洽的“今草”,代之而興。今草韻媚宛轉(zhuǎn),因以大行于世。草書(shū)遂一變?cè)僮儯鵀殂^鎖連環(huán)之狀,于是“狂草”作矣。其字拔茅連茹,上下?tīng)窟B,即世所謂“一筆書(shū)”,蓋始于張伯英(芝)變化崔(璦、寔)、杜(操)之法。王獻(xiàn)之深得其旨,繼之者為羊(欣)、薄(紹之),而成于唐張旭、僧懷素及高閑等之手。雖其間有梁蕭子云及隋智永。唐孫過(guò)庭等之書(shū),亦推崇草隸,仍存章法于什一,無(wú)如風(fēng)氣既成,勢(shì)難為力,章草之法不絕如線。今觀右軍筆跡,無(wú)論《蘭亭序》《十七帖》《澄清堂》《淳化閣》諸刻,其書(shū)法均一近于隸;而存篆籀古隸于其草書(shū)者,尤不乏例證。唐初,太宗李世民草法多芟冗筆,猶存隸意。逮至歐陽(yáng)(詢、通)、虞(世南)、褚(遂良)、陸(柬之)、薛(稷)諸家并出,遂轉(zhuǎn)作正、行書(shū),蔚成書(shū)道的大觀。其后顏真卿、柳公權(quán)出,綜合前人所長(zhǎng),自出新意,使楷法更趨于完備。

至宋有蘇(軾)、黃(庭堅(jiān))、米(芾)、蔡(襄),元有趙孟,明有董其昌,名家輩出,皆沿此勿衰。清則劉石庵(墉),早歲亦從趙、董入手,壯歲用功顏魯公、蘇長(zhǎng)公,晚歲潛心北朝碑版,參會(huì)古今,自成一家,號(hào)稱集帖學(xué)的大成。自鄧石如、包慎伯倡北碑,風(fēng)氣大開(kāi)。一時(shí)如何紹基書(shū)根篆分,會(huì)通顏(真卿)、李(邕),晚更好摹歐陽(yáng)率更父子;而伊秉綬出入漢隸,自成機(jī)杼,在清代三百年間書(shū)家中,別開(kāi)沉雄峭拔一派。看來(lái)南北碑帖之學(xué),漸趨完形綜合之途。

而歷代碑學(xué)、帖學(xué)的提倡,更為中國(guó)書(shū)法提供了一份豐富多彩的寶藏。

蘇淵雷 草書(shū) 《故國(guó)神游九百秋》詩(shī)

二

有關(guān)學(xué)書(shū)方法,如衛(wèi)夫人《筆陣圖》、王羲之“永字八法”,及《書(shū)論》上所闡述“字貴平正安穩(wěn)”“先須用筆,有偃有仰,有欹有側(cè)有斜”種種道理,以及“起筆欲斗峻,住筆要峭拔,行筆要充實(shí),轉(zhuǎn)筆則兼乎起住行”等說(shuō)法,均為世人所悉知,此不贅述。現(xiàn)僅就前人定論,間加己見(jiàn),補(bǔ)充幾點(diǎn)以供參考。

(一)凡學(xué)書(shū)須先學(xué)用筆。用筆之法,不外雙鉤、回腕、掌虛、指實(shí)諸點(diǎn)。以無(wú)名指倚筆則有力,最為可行。

(二)古人學(xué)書(shū)不盡臨摹。每張古人書(shū)于壁間,觀之入神,則下筆時(shí)可隨人意。學(xué)書(shū)既成,且養(yǎng)于心中,無(wú)俗氣然后始可出以示人。凡作字須熟觀魏晉人書(shū),會(huì)之于心,使心不知手,手不知心,得心應(yīng)手,漸近自然。

(三)所謂“筆性墨情”,皆以其人之性情為本。書(shū)如其人,人俗書(shū)亦俗。因之讀書(shū)閱世,十分重要。

(四)章草之書(shū),字字區(qū)別。張芝變?yōu)榻癫荩悠淞魉伲蚊┻B茹,上下?tīng)窟B;或借上字之終,而為下字之始,奇形離合,數(shù)意兼包。所以張芝今草稱為“一筆書(shū)”。

(五)《書(shū)譜》論真草,最為扼要。所謂:“趨變適時(shí),行草為要。題勒方畐,真乃居先。”“真以點(diǎn)畫(huà)(實(shí)體)為形質(zhì),使轉(zhuǎn)為情性(氣韻);草以點(diǎn)畫(huà)(成字)為情性,使轉(zhuǎn)(成形)為形質(zhì)。”“伯英不真,而點(diǎn)畫(huà)狼藉;元常不草,使轉(zhuǎn)縱橫。……雖篆隸草章,工用多變,濟(jì)成厥美,各有攸宜。”所以“筆有方圓,法兼使轉(zhuǎn)”。書(shū)道廣大,一言可盡。

(六)“篆尚婉而通,隸欲精而密,草貴流而暢,章務(wù)檢而便。然后凜之以風(fēng)神,溫之以妍潤(rùn),鼓之以枯勁,和之以閑雅。故可達(dá)其情性,形其哀樂(lè)”,這就是右軍“作草如真,作真如草”的極致。

三

現(xiàn)在再論風(fēng)格面貌。

杜甫《李潮八分小篆歌》有云:

倉(cāng)頡鳥(niǎo)跡既茫昧,字體變化如浮云。陳倉(cāng)石鼓又已訛,大小二篆生八分。秦有李斯?jié)h蔡邕,中間作者寂不聞。嶧山之刻野火焚,棗木傳刻肥失真。苦縣光和尚骨立,書(shū)貴瘦硬方通神。

杜甫論書(shū),首拈“瘦硬通神”四字。張懷瓘《書(shū)斷》,亦稱皇象《天發(fā)神讖碑》為“沉著痛快”。后來(lái)東坡獨(dú)云:

杜陵評(píng)書(shū)貴瘦硬,此論未公吾不憑。短長(zhǎng)肥瘦各有態(tài),玉環(huán)飛燕誰(shuí)敢憎!

其實(shí)杜指篆隸言,東坡以行草言,各有所當(dāng)。徐浩亦云 :“初學(xué)之際,宜先筋骨;筋骨不立,肉何所附?”此所以“顏筋柳骨”見(jiàn)稱于世,正是書(shū)法基本功夫,亦即《書(shū)論》所謂“欲書(shū)先構(gòu)筋力,然后裝束”之意。換言之,即作書(shū)先要造成字的筋骨氣力,然后再修飾筆致;必須注意起筆轉(zhuǎn)筆之間,安詳脫俗,字畫(huà)字形之間,疏密適度。

黃山谷嘗謂:“東坡道人少日學(xué)《蘭亭》,故其書(shū)姿媚似徐季海(浩)。至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦勁,乃似柳誠(chéng)懸。中歲喜學(xué)顏魯公、楊風(fēng)子書(shū),其合處不減李北海,至于筆圓而韻勝,挾以文章妙天下、忠義貫日月之氣,本朝善書(shū),自當(dāng)推為第一。數(shù)百年后,必有知余此論者。”從知每一書(shū)家風(fēng)格的多樣化,前后亦有所不同。

至如張長(zhǎng)史之“折釵股”,王右軍之“錐畫(huà)沙、印印泥”,顏魯公之“屋漏痕”,懷素之“飛鳥(niǎo)出林,驚蛇入草”,索靖之“銀鉤蠆尾”,皆是各家書(shū)法藝術(shù)特色不同的形象化的概括。乃至張旭見(jiàn)公孫大娘舞西河劍器,自此草書(shū)長(zhǎng)進(jìn),豪蕩感激;黃山谷觀長(zhǎng)年蕩槳、群丁撥棹,乃覺(jué)書(shū)法稍進(jìn),都可說(shuō)明每人風(fēng)格面貌的形成,各有其特征與來(lái)源。總之,氣韻生動(dòng),陽(yáng)剛陰柔,優(yōu)美壯采,各具風(fēng)格,與其本人的學(xué)問(wèn)修養(yǎng)、社會(huì)經(jīng)歷息息相關(guān)。

四

最后,談?wù)剷?shū)法家的修養(yǎng)與為人之道。

(一)王獻(xiàn)之書(shū)《隆中對(duì)》,褚遂良書(shū)《倪寬贊》,黃山谷書(shū)《范滂傳》,都是尚友古人,涵養(yǎng)德性,“書(shū)外大有事在”的意思,絕不是為藝術(shù)而藝術(shù),只講求書(shū)法的技巧而已。

(二)褚遂良因反對(duì)武則天,被貶而死;顏真卿因正義立朝反對(duì)盧杞,致被派出使李希烈,不屈而死。這些都是正義凜然、溢于文字之外的典型。

(三)世傳南宋張孝祥中狀元后,謁秦檜。檜語(yǔ)之曰:“上不唯喜狀元策,又喜狀元詩(shī)與字,可謂三絕。”又叩以詩(shī)何所本?字何所法?張正色對(duì)之曰:“本杜詩(shī),法顏?zhàn)帧!睓u笑曰:“天下好事,君家都占斷。”(見(jiàn)《齊東野語(yǔ)》及《四朝聞見(jiàn)錄》)這一事突出書(shū)家的風(fēng)范。

(四)《書(shū)譜》一段,尤見(jiàn)精彩:

寫(xiě)《樂(lè)毅》則情多怫郁;書(shū)《畫(huà)贊》則意涉瑰奇;《黃庭經(jīng)》則怡懌虛無(wú);《太師箴》又縱橫爭(zhēng)折;暨乎《蘭亭》興集,思逸神超;私門(mén)《誡誓》,情拘志慘。所謂涉樂(lè)方笑,言哀已嘆,豈惟駐想流波,將貽啴喛之奏;馳神睢渙,方思藻繪之文。

這就將書(shū)寫(xiě)之人與書(shū)寫(xiě)內(nèi)容,情想無(wú)礙,天人合抱,得到極深極大的一致了。

(五)“是以右軍之書(shū),末年多妙,當(dāng)緣思慮通審,志氣和平,不激不厲而風(fēng)規(guī)自遠(yuǎn)。子敬以下,莫不鼓努為力,標(biāo)置成體,豈獨(dú)工用不侔,亦乃神情懸隔者也。”包世臣謂:“鼓努者屈鐵抽刀之類,標(biāo)置者讓頭舒腳之類。”正是一般書(shū)家所不易避免的。

上舉若干例子,均可說(shuō)明人書(shū)俱老,物我兩忘,漸近自然,恰到好處的境界,都不是輕而易舉、一蹴可就的。至于剛?cè)岷象w,婀娜多姿,通過(guò)線條的組合,一筆有一筆的姿勢(shì),一字有一字的結(jié)構(gòu),一行有一行的行氣,一章有一章的章法,線條有曲直、疏密、粗細(xì)的不同,通過(guò)輕重、高低、緩急的動(dòng)作來(lái)體現(xiàn)和配合變化,那更是書(shū)法藝術(shù)家所應(yīng)心領(lǐng)神會(huì),通過(guò)實(shí)踐,發(fā)揮創(chuàng)造,終身追求的理想,這里就無(wú)法詳述了。一得之見(jiàn),聊供參考。