港口與影像III口岸的回響

編輯:崔崔崔

“港口與影像”第三期項目以“口岸的回響”為主題,從藝術家委任實踐出發,借助展覽與出版的策劃,思考“口岸”作為地理、交通和文化生產的空間,在中國近現代百年歷史中的變遷。本期項目邀請了 6 位活躍在影像創作領域的藝術家——陳榮輝、王翰林、孫海霆、宋天琪、程新皓和劉雨佳——分別圍繞海南自由貿易港、山東港口、丹東、哈爾濱、昆明和昆侖山 / 邊疆賓館的不同議題展開視覺化的探索。

“港口與影像”第三期展覽和出版的邏輯圍繞口岸城市(區域)在歷史和當下的對話,以相隔百年的兩個時間和空間框架所展開:一是 19 世紀末 20 世紀初,在中國面對以英國為代表的帝國主義列強的殖民擴張之時,通商口岸作為近代中國條約體系塑形之下的產物,成為中國近代交通基礎設施網絡的節點,并與更廣泛半殖民地半封建社會結構、航運和鐵路系統擴張以及民族主義產生聯系;二是 21世紀初的當下,在“一帶一路”倡議、“自貿港”協議等開放措施的制定下,口岸城市(區域)作為新一批交通基礎設施的核心,通過更新經濟和地域文化,將地區、國家和全球貿易連接在一起。

1. ?王翰林,《建設者的決心,蔡永護的照片替換了父親的身影,于上海家中》,選自《開拓者 1956—2009》系列,混合媒介,2021,圖片由藝術家提供

2. ?王翰林,《擱淺的石頭,日照》,選自《開拓者1956—2009》系列,攝影,2022,圖片由藝術家提供

3. ?王翰林,《大海的女兒,日照》,選自《開拓者1956—2009》系列,攝影,2022,圖片由藝術家提供

山東港口

王翰林

《開拓者 1956 — 2009》

有的人天生就肩負著使命,可能是為了開拓一片荒蕪,也許是為了創造一片陸地,或許是為了探尋親人內心里的一片汪洋。

這些影像是我對一位已故親人的重新解讀。當我再次閱讀他寫的日記時,我發現這是一位離鄉遠征的勇士,他的故事正隨著他爆破出來的石子一樣沉入海底,而我就是那個試圖打撈的人。他的名字叫蔡永護,是我的姨夫,1956 年出生于廣東新會縣,2009 年逝世于山東日照。作為土生土長的廣東人,他不遠千里地來到山東沿海城市,作為山東沿海港口的開拓者,他在日記中寫滿了他的決心,有對國家的堅貞,有背井離鄉的不舍,有對革命前輩的思考,也有對心上人的愛念,還有男兒披荊斬棘時的擔當。

鐵道兵、爆破工程師、填海造陸、建設碼頭,這些是他人生的關鍵詞。一個因國家建設而來到山東的南方人,可以說是改革開放后第一批援建日照的主要參與者。這些影像圍繞他的建設,以及他對整個家族帶來的影響,以此展開我對于膠東半島的想象。這些現實與歷史并行的場景,通過姨夫所留下的大型爆破現場(日照山河巨書等),在經歷了時間和空間的改造之后,產生了對我個人、當地,乃至整個家族的改變。

整組作品針對山東港口的地緣與我的家族內部之間的關系進行探討,試圖通過打撈開拓者的遺跡,讓我重新置身于那股建設祖國的熱潮之中,也讓離開故土近十年的我,再次有機會以旁觀者的視角去靜觀我的故鄉。

4. ?劉雨佳,《斯坦因檔案》(部分),選自《尋寶》 系列,檔案,2020—2021,圖片由藝術家提供

5. ?劉雨佳,《尋寶》錄像截圖,選自《尋寶》系列, 錄像,2020—2021,圖片由藝術家提供

昆侖山·邊疆賓館

劉雨佳

《尋寶》

《尋寶》這件影像作品圍繞著深埋地下的歷史寶藏與作為東方文化象征的玉石這兩種寶物,展開了一次關于遠征與發掘的敘事。

影像內容基于考古學家斯坦因 20 世紀初期在中國西北部(新疆、甘肅)的三次考古發掘及其所著的考古日志,以及藝術家于 2019 年冬季在新疆和田地區拍攝的玉石開采、挖掘以及玉石貿易,探討了考古發掘與挖玉這兩種人類活動與地球深層所建立的連接,想象我們看不見的地表內部的運動,以及風和沙作為一種浪漫的介質,它是如何勾連起了消逝的歷史與當下現實。

在影像中,上億年的冰川、綿延的昆侖山脈、深邃的峽谷、干枯的河床、可怖的沙塵暴、遠古的遺址、死寂的沙漠,這些風景構成了歷史的景深,而在現實的廢墟之上,藝術家重建了關于尋寶的想象。

1. ?程新皓,《致海洋》錄像截圖,選自《致海洋》系列,錄像,2019,圖片由藝術家提供

昆明

程新皓

《致海洋》

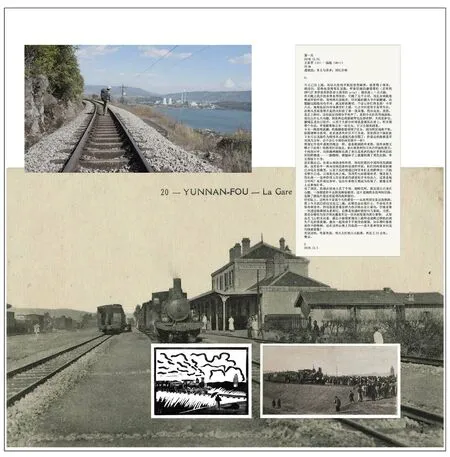

滇越鐵路是進入云南的第一條鐵路,在很長的時間內也是云南連通外界的唯一一條現代道路。在 19 世紀末中法戰爭后的一系列條約中,法國獲得了在云南修建鐵路的特權。1901 年,印度支那鐵路公司成立,即此后的滇越鐵路公司。1902 年,滇越鐵路在云南境內的路線被確定為東線方案,即以米軌鐵路為標準,經海拔 74 米的云南河口入境,沿南溪河谷上溯,過南溪、白河、灣塘、倮姑、芷村,進入蒙自壩子,過碧色寨、草壩、大莊,至阿迷州(今開遠),然后沿八達河(南盤江)河谷上溯,經婆兮(今盤溪)抵宜良,再沿湯池河至可保村,翻越海拔超過 2000 米的分水嶺,最終進入滇池壩子,抵達海拔 1890 米的云南府(今昆明)。1903 年,滇越鐵路滇段正式開工,并在八年后的 1910 年全線貫通。該鐵路全長 854 千米,其中滇段長度 465 千米,在河口經跨南溪河的鐵橋與越南部分的鐵路接軌,經牢該(老街)連接至安沛、河內、嘉林,終點位于海防港。1910 年 1 月 31 日,第一列火車被命名為法國號(France)的火車頭牽引,到達云南府。無論貧富男女,都涌上街頭,圍觀這前所未見的鋼鐵怪物。火車的到來引起了轟動,但其實際意義或許遠遠超過當時人們的認知。從這一刻起,云南不再是難以抵達的遙遠西南山地邊疆,而是成為可以經海路轉鐵路便捷抵達的港口腹地。云南從此以鐵路——而不再是馬幫——連接于越南的港口海防。除去在“二戰”中拆毀部分路段而中斷的 17 年(1940-1957),晚至 20 世紀 60 年代貴昆鐵路修通前,滇越鐵路都是云南連接外界的唯一一條鐵路。

這條通往海洋的鐵路深刻地影響了云南 20 世紀的歷史,甚至在某種程度上催生了云南的民族國家認同與無產階級革命。同樣重要的是,隨著滇越鐵路的建成,它迅速成為外界進入云南最主要的通路,也由此徹底改變了云南行旅的時空感知與身體經驗。如今,滇越鐵路已經和這片土地共存了 110 余年,在相互影響中造就了云南的歷史,也成為后者的一個部分。1985 年出生的創作者程新皓從小生活于這條鐵路旁。在小學時,他在父親的講述中,得知了這條高原鐵路的另一個盡頭是一片大海,從此將大海與鐵路的意象捆綁在一起。2018 年,他開始了以這條鐵路為對象的一系列創作——步行、寫作與錄像。在 2019 年年末,他徒步從昆明出發,沿鐵路步行 19 日抵達中國與越南的邊境,在此過程中,程新皓每公里撿拾一塊石頭背負在身上,并拍攝一段錄像。同時,在每天晚上,他給 40 多位友人發送一封郵件,記述當天步行中的所見所感。這些錄像與文字共同構成了某種肉身與技術和大地之間的關聯:關于兩個東亞國家被殖民的歷史,關于東南亞山區的現代化,同時也關乎作者自己的童年記憶。

2. ?程新皓,《平行線條的透視法》錄像截圖,選自 《致海洋》系列,錄像,2020,圖片由藝術家提供

3. ?程新皓,《來自鐵路的二十四封郵件》(部分), 選自《致海洋》系列,混合媒介,2019,圖片由藝術家提供

展訊

港口與影像 III:口岸的回響

主 辦:中國港口博物館(寧波)

展 期:2022.7.29—2022.10.9

策展人:何伊寧

藝術家:陳榮輝、王翰林、孫海霆、宋天琪、程新皓、劉雨佳