可見-近紅外光高反射率乳濁釉的制備*

吳 洋

(蒙娜麗莎集團股份有限公司 廣東 佛山 528211)

隨著居民消費結構升級,人們追求更加舒適的居住空間。然而,季節的變化導致室內居住環境隨之變化,特別是在炎熱的夏季,建筑物吸收了大量的熱量導致室內溫度居高不下,空調設備的使用雖然將室內空間熱量轉移到室外,但城市建筑物密度大,熱量難以擴散出去,在城市中心形成一個巨大熱島[1~3],嚴重影響了人們的生活質量。

在我國,建筑外墻通常所使用的裝飾材料為建筑陶瓷外墻磚,建筑陶瓷具有易清潔、耐磨損、耐腐蝕、使用周期長等優良的特性[4]。因此,如果能賦予外墻磚對太陽光較高的反射率,那么就能減少建筑物對熱量的吸收,實現建筑物的被動降溫,減少空調的使用,在一定程度上能夠緩解城市“熱島效應”。

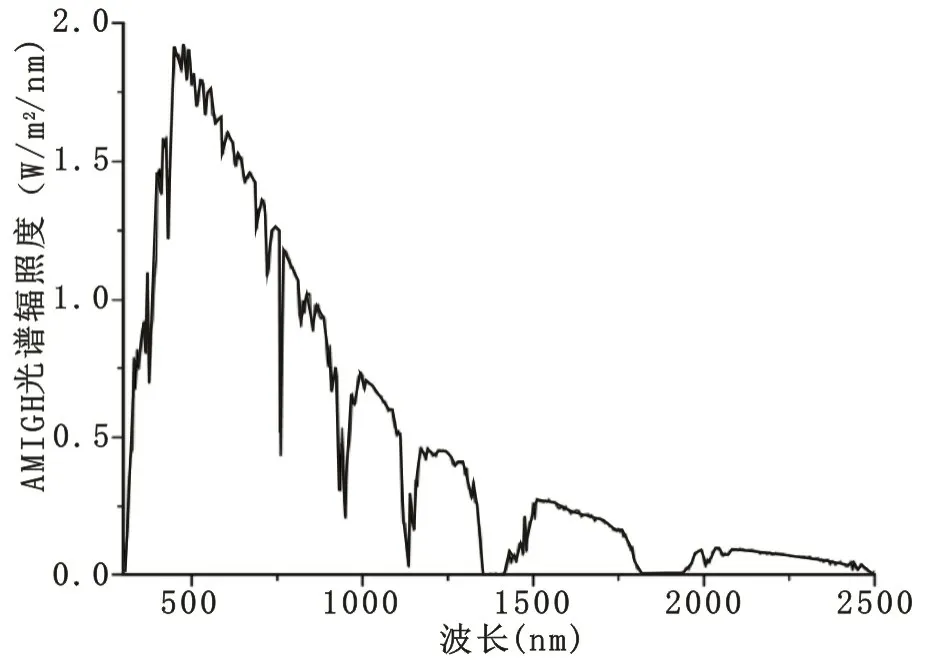

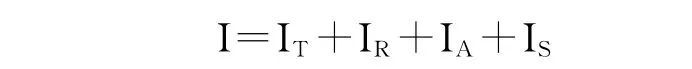

圖1是太陽光的能量分布圖。從圖1可以看出,太陽光的波長分布區間為300~2 500 nm,其中包含約5%紫外光,45%的可見光以及50%的近紅外光;紫外光由于頻率較大,不會產生明顯的熱效應,能產生明顯的熱效應主要是可見光和近紅外光。光從一種介質進入另一種介質會發生透射,反射,吸收,根據能量守恒定律有:

圖1 太陽光的能量分布圖[3]

其中:IR=I[(n-1)2/(n+1)2]

式中:IT——透射光強度;IR——反射光強度;

IA——吸收光強度;IS——散射光強度;

n——折光率。

從上式可以看出,要想增加反射光的強度就必須降低透射光的強度,反射光的強度跟基質的折射率正相關,降低透射光也就是需要制備一種具有較高乳濁率的釉。所以,從根本上說就是需要制備一種具有較高折射率的乳濁釉,從而加強對可見光以及近紅外光波的反射。

1 實驗部分

1.1 乳濁劑的選擇

乳濁[5,6]是指當光通過釉層后,受界面的反射作用、玻璃的吸收作用與釉中的分相粒子(指氣相、液相或固相分相粒子)的散射作用而使透射光減弱并使釉變為不同程度不透明的現象。根據乳濁有關的基本理論,乳濁作用的大小主要受散射作用的大小支配,而散射作用的大小主要跟以下的3個因素相關:

(1) 分散相粒子與周圍介質之間的折光率差,差值越大,散射作用越明顯。

(2) 分散相粒子的半徑大小,當分散相粒子為0.2~0.5μm 時,散射效果最強。

(3) 分散相粒子的數量越多,散射也就越強。

常見的乳濁劑及其折光率如下表1所示:

表1 不同乳濁劑及其折射率

基于價格和具體的使用環境,陶瓷行業使用的乳濁劑為硅酸鋯[7,8],因為硅酸鋯在高溫下比較穩定,受窯爐氣氛影響較小,而且其折射率較高,能夠起到比較好的乳濁效果。但是前面提到過,乳濁效果還跟分散相粒子的粒徑相關,在大工業生產中,基于經濟因素的考慮,硅酸鋯的粒徑往往在微米級,這樣達不到最佳的乳濁效果,也有硅酸鋯融入釉中做成鋯白熔塊的,讓鋯白熔塊析晶出可見光波長范圍的晶粒來增強乳濁效果,但是硅酸鋯的鋯氧鍵的鍵強較高,熔點高達2 550℃,在制備鋯白熔塊的時候,溶解的硅酸鋯的量特別少,所以,鋯乳濁釉達不到特別高的遮蓋率,只能被稱為一種半遮蓋率乳濁釉,要想達到優異的乳濁效果,只能加厚釉層。

在常見的晶體材料當中,二氧化鈦是折射率最高的乳濁劑,由于其具有高折射率、高反射率、高遮光率的特點,它還經常被用作女性的防曬護膚品,白色涂料等等。

在燒成溫度低于1 050℃時,鈦白粉具有較好的乳濁效果。但是,當燒成溫度超過1 100℃之后,由于金紅石對紫外光的強吸收作用導致釉面發黃;但是,如果在高溫下金紅石,石英以及方解石反應生成了鈦榍石,卻是可以有效地減弱釉面發黃的情況。鈦榍石這種乳濁劑,它的折射率雖然要小于二氧化鈦,但是,通過控制合理的配方組成,可以在釉中析出大量的鈦榍石分散相粒子,可以大大地提高乳濁性能。筆者在此主要以二氧化鈦作為主要原料制備了一種中高溫的陶瓷乳濁釉[9,10]。

1.2 樣品的制備

以粘土、石英、方解石、鉀長石、鈦原料等為主要原料,原料經過合適的配比之后,加入適量的水,球磨一定時間后出漿,調整至合適的比重,均勻地涂刮在生坯的表面,樣品經過烘干之后入窯燒成,用紫外-可見光-近紅外分光光度計測量樣品表面的反射率,用色度計測量樣品的Lab值,用X 射線衍射儀做物相分析和半定量分析。

2 結果與討論

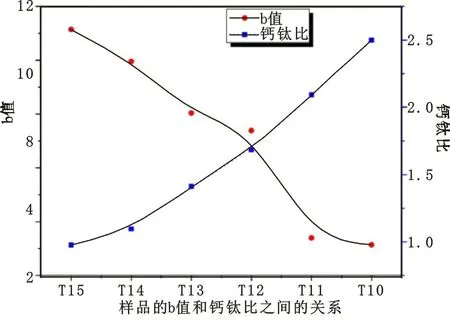

為了在釉中析出鈦榍石晶相,我們以鈦榍石分子的摩爾比為依據,保持原料當中粘土、石英的含量不變,主要調整方解石和二氧化鈦的量來觀察分析釉中鈦榍石晶體析出的規律。具體的配方組成如表2 所示;將不同配方的樣品做Lab值的檢測,b值的變化規律如圖2所示。

圖2 樣品的b值和鈣鈦比之間的關系

表2 配方組成

表2中T10~T15分別代表氧化鈦的含量分別為10%~15%,Lab 值的測試中,L*值表示亮度(白度),范圍在0~100 之間,0為全黑,100為全白。a*值用于指示紅綠色程度,范圍為-128~127之間,以0為臨界點,負值表示綠色,正值表示紅色。b*值用于指示黃藍色程度,范圍為-128~127,負值表示藍色,正值表示黃色。從圖2可以看出,當鈣鈦比含量較高時,釉面的b值也相對較高,表面釉面帶黃色調。這是因為當燒成溫度超過1 100℃之后,二氧化鈦在釉中以金紅石的形式存在,在高溫的環境下,由于金紅石對紫外光的強吸收作用導致釉面呈現其補償色而發黃,隨著氧化鈣和氧化鈦的摩爾比逐漸地增大,樣品的b值逐漸地減小,表明釉面的黃色調逐漸降低,這是由于隨著氧化鈣含量的增加,大部分氧化鈦和方解石反應生成鈦榍石,釉中所剩金紅石被消耗掉,釉面的黃色調逐漸地降低,而且當鈣鈦比為1.69時,樣品的白度最好。

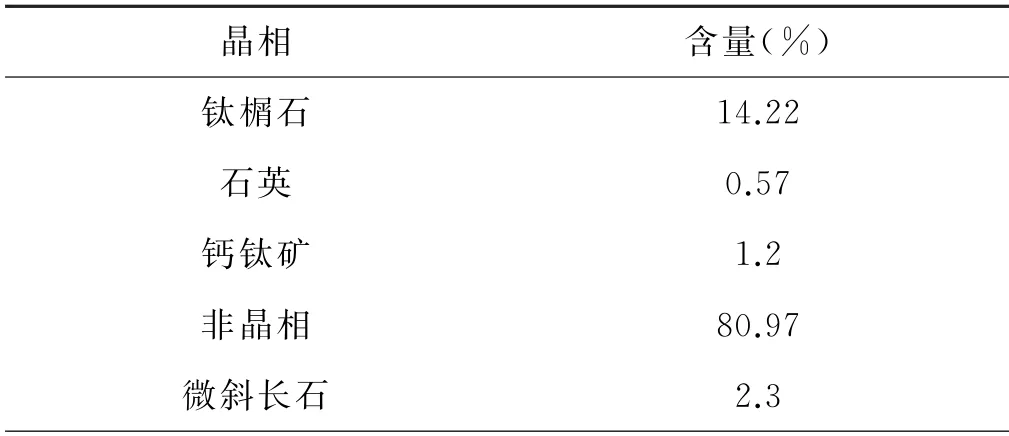

對樣品中釉面白度最好的T10樣品做XRD 測試和熱反射率的測試,其中物相分析及半定量分析如圖3中所示。結合物相組成和半定量分析可知,樣品T10的主要晶相為鈦榍石[11,12],除此之外還有少量的石英晶相和鈣鈦礦晶相,半定量分析結果顯示鈦榍石的含量為14.22%(見表3)。

圖3 T10樣品的粉末衍射圖及半定量分析結果

表3 T10晶相組成(%)

對T10樣品做熱反射率的測試,其結果如圖4中所示,其中紅色代表T10樣品,黑色代表普通樣品,普通樣品為傳統的硅酸鋯乳濁釉。從圖中可以看出,T10樣品的反射率明顯高于普通樣品,經測試T10樣品在可見光波段的綜合熱反射率超過0.9,而普通樣品綜合熱反射率不足0.8。

圖4 熱反射率對比

這是因為,通過對鈦榍石晶相形成研究發現,控制合適的鈣鈦比,能夠在釉中形成大量的鈦榍石晶相,增加白度。鈦榍石晶相的折光率較高,當釉中存在著大量的鈦榍石晶相時,增強了釉面的乳濁效果,光線射入釉面時,大部分光線無法穿透釉面而被反射回去,增強了釉面對可見光和近紅外光波的反射率,提高了釉面反射率[13~15]。

3 結語

(1)以工業鈦白粉、方解石、石英等為主要原料,制備了以鈦榍石為主晶相的陶瓷乳濁釉,該乳濁釉對太陽光的反射比超過0.9。

(2)當以生料釉制備高反射率乳濁釉時,殘余二氧化鈦主要以金紅石的形式存在,容易導致釉面發黃,為減輕釉面的黃調,最適宜的鈣鈦比為1.69。