2012年首批優秀青年科學基金獲得者科研軌跡分析

崔琰琳,沈劉峽

(中國石油大學 (華東)圖書館,山東 青島 266580)

自1986年成立以來,國家自然科學基金委員會 (簡稱基金委)堅持以支持基礎研究為主線,以深化改革為動力,形成了包括探索、人才、工具、融合4個系列組成的資助格局。國家自然科學基金聚焦基礎、前沿、人才,注重創新團隊和學科交叉,為全面培育我國源頭創新能力作出重要貢獻,成為我國支持基礎研究的主渠道[1]。

基金委人才系列主要包括青年科學基金 (以下簡稱 “青年”)、地區科學基金、優秀青年科學基金 (簡稱 “優青”)、國家杰出青年科學基金 (簡稱 “杰青”)、創新研究群體等。按照基金申請條件,青年科學基金申請人年齡需在35周歲 (女性40周歲)以下,而 “杰青”申請人年齡需在45周歲以下。根據基金委發布的統計數據,2011年基金委資助了13146個 “青年”項目,而只資助了198個 “杰青”項目[2]。從 “青年”到 “杰青”申報年齡及資助數量上的差距,使得從事基礎研究的青年科研人員至少在7~10年內缺少人才基金的專項支持。鑒于此,為了進一步完善國家自然科學基金人才資助體系,2012年基金委啟動 “優青”人才培養計劃,旨在將現有 “青年”與 “杰青”項目銜接起來,以促進青年創新人才的快速成長,申請人年齡男性應在38周歲以下,女性在40周歲以下[3-5]。

“優青”自2012年啟動至今已9年有余,期間多位學者曾針對 “優青”項目開展過研究,多集中在不同學部基金受理及資助情況[6-7],對 “優青”歷年資助特征進行分析,探討 “優青”基金對青年科技人才成長促進作用[5,8],以及為 “優青”未來管理工作及發展政策等提供建議參考[9-11]。然而針對 “優青”開展人才跟蹤服務、人才科研軌跡的研究尚不多見,以往文獻中僅劉亞君等[12]針對2012—2015年 “優青”從年度趨勢、單位屬性、地區分布等角度,分析 “優青”成長為 “杰青”的規律,并未涉及到 “優青”獲資助后的科研表現。自2012年 “優青”項目設立已9年多時間,這9年對于科研剛起步的青年學者至關重要,那么在 “優青”基金的資助和扶持下,首批400位 “優青”獲資助后的科研表現如何? “優青”基金是否顯著改變了他們的學術生活?他們是否仍在原單位工作?他們是否實現了 “優青”設立之初成長為 “杰青”的預想?本研究擬針對上述問題,在履歷采集、文獻調研工作的基礎上,建立2012年首批 “優青”獲得者的個人信息庫,通過履歷分析、文獻計量學以及統計學分析方法,剖析首批 “優青”獲得者的科研產出、科研合作角色轉變以及人才流動特征,探討 “優青”項目對人才成長的支撐及促進作用。

1 數據來源

1.1 人員信息

本文選取2012年首屆400位 “優青”獲得者作為研究樣本,樣本數據獲取均來源于互聯網公開資源。首先,從國家自然科學基金委提供的公開信息中獲取400位 “優青”基本情況;其次,通過查詢各高校和科研機構官方網站以及 “優青”學者個人網頁,獲取其個人基本信息,如性別、出生年月、工作經歷等;其次,通過百度搜索引擎以及中國知網等利用學者姓名進行檢索,進一步補充完善學者履歷信息。歷經1年多 (2019年8月至2020年9月)的數據挖掘及整理,初步形成2012年 “優青”履歷數據庫,具體包括姓名、性別、出生年月、所屬機構、職稱、資助部門、項目名稱、資助號、人才流動、流動年份以及是否獲 “杰青”資助和資助年份等信息。

1.2 論文數據

劉睿[13]通過對中國高層次青年人才項目資助與產出分析發現,在國外期刊上發文成為國家各高層次青年項目結項的主要手段。因而,本文以Web of Science核心合集 (SCIE和SSCI)為數據來源獲取2012年 “優青”獲得者論文數據。我們采用 “姓名+機構+研究領域+…”等多種條件組合在數據庫中對學者論文進行了詳盡檢索,文獻類型選取 “Article”和 “Review”,文獻發表日期截至2019年12月,數據采集時間為2020年3—7月。此外,考慮到學者重名現象,本文采用學者個人網站或其他公開渠道收集的已發表論文列表對采集數據進行質量控制。此外,為更直觀地呈現 “優青”基金是否在科研產出過程中起到積極促進作用,本文從 “優青”所屬單位及相關科研領域內隨機選取274位同齡群普通青年科研人員,并采集了這部分學者的信息及論文數據以開展對標分析。

2 2012年 “優青”總體概況

2.1 申請及獲資助情況

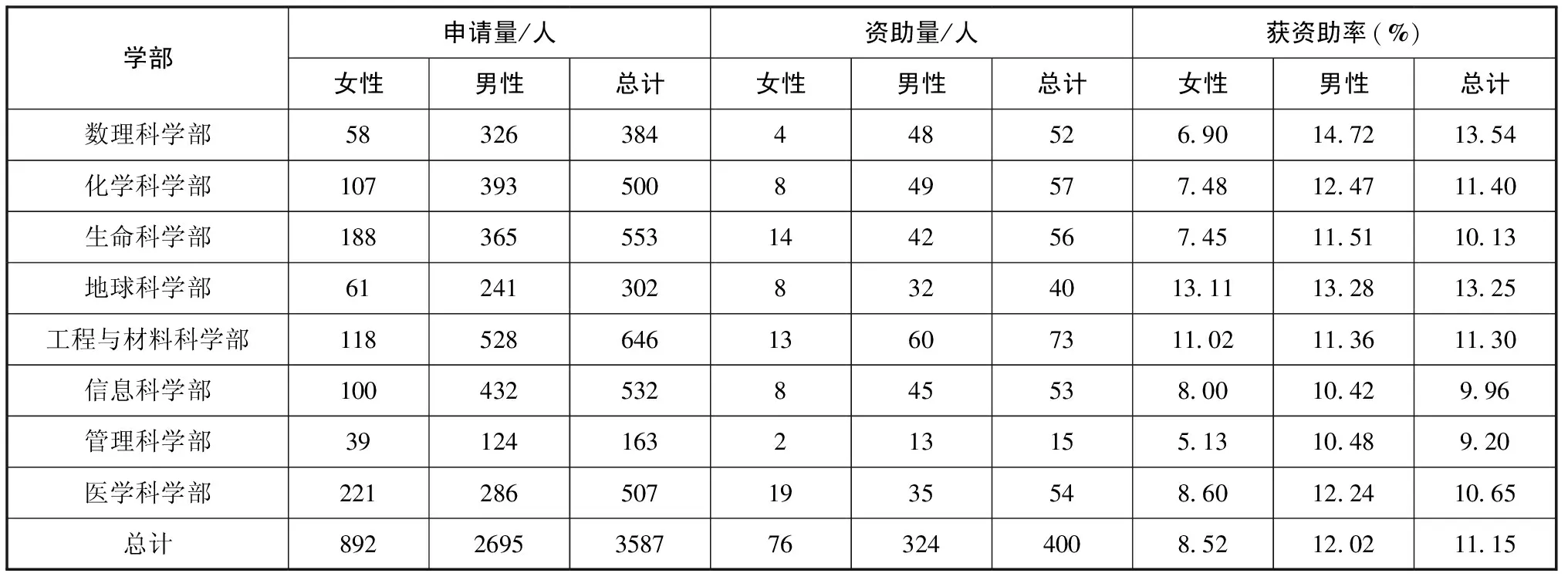

2012年 “優青”申請及獲資助情況匯總統計見表1。結果顯示,2012年 “優青”項目共有3587人申請,其中女性為892人,占比25%,男性2695人,占比75%。通過評審最終獲資助400項,總體獲資助率為11.15%,獲資助男女比例約為4:1,女性獲資助率為8.52%,而男性獲資助率為12.02%。從各個學部的資助情況看,工程與材料科學部獲資助項目最多,管理科學部最少,而地球科學部獲資助較少,其余各部獲資助情況相當。從資助率看,各學部獲資助比例相差不大,均維持在10%左右,獲資助比例最高的是數理科學部和地球科學部,達13%。通過具體分析各學部男女獲資助率,發現除地球科學部和工程與材料科學部男女資助率相差無幾外,其余各學部男女資助比例差距較大,尤其是數理科學部和管理科學部,男性科研人員獲資助率是女性的兩倍之多。

上述所揭示獲資助男女比例以及各學部男女獲資助率均體現了該屆 “優青”存在男女比例失衡情況,男性在獲資助數量上占據著絕對優勢。而這種高端科技領域女性缺失的情況并不單體現在 “優青”項目上,近年 “杰青”男女比例約為8:1[14],2019年雖然 “杰青”擴增至296人,然而女性 “杰青”僅有37人,男女比例為7:1,男性在數量上依舊占有絕對優勢。

表1 2012年各學部 “優青”申請及獲資助情況

2.2 2012年 “優青”年齡分布

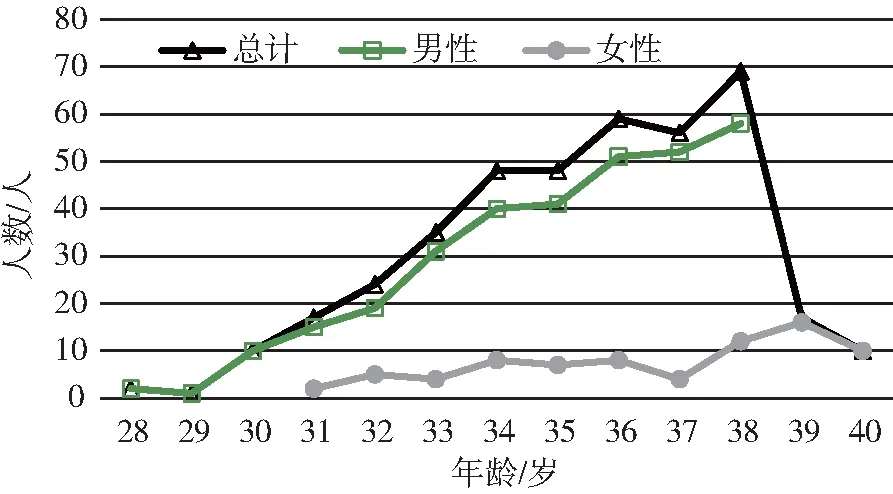

圖1 2012年 “優青”獲得者的年齡

對2012年400位 “優青”獲得者年齡進行匯總統計,如圖1所示。數據顯示,2012年 “優青”平均年齡為35.6歲, “優青”中最小年齡為28歲,而多數 “優青”集中在34—38歲年齡段。可以看到,1974年出生的 “優青”最多,這正好卡在 “優青”申報條件男性38歲年齡上限,而女性中38—40歲年齡段獲資助者最多。由此可見,無論是男性或是女性科研人員,多數在滿足申報資格的最后兩年申請 “優青”成功,這體現了獲得 “優青”資助學術研究需要一定的積累過程,時間越長,所積累學術成果越多,成功獲得 “優青”資助幾率也就越大。而卡年齡申報成功這一情況與 “杰青”相關研究給出的結果類似,田人合等[15]通過對2003—2013年期間地球科學部 “杰青”統計分析后發現,成功申請到 “杰青”最多的年齡階段是45歲。他們認為,一方面45歲是申請 “杰青”的最后關口,另一方面人情因素也起著不可忽視的作用。而38歲 “優青”數量之所以遙遙領先,除了這些大齡學者的學術積累達到申報需求,也不排除人情因素在其中。

從各學部 “優青”年齡分布看,年齡最小 “優青”來自信息科學部,而30—32歲較年輕 “優青”多來自數理科學部、地球科學部、信息科學部、生命科學部以及工程與材料科學部。相對而言,醫學科學部、管理科學部以及化學科學部 “優青”多集中在34歲之后的年齡段中。具體看,化學科學部34歲 “優青”最多;工程與材料科學部 “優青”分別集中在35、36和38歲;信息科學部和醫學科學部38歲 “優青”最多。學部間 “優青”年齡差異既有偶然也有必然因素,如醫學科學部的科研人員由于領域的特殊性,需要大量的知識積累,因而往往求學階段就比其他領域多花費1~2年時間,工作后還要兼顧繁重的臨床工作與科研,這些因素導致醫學科學部 “優青”年齡多集中在35—38歲之間。

2.3 2012年 “優青”學術年齡分布

學術年齡是學者在某個科研領域從開始研究到研究結束的時間長度。本文將 “優青”發表第一篇論文的年份記作學術年齡起始年,考慮到 “優青”申請材料提交時論文發表截至2011年,故將2011年作為學術年齡結束年,根據學術年齡=結束年-起始年+1,計算出2012年獲 “優青”時學者的學術年齡。

分析表明,獲資助 “優青”平均學術年齡為7.62年,其中學術年齡6~7年的學者最多,占比超過30%。此外,10~11年的學者占比約25%。從各學部具體情況看,學術年齡最長為13年,來自醫學科學部,學術年齡最短為3年,但人數相對甚少。各學部學術分布年齡均有所不同,其中,數理科學部和工程與材料科學部的學術年齡分布均呈現雙峰結構,但二者具體分布略有不同,數理科學部學術年齡集中在6年和11年,而工程與材料科學部集中在7年和10年;醫學科學部學術年齡總體集中在5~7年,化學科學部則集中在9~11年,生命科學部集中在5~6年,而信息科學部集中在6~8年;地球科學部和管理科學部學術年齡曲線總體較為平穩,但地球科學部學術年齡11年的學者相對較多,而管理科學部多集中在6年。結果表明,雖然各研究領域 “優青”學術年齡不盡相同,但總體而言,青年學者均需要5~10年時間才能達成 “優青”申請必需的學術積累。

3 科研產出分析

3.1 科研產出趨勢

考慮到需要研究的 “優青”及對標科研人員人數眾多,且每位學者產出差異較大,因而對每位學者開展具體分析并不現實,故本文從學部角度出發探討各領域學者的平均產出。從各學部整體情況看, “優青”科研產出基本始于2000年左右,此時多處于求學階段,發文量較少,其后產出曲線呈現平穩上升趨勢,但幅度變化較為緩慢;從2007—2009年開始,各學部 “優青”論文平均產出爬升迅速,該階段多數學者處于工作初期,并逐漸成長為獨立科研工作者;而從對標科研人員的情況看,對標學者在2005年之前發文較少,同樣隨著學術水平和科研平臺的成熟,對標科研人員科研產出在2007—2009之后也開始呈現較大幅度增長。但從總體趨勢看, “優青”在產出數量上明顯優于對標科研人員,體現了 “優青”入選者具備較強的科研實力。

從 “優青”基金產出具體情況看,2012年之后基金產出大幅增加;管理科學部和生命科學部產出高峰分別為2014和2016年,而其余各學部產出高峰均為2015年;極少數 “優青”在基金獲批的2012年就有產出,但絕大多數 “優青”在2013年正式資助開始后才有論文發表,大量產出集中在2013—2019年期間,基金產出持續時長為6年,即在2015年 “優青”資助結束后仍然有大量產出,在2017—2019年資助結束以后基金相關產出逐漸減少。從產出數量可以推斷,這一階段 “優青”的全部科研產出中基金產出占絕大多數。

為了揭示獲 “優青”基金資助是否對青年學者科研產出起到促進作用,分別分析 “優青”及對標科研人員在2005—2011和2012—2019兩個時間段的科研產出年增長率情況,見表2。其中,地球科學部、工程與材料科學部以及信息科學部學者獲評 “優青”之后,2012—2019年期間科研產出年增長率較2005—2011年期間出現大幅提升,而相較之下對標科研人員增幅較小。就數理科學部、生命科學部和化學科學部而言, “優青”的年增長率雖然增幅較少,但增幅與對標科研人員相比仍有優勢。醫學科學部兩個階段的年增長率數據情況并不樂觀,分析其長期趨勢,該學部 “優青”科研產出量仍遠遠高于對標科研人員。而管理科學部由于 “優青”和對標科研人員樣本數太少 (分別為14人和13人),結果可能不具有研究意義,僅做參考。綜合各學部表現可以看出, “優青”基金對大部分青年學者科研產出起到積極推動作用,一定程度上促進了青年學者職業生涯的發展。

表2 “優青”和對標科研人員2005—2011年及2012—2019年產出年增長率對比情況

3.2 科研產出影響力

本文采用科睿唯安提供的學科規范化引文影響力 (Category Normalized Citation Impact,CNCI)來分析學者科研產出影響力情況。CNCI是一個對不同文獻類型、不同出版年、不同學科領域進行歸一化后的評價指標,用于考察機構、國家、個人等論文影響力,它以1為基準值,如果CNCI<1,則說明該機構/國家/學者的論文被引表現低于全球平均水平;反之,則說明該機構/國家/學者的論文被引表現高于全球平均水平[16]。

本文分別對 “優青”所有論文、對標科研人員論文以及 “優青”基金資助論文的CNCI值進行統計。從整體上看,無論是 “優青”還是對標科研人員,在2003—2005年之前,其CNCI值一般較低,說明青年科研人員在學術生涯早期科研產出影響力通常未達到全球平均水平,而隨著科研工作深入開展,絕大部分科研人員的成果趕超了全球平均水平,其中信息科學部 “優青”2015年之后的CNCI值達到了2.15,體現該學部 “優青”整體科研產出在全球具有較高的影響力。

“優青”和對標群體科研產出CNCI結果進一步顯示,研究期間8個學部中僅數理科學部、信息科學部和地球科學部 “優青”整體科研產出影響力明顯高于對標群體,而其余5個學部 “優青”科研產出影響力與對標群體并沒有太大差距。從2012—2019年 “優青”基金資助期間論文CNCI表現看,工程與材料科學部、化學科學部和地球科學部 “優青”基金資助論文影響力稍高于 “優青”整體發文水平,而其余各學部受 “優青”基金資助的論文并未體現出較高CNCI值。上述結果說明,雖然 “優青”基金對青年科研人員科研產出產生了一定積極促進作用,但在科研產出質量上并沒體現出太大的提升作用。

3.3 男性與女性 “優青”科研產出對比

考慮到 “優青”申請年齡要求在38 (40)歲之內,以及多數博士27—29歲畢業后才會成家的實際情況,女性科研人員在工作累積到一定程度直至成功獲得 “優青”資助期間 (平均獲資助年齡36歲),還需經歷分娩或需照顧年幼兒童等,因而與男性 “優青”相比,女性有將近1~2年的時間無法全身心地投入科研工作中。但本文統計結果仍顯示,2012年獲評的男性和女性 “優青”其科研產出尤其基金產出數量基本相當,見表3。就平均產出而言,化學科學部和生命科學部男女 “優青”產出基本持平,其余各學部女性科研產出均較男性低;但是從基金平均產出看,男性和女性 “優青”之間差距明顯變小,化學科學部、生命科學部、工程與材料科學部以及信息科學部等男女科研產出均相當,醫學科學部女性產出甚至較男性超出3篇,數理科學部和地球科學部女性較男性基金產出約少6篇,而管理學部由于基金產出的女性有效樣本僅有1位,所以其女性基金產出值不具有代表性。

上述結果顯示,女性 “優青”科研能力其實不遜于男性 “優青”,但多數科研女性由于家庭牽絆導致投入科研的時間和精力無法與男性相提并論[17-18],未來基金申請條件制定時,應充分考慮女性科研工作者自身特點,保障女性獲得與男性相對公平的競爭機會,助力女性打破科研晉升的 “玻璃天花板”,取得更高的學術成就。

3.4 科研產出角色轉變

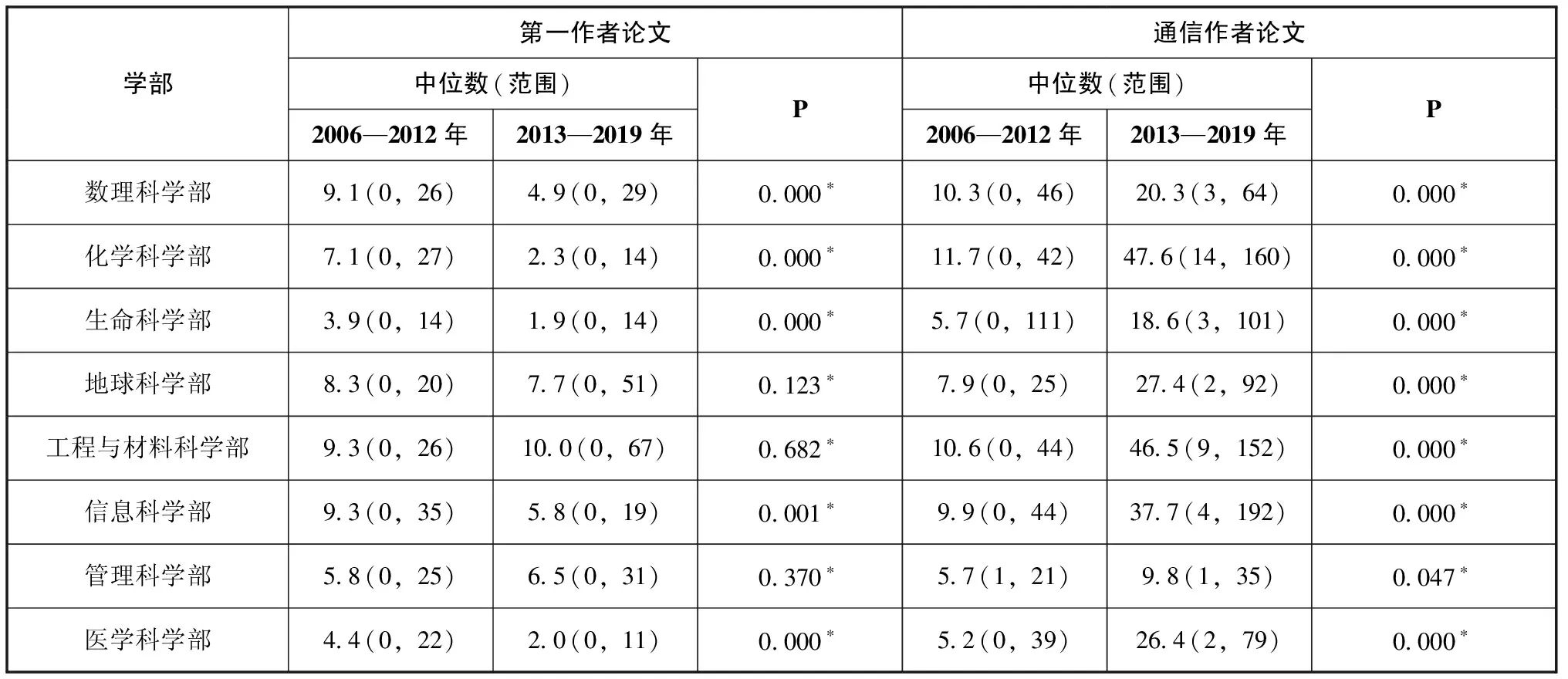

為了探討獲評 “優青”后是否對學者科研產出角色帶來影響,即獲評前后第一作者和通信作者數量是否有轉變,本文分別統計 “優青”在獲評前2006—2012年期間和獲評后2013—2019年期間各6年內作為第一作者和通信作者發表論文的數量。為進一步驗證獲評前后 “優青”發表論文數量是否存在顯著性差異,采用Wilcoxon符號秩檢驗方法進行假設檢驗,原假設為 “優青”獲評前后發表論文數量之差的中位數等于0。各學部 “優青”學者獲評前后在論文撰寫中所承擔角色的Wilcoxon符號秩檢驗結果見表4。根據檢驗結果,從第一作者論文看,地球科學部、工程與材料科學部以及管理科學部的數據檢驗結果顯示保留原假設,說明這3個學部的學者在獲評 “優青”前后以第一作者發表的論文數量并沒有顯著性差異,即在獲評 “優青”后仍以第一作者身份發表了大量文章,而其余各學部均拒絕原假設,說明這些 “優青”在獲評后第一作者論文數量均顯著下降;就通信作者論文而言,所有學部在兩個時期內均呈現顯著性差異,說明獲評 “優青”后學者通信作者論文較獲評前顯著增多,反映了 “優青”在團隊合作中承擔角色發生轉變,逐漸從研究工作的執行者成長為設計者與指導者。

表4 “優青”在獲評前后6年中科研產出角色轉變情況的Wilcoxon符號秩檢驗結果

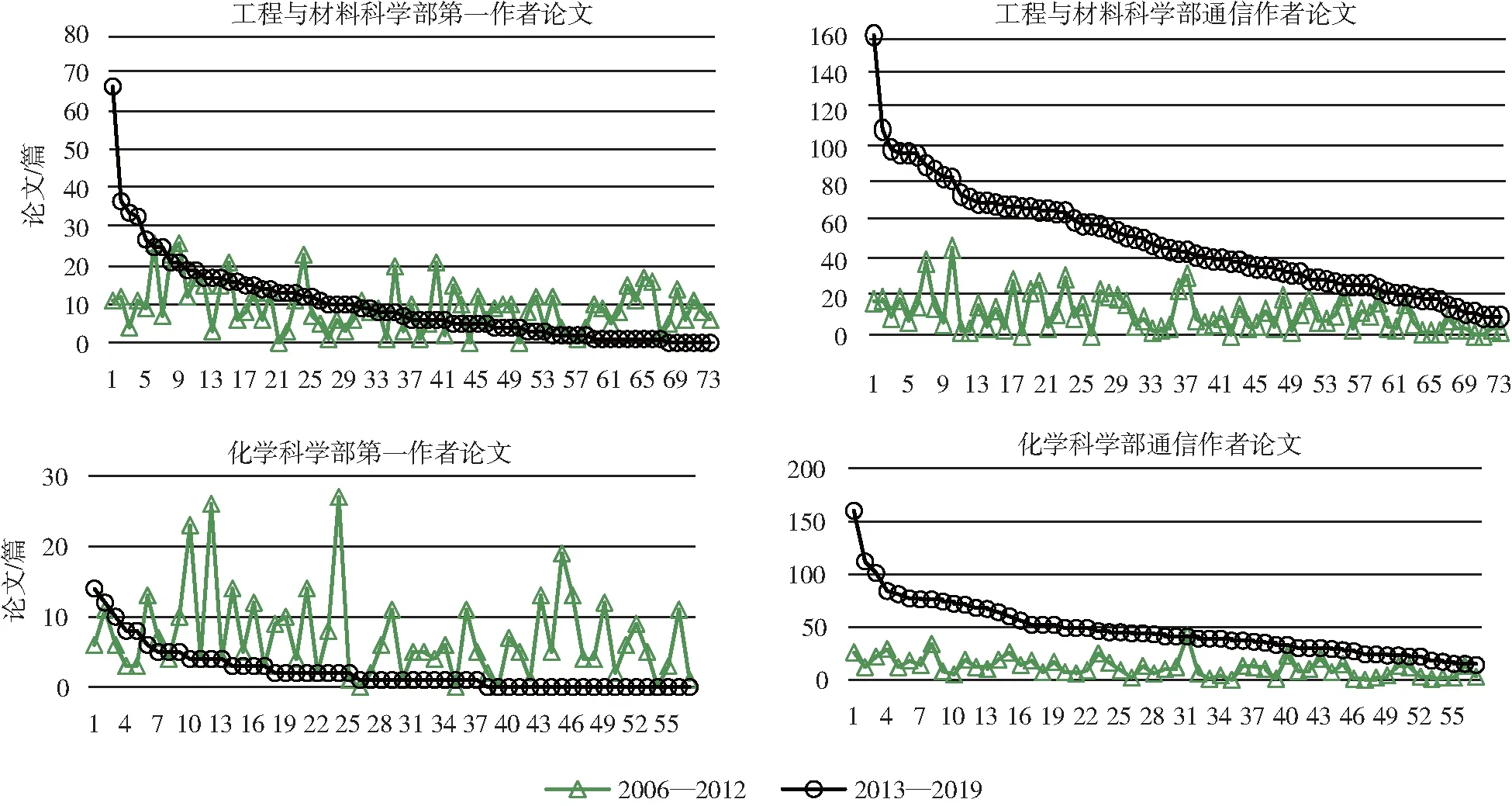

由表4可以看出,各學部 “優青”在獲評前后科研產出角色轉變基本類似,由于篇幅所限,本文僅給出了工程與材料科學部以及化學科學部的具體統計結果,并將結果按照后6年產出數量進行降序排列,如圖2所示。從工程與材料科學部的結果來看,73位 “優青”在獲評后6年內作為第一作者發表的論文數量與獲評前并沒有顯著差異,獲評前平均產出為9.3篇,獲評后為10.0篇;而通信作者的論文曲線顯示73位 “優青”在獲評前后數量差異顯著,獲評前平均產出10.6篇通信作者論文,而獲評后達到46.5篇。而化學科學部的結果顯示,57位 “優青”在獲評之后6年內,作為第一作者發表論文較獲評前6年明顯減少,由7.1篇降至2.3篇,同時通信作者論文數量較獲評前顯著增加,由11.7篇增長至47.6篇。上述結果說明,多數學者在獲 “優青”資助后論文撰寫角色發生轉變,作為第一作者發表的論文數量均呈現不同幅度減少,而更傾向于作為通信作者發表論文,體現了科研人員在職業生涯的不同階段承擔不同的角色,而多數 “優青”在獲評后已逐漸成長為科研團隊中的領導角色。

圖2 工程與材料科學部以及化學科學部學者在獲 “優青”前后6年內作為第一作者和通信作者發表論文數量

4 “優青”成長為 “杰青”情況分析

根據自然科學基金委項目指南中限項申請規定, “優青”項目結題當年即可申請 “杰青”項目。因此,2012年 “優青”獲得者從2015年便可以著手申請 “杰青”項目。統計分析發現,截至2020年末,2012年 “優青”中已有177人在2015—2020年期間獲得了 “杰青”項目資助,占比44.75%。已有研究指出,2012年 “優青”中有68.73%曾獲青年科學基金資助[10],從上述數據看,2012年 “優青”基本很好契合了設立之初的預想,實現了自然科學基金從 “青年”到 “優青”到 “杰青”完整的人才資助鏈。

這177人中獲 “杰青”平均年齡為40.78歲,而根據以往的文獻統計,2015—2018年 “杰青”獲得者平均年齡為41.80歲[12],而2013—2018年醫學部 “杰青”獲資助平均年齡為42.54歲[7],均高于首屆 “優青”成長為 “杰青”的平均年齡,這一結果充分體現了 “優青”項目對青年人才成長的關鍵助推作用。值得一提的是,在2012年當選 “優青”中,有1位在2019年入選至中國科學院院士行列,即中國科學院數學與系統科學研究院孫斌勇院士,他在2015年獲批 “杰青”,繼而在2019年當選中國科學院院士,成為該年度入選的最年輕院士。可以預見,隨著 “優青”項目不斷推進以及資助強度和資助規模的擴大,未來有望在高端科研領域產生越來越多的科技創新人才,為國家科技進步和經濟發展做出更大的貢獻。

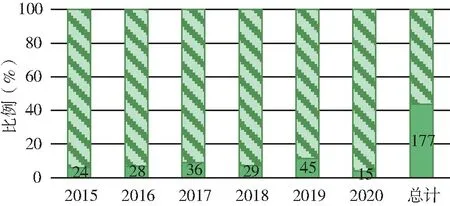

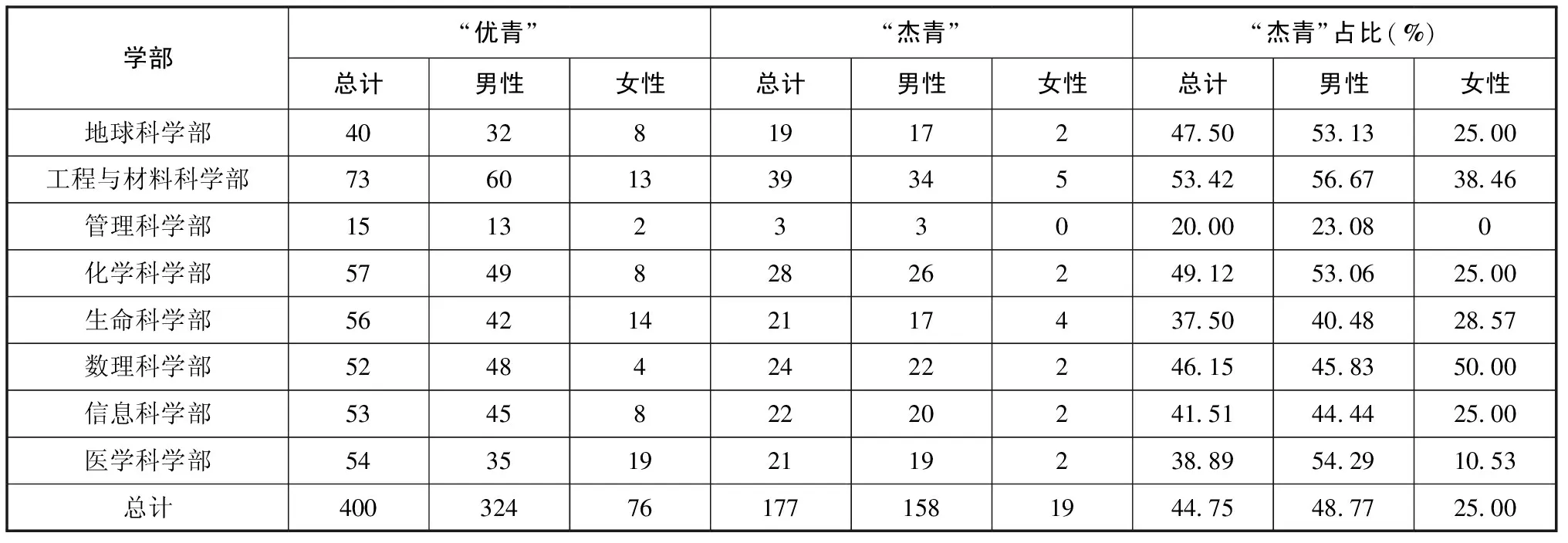

2012年 “優青”成長情況如圖3所示。可以看出,這177位 “優青”成長為 “杰青”平均需要5.51年,其中最短為3年,即在2015年時已有24人獲批 “杰青”,實現了 “優青”到 “杰青”的無縫連接;而在第7年的時候 (2019年)獲 “杰青”人數最多,達到45人,占總人數的11.25%,除了學術積累這一必要條件,這也與當年 “杰青”增選100人的政策不無關系。當選 “杰青”177人中男女比例為158:19,依舊體現了男性科研人員占主導。值得注意的是,男性 “優青”中有48.77%隨后入選了 “杰青”,而女性 “優青”僅有25.00%入選了 “杰青”,這一結果說明男性 “優青”入選 “杰青”的比例仍高于女性 “優青”,見表5。

圖3 “優青”歷年成長為 “杰青”的數量

從學部分布看,工程與材料科學部入選 “杰青”比例最高,超過半數,其次為化學科學部和地球科學部;而管理科學部僅有20.00%入選 “杰青”,比例最低,以往研究曾指出管理學 “杰青”的平均成長周期在所有學科領域中偏長,管理學領域 “大器晚成”現象較普遍[19],這說明管理學領域人才在成長為 “杰青”之前可能需要更長時間的科研積累。

表5 2012年 “優青”成長為 “杰青”的數量及占比情況

5 “優青”人才流動分析

5.1 流動基本情況

通過對2012年 “優青”流動情況進行統計分析,截至2020年9月,總計51人更換單位,占比12.75%,其中16人 (占流動總人數的31.37%)來自科研院所,且全部流向高校;3人去往海外高校,1人去往香港高校,而51人中僅有2人去往科研院所。相較之下,科研院所人才流失嚴重,這也反映出科研院所與高校相比或缺留住優秀人才的有效機制,在科研平臺、人員配備以及福利待遇等方面無法與高校媲美,因而在爭取高端人才的競爭中處于弱勢地位。從本次統計看, “優青”人才國際流動數量最少,體現出 “優青”在國際人才環流中比例較低,而跨省流動是 “優青”人才最主要的流動模式。以往文獻曾對 “杰青”流動情況進行了細致研究,如高陣雨等[20]揭示了1994—2005年 “杰青”流動率高達21.34%,Yue等[21]基于1997—2011年 “杰青”數據調研顯示超過40%的 “杰青”均擁有流動經歷 (永久更換單位+兼職)。對比之下, “優青”流動較 “杰青”明顯偏少,一定程度上說明人才流動多發生在更高層次上,而 “優青”這一相對年輕的群體正處于事業發展上升期,穩定的工作環境更有助于個人發展。

5.2 流動年度及年齡分布

對 “優青”流動年份進行調研,結果顯示,獲得 “優青”當年便出現1例 “出走”現象,而多數流動者是在獲得 “優青”第3~7年后開始流動,其中以第7年 (2018年)流動人數最多。這一學術雇傭關系的 “七年之癢”現象在以往針對 “杰青”和長江學者等高層次人才流動的研究中也曾有過揭示,并述及 “七年之癢”現象以及其日漸提前趨勢說明人才的流動頻率在加快[21]。 “優青”流動年齡分布結果顯示,有33人處于40—44歲年齡段,占總流動 “優青”的64.7%,其中以43歲 “優青”數量較多。40+歲的 “優青”累積的科研工作已經具備一定學術影響力,但仍處于事業上升期,此時如果有學術聲望更高的高校或研究機構拋來橄欖枝,而往往薪酬上也會隨之提升,綜合考慮流動對其職業發展、家庭經濟以及子女升學帶來的正面影響,可能導致這個年齡層的 “優青”流動意愿更為迫切。

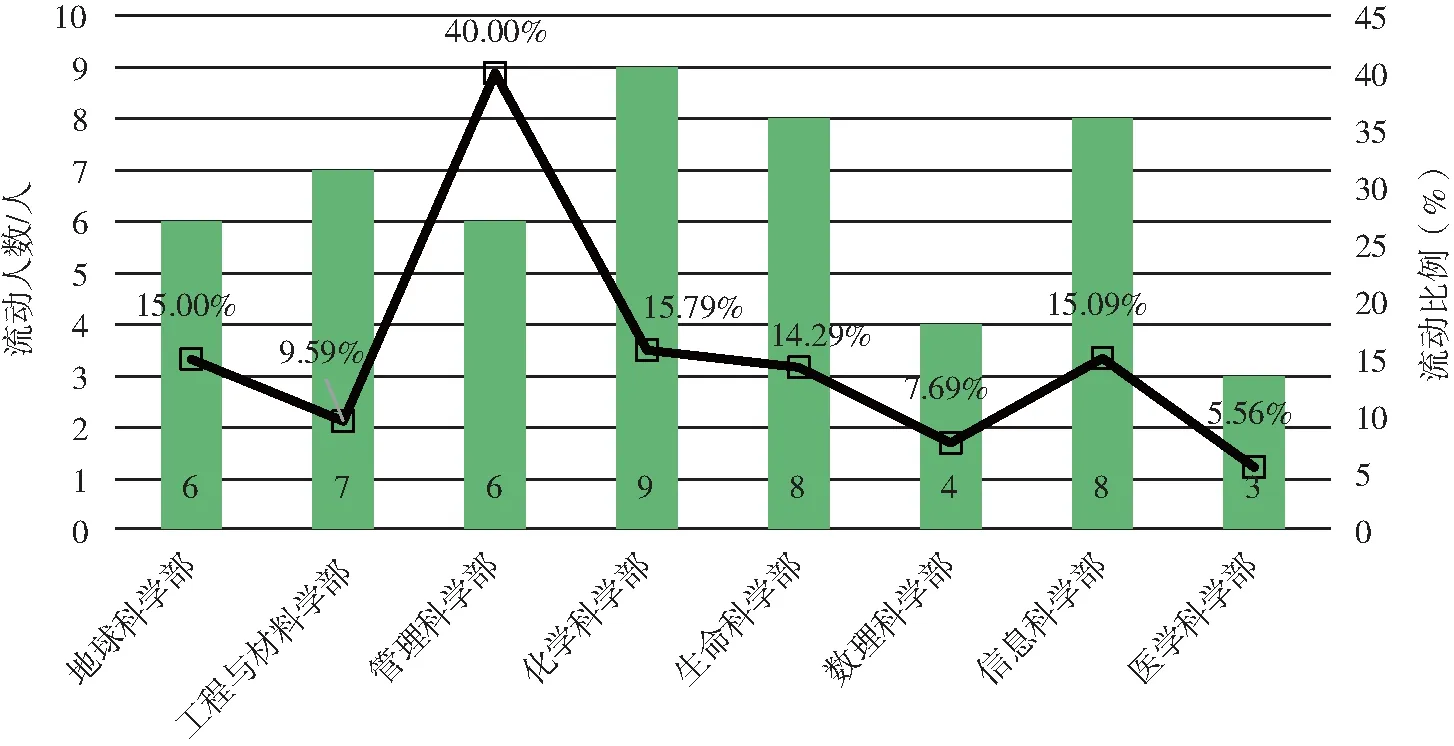

5.3 學部分布情況

各學部 “優青”流動數量及流動比例如圖4所示。從所屬研究領域看, “優青”流動人數最多的是化學科學部,總計9人,其次為生命科學部和信息科學部8人,而管理科學部雖然 “優青”總數最少,但流動6人,流動規模位居所有學部之首,流動比例達40%。地球科學部、化學科學部和生命科學部流動比例保持在15%左右,而醫學科學部學者最為穩定,流動比例僅為5.56%。

圖4 各學部 “優青”流動數量及比例

5.4 地域分布

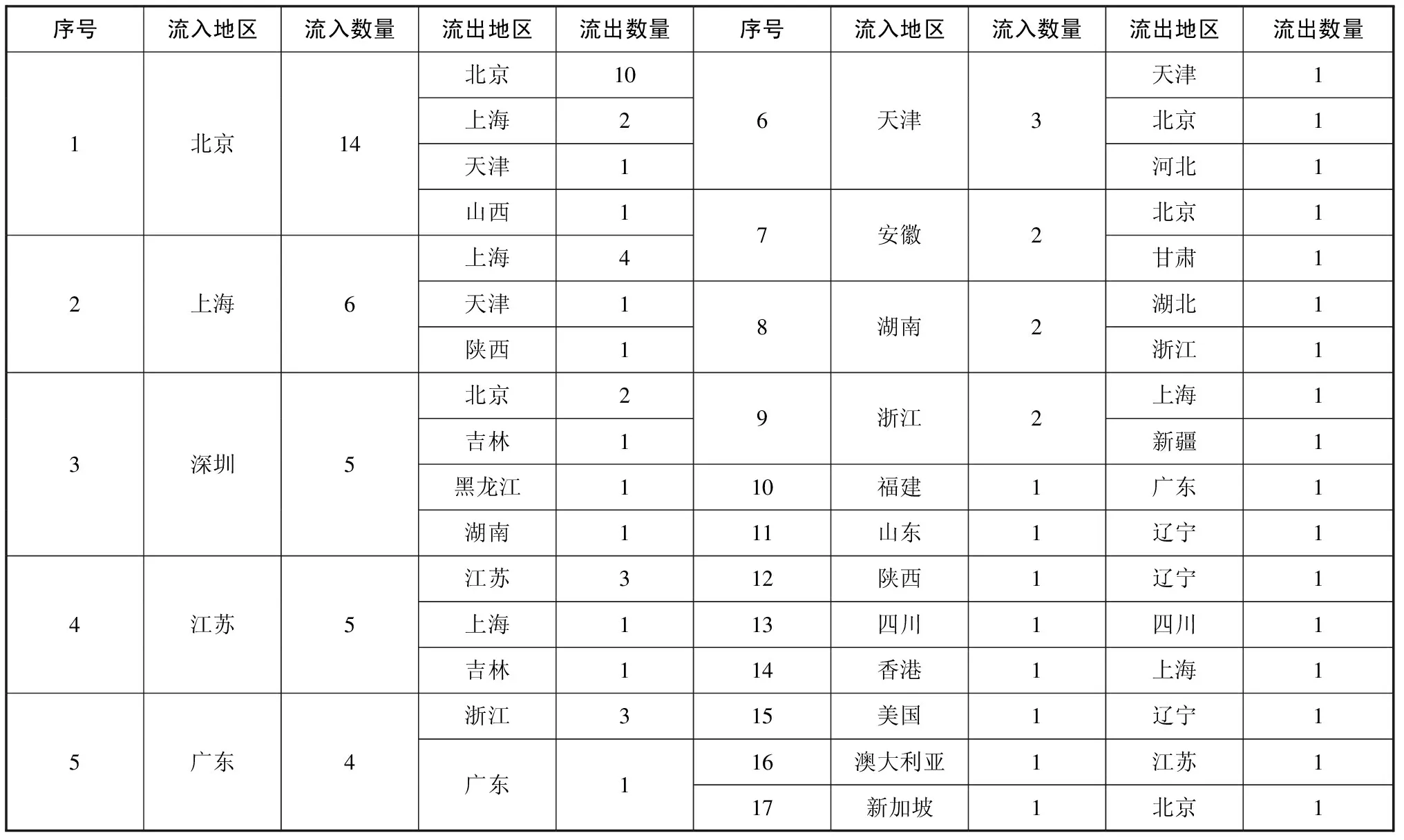

經濟發達的京津冀、江浙滬和粵港澳是 “優青”人才流入熱門地區,最集中的5個省市是北京、上海、深圳、江蘇和廣東。其中,北京、上海和江蘇大部分是轄屬內科研機構間人才流動,相較之下只有深圳是純粹人才凈流入,這與深圳政府極力推廣的高端人才招募政策有極大關系[23-25];而西部及東北部省份,如山西、陜西、新疆、吉林、黑龍江和吉林等,基本呈現出人才凈流失情況。上述結果顯示, “優青”流動群體總體趨于向經濟更發達和平臺更完善的東部發達省市靠攏,這一趨勢與以往文獻中揭示的長江學者以及 “杰青”等高層次科研人才的地理流動趨勢基本相符[19,22,26]。在高校間人才資源競爭日趨激烈的背景下, “優青”實際流動原因除了受經濟因素和職業發展因素主導外,可能還包含諸多方面,如以往相關研究揭示的福利、子女受教育、環境及鄉土情結等因素[21-22,27-28],結果見表6。

6 總結與討論

本文以2012年首批 “優青”獲得者為樣本數據,從申請及資助基本概況、科研產出、成長為 “杰青”情況以及人才流動等多方面進行梳理,對400位學者獲得 “優青”后學術軌跡開展了詳盡剖析,主要研究成果如下。

(1) “優青”項目在設立之初競爭就異常激烈,獲資助比例僅為11.15%,獲資助 “優青”平均年齡為35.6歲,青年學者平均需要5~10年時間才能達成 “優青”申請必需的學術積累,而 “優青”中也存在男女比例失衡現象。

表6 2012年 “優青”人才流動地域分布

(2)與對標科研群體相比, “優青”獲評者具有較強科研能力,而 “優青”基金也對他們的科研產出起到助推作用,體現在2012年之后 “優青”基金產出論文數大幅增加,但 “優青”基金似乎并未較大提升其科研影響力;雖然與男性 “優青”相比,女性有將近1~2年時間無法全身心地投入科研工作中,但本文統計結果仍顯示,2012年獲評的男性和女性 “優青”其科研產出尤其基金產出數量基本相當;多數 “優青”在獲資助后作為第一作者發表論文數量減少,而通信作者論文顯著增多,體現了 “優青”獲資助后在團隊合作中承擔角色發生轉變,從研究工作的執行者轉變為設計者與指導者,逐漸成長為科研團隊中的領導角色。

(3)截至2020年末,2012年 “優青”中已有177人獲得 “杰青”項目資助,占比44.75%,這一結果基本契合 “優青”設立之初的預想,在 “青年”與 “杰青”項目之間形成有效銜接;從學部分布看,工程與材料科學部 “優青”入選 “杰青”比例最高,由于管理科學部 “杰青”成才時間相對較長,目前入選比例最低。

(4)截至2020年9月,總計51位 “優青”更換了工作單位,占比12.75%,其中科研院所人才流失嚴重,共流失16人; “優青”人才國際流動數量為3人,比例較低,而跨省流動是 “優青”人才最主要的流動模式,經濟發達的京津冀、江浙滬和粵港澳是 “優青”人才流入熱門地區;獲 “優青”第7年為出走高峰期,體現了一種學術雇傭關系的 “七年之癢”現象,從年齡看, “優青”在43歲時流動數量最多。

“優青”基金設立的初衷是促進青年人才快速成長,助力青年人才脫穎而出,逐漸培養一批有望進入世界科技前沿的優秀學術骨干。至2020年,已經產生了9批總計4000余位 “優青”。近兩年,雖然科技部呼吁不要 “唯帽是論”,但從統計數據看 “優青”不但產出了可觀科研成果,也實現了與 “杰青”的有效銜接, “優青”已成為國家人才梯隊極其重要一環,在科技舞臺上發揮著越來越重要的影響力。而多數 “優青”還遠未到職業生涯巔峰時期,未來在良性引導和政策扶持下有望為科技強國建設貢獻更大的力量。因而,未來高校在人才引進工作時應注重結構調整,不僅要引進學術頂尖人才引領學科發展,更要注重挖掘有潛力的青年學者,以確保科研隊伍中各年齡層人才合理搭配,保持科研隊伍的創新性,推動高校科研高質量發展。同時,廣大學者和高校應充分利用 “優青”項目的有力支持,堅決杜絕過度頭銜化,努力在科技創新上實現新突破,真正為中國的科研事業添磚加瓦。

在 “優青”隊伍以及其他高科技人才梯隊中,女性在數量上處于明顯劣勢。而2012年 “優青”統計數據顯示,盡管囿于結婚及生育等家庭原因,但是女性 “優青”的科研能力并不遜于男性。促進女性在科技領域成長成才,是國家科技人才工作的一項重要任務。基金委雖然已在項目申請中放寬女性申請者的年齡,但在未來宏觀政策制定中,還應充分考慮女性由于生育所面臨的職業發展暫時中斷等困難,從政策及資助上加大對其扶持力度,為女性科研工作者帶來更加公平的競爭機會和更好的發展支持。高校和科研院所也應針對女性科研工作者自身特點,推出有力措施,讓女性有機會在更寬松友好的氛圍中取得更高的學術成就。而全社會也應逐步扭轉對高知女性的偏見,加大對女性科技人才貢獻的宣傳力度,在輿論環境上對女性寬容對待,將女性從傳統的家庭觀念和社會分工中松綁,為女性成長成才創造有利的社會環境。然而,女性科研人員自身也需要轉變觀念,不懼世俗目光,保持對科研本職工作的熱愛,突破自身瓶頸,找到適合自己的發展道路,在科研之路上砥礪前行。

本研究尚存在一些不足之處:首先,由于數據搜集整理及預處理花費人力及時間成本較大,難免有部分學者個人信息 (如職業流動以及論文數量等)無法精確、及時地體現;其次,部分學者還獲得別的國家級稱號,如長江學者等,但這類學者名單從公開渠道越來越難獲取,考慮到搜集的名單可能與實際獲得該稱號人數有較大出入,故本文暫未做討論;再者,本文僅探討了學者的SCI和SSCI期刊和綜述論文,未考慮已發表的其他語種或其他類型的科研成果,而實際上各學科領域論文類型大不相同,如計算機等有大量IEEE會議論文,而工程類有大量EI論文,目前還有越來越多的學者將其重要研究發現發表于中文期刊上,但上述成果本文均未納入探討范圍,未來研究應覆蓋更多的文獻類型,使得研究結果更具有普適性。此外,雖然 “優青”的科研產出與文中隨機選取的普通青年科研人員相較更多,但嚴謹來說并不能說明 “優青”基金在其科研產出發揮了絕對主導作用,因為 “優青”獲得者可能本身科研實力就比較強,即便當初沒有獲得 “優青”基金資助,其同期科研產出也很有可能會超過對標科研群體,因而未來在開展 “優青”/ “杰青”基金是否對科研產出起到絕對推動作用等相關研究時,應側重選取科研實力相差無幾、卻未獲得類似基金資助的優秀科研人員作為對標群體展開探討;最后,考慮到首屆 “優青”獲得者綜合實力相對較強,這與他們獲評 “杰青”的平均年齡更低是否有直接關系仍未可知,未來研究中將進一步統計歷年 “優青”成長數據,分析并總結歷年 “優青”成長為 “杰青”的具體年齡分布概況。