家庭功能與青少年網絡適應的關系:同伴關系和年齡的雙重調節作用

趙 航 計艾彤,2 金燦燦

(1 北京林業大學,北京 100083)

(2 昆明市第一中學,昆明 650031)

1 引言

中國互聯網絡信息中心發布的《2020年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》顯示,我國未成年網民規模持續增長,2020年未成年網民數量已達到1.83億,未成年人的互聯網普及率高達94.9%(中國互聯網絡信息中心, 2021),網絡已經逐漸成為青少年重要的學習、娛樂和社交環境。以往較多研究關注了網絡的負面效應,如網絡欺凌、網絡成癮等(Rey et al., 2020; Xin et al., 2021; Yu & Zhou, 2021)。實際上,青少年網絡使用的結果往往是積極與消極、多個角度并行的,只關注其中的一個方面有失偏頗,且網絡合理使用等積極方面在以往研究中較少涉及。對此有研究提出了網絡適應的概念,網絡適應是指個體與網絡環境交互的過程中達到與網絡環境的和諧與平衡,是個體在網絡環境中的社會適應過程(Jin et al., 2019)。網絡適應可以分為積極網絡適應和消極網絡適應,積極網絡適應主要表現在對網絡的合理使用;消極網絡適應則表現為網絡人際取向(如沉迷網絡社交等)、學業逃避(如利用網絡抄襲作業等)以及網絡問題行為(如通過網絡言語辱罵等)。積極的網絡適應可以幫助個體建立自我效能感等積極心理品質(宋耀武, 李宏利, 2013),促進個體自我建構,反哺心理健康和社會化(姜永志等, 2016),網絡適應不良、網絡成癮等則不利于青少年身心健康發展(Ciarrochi et al., 2016; Lam, 2014)。網絡適應從相對宏觀的角度將網絡作為一種新的社會環境,關注青少年在網絡環境中學習、生活和社交的狀態,用以評定青少年能否很好地平衡網絡環境這一新的社會環境與自身的關系,是青少年心理健康發展的重要方面。

在青少年適應和發展過程中,環境層面的家庭和同伴因素是影響個體的重要因素(張興旭等, 2019),其中家庭因素對個體的發展具有最持久和最直接的影響(孫蕾等, 2016)。家庭功能這一概念可以衡量家庭整體運行狀況(肖淇濱, 劉夢航, 2022),家庭的基本功能包括提供環境支持和物質保障,組織家庭成員完成家庭任務,解決突發事件等,在此過程中家庭成員解決問題等能力得到發展,家庭整體的親密度提高、凝聚力增強(Skinner et al., 2000),個體的適應能力不斷發展,能更好地適應網絡環境。在家庭功能良好的環境中,個體出現網絡適應不良行為的可能性較低(王博晨等, 2020),而家庭沖突是個體參與網絡攻擊的風險因素(Buelga et al., 2017)。實證研究發現良好的家庭功能可以正向預測社會適應(曾天德等, 2020),負向預測網絡成癮(Marzilli et al., 2020),網絡適應作為社會適應在網絡環境中的體現,可能會受到家庭功能的影響。由此提出假設1:家庭功能可以正向預測積極網絡適應,負向預測消極網絡適應。

隨著青少年社交網絡中同伴的地位逐步提升,同伴因素對個體的影響日益增強(臧寧等, 2022)。同伴關系是年齡或心理發展水平相當的個體在共同活動和協作過程中建立起的人際關系(周宗奎等, 2015), 群體社會化理論認為(Harris, 1995),同伴群體是個體社會交往中重要的人際環境。良好的同伴關系是個體成長發展中的重要保護性因素(應柳華, 楚瑤瑤, 2022),而人際需求的缺失會導致個體適應不良(Baumeister & Leary, 1995)。實證研究結果指出,同伴關系可以顯著負向預測個體的網絡成癮水平(任心宇, 2017; Zhou et al., 2017)。經歷同伴拒絕、同伴關系不良的青少年會體驗到更多的憤怒,進而增加其實施網絡欺負的可能性(褚曉偉等, 2020)。同時,家庭和同伴對個體的影響并非完全獨立,保護-保護模型認為,一種保護因素能夠增強另一種保護因素對積極結果的促進作用(金燦燦等, 2011)。交互作用模型中的增強模式指出,良好的親子和同伴關系交互作用能夠增強彼此對問題行為的積極影響(田菲菲, 田錄梅, 2014)。按照上述模型的觀點,良好的同伴關系作為保護性因素,能增強家庭功能對積極網絡適應的正向預測作用和對消極網絡適應的負向預測作用。良好的家庭功能有利于個體使用更好的行為方式維持自身與網絡環境之間的平衡,此時如果擁有良好的同伴關系,會進一步滿足個體人際需要,促進其合理使用網絡、形成積極的網絡適應,降低網絡成癮等消極適應行為的出現概率。以往實證研究也發現,同伴關系是家庭因素與青少年手機依賴關系中的重要調節因素(江伊茹等, 2021),同伴關系水平高的個體,其親子關系對手機依賴的負向預測作用更強。因此,同伴關系可能會調節家庭功能與積極、消極網絡適應的關系。綜上,提出假設2:同伴關系在家庭功能正向預測積極網絡適應和負向預測消極網絡適應中起調節作用,同伴關系可以促進家庭功能對積極網絡適應的正向預測作用,促進家庭功能對消極網絡適應的負向預測作用。

在青少年的成長過程中,家庭功能和同伴關系對青少年網絡適應的重要程度可能會發生變化。青春期階段,個體的生理和心理飛速發展,獨立意識、自我意識不斷增強,對家長的依賴逐漸降低,渴望脫離家庭約束和父母管教,人際關系重心逐漸從家庭關系、親子關系轉變為同伴關系(Furman & Buhrmester, 1992)。進入青春期后,個體越來越容易受到同伴因素的影響,其作用甚至會超過家庭因素(葉子, 龐麗娟, 1999)。同時,隨著年齡的增長,個體在學校的學習時間更長,與同伴交往的時間和機會更多,青少年的同伴關系會越來越穩定(沃建中等, 2001),同伴關系的作用逐漸凸顯。實證研究結果也證實,在青春期階段,同伴關系對青少年社會適應的重要作用逐漸超過了家庭(Laible et al., 2000)。由此提出假設3:年齡能調節同伴關系在家庭功能對網絡適應預測中的作用。具體來說,隨著年齡增長,同伴關系在家庭功能正向預測積極網絡適應和負向預測消極網絡適應中的促進作用越來越顯著。

綜上所述,本研究在以往研究的基礎上,綜合考慮家庭功能、同伴關系與積極、消極網絡適應的關系隨年齡增長的變化情況,探討青少年網絡適應的保護性因素,以期幫助教育者全面、系統地認識青少年的網絡適應,幫助青少年從網絡中獲益,為不良網絡行為的預防和干預提供參考。

2 研究方法

2.1 研究對象

采用整群抽樣的方法,在北京市的三所中學發放1390份問卷,經篩選后得到有效問卷1285份,有效回收率為92.45%。其中男生704人,占54.79%,女生581人,占45.21%;初中學段785人,占61.09%,高中學段 500人,占38.91%;年齡范圍為13~18歲,平均年齡為15.27±1.73歲。

2.2 研究工具

2.2.1 總體家庭功能問卷

采用鄒泓等人(2010)修訂的家庭功能評定量表中的總體家庭功能問卷,共六個項目,包括“家人能相互表達自己的感受”等,采用從1“完全不符合”到5“完全符合”的5點計分,平均分的得分越高,總體家庭功能越好。在本研究中,問卷的Cronbach’sα系數0.93。

2.2.2 同伴關系問卷

采用張亞莉(2008)修訂的同伴關系問卷,包含歡迎性、排斥性、孤獨性三個維度,共16個項目,包括“我與別的同學相處很好”等,采用 1“完全符合”到 4“完全不符合”的4點計分,經反向計分后,各維度平均得分總和的平均分越高,同伴關系越好。在本研究中,問卷的Cronbach’sα系數為0.93。

2.2.3 青少年網絡適應量表

采用計艾彤(2018)編制的青少年網絡適應量表。量表包括網絡合理使用、網絡人際取向、學業逃避和網絡問題行為四個維度,包括“我在網上的交流和表達很理性”等,采用從1“完全不符合”到5“完全符合”的5點計分。積極網絡適應為網絡合理使用維度,共四個項目,該維度的平均得分越高,個體的積極網絡適應水平越高。消極網絡適應包括網絡人際取向、學業逃避、網絡問題行為三個維度,共13個項目,各維度平均得分總和的平均分越高,個體消極網絡適應水平越高。在本研究中,積極網絡適應的Cronbach’sα系數0.64,消極網絡適應的Cronbach’sα系數0.83。

2.2.4 每周網絡使用時長

網絡使用的時長與青少年的積極、消極網絡適應關系密切。在問卷中對每周上網頻次與每次上網時長進行測量,使用兩個指標的乘積表示青少年每周的網絡使用時長,并在后續分析中作為控制變量進行控制。

2.2.5 自編人口學調查問卷

問卷內容包括:性別、年齡、學段、父母職業、父母受教育程度、家庭人均月收入。參照金燦燦(2013)的方式,將父母職業、父母受教育程度及家庭人均月收入分別賦值,均為1~3計分,家庭社會經濟地位指數由父母職業、父母受教育程度選取雙方中的最大值與家庭人均月收入相加得到,取值范圍為3~9。

2.3 統計分析

采用SPSS 26.0進行共同方法偏差檢驗、描述統計和相關分析,采用SPSS宏程序Process插件進行調節效應檢驗。

3 結果

3.1 共同方法偏差檢驗

采用Harman單因素檢驗排除因問卷法導致的共同方法偏差。結果表明,未經旋轉得到七個特征根大于1的因子,第一個因子所解釋的變異量為27.71%,小于40%的臨界標準,表明不存在明顯的共同方法偏差。

3.2 各變量間的相關分析

對家庭功能、同伴關系、積極網絡適應、消極網絡適應以及人口學變量進行皮爾遜相關分析,結果如表1所示。家庭功能、同伴關系與積極網絡適應呈顯著正相關,與消極網絡適應呈顯著負相關,表明個體的家庭功能越好、同伴關系越好,其積極網絡適應得分越高,消極網絡適應得分越低。年齡與積極網絡適應呈顯著負相關,與消極網絡適應呈顯著正相關。性別、每周網絡使用時長與積極網絡適應呈顯著負相關,學段與積極網絡適應呈顯著正相關。學段、社會經濟地位與消極網絡適應呈顯著負相關,每周網絡使用時長與消極網絡適應呈顯著正相關,在后續數據分析中給予控制。

表1 各變量間的相關分析(N=1285)

3.3 家庭功能與網絡適應的關系:同伴關系的調節作用

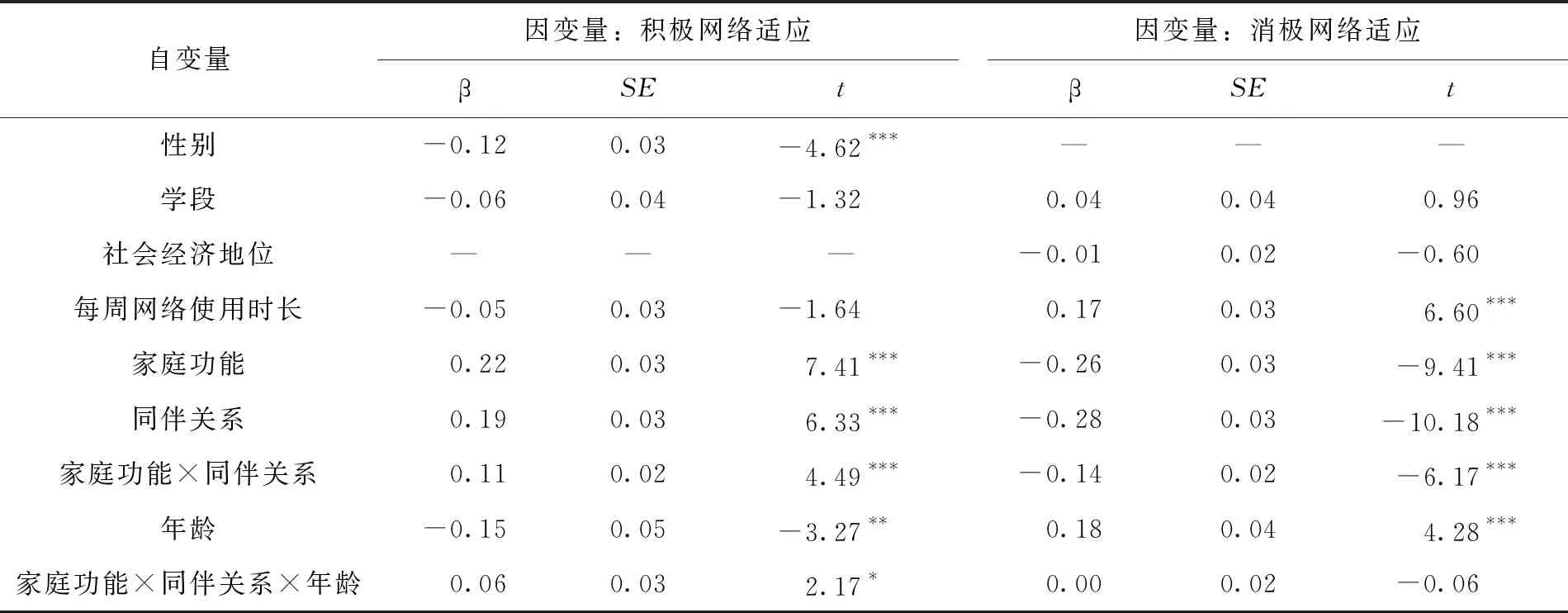

將所有變量標準化后,以家庭功能為自變量,積極、消極網絡適應為因變量,對與積極、消極網絡適應相關的人口學變量進行控制,檢驗同伴關系的調節作用,結果如表2所示。各變量對積極、消極網絡適應預測的整體回歸方程均顯著(積極網絡適應:F=30.06,p<0.001,R2=0.12;消極網絡適應:F=74.34,p<0.001,R2=0.26)。家庭功能、同伴關系以及二者交互項能夠顯著正向預測青少年的積極網絡適應,顯著負向預測青少年的消極網絡適應,驗證了假設1和假設2。使用Johnson-Neyman法進行簡單斜率檢驗,結果如圖1和圖2所示。對于積極網絡適應,當同伴關系的標準分小于-3.54時,家庭功能可以顯著負向預測積極網絡適應;當同伴關系的標準分在-3.54到-1.27之間時,家庭功能對積極網絡適應的預測作用不顯著;當同伴關系的標準分大于-1.27時,家庭功能可以顯著正向預測積極網絡適應。對于消極網絡適應,當同伴關系的標準分小于-2.77時,家庭功能可以顯著正向預測消極網絡適應;當同伴關系的標準分在-2.77到-1.34之間時,家庭功能對消極網絡適應的預測作用不顯著;當同伴關系的標準分大于-1.34時,家庭功能可以顯著負向預測消極網絡適應。說明同伴關系可以促進家庭功能正向預測青少年積極網絡適應、負向預測消極網絡適應。同時值得注意的是,較差的同伴關系會阻礙家庭功能對積極網絡適應的正向預測作用(同伴關系的標準分在-3.54到-1.27之間)和對消極網絡適應的負向預測作用(同伴關系的標準分在-2.77到-1.34之間)。當同伴關系的標準分小于-3.54時,家庭功能對積極網絡適應的預測方向發生了逆轉,家庭功能顯著負向預測個體的積極網絡適應。當同伴關系的標準分小于-2.77時,家庭功能對消極網絡適應的預測方向發生了逆轉,家庭功能顯著正向預測個體的消極網絡適應。

表2 同伴關系在家庭功能對網絡適應預測中的調節作用

3.4 年齡的調節作用

在同伴關系調節作用的基礎上,進一步探討年齡的調節作用,結果見表3。結果顯示,各變量對積極、消極網絡適應預測的整體回歸方程均顯著(積極網絡適應:F=19.58,p<0.001,R2=0.13;消極網絡適應:F=47.27,p<0.001,R2=0.27)。年齡能調節家庭功能對積極網絡適應的正向預測中同伴關系的調節作用,但不能調節家庭功能對消極網絡適應的負向預測中同伴關系的調節作用。使用Johnson-Neyman技術進一步分析年齡的調節作用趨勢,結果如圖3所示。當年齡的標準分小于等于-0.80時,同伴關系在家庭功能對積極網絡適應預測中的調節作用不顯著;當年齡的標準分大于-0.80時,同伴關系在家庭功能對積極網絡適應的正向預測中的促進作用顯著。說明隨著年齡的增長,同伴關系對家庭功能正向預測積極網絡適應的促進作用愈發顯著,部分驗證了假設3。

表3 年齡的調節作用

4 討論

本研究考察了青少年積極、消極網絡適應的保護性因素。結果表明,家庭功能可以正向預測青少年積極網絡適應,負向預測青少年消極網絡適應。個體的同伴關系越好,家庭功能對積極網絡適應的正向預測作用越大,對消極網絡適應的負向預測作用越大。年齡越大,青少年同伴關系對家庭功能正向預測積極網絡適應的促進作用越顯著。

4.1 網絡適應與家庭功能、同伴關系、年齡的關系

家庭功能與積極網絡適應呈顯著正相關,與消極網絡適應呈顯著負相關,與以往的研究結果一致(孫洪禮等, 2022)。在家庭功能良好的環境中,個體與家庭成員共同完成家庭任務,形成良好的適應能力(Shek, 2002),在處于網絡環境時,也會有更好的行為方式適應網絡環境。

同伴關系與積極網絡適應呈顯著正相關,與消極網絡適應呈顯著負相關,與以往研究結果一致(梁曉燕, 劉曉飛, 2017)。青少年階段,良好的同伴關系可以滿足個體的情感溫暖和交往需要,個體的適應狀況會更好(Coplan et al., 2017)。先前的研究也發現,人際關系能夠通過社交焦慮的中介作用負向預測網絡成癮(Liu & Kuo, 2007),良好的同伴關系能預防青少年出現問題性網絡使用(Liu et al., 2021),這些都印證了同伴關系對網絡適應的積極作用。

年齡與積極網絡適應呈顯著負相關,與消極網絡適應呈顯著正相關,與以往研究結果一致(段佳麗等, 2013)。青少年階段,個體的自我意識不斷增強,情緒變化的幅度較大。隨著年齡的增長,青少年渴望接觸新鮮事物(孟強, 2021),網絡使用的時間更長,有更多機會接觸到網絡環境中的不良信息,習得消極的網絡使用行為方式,在網絡環境中更容易出現消極而非積極的網絡適應行為(紀秋發, 2007)。同時,青少年情緒波動性較強,學業任務和升學壓力隨年齡增長逐漸繁重,但由于他們渴望獨立,不想依賴父母長輩,為了逃避現實生活中的壓力、發泄情緒,更容易選擇網絡作為釋放壓力的出口,出現沉迷網絡游戲、網絡人際關系等消極適應行為(Gao et al., 2019),也更易利用網絡快速完成學業任務,將網絡作為學業逃避的渠道。

4.2 同伴關系、年齡在家庭功能與網絡適應關系間的調節效應

在考察家庭功能、同伴關系、年齡與網絡適應關系的作用機制時發現,同伴關系促進家庭功能正向預測積極網絡適應,負向預測消極網絡適應。隨著年齡增長,同伴關系與家庭功能的交互項對積極網絡適應的正向預測作用越來越顯著。

家庭功能可以正向預測青少年的積極網絡適應,負向預測消極網絡適應。同伴關系能夠促進家庭功能對網絡適應的積極作用,良好的家庭功能和同伴關系是青少年網絡適應的保護性因素。在家庭功能良好、家庭氛圍溫暖和諧的環境中,青少年與父母共同完成家庭任務的過程能夠鍛煉和發展自身的表達、 解決問題和適應能力(Skinner et al., 2000),使其在網絡環境中積極探索,有效識別和篩選不良信息,理性表達,形成積極網絡適應。同時,家庭功能良好的環境中,家庭成員之間能夠互相關心,建立良好的親子關系,青少年的情感溫暖、人際交往等基本需求得到滿足(楊青, 羅潔如, 2016),因此不需要在網絡環境中尋求人際需求的滿足,降低了消極網絡適應行為出現的概率。同伴關系則可以將家庭功能的積極作用擴大化,符合青少年社會適應的保護-保護模型的觀點(金燦燦等, 2011),即隨著同伴關系水平提高,家庭功能對積極網絡適應的正向預測作用和對消極網絡適應的負向預測作用均增大。良好家庭功能可以使青少年遵守網絡使用規范,在網絡環境中獲益。這時如果有良好的同伴關系為青少年提供社會支持,可以幫助其進一步緩解壓力事件、負面情緒對自身的消極影響,提供情感宣泄的渠道(王凱, 張野, 2020),促使其在網絡環境中理智地交流表達,正確合理地使用網絡,形成積極網絡適應。 對于消極網絡適應, 良好的家庭功能會減少消極網絡適應行為的出現,此時若在現實環境中擁有良好的同伴關系, 個體出現不適應行為的可能性更小(Healy & Sanders, 2018)。現實生活中的同伴可以滿足青少年的社交需要,使其正確地面對網絡朋友,進一步降低他們沉迷網絡人際關系的概率,減少網絡成癮等消極網絡適應行為。需要注意,不良同伴關系是網絡適應的危險性因素,較差的同伴關系會阻礙甚至逆轉家庭功能的積極作用,這證實了同伴關系對青少年的重要性。同伴關系極差時,家庭功能負向預測積極網絡適應、正向預測消極網絡適應,其原因可能是,若同伴關系極差的同時家庭功能不良,青少年可能會選擇在網絡環境中通過積極合理的表達尋求社會支持,減少在網絡中的爭吵或言語攻擊等消極行為,這時不良的家庭功能反而促進了青少年的積極網絡適應,抑制了青少年的消極網絡適應。

對于不同年齡的個體,同伴關系的調節作用不同。研究結果發現,當年齡的標準分小于等于-0.80(年齡小于等于13.88歲)時,同伴關系在家庭功能對積極網絡適應預測中的調節作用不顯著;當年齡的標準分大于-0.80(年齡大于13.88歲),隨著年齡增長,同伴關系與家庭功能的交互項對積極網絡適應的正向預測作用越來越強。研究結果驗證了家庭和同伴因素的交互作用對個體的影響會隨年齡發生變化這一觀點(彭順等, 2019; 田菲菲, 田錄梅, 2014)。年齡小于14歲的青少年剛剛進入中學,需要適應新的學校和人際關系(張豪等, 2021),其同伴關系尚未建立穩固。相較于同伴,他們更加依賴家庭,良好家庭功能可以為其提供充足的環境支持和物質保障,促使其形成積極的網絡適應。隨著年齡的增長和對新環境的逐漸適應,同伴關系對于青少年愈發重要(葉子, 龐麗娟, 1999),良好的同伴關系作為保護性因素可以增強家庭功能對積極網絡適應的促進作用(應柳華, 楚瑤瑤, 2022),家庭功能和同伴關系二者共同促使個體遵守網絡使用規范和理性交流表達。對于消極網絡適應來說,同伴關系和家庭功能在不同年齡下的作用同樣重要,原因可能是隨著年齡增長,個體逐漸渴望脫離家庭管控,但為了防止青少年出現消極網絡適應情況,家長通常對個體的消極適應行為仍然保持敏感和關注,對消極網絡使用行為的監督和管理持續存在。以往的研究結果也顯示,在大學階段,家庭功能仍可以負向預測個體的網絡欺凌態度(孫洪禮等, 2022)。因此,雖然同伴關系隨著青少年年齡的增長愈發重要,但家長的持續關注使得家庭功能依然能夠負向預測青少年的消極網絡適應,年齡在同伴關系調節家庭功能對消極網絡適應的負向預測中未起到調節作用。

4.3 教育啟示與研究展望

本研究的結果提示良好的家庭功能、同伴關系是青少年網絡適應的保護因素,且隨著年齡增長,二者對青少年積極、消極網絡適應的重要程度不同。同伴關系對家庭功能負向預測消極網絡適應的促進作用具有跨年齡的一致性,在減少青少年消極網絡適應方面,無論青少年年齡大小,都應該重視家庭功能和同伴關系的作用,培養良好的同伴關系可以將家庭功能對消極網絡適應的抑制作用進一步擴大。而對于個體的積極網絡適應,不同年齡應該側重于不同方面。在年齡較小時應該更加關注良好家庭功能對于積極網絡適應的促進作用。數據顯示,24.7%的家長認為自己對互聯網存在依賴心理(中國互聯網絡信息中心, 2021),從家庭角度來說,家長要關注家庭功能的良好運轉,以身作則,減少低頭行為,注重親子溝通和伴侶關系(肖淇濱, 劉夢航, 2022),提升家庭親密度,為青少年提供和諧融洽的家庭氛圍。同時,要與青少年經常溝通、交流對于網絡使用的態度和合理使用網絡的方法,正確引導、監督和管理青少年的網絡使用行為,提升其網絡技能素養,促使其形成積極網絡適應。隨著年齡的增長,同伴關系對于青少年成長發展愈發重要,因此應該更加重視同伴關系的作用。學校可以定期積極開展校園活動和團體輔導,為青少年提供社交機會。通過社會認知訓練、社交技能訓練(楊晶等, 2015)等方式鍛煉青少年的社會交往、沖突解決和情緒調節等能力,促進青少年建立和維持良好的同伴關系。從家庭和同伴兩個對青少年有重要影響的人際關系出發,家校合力,共同促進青少年形成積極網絡適應,充分發揮網絡對青少年的積極作用,減少消極網絡適應的形成,降低網絡的負面影響,幫助青少年從網絡環境中獲益。

本研究也存在不足,需要在未來研究中進一步完善。一是采用橫斷研究設計,難以在嚴格意義上解釋變量間的因果關系,未來可以結合實驗或追蹤研究進一步驗證變量間的作用機制。二是研究中數據的收集均采用自我報告的問卷調查法,可能存在社會贊許效應,未來可以從教師、家長等角度收集數據,或結合不同的研究方法收集數據,減少社會贊許效應對研究結果造成的影響。

本研究證實家庭功能、同伴關系、年齡的增長與青少年的網絡適應關系密切,未來可以從家庭環境、社會環境和個體因素的其他方面進一步探索網絡適應的危險性因素和保護性因素。同時,不同人群網絡適應的內涵和影響因素可能也有所不同,如大學生的網絡適應可能還包括網絡利他行為(方臻等, 2019)等;成年人可能需要更多考慮網絡、家庭和工作之間的協調問題;對于老年群體,新技術運用障礙等可能會影響其網絡適應(丁志宏, 張現苓, 2021)。未來研究可以將網絡適應拓展到其他年齡群體中進行探討和比較研究。

5 結論

(1)家庭功能、同伴關系與積極網絡適應呈顯著正相關,與消極網絡適應呈顯著負相關;年齡與積極網絡適應呈顯著負相關,與消極網絡適應呈顯著正相關。

(2)同伴關系在家庭功能與積極、消極網絡適應的關系間起調節作用。同伴關系越好,家庭功能對積極網絡適應的正向預測作用越大,對消極網絡適應的負向預測作用越大。

(3)年齡能夠調節同伴關系在家庭功能正向預測積極網絡適應中的調節作用,但不能對消極網絡適應起到同樣的作用。具體來說,隨著年齡增長,青少年同伴關系對家庭功能正向預測積極網絡適應的促進作用愈發顯著。