食品安全風險誘因及綠色發展推進路徑

——以酸湯子為例

王婷婷,劉增然

(河北經貿大學 生物科學與工程學院,河北石家莊 050061)

在傳統食品中,傳統發酵食品因營養豐富、風味獨特而受到人們喜愛和長期食用。然而,食品安全問題不斷顯現,尤其是家庭作坊加工的傳統食品。例如,2018年10月,廣東省東莞市家庭因食用變質河粉致3起米酵菌酸中毒事件,造成1人死亡,3人重癥;2020年7月,多位顧客在廣東省某腸粉店食用河粉后,先后出現疑似食物中毒的癥狀,最終診斷為米酵菌酸中毒等。食品安全關乎所有人的身體健康和生命安全,關乎我國未來發展,也是我國建立食品安全現代化治理體系,全面建設社會主義現代化國家的重大任務。在《中華人民共和國食品安全法》實施,國家食品安全監管越來越嚴格的情況下,食品安全問題依然不斷發生。因此,引起食品安全風險的因素及消除食品安全風險的措施都是需要多角度深入探討的問題。

1 “酸湯子”中毒事件分析

2020年10月5日,黑龍江雞西縣某居民及親屬在家中聚餐,食用自制“酸湯子”引發食物中毒,造成9人全部死亡[1]。事件一出引起了社會各界人士的廣泛關注,食品質量與安全也成為人們再次討論的話題。

酸湯子,是經過玉米自然發酵后做成的一種粗面條,是流行于遼寧東部、吉林東南部及黑龍江東部的特色小吃[2]。它是用玉米等谷物加水浸泡,然后發酵做成的玉米發酵面條。一般是將玉米篩選洗凈,用冷水浸泡,放置陰涼處數十日,使其自然發酵;待發酵后,將其撈出洗凈,用布口袋控水,低溫放置,防止其腐敗變質。

據報道,在玉米面中檢出高濃度米酵菌酸,同時在患者胃液中也有檢出,此次中毒事件初步定性為由椰毒假單胞菌污染產生米酵菌酸引起的食物中毒。而米酵菌酸由于其耐熱性極強,目前對米酵菌酸尚無特效解毒藥物,一旦中毒,病死率高達40%~100%[3]。“酸湯子”是一種發酵玉米制品,在玉米發酵過程中,如果殺菌不徹底,就很容易被雜菌污染,尤其是黃曲霉、椰毒假單胞菌,其中椰毒假單胞菌是最危險的致病菌之一[4]。為防止食品在生產、加工、運輸、貯藏和銷售等各個環節被有害物質污染,就需要對玉米的發酵條件和環境進行控制,確保食品安全。原材料是食品生產過程的開始環節,也是關鍵環節,是食品安全的根本。要想確保食品從農田到餐桌的安全,首先就要確保原材料選取的安全。其次,在儲存過程中,存放環境和方式不當也會引起雜菌污染,引發食物中毒。對于玉米等一系列發酵食品,儲存方式和環境同樣至關重要[5]。

通過對“酸湯子”中毒事件分析,可以看出我國傳統食品在發展中存在很多問題。在當前形勢下,保障人們的飲食安全及提升傳統食品質量安全已然成為我國急需解決的問題。

2 傳統食品在發展過程中安全問題誘因分析

2.1 傳統食品加工指標憑經驗無量化

與現代食品不同,傳統食品由于其特殊性,加工工藝保守和不可控,這使得傳統食品原料的作用不明確,檢測內容不清楚,對于可能存在的潛在威脅或功效不明確的原料不能通過預測和檢測來避免,這在傳統食品領域尤為明顯。雖然逐漸有大型企業加入傳統發酵食品的生產中,但在整體規模上仍屬于傳統的家庭小作坊式生產,在生產技術和質量安全上仍難以得到保障。

2.2 傳統食品加工技術落后

中國傳統食品的工業化程度低,加工方式落后,受到地域方面的限制,傳統食品加工規模小,一直是傳統家庭小作坊、小店鋪和小工廠的形式,達不到工業化生產的規模,生產出來的產品達不到質量要求,同時傳統食品遠遠不能滿足人們的需求。傳統食品生產過程中有害物質的安全控制等加工工藝方面的研究,以及傳統食品行業的生產工藝、成品包裝與檢測等很多方面都沒有十分嚴格的規范,距離工業化、規模化、規范化還很遠[6]。

2.3 操作者及消費者食品安全認知不夠

類似的變質食物中毒事件時有發生,無論是消費者還是生產加工者都存在缺乏食品安全認識、對食品安全問題關注度低以及自我保護意識低下等問題。某些消費者對一些無質量保障的商品抱有僥幸心理,在這種消費心理下,為那些不法商販打開了銷路[7]。另外,食品安全知識及法律觀念的匱乏,導致消費者缺乏食品安全方面的維權意識,從而間接壯大了食品企業違反食品安全法規的膽量。同時,一些媒體的片面性、夸大性報道也誤導著消費者。

2.4 政府部門監管不力

當前,傳統食品安全風險隱患較多,食品安全事故頻發,政府部門在傳統食品安全監管、政策實施、法律法規制定等方面,還存在著一些問題。①食品監管存在職能不清、責任不明等問題。②各級食品監管部門存在技術落后、人員不足、檢測能力較低以及各級政府之間的聯動較少、信息共享不及時等問題。③傳統食品安全法規以及相關法規還不健全,對食品安全違法行為的懲處力度仍需加強,一些地方的食品生產加工小作坊、食品攤販的管理辦法尚未制定,傳統食品安全標準體系也尚未完全形成。④食品安全的宣傳教育有待加強,一些食品生產者法制觀念和責任意識淡薄,同時公眾的食品安全意識和食品安全基礎知識水平仍需提高,食品安全科普宣傳力度亟待加大[8]。

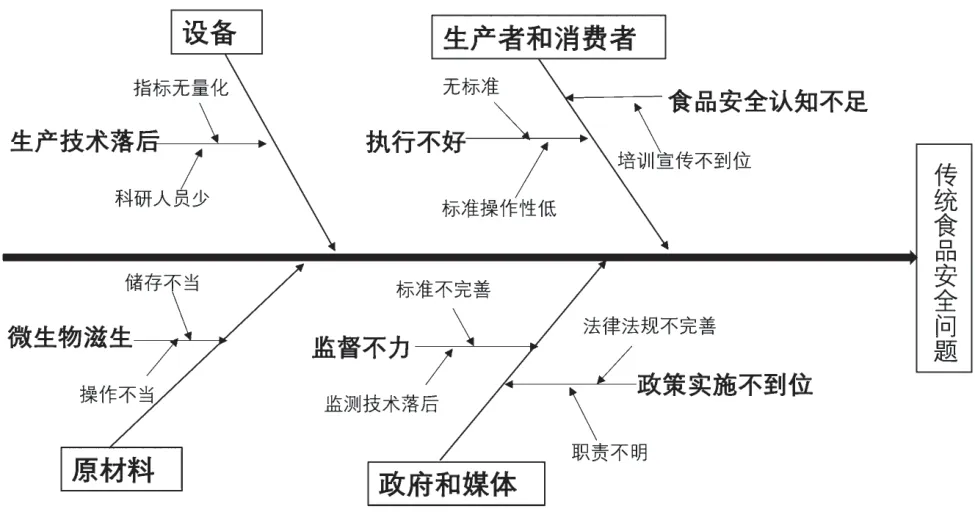

綜上所述,歸結傳統食品發展過程中存在問題的主要原因如圖1所示。

圖1 傳統食品安全存在問題的原因

3 促進傳統食品安全和綠色發展的路徑及對策

3.1 健全傳統食品生產標準規范制度

食品安全問題不僅關系到人們的生活質量,更加關系到人們的生命安全。對于傳統食品而言,由于成分不確定性、生產的不可控性以及在衛生和產品質量方面的不確定性,更加應該制定一個可以量化的指標,建立從原材料的選取→加工→儲藏→銷售→使用的統一安全管理體系,從而降低傳統食品在生產過程中所存在的風險。

3.2 提高傳統食品的生產技術

科技是食品安全的重要支撐要素之一。傳統食品受到地域限制比較嚴重,實現工業化比較困難,一般是作坊式生產,食品質量和衛生難以保障,所以我國應加大技術的引進,實現我國傳統食品加工過程的智能化、信息化、自動化。通過創新驅動中國傳統食品現代化,利用現代科學技術探索中國傳統食品的基礎科學問題和改造傳統食品產業,多學科交叉推動食品領域的技術創新,為傳統食品的現代化保駕護航。

3.3 強化公眾的食品安全意識

在消費者權益保護方面,引導消費者主動維權,積極參與到維護和監督食品安全行動上來,引導社會公眾和企業主動踐行“知行合一”,共同守住食品安全底線[9]。在生產加工方面,提高食品生產者的衛生安全意識,加強對生產過程中環境的控制,是預防食品安全問題發生的最主要手段。

3.4 提高政府部門的監管力度

政府部門應該加大監管力度,明確各級政府的監管職責,加快制定傳統食品生產制作的地方性法規;完善傳統食品生產標準和相關的制度措施;加強對傳統食品的質量安全風險監測;加大食品安全監管領域科研攻關力度;借鑒國際先進技術和經驗,積極推廣應用先進適用的技術和方法[10]。

4 結語

傳統食品作為中華瑰寶,具有豐富獨特的文化內涵和良好的風味性、營養性、健康性和安全性。研究結果證明,傳統食品生產加工技術落后,相關產品標準缺乏、生產規范滯后,公眾對傳統食品安全認知不足、安全意識不夠。因此,為確保傳統食品綠色發展和滿足市場需求,需要通過政府、生產者、媒體、教育和科研機構、消費者等有關各方密切配合、相互協作,采取多方面、多角度、多層次相互配套的措施,解決傳統食品質量安全問題,提高公眾對傳統食品安全的認知程度,建立和完善食品安全控制體系,確保傳統食品綠色發展。