國家地表水環境質量評價、分析與表征系統初步構建

嵇曉燕,楊 凱,李文攀,孫宗光,李亞男,胡小燕

中國環境監測總站,國家環境保護環境監測質量控制重點實驗室,北京 100012

自2017年國家地表水環境質量監測事權上收至今,地表水環境質量監測網已經初步實現了水質自動監測與采測分離手工監測相結合的監測模式[1]。同時,國家地表水環境質量監測網在經歷了多輪的優化調整完善后,從2021年起增加到3 646個國控斷面,斷面數量是最初國家網的10多倍[2]。在此監測網絡和監測模式下,國家地表水環境質量監測網每個月產生數百萬計的監測數據。如何科學傳輸、融合、處理、挖掘、分析這些海量的監測數據,及時滿足監測業務需求[3],為環境管理提供支撐,是亟待解決的問題。為此,急需建立國家地表水環境質量評價、分析與表征系統,對地表水環境質量監測數據進行快速靈活的評價、統計和分析,進一步滿足“十四五”國家地表水環境質量監測業務需求,為國家水生態環境管理提供高效、科學、有力的技術支撐。本文主要介紹了國家地表水環境質量評價、分析與表征系統的構建目標、構建內容、實現功能以及技術創新點,可為同類系統的構建提供參考。

1 系統構建目標

基于水質傳感、網絡通信、商務智能、地理信息、三維空間展示等技術,集成多種類、多格式、多標準的多元監測數據,構建可實現對數據的融合、共享、評價、考核、排名、統計與分析,并生成豐富的報告報表和專題圖等功能的國家地表水環境質量評價、分析與表征系統。該系統能夠融合國家地表水采測分離手工監測數據、自動監測數據以及相關專項監測數據,形成統一的國家地表水環境質量監測數據中心,并在此基礎上進行地表水環境質量評價排名、統計分析,最終結果通過GIS、圖表等形式進行數據表征和展示,并為各級水環境管理部門提供數據共享服務。

2 系統構建內容

2.1 系統總體架構

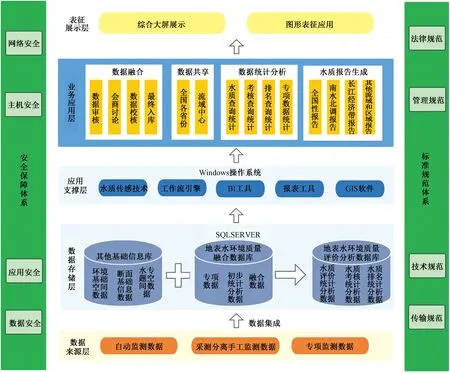

國家地表水環境質量評價、分析與表征系統是對水質監測數據進行數據管理、分析評價、服務應用和表征展示的系統,依托綜合物聯網感知技術、商務智能、地理信息系統等技術進行設計開發,包括數據來源層、數據存儲層、應用支撐層、業務應用層和表征展示層5個部分,安全保障體系和標準規范體系貫穿開發過程。數據來源層作為整個系統的數據基礎,通過集成自動監測、采測分離手工監測和各類專項監測數據為數據存儲層提供數據支撐;數據存儲層在數據來源層提供的數據基礎上,結合基礎信息庫,對數據進行加工處理,并分類存儲,為應用支撐層提供數據接口;應用支撐層通過集成水質傳感技術、工作流引擎、商務智能(BI)工具、報表工具和GIS軟件技術,為業務應用層提供技術支撐;業務應用層在應用支撐層提供的技術基礎上,結合實際業務需求,對監測數據進行綜合分析及應用;表征展示層對業務應用層的綜合應用結果進行圖形化展示;安全保障體系是系統安全、穩定運行的基礎,保障了各項業務數據和應用服務的安全可靠;標準規范體系是系統建設和運行的基礎,是系統各類監測數據統計分析的根本依據。系統總體架構如圖1所示。

圖1 系統總體架構圖Fig.1 System overall architecture

2.1.1 數據來源層

數據來源層作為系統整體的數據基礎,集成地表水環境質量多種類、多格式、多標準的多元監測數據,為數據存儲層提供數據支撐[4]。通過通信協議、數據集成接口和數據文件整合自動監測、采測分離手工監測及各類專項監測數據,構成國家水環境質量評價、分析和表征的數據基礎。

2.1.2 數據存儲層

數據存儲層把國家地表水環境質量相關監測數據按照相應規則和結構有序存儲,數據結構的設計既能夠滿足歷史數據的查詢、統計、對比的需求,又能夠支撐“十四五”國控斷面監測點位的調整與擴展,保證數據集成具有擴展性。

數據存儲層包含其他基礎信息庫以及地表水環境融合數據庫和地表水環境評價分析數據庫2個核心數據庫。其他基礎信息庫部署于國家水環境監測VPN專網,主要用于存儲斷面基礎信息數據、環境基礎空間數據和水專題空間數據。地表水環境融合數據庫部署于國家水環境監測VPN專網,系統基于該數據庫集成各類專項監測數據,并進行自動監測數據與手工監測數據的數據融合,根據融合數據計算并存儲初步水質評價考核結果和統計分析數據。地表水環境評價分析數據庫部署于國家水環境監測內網,用于支撐水質評價排名計算,并存儲最終評價排名結果,生成正式國家水環境質量報告。

2.1.3 應用支撐層

應用支撐層提供水質傳感技術、工作流引擎、BI技術、報表工具、GIS軟件等信息技術能力,通過統一的能力引擎和技術架構,為系統運行提供通用應用服務和集成服務。本系統基于應用支撐層提供的技術引擎,依托水質傳感技術,通過傳輸協議,集成地表水監測數據;采用BI技術,實現對不同顆粒度數據的靈活統計分析;采用報表工具,結合監測業務的需求,實現對各類水質報告的在線生成和編輯;采用GIS軟件,實現對監測評價結果的多維動態展示。

2.1.4 業務應用層

業務應用層是對業務需求的實現,基于數據存儲層的數據,結合應用支撐層提供的技術支持,按照業務邏輯進行數據展示[5]。業務應用層提供了業務支撐能力和具體業務功能的實現,包括數據融合、數據共享、數據統計分析、水質報告生成等模塊,系統的數據訪問基于業務邏輯進行,并根據系統角色進行權限控制。其中,數據融合包括數據審核、會商討論、數據校核、最終入庫等模塊,基于數據融合規則,通過會商審核,融合采測分離手工監測數據和自動監測數。數據共享模塊基于各地水環境管理需求,面向全國省(區、市)、流域中心提供國家水環境監測共享數據接口。數據統計分析模塊包含水質查詢統計、考核查詢統計、排名查詢統計、專項數據統計等模塊,分別基于不同監測數據集及不同的業務需求和統計方法,進行國家水環境質量統計分析。水質報告生成模塊能夠根據數據存儲層中存儲的多源異構數據與統計分析結果數據,按照報告模板,自動生成全國及相關流域、區域水環境質量報告,以及南水北調水環境質量報告、長江經濟帶水環境質量報告等專項報告,所生成報告可以導出為WORD、PDF等文件格式。

2.1.5 表征展示層

表征展示層是提供用于交互的應用服務圖形界面,呈現業務應用層中傳遞的數據、直接的系統交互和數據結果界面。基于數據存儲層提供的統計分析結果數據和業務應用層提供的業務邏輯,通過報表、圖表和地圖表征等多樣化的數據展示形式,面向不同的業務需求,構建全國地表水環境質量綜合展示大屏、全國地表水環境質量統計圖表和專題圖,通過地圖與統計圖表等多樣化展示方式的結合,全面、直觀展現全國地表水環境質量監測數據的評價考核排名結果。

2.1.6 安全保障體系

系統從網絡安全、主機安全、應用安全、數據安全等多個方面進行安全加固,建立統一、安全、穩定、規范、高效的信息系統安全保障體系,充分保護網絡與基礎設施、區域邊界與外部連接、計算環境、支撐性基礎設施,從而保證信息系統的各項業務應用以及業務數據的安全可靠,使系統具備有效的安全防護能力、隱患發現能力和系統恢復能力,保證系統長期安全、穩定和高效運行,并能夠不斷完善和發展,實現以安全保應用,用安全促應用,以適應不斷擴展的業務應用需求并保障系統信息安全。

1)網絡安全:通過禁用高危端口、開啟服務器防火墻功能、嚴格控制訪問策略,采用白名單的機制開通策略,只允許開放特定業務端口,其他端口一律禁止訪問,做好業務間安全隔離。

2)主機安全:定時更新系統補丁,修復系統漏洞,保證服務器在操作系統級別的安全可靠。同時安裝殺毒軟件,定期做好病毒庫更新和病毒查殺,定期掃描并修復Web漏洞、主動防御加固程序,并對上傳到服務器的文件類型進行限制和安全掃描,實現對網絡流量、網絡攻擊行為等的監測。

3)應用安全:使用加密協議對數據內容進行傳輸,啟用密碼規范和登錄失敗處理功能,防止暴力破解;根據角色范圍進行分級授權,實現賬戶權限分離。

4)數據安全:系統數據庫采用自動備份和離線備份相結合的方式進行數據備份,自動備份采用每小時事務日志備份、每日增量備份、每周全庫備份的方式對數據庫進行定期備份。離線備份采用每月全庫備份的方式對數據庫進行備份。

2.1.7 標準規范體系

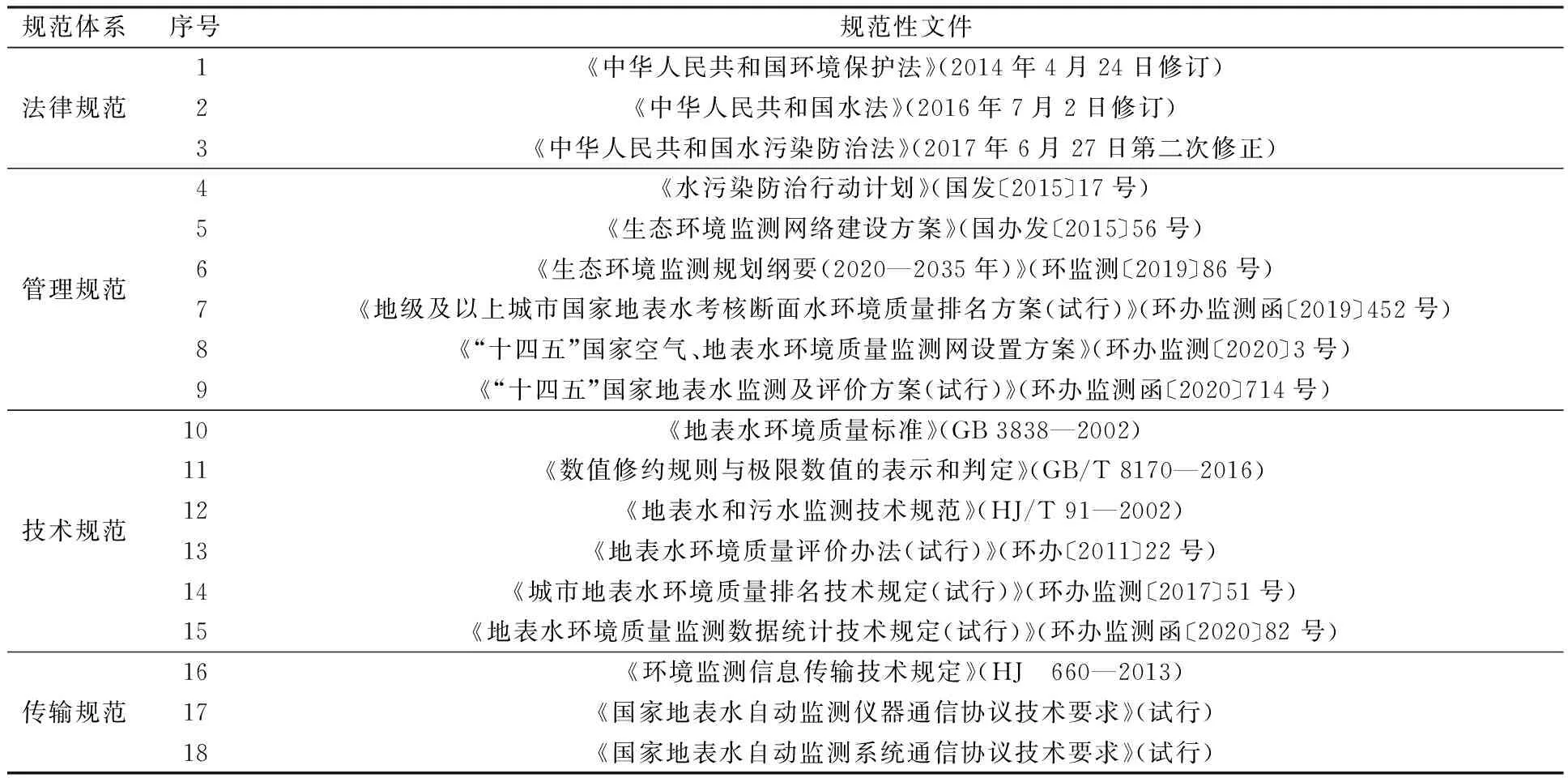

標準規范體系是支撐整個系統建設和運行的基礎,是系統核心算法的根本依據,主要包括法律規范、管理規范、技術規范和傳輸規范(表1)。法律規范從法律層面對系統構建提出了明確要求,是系統構建并穩定運行的根本保障;管理規范是系統建設需要遵循的基本準則;技術規范對系統中的數據修約、數據審核、數據統計、水質評價、水質考核、水質排名等功能提供了技術要求;傳輸規范為系統集成多源監測數據提供了技術規約。

表1 標準規范性文件Table 1 Legal,management and technical specifications

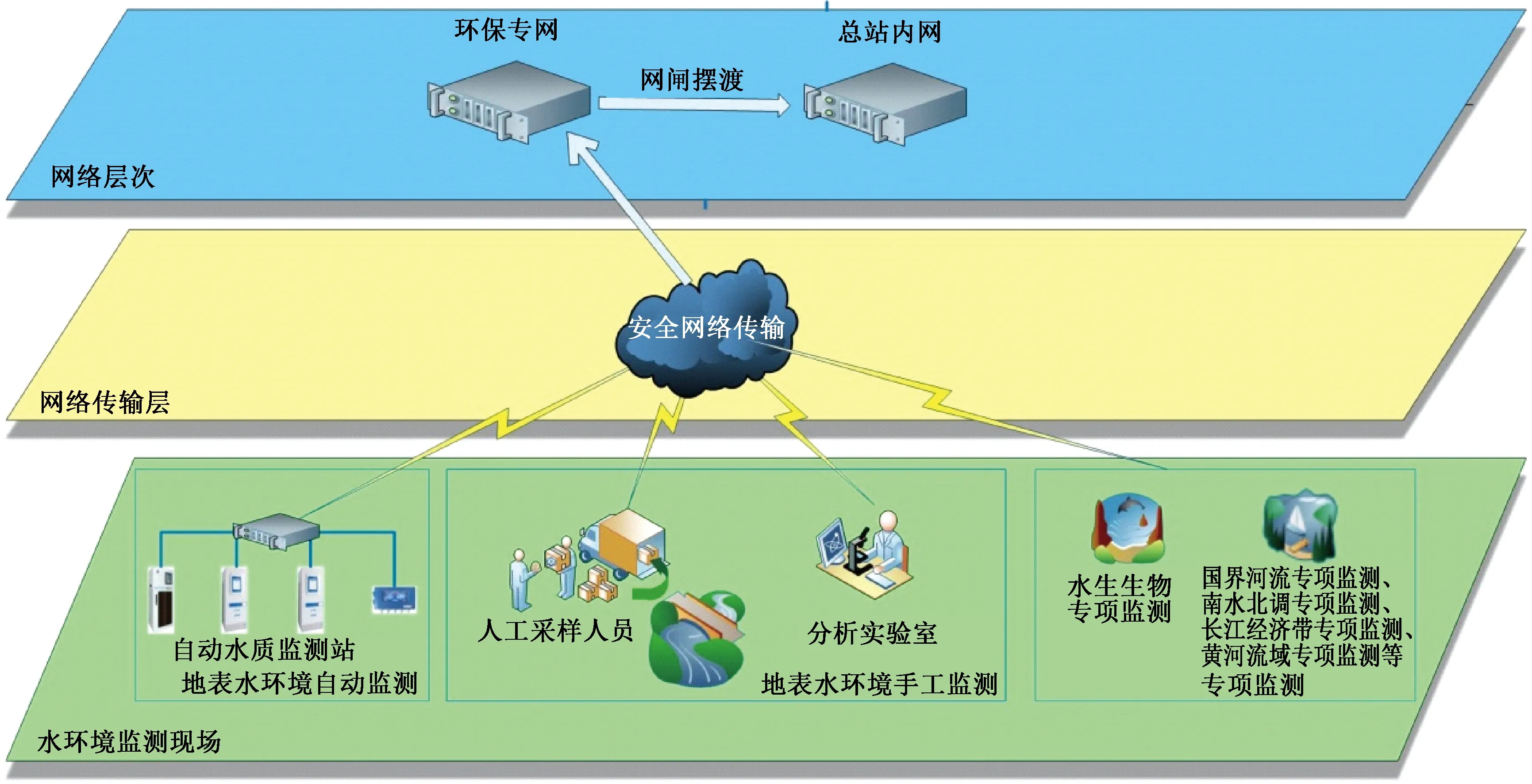

2.2 系統網絡結構

在對自動監測、手工監測、專項監測等水環境監測數據進行數據整合時,按照相關規定,通過數據通信協議或集成方式接入系統,通過通信公司通信鏈路建立數據傳輸的廣域網絡,實現數據的接收與整合。經過網絡安全傳輸再通過環保專網接入,環保專網和內網之間通過網閘設備單向傳輸數據。在系統部署中采用了環保專網與內網分別部署的方式,分別支持不同的應用需求。其中,部署于環保專網的服務器主要面向管理部門以及其他相關業務、科研部門,提供數據融合、數據共享、專項數據統計分析等功能;而部署于內網的服務器則主要滿足地表水環境質量評價考核排名的業務需求。所涉及的通訊網絡結構如圖2所示。

圖2 系統通信網絡層次結構圖Fig.2 System communication network hierarchy diagram

2.3 系統建設內容

國家地表水環境質量評價、分析與表征系統以數據融合為基礎,集成國家地表水環境質量監測數據,構建了“一個融合、兩個數據庫、三個應用、四個中心”,通過系統數據流串聯(圖3)。“一個融合”指通過集成多源異構監測數據,并對自動監測數據和手工監測數據進行數據融合,形成整個系統的數據基礎。“兩個數據庫”是在“一個融合”的基礎上,對集成的多源異構數據、融合數據、初步統計分析結果數據進行分類存儲,形成地表水環境融合數據庫;基于水質評價統計分析結果、水質考核統計分析結果、水質排名統計分析結果,形成地表水環境評價分析數據庫。“三個應用”是指在“兩個數據庫”的基礎上,依據地表水環境評價、分析及數據表征的需求形成環保專網應用、環保內網應用和地圖數據表征應用。“四個中心”是基于“兩個數據庫”,提供國家水環境監測數據融合與快速綜合應用、評價排名和報告生成、數據共享等核心功能,構成對綜合應用、數據共享、評價考核、報告報表4個國家水環境監測數據應用的支持中心。

“一個融合”指數據融合,系統集成了不同功能、不同監測對象的多源異構數據,為國家地表水環境質量分析與表征提供廣泛的數據支撐,實現了國控斷面自動監測數據和采測分離手工監測數據融合,形成統一的國家地表水環境評價數據,并通過數學模型智能發現和處理數據質量異常,為國家水環境質量評價分析提供全面可靠的數據基礎。

“兩個數據庫”是指地表水環境融合數據庫和地表水環境評價分析數據庫。前者部署于VPN專網,用于支撐自動監測數據、手工監測數據以及專項監測數據的數據融合,存儲國家地表水環境評價數據集,并支撐初步水質評價、快速統計分析等環保專網數據應用;后者則部署于內網,用于進行正式水質評價與正式報告報表的生成。

“三個應用”構成了系統的整體應用框架,是指在“一個融合”與“兩個數據庫”構建的數據基礎上,基于國家地表水環境質量評價、分析與表征業務需求,構建的環保專網數據應用、環保內網數據應用和地圖數據表征應用。其中,環保專網數據應用部署于VPN專網,提供數據融合與初步評價功能;環保內網數據應用部署于內網,實現國家地表水環境評價排名分析;地圖數據表征應用部署于內網,通過GIS專題圖等形式,提供國家地表水環境質量評價排名和統計分析數據綜合表征和展現功能。“三個應用”滿足了國家地表水環境質量評價、分析與表征業務需求。

“四個中心”是指包含于環保專網數據應用的綜合應用中心、數據共享中心以及包含于環保內網數據應用的考核評價中心、報告報表中心。其中,綜合應用中心提供基于融合數據的國家水環境質量監測數據快速綜合應用,包括基礎信息管理、靈活報表生成、數據綜合分析、初步水質評價考核排名等功能模塊;數據共享中心面向全國各省(區、市)環境管理部門和七大流域中心提供共享數據;考核評價中心提供水質評價、水質考核、水質排名的計算功能,形成國家水環境質量考核評價結果;報告報表中心則基于考核評價結果,生成國家水質月報、水環境質量新聞通稿等各種類型的水質綜合分析報告以及其他專項監測報告。

3 系統實現功能

3.1 數據集成融合

全集成國地表水環境質量各類監測數據,包括自動監測數據、采測分離手工監測數據、國界河流專項監測數據、南水北調專項監測數據、長江經濟帶專項監測數據、黃河流域專項監測數據、三峽庫區專項監測數據、水生生物專項監測數據、水功能區專項監測數據以及地市和區縣級飲用水監測數據等相關數據。

按照水環境質量考核評價以“自動監測數據為主、手工監測數據為輔”的要求,在數據集成的基礎上,根據水質自動站平穩運行站點清單和手工監測斷面清單,對自動監測數據和采測分離手工監測數據進行數據融合,即pH、溶解氧、水溫、濁度、電導率、高錳酸鹽指數、氨氮、總磷和總氮9項指標采用自動監測數據,其余指標采用采測分離手工監測數據;上年水質穩定為優且未建設水質自動監測站的斷面,采用每季度首月21項手工監測數據進行補遺。融合的自動和手工監測數據是多源異構數據,監測指標不同、監測頻次不同,在系統實現過程中,基于多維矩陣計算原理,通過創新算法,克服了差異性問題,實現了基于“5+X”原則的自動、手工監測數據融合與數據修約,構建了包含21項評價指標的統一標準的國家地表水環境評價數據集,為國家地表水環境質量評價排名與統計分析提供了數據基礎。同時,在數據融合過程中,為了保證融合數據質量,建立了統計模型對數據恒值、超出檢出限、數據毛刺與突變等數據質量問題進行異常判定,主動發現并排除異常數據,提升水環境質量評價與數據統計分析的準確性和可靠性。

3.2 數據共享互通

在滿足地表水環境質量監測管理業務的基礎上,按照國家相關數據共享政策,每月向各省和流域中心等其他水環境質量管理相關單位提供共享數據,實現全國地表水環境質量監測數據的共享互通[6]。系統定期自動生成共享數據文件,并通過FTP、WEB下載等方式為省(區、市)、流域中心等不同數據需求單位提供共享數據。所生成的數據文件包含數據融合后的考核斷面監測數據以及水質類別、超標指標、超標倍數等考核斷面水質評價結果數據。通過數據共享,能夠更好地為全國地表水環境管理工作提供數據支持,為全國流域的水環境管理、污染事件預警、流域內跨界糾紛解決和生態補償提供數據依據。

3.3 數據統計分析

基于集成與數據融合后的數據,依據《地表水環境質量標準》《地表水環境質量評價辦法(試行)》《城市地表水環境質量排名技術規定(試行)》等國家標準和技術規范的要求,提供數據統計分析功能。在統計分析部分,系統引入BI技術,提供強大的統計分析能力;對全國地表水環境質量監測數據建立多維數據模型,以多維數據聯機分析處理(OLAP)[7]技術支持靈活統計分析,支持隨機數據查詢、統計,支持數據上鉆、下鉆、切片、切塊等操作,靈活快速進行計算,提高監測數據的統計分析效率。統計包含水質評價統計分析、水質考核統計分析、水質排名統計分析及專項數據統計分析等。系統提供的常用統計分析功能包括:

1)水質評價統計分析。可選擇自動監測數據、手工監測數據或融合數據集作為數據源進行水質評價統計分析。根據各斷面每個月不同的監測指標,對數據進行基礎水質評價分析;在此基礎上系統能夠進行單月和多月水質評價,可選擇斷面、河流、湖庫、省份、流域等進行不同區域的統計,并支持自定義評價方法和參評指標進行水質評價。水質評價統計分析內容包含斷面水質評價、河流水質評價、湖庫評價、超標因子統計、定類因子統計、各類水質占比情況及同環比變化情況、可比數據查詢統計、各省(區、市)水質類別占比情況及同環比變化情況、各流域水質類別占比情況及同環比變化情況等[8]。此外,系統也支持按照75分位、90分位和95分位等不同統計方法對水質自動監測數據進行水質評價分析;按照不同時段、不同監測指標、不同數據類型對專項數據進行水質評價分析。

2)水質考核統計分析。以融合數據集作為數據源,按照省份、城市、斷面不同維度查看水質評價情況,并結合對應考核目標,進行達標分析。系統支持單月和多月的水質考核結果統計,包含考核點位查詢、考核斷面查詢、達標率統計、年度達標情況查詢等功能。考核點位查詢是將點位評價結果與考核目標相比,判斷點位是否達到考核目標,統計國考點位達標情況和超標污染物情況。考核斷面查詢是按照考核斷面的要求,對湖庫點位按照湖區合并評價,并與考核目標相比,統計國考斷面達標情況和超標污染物情況。達標率統計是統計各個省份的考核達標情況,包含考核斷面總數、監測斷面總數、無監測斷面總數、達標斷面數、達標百分比、超標斷面名稱等。年度達標情況是統計各省(區、市)Ⅰ~Ⅲ類和劣V類水質斷面比例2項約束性指標的達標情況。

3)城市排名統計分析。以融合數據集作為數據源,計算地級及以上城市單月和累計月的水質指數。系統支持自定義參評指標計算水質指數,提供排名斷面CWQI查詢、排名城市查詢、排名斷面CWQI變化查詢、可比排名城市變化查詢等功能。排名斷面CWQI查詢是計算單斷面各個指標的水質指數,根據各個指標的水質指數計算斷面單月和累計的水質指數,并可根據自定義參評指標計算水質指數。排名城市查詢是依據排名城市斷面的監測結果計算出每個城市的河流CWQI和湖庫CWQI,然后取其加權值得出城市的CWQI,并統計城市的應有斷面總數、當月排名斷面數、城市所在水體的水質類別[9]。排名斷面CWQI變化查詢是統計各個斷面與去年同期相比水質指數CWQI的變化情況。可比排名城市變化查詢是統計各個城市與上年同期相比水質指數CWQI的變化情況,并統計出參與排名和未參與排名的斷面名稱、城市的最差水質以及城市包含各水體的水質狀況。

3.4 水質報告生成

系統支持按照預設格式,一鍵生成全國地表水水質月報以及重點流域、南水北調、長江經濟帶、飲用水源地等專項報告,通過文字、圖表等形式,直觀全面反映國家地表水環境質量狀況,為我國水生態環境管理提供技術支持。系統同時支持生成全國水環境質量報告新聞通稿、微信公眾號等新媒體報告材料,為滿足公眾對水環境質量狀況的知情權提供信息獲取渠道。

3.5 地圖空間表征

豐富地表水環境質量狀況的表征形式,通過GIS專題圖提供地表水環境質量狀況地圖表征,直觀展示全國地表水環境質量監測網狀況、全國地表水環境質量總體狀況、重點流域/重點區域地表水環境質量狀況等信息。自動生成全國水質專題圖,重點流域、各省份水質專題圖,重要湖庫水質專題圖,長江經濟帶、京津冀區域、長三角、大灣區、新三湖等分流域、區域水質專題圖,以及南水北調、入海河流、環渤海、三峽庫區、國界河流、城市集中式飲用水源地、水生態等重點專項的水質專題圖等地圖表征。

3.6 綜合大屏展示

為展示全國地表水環境質量監測網的情況,建立“全國地表水環境質量一張圖”,在統一界面的全國流域地圖上通過餅狀圖、柱狀圖、折線圖、滾動報表等多種形式,直觀地展示全國地表水監測斷面監測情況、全國及各流域/省份斷面不同水質類別斷面占比情況、斷面主要污染物情況、全國地級及以上城市排名情況等,并能夠通過縮放地圖展示級別,查看具體斷面數據,支持圖層上翻、下鉆等操作,以不同空間層次展示水環境質量監測情況、監測數據和評價結果。

全國層面:全國地表水國考斷面監測情況、全國不同水質類別斷面占比情況、全國主要污染物情況,十大流域不同水質類別斷面占比情況,各省(區、市)不同水質類別斷面占比情況,全國地級及以上城市排名情況。

流域層面:流域地表水國考斷面監測情況、流域不同水質類別斷面占比情況、流域主要污染物情況,干流不同水質類別斷面占比情況、支流不同水質類別斷面占比情況,流域斷面水質情況。

省份層面:省份考核斷面監測情況、省份不同水質類別斷面占比情況、省份考核斷面主要污染物情況,省份內各市不同水質類別斷面占比情況、各市排名情況,省份考核斷面水質情況。

城市層面:城市考核斷面監測情況、城市不同水質類別斷面占比情況、城市主要污染物情況、城市輪廓圖。

斷面(點位)層面:點位基本信息、點位現場照片、指標濃度、評價結果、定類指標、水質變化。

4 主要技術創新點

在系統開發過程中,通過在多源異構數據融合、智能化質量控制、多層級水質評價與統計分析、地圖動態數據表征等技術創新來滿足國家水環境質量評價分析工作中不斷發展的業務需求。

1)多源異構數據融合技術。國家地表水環境監測數據是涵蓋自動監測、手工監測等類型的多源異構數據,不同類型的監測數據存在監測時間、監測頻率、監測點位不一致的情況,而且自動監測數據包括9項監測指標,采測分離手工監測數據涵蓋24項指標。在系統開發中,面向具有顯著差異的多源異構監測數據,根據數據優先級規則,利用多維矩陣計算技術,設計出創新性的多源異構數據融合算法,首先通過稀疏矩陣相乘得到高維數據矩陣,然后利用SVD降維法對高維矩陣進行降維處理,得到原維度監測數據矩陣,從而能夠有效利用服務器算力,高效實現了基于“5+X”原則的自動、手工監測數據融合,構建了包含21項評價指標的統一標準的國家地表水環境評價數據集,為國家地表水環境質量評價排名與統計分析提供了數據基礎。

2)智能化數據質量控制技術。通過分析斷面歷史水質監測數據,建立斷面水質監測數據質量特征庫,并相應運用全指標孤立森林檢測模型、關聯指標異常檢測模型和單指標異常檢測模型對數據恒值、超出檢出限、數據關聯性異常、數據毛刺與突變等數據質量問題進行數據異常判定,主動發現數據質量異常并進行排除。從而通過模型實現智能化數據質量控制,保證了國家水環境質量評價分析數據基礎的準確性。

3)多層級水質評價與統計分析技術。基于國家地表水環境評價數據集,綜合利用水質類別評價、水質指數評價等方法,實現對地表水環境斷面、河流、流域、城市(省份)等多層級的水質評價。在系統開發中創新性地引入OLAP等技術,基于關系數據庫的聯機分析處理(ROLAP)模型,支持數據鉆取與切片,實現多維數據查詢與統計分析,并能夠自動生成報告報表和新媒體報告,從多層次、多角度對我國地表水環境狀況進行評價與統計分析,為全面了解我國地表水環境質量現狀及其變化趨勢,提升我國地表水環境質量管理水平提供了更加全面科學的技術支撐。

4)地圖動態數據表征技術。在對地表水環境監測數據進行評價、統計、分析的基礎上,通過與空間地圖表征的數據聯動,創新性地實現了基于地圖的從斷面到流域、從城市到全國,涵蓋從監測數據到統計結果的多層次動態圖形表征。在實現過程中,首先進行監測評價數據的統計分析預處理,基于全國流域地圖建立300余個動態圖層,并通過數據與GIS圖層聯動技術支持數據鉆取、切片等操作,以數據表格、數據圖形等形式,在流域地圖上形成基礎監測評價數據、統計分析數據的多形態、多層次數據表征。

5 結語

國家地表水環境質量評價、分析與表征系統的構建,通過在多源異構數據融合、智能化數據質量控制、多層級水質評價與統計分析、地圖動態數據表征等方面的技術創新,克服了國家地表水環境質量評價分析面臨的監測數據來源多樣、監測指標、監測頻率不一等困難,結合數據融合、數據質量控制、數據修約等技術手段,形成了統一的國家地表水環境質量數據中心,為國家地表水環境質量評價排名工作提供了可靠準確的數據基礎;在此基礎上實現了國家地表水環境質量監測數據評價排名、統計分析、報告報表生成、地圖展示表征、數據共享等功能,直觀、準確、全面地展現了全國地表水環境質量狀況,提升了國家地表水環境監測數據管理、分析及可視化能力,為環境管理及決策人員提供科學有效的信息服務及技術支持。基于此系統,國家地表水環境質量評價每年提供近1 000份水環境質量信息產品,既滿足了各級水環境管理部門的需求,又滿足了公眾的信息知情權,為地表水環境質量評價分析工作提供了強有力的技術支撐。