國家級非遺傳承人現(xiàn)狀及對文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)影響初探

沐遠(yuǎn),呂躍軍,李曉康,馬莎

(1.大理大學(xué)東喜瑪拉雅研究院,云南大理 671003;2.滇西北文化生態(tài)保護(hù)研究中心,云南大理 671003;3.大理大學(xué)人事處,云南大理 671003)

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是一個國家和民族的重要標(biāo)志,代表了其歷史文化的深刻內(nèi)涵,是人類共同的精神文化財富,在研究人類的文化多樣性中具有重要意義。因此,聯(lián)合國教科文組織(UNESCO)早在1998年的《宣布人類口頭和非物質(zhì)遺產(chǎn)代表作條例》中,涉及代表作標(biāo)準(zhǔn)時提道非遺“具有確認(rèn)各民族和有關(guān)文化社區(qū)特性手段的作用,具有靈感和文化間交流的源泉,以及使各民族和各社區(qū)關(guān)系接近的重要作用”[1]。在非遺的傳承和保護(hù)過程中,傳承人由于掌握了核心技藝,是非遺傳承的重要載體。在漫長的人類歷史中,各個民族或是族群的記憶、文明傳承的脈絡(luò)等,是通過傳承人才得以保留和延續(xù)。傳承人一旦消失,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)也就不復(fù)存在,僅剩下一個沒有內(nèi)涵的軀殼[2]。因此,傳承人的保護(hù)是非遺文化保護(hù)和傳承的重點。

為了有效保護(hù)和傳承非遺文化,鼓勵和支持各級非遺代傳承人開展相關(guān)活動,2008年5月14日,文化部(現(xiàn)為“文旅部”)頒布了《國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人認(rèn)定與管理暫行辦法》;新的《國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人認(rèn)定與管理辦法》于2020年3月1日正式施行,其中對國家級非遺代表性傳承人進(jìn)行了定義: 指承擔(dān)國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目傳承責(zé)任,在特定領(lǐng)域內(nèi)具有代表性,并在一定區(qū)域內(nèi)具有較大影響,經(jīng)文化和旅游部認(rèn)定的傳承人。各地區(qū)根據(jù)自身特點,依照《國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人認(rèn)定與管理辦法》的精神,相應(yīng)地制定了符合自身特點的傳承人認(rèn)定和管理辦法,為我國從國家級到縣級的非遺傳承人保護(hù)體系,提供了堅實的法律依靠。

我國自2004年加入UNESCO《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》至今,各方面都積極開展一系列相關(guān)的非遺保護(hù)工作,例如:建立了從國家級至縣級的四級非遺名錄和傳承人認(rèn)定體系、頒布和實施《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)法》并且各級政府根據(jù)自身實際完善相關(guān)法律體系、建立文化生態(tài)保護(hù)區(qū)等重要措施。文化生態(tài)保護(hù)區(qū)是以保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)為核心,對歷史文化積淀豐厚、存續(xù)狀態(tài)良好,具有重要價值和鮮明特色的文化形態(tài)進(jìn)行整體性保護(hù)的區(qū)域。2007年至今,先后建立了24 個國家級文化生態(tài)保護(hù)(實驗)區(qū),其中保護(hù)區(qū)7 個,實驗區(qū)17 個,共涉及17 個省份。各省、市(州)、縣,根據(jù)自身的實際情況,相繼建立了近150 個特色鮮明的文化生態(tài)保護(hù)區(qū)。

文化部(現(xiàn)為“文旅部”)于2010年2月出臺的《關(guān)于加強國家級文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》)中指出:“加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項目代表性傳承人的保護(hù); 要繼續(xù)對文化生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)各級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項目代表性傳承人進(jìn)行認(rèn)定和命名,為其開展傳習(xí)活動提供必要的場所,資助其開展授徒傳藝、教學(xué)、交流等活動。”該《意見》 鮮明地表達(dá)出了非遺傳承人之于文化生態(tài)保護(hù)區(qū)的關(guān)系和重要性。因此,清楚地了解非遺傳承人的本底信息和現(xiàn)狀,針對性地提出關(guān)于傳承人認(rèn)定和保護(hù)以及保護(hù)區(qū)建設(shè)的相關(guān)建議,是一個重要環(huán)節(jié)。

我國非遺的保護(hù)和傳承工作已取得了較好的發(fā)展,也取得了很多實實在在的進(jìn)步。除了以上論述提及的傳承人認(rèn)定與管理辦法、“四級”管理體系、建立文化生態(tài)保護(hù)區(qū)之外,我國各級政府還實施了很多措施來保障傳承人體系,例如: 建立了專門的傳習(xí)所、提高傳承人的生活補助、建立評價制度、舉辦修研班、建立非遺傳承人檔案等。但是,在非遺傳承鏈中,傳承人的狀況仍是最為突出的問題,仍需進(jìn)一步改善。就目前來說,我國非遺傳承人依然存在有許多亟待解決的問題。例如:承人普遍文化素質(zhì)較低,一些項目后繼乏人; 傳承人缺少基本權(quán)益的保障和必要的資金支持;缺乏科學(xué)的傳承理念與方法;傳承人系統(tǒng)仍不完善;老齡化嚴(yán)重等問題[3]。

2006年,我國進(jìn)行了第一批國家級非遺傳承人的認(rèn)定工作,至今已進(jìn)行了五批國家級傳承人的認(rèn)定工作,為我國的非遺保護(hù)提供了有力的支持。但是,目前我們對其總體情況仍不清晰。此外,傳承人如何對各個文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)形成有效支撐,仍缺乏有效的數(shù)據(jù)支持。因此,本研究基于我國目前公布的五批傳承人的數(shù)據(jù),通過對非遺傳承人的類別、時空分布格局、性別、年齡、民族等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,剖析當(dāng)前我國國家級非遺傳承人現(xiàn)狀,并對各個保護(hù)區(qū)的傳承人數(shù)量進(jìn)行了分析,以期為我國非遺傳承人的保護(hù)以及文化生態(tài)保護(hù)區(qū)的建設(shè)提供一些參考。

1 數(shù)據(jù)與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源及處理

該研究中,非遺傳承人信息(性別、年齡、民族及非遺申報地區(qū)等數(shù)據(jù))、國家級文化生態(tài)保護(hù)區(qū)的分布、保護(hù)區(qū)內(nèi)國家級非遺項目數(shù),以及其他相關(guān)信息,主要從“中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字博物館獲取,鏈接如下:http://www.ihchina.cn/representative.html#target1。為了后續(xù)分析方便,直接將數(shù)據(jù)用Excel 表格進(jìn)行統(tǒng)計。

1.2 分析方法

利用Excel 2016 工作表,對非遺傳承人的總體變化、類別、年齡、分布等數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、整理和統(tǒng)計分析。

1.3 其他說明

為便于分析和統(tǒng)計,對數(shù)據(jù)進(jìn)行以下說明:(1)文章中的數(shù)據(jù)分析不考慮有的傳承人已經(jīng)辭世的情況,所有數(shù)據(jù)都統(tǒng)一進(jìn)行分析;(2)因“中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字博物館”中未公布第五批非遺傳承人(共1 082 人)的年齡信息,經(jīng)在各省市非遺網(wǎng)站、百度等途徑多方查找,仍有814 人的年齡未查詢到,第三批傳承人中有1 人的年齡未查詢到。因此,傳承人總體年齡結(jié)構(gòu)分析中,不包含數(shù)據(jù)缺失的815 人;(3)不考慮與其他級別(省級、市/州級、縣級)傳承人的重疊情況。

2 結(jié)果

2.1 不同類別非遺傳承人的數(shù)量變化

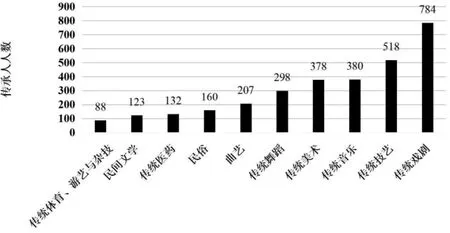

五批傳承人中,不同類別的非遺傳承人數(shù)量依次為:傳統(tǒng)戲劇784 人,傳統(tǒng)技藝518 人,傳統(tǒng)音樂380,傳統(tǒng)美術(shù)378 人,傳統(tǒng)舞蹈298 人,曲藝207人,民俗160 人,傳統(tǒng)醫(yī)藥132 人,民間文學(xué)123 人,傳統(tǒng)體育、游藝與雜技88 人(如圖1 所示)。不同類別的非遺傳承人數(shù)量有明顯差距,其中傳統(tǒng)戲劇的人數(shù)最多,傳統(tǒng)體育、游藝與雜技的人數(shù)最少,兩項相差近700 人。

圖1 不同類別非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的數(shù)量概況

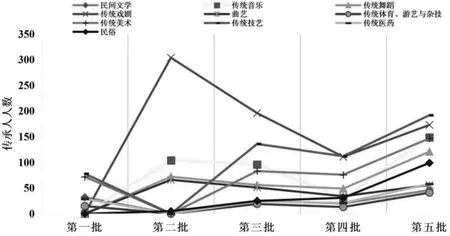

對不同批次中,各類別的傳承人人數(shù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn): 總體上各個非遺類別的傳承人人數(shù)均呈穩(wěn)定上升的趨勢,傳統(tǒng)技藝和傳統(tǒng)美術(shù)較為明顯;傳統(tǒng)音樂的人數(shù)在第五批中也有明顯的增加; 傳統(tǒng)戲劇的傳承人在第二批中出現(xiàn)了極高的峰值(304 人),后期出現(xiàn)回落,但相對也處于較高的水平(如圖2 所示)。

圖2 各批次中不同非遺類別傳承人人數(shù)變化

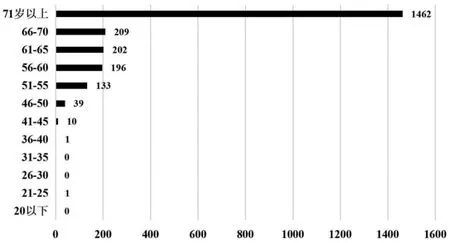

2.2 年齡分布

從年齡結(jié)構(gòu)上看,60 歲以上的傳承人數(shù)一共有1 903 人,約占85%。60 歲以下傳承人數(shù)量占比過少,50 歲以下的傳承人數(shù)量還不足40 人,35 歲以下的傳承人已經(jīng)沒有,傳承人的年齡結(jié)構(gòu)總體呈現(xiàn)出斷崖式的局面(如圖3 所示)。

圖3 國家級非遺傳承人年齡結(jié)構(gòu)概況

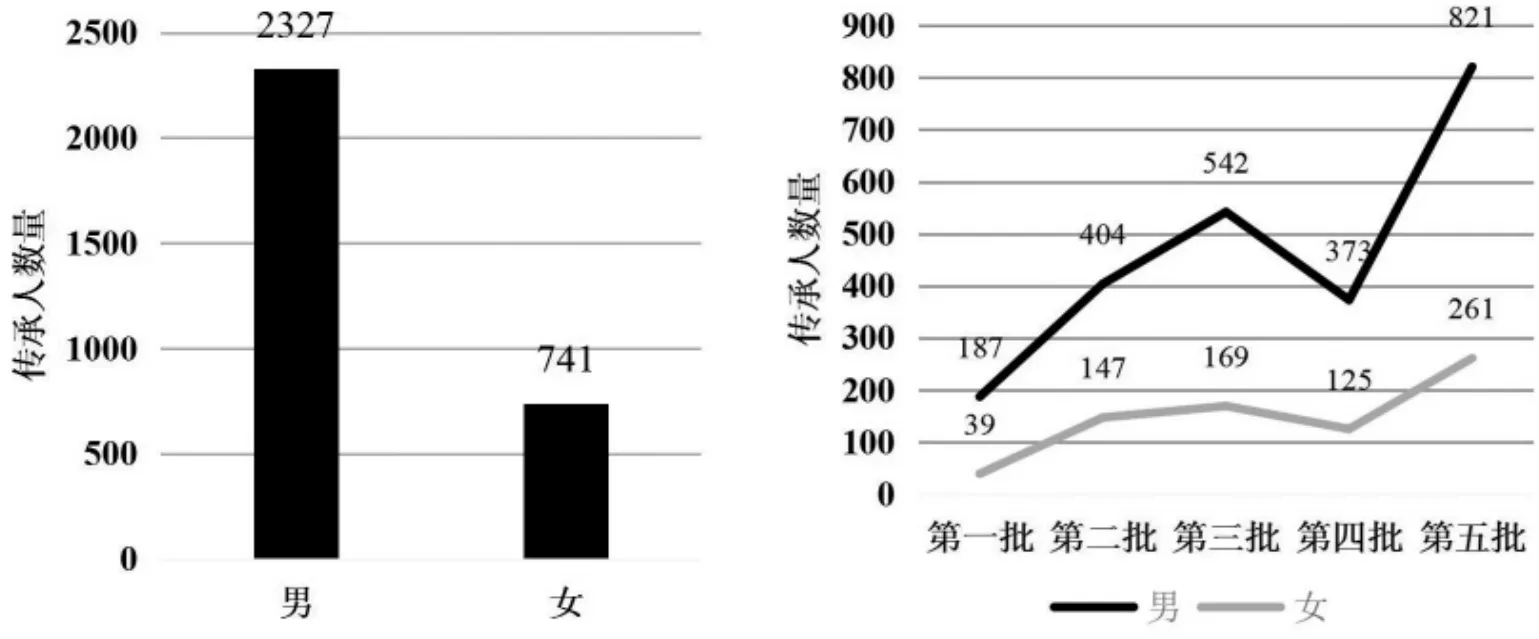

2.3 性別比例

從性別看,非遺傳承人中,男性人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于女性(如圖4 左所示),其中女性人數(shù)約占到男性人數(shù)的32%。盡管各個批次中,男、女人數(shù)總體都呈上升趨勢,但二者之間的人數(shù)仍然存在明顯差距(如圖4右所示)。

圖4 非遺傳承人男女人數(shù)(左)和不同批次間男女人數(shù)變化趨勢(右)

2.4 非遺傳承人的民族分布

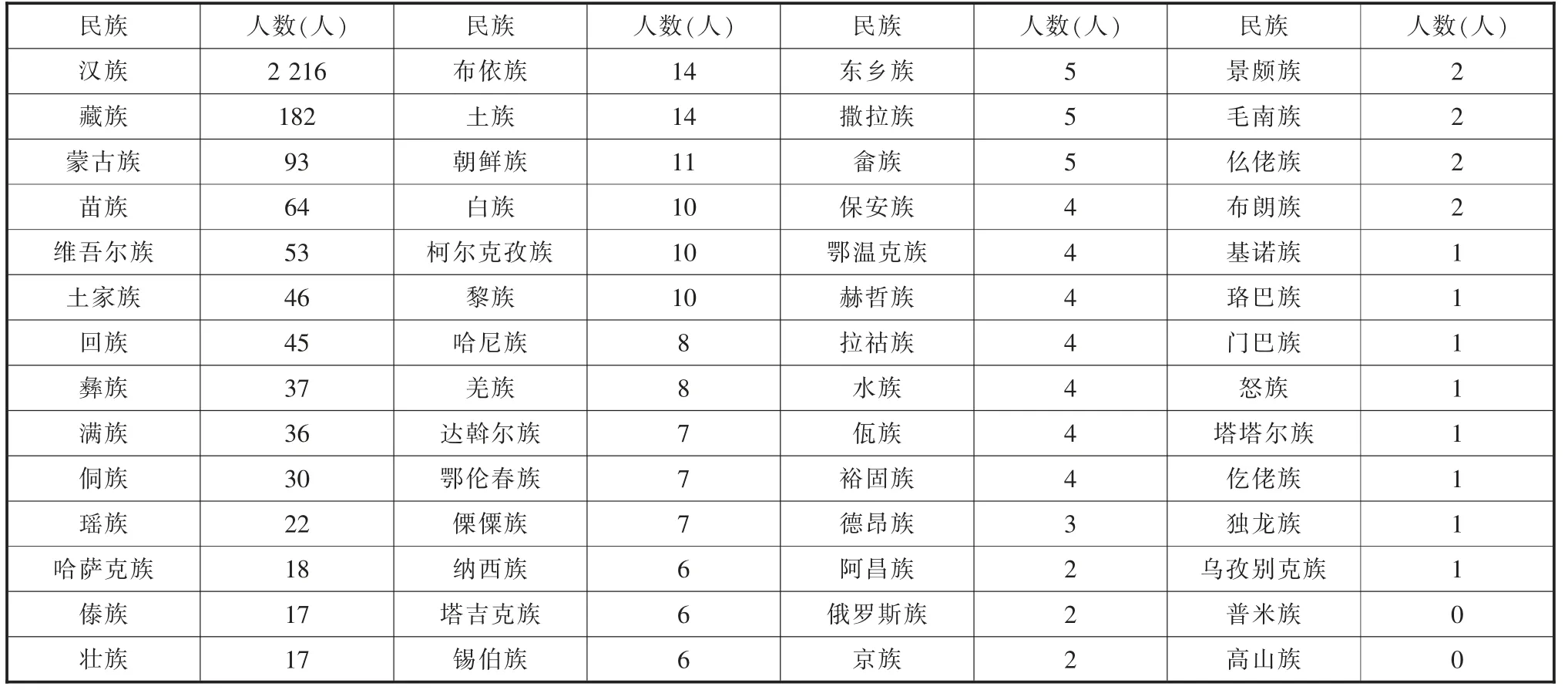

基于當(dāng)前國家級五批認(rèn)定的非遺傳承人數(shù)量在各民族的分布看出,非遺傳承人中漢族傳承人(2 216 人)占比巨大,占總?cè)藬?shù)的70%以上。相比而言,其他少數(shù)民族非遺傳承人人數(shù)較少,有的民族還沒有傳承人(如表1 所示)。

表1 不同民族間國家級非遺傳承人的數(shù)量概況

2.5 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的時空分布格局

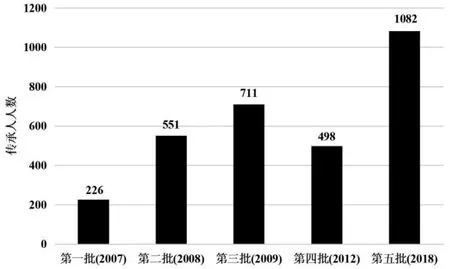

從2007年至2018年,共進(jìn)行了五批傳承人的認(rèn)定:第一批(2007年)226 人、第二批(2008年)551人、第三批(2009年)711 人,第四批(2012年)498人,第五批(2018年)1 082 人,共計3 068 人(如圖5所示)。總體上,傳承人的數(shù)量呈上升趨勢。

圖5 不同間批次傳承人的數(shù)量變化概況

進(jìn)一步對傳承人在各省(自治區(qū))中的變化情況做進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn):隨著時間的推進(jìn),各省(自治區(qū))中,國家級非遺傳承人的數(shù)量在不斷增加。從總體數(shù)據(jù)的分布來看,各省(自治區(qū))之間,國家級非遺傳承人數(shù)量有明顯差距,廣西、黑龍江、海南等省份不足50 人,而浙江省近200 人,數(shù)量差距較大。從地理分布上看,中東部及沿海地區(qū)非遺傳承人的數(shù)量明顯多于東三省及其他地區(qū)。

2.6 國家級文化生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)非遺項目和傳承人概況

通過對國家級文化生態(tài)保護(hù)區(qū)中所含國家級非遺項目數(shù)和傳承人的數(shù)量進(jìn)行匯總發(fā)現(xiàn):24 個國家級文化生態(tài)保護(hù)(實驗)區(qū)中,國家級非遺項目數(shù)量差異巨大,從0~72 項不等(如表2 所示)。很多保護(hù)區(qū)還有傳承人人數(shù)和非遺項目數(shù)不對等的情況。

表2 我國24 個國家級文化生態(tài)保護(hù)(實驗)區(qū)概況

3 討論

3.1 不同類別非遺傳承人數(shù)量的差異

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)類別多種多樣,為了有效地保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),目前,我國根據(jù)《國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄》將非遺共劃分為10 個大的類別。從我們的分析結(jié)果中可看出,在10 類非遺中,傳承人的數(shù)量存在明顯的差異。例如:傳統(tǒng)戲劇有784 人,而傳統(tǒng)體育、游藝與雜技只有88 人,相差近700 人。這在一定程度上反映出,類似于傳統(tǒng)體育、游藝與雜技的非遺傳承人的發(fā)掘和認(rèn)定還依然有很大的空間。此外,由于不同類別的非遺特征,也使得非遺的傳承和利用出現(xiàn)差異。再者,由于各個類別非遺的基數(shù)保有量不同,也會造成各個類別的傳承人人數(shù)也出現(xiàn)了較大差異。由于各類別之間的較大差異,因此,在非遺傳承人認(rèn)定過程中,就應(yīng)該有意識地在某些類別上有適當(dāng)增減的差分機制,從整體的角度出發(fā),才能使整個非遺的保護(hù)均衡發(fā)展。

3.2 年齡分布呈現(xiàn)斷崖式局面

老齡化是當(dāng)下非遺傳承人面臨的主要問題。由于技藝掌握的熟練程度與年齡的相關(guān)關(guān)系,使得大部分傳承人的年齡都普遍偏大。但是,基于本研究的結(jié)果發(fā)現(xiàn),老齡化現(xiàn)象極為嚴(yán)重。在所有獲得的具有年齡數(shù)據(jù)的2 253 人中,60 歲以上(含60 歲)的人數(shù)就到達(dá)了1 903 人,占比達(dá)84.6%,70 歲以上的有1 461 人,也已超過60%。這些傳承人雖然掌握成熟的技藝,但是大部分都很難再教授、傳承,有的甚至都已經(jīng)辭世多年,很多獨門的非遺隨之而消失[3]。從整個國家級非遺傳承人的年齡結(jié)構(gòu)看出,年齡結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了極為嚴(yán)重的老齡化(如圖3 所示)。如何在今后非遺保護(hù)的過程中,逐漸緩和老齡化的尷尬局面依舊是首選問題。如再不引起重視,必將導(dǎo)致非遺傳承人出現(xiàn)斷代現(xiàn)象,甚至是非遺的消失。

3.3 傳承人群體中民族偏倚嚴(yán)重且男女比例不協(xié)調(diào)

國家級非遺傳承人主要集中分布于漢族、藏族、蒙古族、苗族等民族,在怒族、基諾族、獨龍族等民族中,僅有1 名傳承人。筆者在怒江田野調(diào)查期間發(fā)現(xiàn),世居怒江的怒族和獨龍族雖然人口數(shù)量不多,但是卻有著豐富多彩的民族文化,但大多數(shù)都沒有受到關(guān)注。甚至目前在民族文化豐富的普米族和高山族中,現(xiàn)在都還沒有國家級非遺傳承人。一旦這一兩個傳承人有任何變故,也就意味著該非遺項目有可能會消失。因此,在進(jìn)行非遺項目發(fā)掘和傳承人認(rèn)定工作中,應(yīng)該重視傳承人數(shù)量稀少的民族。

另外,在整個國家級非遺傳承人體系中,男性人數(shù)遠(yuǎn)大于女性,女性人數(shù)只占到男性人數(shù)的30%左右,隨著時間的遞進(jìn),男女人數(shù)總體呈上升趨勢,但二者之間仍然存在差距。追其本源,非遺是各民族在長期從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活的智慧結(jié)晶,而在以男性為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)社會中,這可能是造成當(dāng)下傳承人“男多女少”局面的因素之一。但總體來說,在傳承項目上,不同性別的傳承人有自身的優(yōu)勢項目,傳統(tǒng)音樂和傳統(tǒng)美術(shù)的傳承人女性居多,而男性傳承人的優(yōu)勢項目主要在傳統(tǒng)技藝、傳統(tǒng)音樂和民間文學(xué)等類別上[4]。

3.4 傳承人空間格局分布不均

國家級非遺傳承人各省(自治區(qū))的時空分布,能夠直觀地反映出各地區(qū)非遺傳承人數(shù)量的動態(tài)變化。劉曉艷等人(2021)對大理地區(qū)的傳承人格局進(jìn)行了探究,發(fā)現(xiàn)該區(qū)域傳承人存在空間分布不均的情況[5]。從我們的結(jié)果可看出,無論從數(shù)量上還是地域上,各省的第五批傳承人數(shù)量都有了明顯的增加。東南沿海地區(qū)(例如,浙江、江蘇、廣東等地)是非遺傳承人數(shù)量較多省份。余聿瑩(2020)對我國非遺傳承人的空間分布進(jìn)行了系統(tǒng)的探究,結(jié)果發(fā)現(xiàn):非遺傳承人整體在空間分布上屬于集聚分布,東部地區(qū)最多,西部地區(qū)次之,中部地區(qū)最少,二者結(jié)果相一致。而造成當(dāng)下我國非遺傳承人分布的現(xiàn)狀,可能與人口遷移、水源、交流、交通、經(jīng)濟(jì)、民族分布、人口分布的數(shù)量和質(zhì)量、政策等[6-8]。而中西部地區(qū)少數(shù)民族分布相對較多,單從少數(shù)民族成分來看,則主要集中于我國的西南、西北、東北地區(qū)[9]。但是基于總體數(shù)據(jù)來看,在今后的傳承人發(fā)掘與認(rèn)定中,西北、東北、西南等區(qū)域需要重點關(guān)注。

3.5 文化生態(tài)保護(hù)區(qū)與傳承人的關(guān)系

文化生態(tài)保護(hù)區(qū)的建立是具有我國特色的非遺保護(hù)措施,旨在整體上對非遺及其與之相對應(yīng)的環(huán)境、自然和文化生境進(jìn)行統(tǒng)一保護(hù)。我國自2007年至今,已建立了24 個國家級文化生態(tài)保護(hù)(實驗)區(qū),有關(guān)研究也屢見不鮮,但對其中傳承人如何支持保護(hù)區(qū)建立的報道仍然缺乏。本研究發(fā)現(xiàn),在24 個保護(hù)區(qū)中,無論是非遺項目數(shù)量,還是傳承人人數(shù),其波動范圍都非常大,有的保護(hù)區(qū)中甚至沒有國家非遺項目和傳承人,例如:陜西省(寧強縣、略陽縣)羌族文化生態(tài)保護(hù)實驗區(qū)。還有的保護(hù)區(qū)其中的非遺項目和傳承人數(shù)量僅有個位數(shù)。基于國家建立文化生態(tài)保護(hù)區(qū)的初衷——用于保護(hù)其中具有代表性非遺項目及其生境的特定區(qū)域,這顯然是不合乎邏輯的。此外,借用國家公園建設(shè)邏輯,國家級文化生態(tài)保護(hù)區(qū)理應(yīng)具有國家代表性,在地域上、保護(hù)對象上,以及整體定位都應(yīng)該體現(xiàn)國家代表性。但是單從目前文化生態(tài)保護(hù)區(qū)中國家級非遺和傳承人的數(shù)據(jù)來看,部分保護(hù)區(qū)是仍然需要有長足的進(jìn)步。因此,在規(guī)劃和建設(shè)國家級文化生態(tài)保護(hù)區(qū)的過程中,應(yīng)當(dāng)提前規(guī)劃、統(tǒng)籌,建立一套適用的參考標(biāo)準(zhǔn),提出具有代表性的建設(shè)方案。