淺談修規與建筑設計階段如何助力碳達峰碳中和

曾筠

(廣州市番禺城市建筑設計院有限公司,廣東 廣州 511400)

1 建筑領域碳達峰碳中和背景

加快形成綠色發展方式和生活方式,建設生態文明和美麗地球。中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。

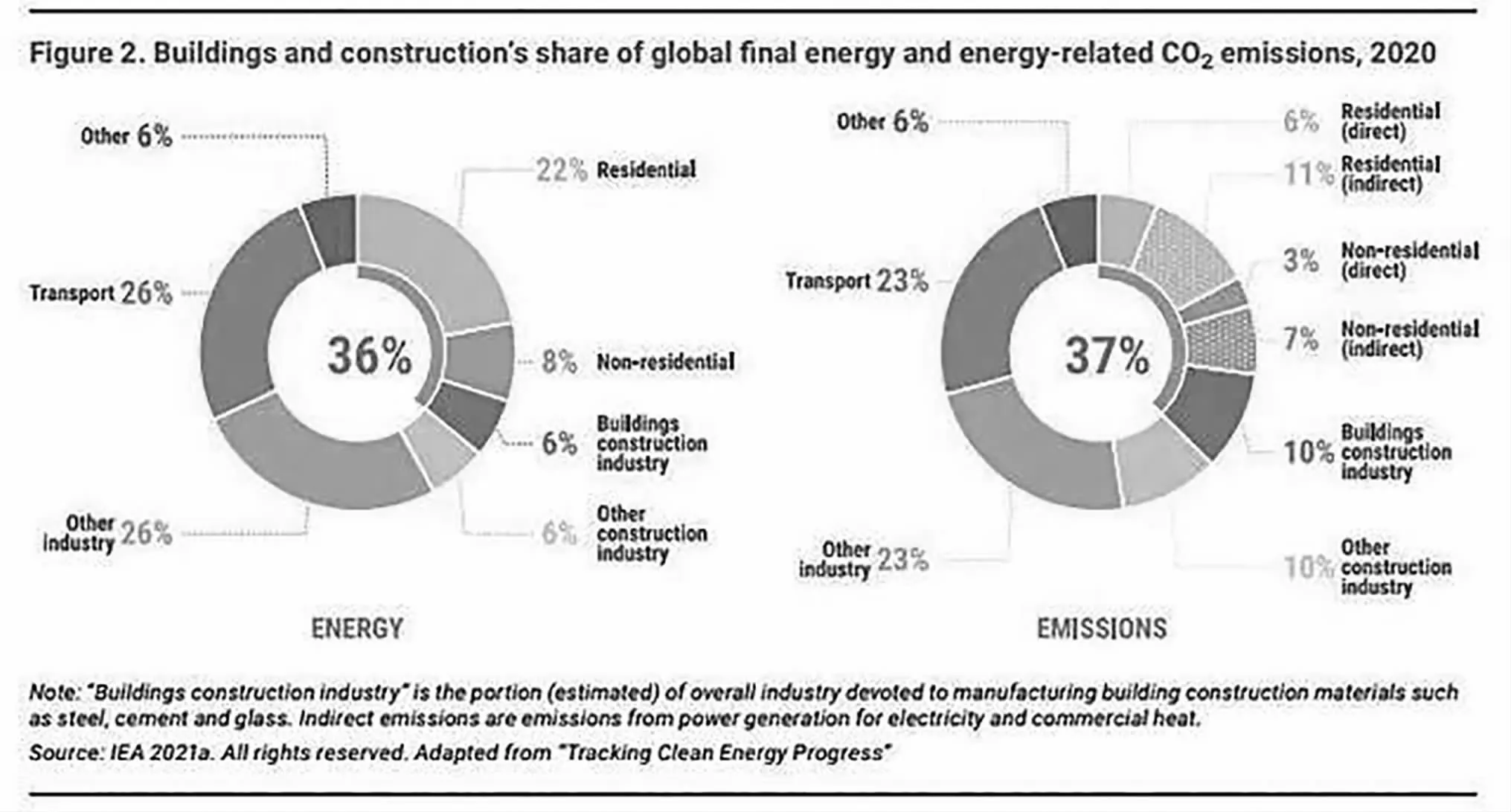

根據《2021全球建筑現狀報告》,從國際上來看,建筑領域的碳排放占全球各行業碳排放比超過三分之一,2020年建筑業占全球能源消耗量的36%,占與能源相關的二氧化碳排放總量的37%,遠超其他領域,數據顯示建筑領域是全球降碳的主要領域,見圖1。

圖1 2020年建筑領域在全球能源和二氧化碳排放中所占的份額

2021年10月24日,中共中央國務院發布《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》(中發〔2021〕36號)。該《意見》的第七點“提升城鄉建設綠色低碳發展質量”對建筑領域提出了城鄉建設綠色低碳發展的頂層要求,要求“推進城鄉建設和管理模式低碳轉型、大力發展節能低碳建筑、加快優化建筑用能結構”。

2021年10月21日中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》,提出到2025年城鄉建設綠色發展體制機制和政策體系基本建立,到2035年城鄉建設全面實現綠色發展,城市和鄉村品質全面提升,美麗中國建設目標基本實現等目標。《意見》提及要建設高品質綠色建筑,大力推廣超低能耗、近零能耗建筑,發展零碳建筑;實現工程建設全過程綠色建造。

2 中國建筑領域碳排放現狀

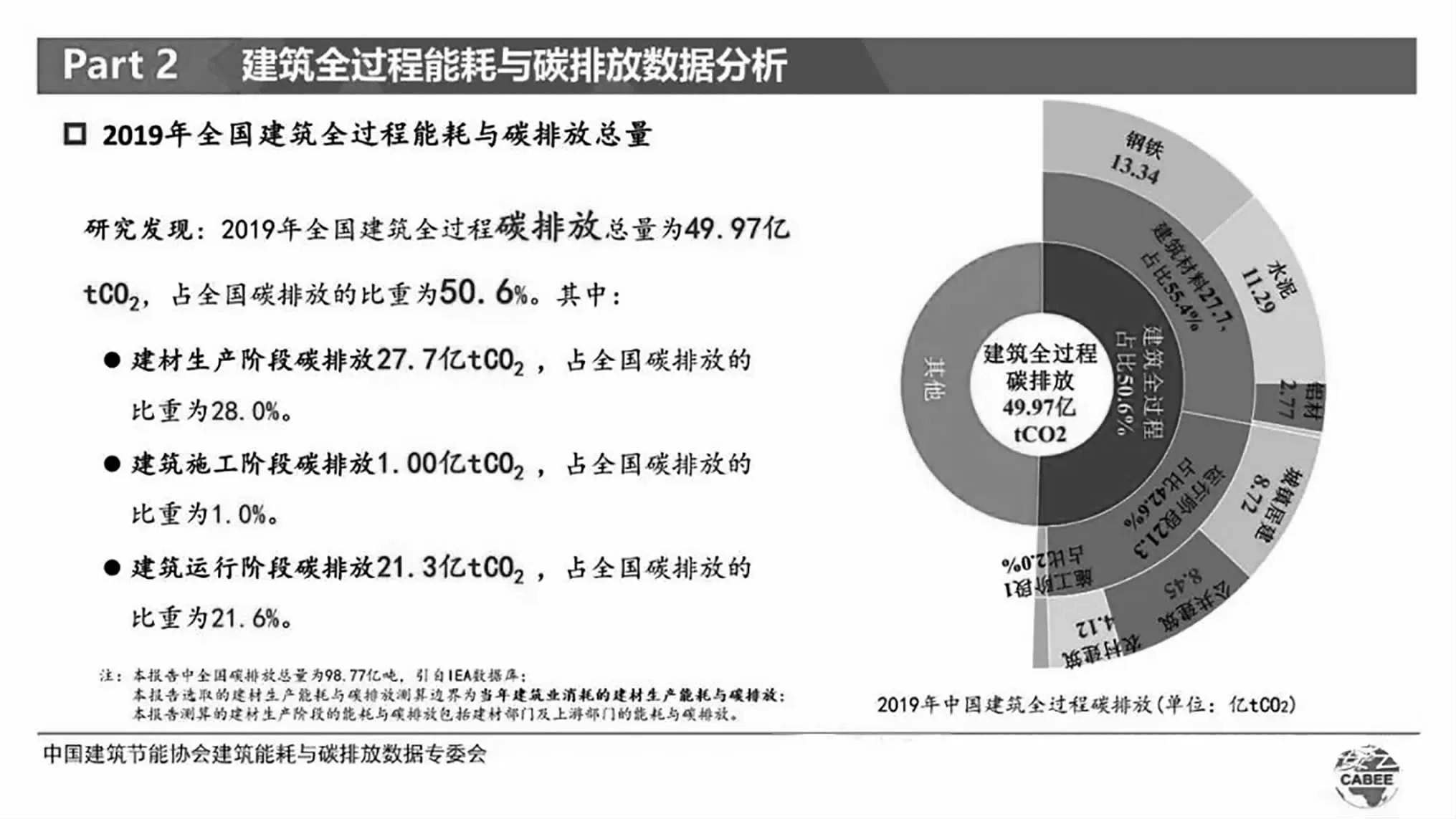

我國建筑領域碳排放的總量龐大,建筑碳排放涉及建材生產運輸、建筑施工、建筑運行和建筑拆除處置四個階段的建筑全生命周期,根據《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2021)》,2019年全國建筑全過程碳排放總量為49.97億tC0,占全國碳排放比重的50.6%。這樣的數據顯示在當前碳達峰、碳中和的背景下,建筑領域的碳減排是實現整體碳達峰的關鍵一環。

近年來我國建筑領域綠色低碳發展穩步推進,國家和各地區陸續制定出臺了多部關于綠色建筑低碳發展的法律法規,以期對碳減排做有效控制,基于我國建筑領域碳排放現狀及綠色建筑發展現狀,本文從項目設計階段探討可操作的碳減排措施,為建筑全生命周期碳減排未雨綢繆,見圖2。

圖2 2019年中國建筑全過程碳排放(單位:億tC02)

3 修規與建筑設計階段如何助力碳達峰碳中和

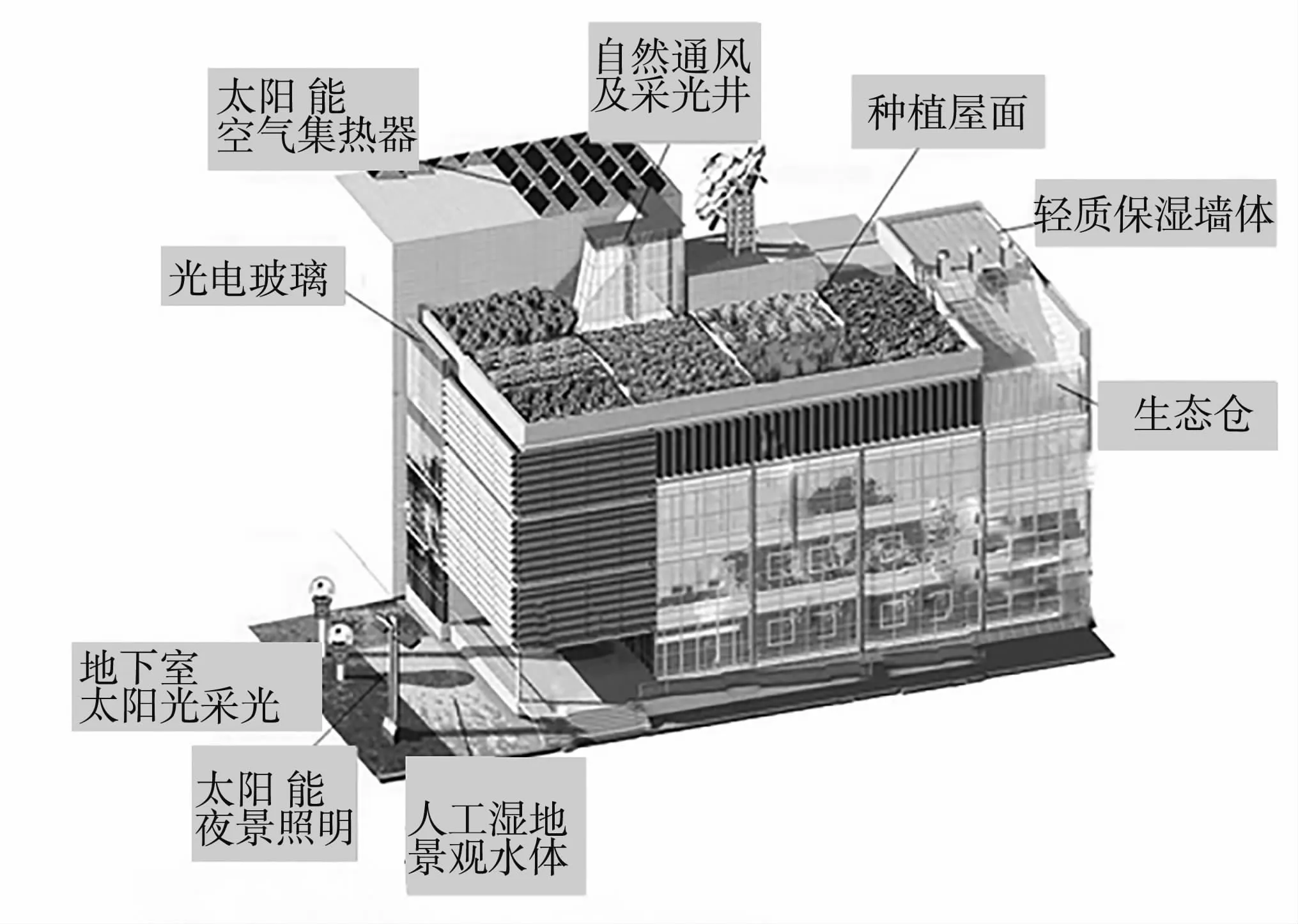

項目從設計早期階段制定碳減排方針,優先采用設計技術及策略實現主動式建筑性能指標,以盡可能低的額外成本將綠色節能低碳理念實際貫徹到所有設計階段,并影響建筑建成后的運行,達到有效碳減排,見圖3。

圖3 低碳建筑設計案例

3.1 規劃設計

3.1.1 規劃布局

現在的項目規劃設計,大家都有意識的采用低影響環境開發的設計方式,遵循統一規劃、合理布局、節約土地、因地制宜、低碳環保、安全防災的原則,根據場地主要日照朝向、常年主導風向、周邊自然景觀、場地溫度濕度等客觀條件,合理規劃建筑布局。

規劃建筑布局主要通過營造良好的風環境與日照條件,以減低能耗,減少碳排放。利用項目周邊帶狀的植被區和水域、市政交通走廊,將街道和室外空間的現成通風廊道引入項目,對基地內的建筑布局方式、地形因素加以組織利用,塑造良好的內部通風條件,利用通風廊道降溫并把污染物排走,高層建筑區域避免大范圍圍合布局,破壞通風廊道,另外需避開冬季不利風向,利用建筑組團阻斷冷風,設置風障,減少冷空氣對建筑的滲透。

滿足規范要求的建筑間距、北高南低的建筑布局及順應太陽日照的規律布局方式,能讓建筑獲得良好采光日照。

建筑朝向一般選擇項目所在地最佳日照朝向,但應滿足冬季獲得足夠的日照并避開主導風向侵襲,夏季能利用自然通風并防止太陽輻射。

3.1.2 綠地與景觀設計

項目成本可控前提下,應盡量增加項目綠化面積,提高固碳、碳匯能力,綠化可以起到調節建筑周邊濕氣和溫度的效果,在改善城市熱島效應、降低雨水排放負荷和建筑節能保溫等方面有著非常好的作用,同時還能有效的吸收C0,達到真正的碳中和。

現今越來越多的項目,除滿足地面綠化指標外,還在建筑上采用立體多層次綠化設計增加綠地面積,具體的措施有花園式屋頂綠化與立體垂直綠化,南昌、九江、廈門等地區甚至將墻體垂直綠化納入可折算綠地面積中,有效推廣垂直綠化的應用,屋頂綠化、垂直綠化在節約能源消耗、減少C0排放方面具有很高的經濟和社會效益,是實現“碳中和”的重要途徑之一。

3.1.3 海綿城市設計

海綿城市設計提供碳匯空間,具體措施主要在場地里設置雨水花園、下沉綠地、屋頂花園、景觀生態水體等吸收儲存雨水,機動車停車位做植草磚,人行道和小廣場做透水鋪裝,減少地表雨水徑流增強土壤保濕性,最終達到控制雨水徑流、源頭減排,又節省水資源的作用。雨水花園、下沉綠地等設施存蓄的雨水,可用于場地綠化澆灑、道路保潔、場地清洗、控塵降溫等,大幅減少了對自來水資源的索取,經濟效益和生態效益顯著。據統計,每節約1t自來水可減少二氧化碳排放約0.91kg。

3.2 建筑設計

3.2.1 合理布置建筑平面

建筑平面布置應根據建筑功能合理排布,提高空間的靈活性、可變性,提高建筑生命周期質量,建筑物主要房間宜設在冬季背風和朝陽的部位,以減少冷風滲透和圍護結構散熱量,增加舒適感。

3.2.2 優化建筑外形,提升建筑節能水平

建筑形體盡量簡約,減少建筑形體凹凸變化,裝飾構件要素盡量減少,控制建筑體形系數,減少建筑熱交換面積,從而降低建筑運行階段占比最大的空調和供暖能耗。

合理控制建筑窗墻比,在確保充分利用自然采光的前提下,盡量減小建筑窗戶面積,區別不同朝向控制窗墻比,盡量避免東西向開大窗,提高窗戶遮陽性能。此外,外窗可開啟面積應適當增大,加強自然通風效果。

選擇合適的材料、合適的工藝技術提升建筑圍護結構的保溫隔熱性能,給建筑提供高質量的節能運行條件。

3.2.3 嚴格執行節能規范

近年來,我國的節能標準穩步提高,對于規范的嚴格執行,有利于節能減排目標的順利實現。2022年4月1日起實施的《建筑節能與可再生能源利用通用規范》GB55015—2021,將建筑碳排放計算作為強制要求執行,新建的居住和公共建筑碳排放強度在2016年的節能設計標準基礎上平均降低40%,碳排放強度平均降低7kgC0/(m·a)以上,能耗水平要求再升級,新建居住建筑和公共建筑平均設計能耗水平在2016年的節能設計標準基礎上分別降低30%和20%。嚴寒和寒冷地區居住建筑平均節能率應為75%;其他氣候區居住建筑平均節能率應為65%;公共建筑平均節能率應為72%。

3.2.4 數字化信息與計算的應用

建筑信息模型(BIM)技術的發展為節能減排提供了技術支持,通過建筑信息模型的建立和碳排放計算分析軟件的運用,可以快速、直觀地模擬出建筑運營期間的碳排放情況,同時請專業的能源顧問進行分析調整,最終優選出在項目全生命周期內綜合效益最優的方案。

3.2.5 采用綠色低碳建材

建材生產階段的碳排放不容小覷,2020年,中國水泥產量23.77億t,約占全球55%,排放C0約12.30億t,約占全國碳排放總量12.1%。2020年鋼材產量13.24億t,鋼鐵行業碳排放量占全國碳排放總量的15%左右。建筑物中大量的混凝土或水泥、鋼材和鋁材,是建筑隱含碳最大的排放源,值得在建材上尋找替代解決方案。

目前來看,我國綠色建材在發展的過程中存在著產業轉型較慢、從事企業很少、整體發展較差、客觀評價缺乏以及產品價格偏高等問題,使得綠色建材發展受到很大制約。

在成本可控的情況下,設計應優先選擇綠色環保的新型材料、可再生材料、可重復利用材料、本土材料,以減少對環境的破壞和污染,降低遠途運輸帶來的交通污染。此外還需采取現代化技術手段提高材料利用效率,盡可能減少建筑垃圾的產生,建筑設計與室內空間設計盡可能實現一體化,以節約材料用量。

3.2.6 裝配式建筑設計

現在全國大部分地區都推行裝配式建筑發展,要求在設計階段劃定一定范圍與比例的裝配式建筑,近幾年,雖然我國建筑施工能耗總體呈現不斷上升的趨勢,但是單位建造面積碳排放量則表現出逐年下降的特征,這是由于我國不斷優化改善建筑施工流程,更新升級技術設備,從而在一定程度上減少了建筑施工環節碳排放。

與傳統建筑相比,裝配式建筑的碳排放優勢主要體現在建材生產階段與建筑施工階段。裝配式建筑采用規模化的集約式生產能夠一定程度上節約耗材、降低能耗并減少建筑廢棄物;其在建筑施工過程中采取機械化安裝的方式,能夠減少空氣、噪聲、廢物廢水排放等污染,降低整個建筑生命周期內的碳排放。裝配式建筑的預制構件還能夠重復利用,實現資源再生,亦或原材料的再生,有利于建筑拆除階段的碳減排。

3.2.7 建筑用能電氣化與電氣節能

設計階段通過合理低能耗的電氣化設計實現碳減排。

建筑用能電氣化可大幅降低直接碳排放,電氣化供暖、生活熱水及空調的電氣化與使用化石燃料提供同樣服務相比,能有效為用戶在電器的壽命周期內節約成本并減少碳排放量。隨著電力系統中可再生能源占比的提高,電力需求彈性的價值也很有可能會提高。用戶通過智能設備實現電力需求彈性的能力還能夠進一步降低電氣化的全生命周期成本。

提高新能源的利用率,大部分地區均可利用采用太陽能光伏發電,利用地熱資源進行制冷制熱等,從而減少對傳統能源的依賴,降低碳排放。

建筑設備的智能化控制,具體措施有公共區域的照明系統采用分區、定時、感應等智能化節能方式控制;采光良好區域的照明控制與其他區域的照明控制分別設置;空調采取分區控制溫度等節能措施;綠化灌溉及空調冷卻水系統采用節水設備或技術;結合雨水綜合利用設施營造室外景觀水體等。

3.3 從規劃設計建筑到設計使用者的行為

合理規劃設計一個項目或一棟建筑還只是建筑碳減排的一個初始階段,一棟建筑碳排放量最多的是發生在建筑使用運行階段,因此在設計上還要考慮培養使用者健康低碳環保的行為習慣,通過人的主動行為影響建筑的健康舒適和節能環保性能。在建筑設計及運營階段,充分考慮用戶的健康舒適感受及其對建筑節能環保的影響,形成一套有效的用戶行為管理策略和措施,從而有效減碳。

4 結語

在規劃和建筑設計階段做出合理的節能減排方針是最大限度地減少建筑碳排放的第一重要步驟。實現建筑領域的碳中和,還需要建筑全生命周期的各個階段共同發力,以及完善的政策支持和引導促進建筑領域綠色低碳工作開展,更全面的技術指南制定綠色建筑評價標準體系,嚴苛的規范執行力度,綠色低碳新技術新材料的研發與集成,以及我們如何健康合理的使用建筑。