單播措施下三江源區高寒退化草地恢復效果評估

張小芳, 張春平, 楊增增, 李彩弟, 楊曉霞, 劉文亭, 俞 旸, 董全民

(青海大學畜牧獸醫科學院/青海省畜牧獸醫科學院, 青海省高寒草地適應性管理重點實驗室, 青海 西寧 810016)

草地是一種分布遼闊的陸地生態類型,也是最重要的生態系統之一[1-2]。中國草地面積約占世界草地面積的12%[3],青海省草地面積約占全國草地面積的16%[4]。位于青藏高原腹地的三江源地區(又稱“江河源區”)是長江、黃河、瀾滄江的源頭,該地區占整個青海省土地總面積的50.3%[5],被稱之為“江河之源”、“中華水塔”[6]。高寒草甸是三江源區主要的植被類型,在生態安全、水源涵養、防止水土流失和土地荒漠化等方面發揮著重要作用。近年來,由于長期的不合理利用與氣候因子的變化,使得草地的群落結構發生了很大改變,草地發生大面積退化和沙化,原有的生態功能得不到發揮,草地退化成為天然草地面臨的突出問題[6-8]。青藏高原位于世界第三極,由于自然因素和人為因素,青海省三江源區高寒牧區近90%的草地均存在不同程度的退化[9],其中50%以上的草地發生了嚴重退化[10-11],草地牧草生物產量下降、利用性能降低,生態系統嚴重失調[12-13],生態價值基本喪失,最終形成了黑土灘。因此,草地的恢復與重建已成為國內外學者的關注熱點之一。目前,黑土灘已成為青海省天然草地的主要問題。黑土灘的自然恢復難度較大,必須通過人工干預才能遏制其退化趨勢[14-18]。近年來的研究發現黑土灘恢復的主要技術手段是建植人工草地,人工草地對于社會效益、經濟效益和生態環境保護具有極大的促進作用[17-19]。

生態系統健康是生態學研究的熱點與前沿問題之一[20],草地健康是生態系統健康的重要組成部分,通常用來表征草地的某些特定功能與作用。草地健康評價是草地合理利用和管理的基礎,能夠反映草地的綜合特征[21-22]。目前,草地健康評價大多從經濟效益和生態效益兩個角度考慮[23],而草地類型不同,所用的草地健康評價方法也不相同,常用的草地健康評價方法有VOR綜合指數法、CVOR綜合指數法、單因子羅列法、單因子復合法、功能評價法、模糊數學綜合評價法、專家打分法和灰色關聯法等[24]。其中,VOR綜合指數在1999年被國際生態系統健康大會推薦為生態系統健康診斷的綜合指標。VOR綜合指數模型是基于活力(Vigor,V)、組織力(Organization,O)和恢復力(Resilience,R)構建[25],在實踐中得到了一定的應用[26]。VOR評價體系更多的是反映植被狀況,作為草地物質能量交換的土壤未納入到其中,各單項指標的尺度尚不統一,制約著VOR評價方法的適用性[27-28]。CVOR綜合指數是由任繼周院士2000年提出[29],其在VOR指數基礎之上,加入了表征生態系統的大氣、土地與位點等因子綜合的草地基況(Condition,C),建立了CVOR綜合指數的計算模型和方法。相關研究發現,評價方法中CVOR優于VOR,CVOR具有綜合、簡單、準確和適用的特點[30],能更全面地評價草地健康狀況[31]。陸均等[32]基于CVOR指數對巴音布魯克高寒草原進行了健康評價,得出降水和放牧是影響高寒草原健康狀況的主要因素。常駿[33]對呼倫貝爾草地進行利用單元劃分與生態系統健康評價的研究表明,輕度和中度放牧有利于草地健康。馬青青[34]基于遙感技術和地面實測數據相結合并利用CVOR指數評價不同放牧強度對青藏高原高寒草地健康的影響,發現適度放牧對草地健康有所裨益。董云龍[35]2014年利用均方差權值法對甘南桑科草甸草原的幾種培育措施(劃破草皮+補播、未施加措施草地、鼠丘補播處理、施肥,持續放牧)進行了健康評價,表明草地生態系統健康程度對草地基況的響應較為明顯。尹燕亭等[36]利用牧戶感知和野外調查相結合的方式對內蒙古東部草甸草原的健康進行了評價,結果表明,牧戶感知和CVOR指數法評價結果具有一致性,均判定草原生態系統呈現不同程度退化。索曉璐[37]在圍欄禁牧工程對沙生針茅草原生態系統健康狀況的影響中研究發現,圍封6年有利于草地健康恢復。

在退化草地恢復過程中,植被與土壤對草地質量評估及恢復治理具有重要意義,目前關于人工草地植被方面的研究主要集中于群落結構及穩定性的研究,群落結構的研究主要集中于群落生產力和物種多樣性等方面[38-39],而不同區域環境內,人工草地的植物群落結構及草地生產力和土壤性質會有所差異,且目前國內草地生態系統評價多集中于放牧和封育等方面[40-41],研究多側重于生態系統服務價值評估[42]、土壤質量評價[43]、群落結構及多樣性和穩定性評價[44]等領域,而利用CVOR指數在不同區域的人工草地恢復效果的綜合評價方面鮮有文獻報道。因此,本研究的開展對青藏高原高寒草地的可持續發展意義重大。綜上,本試驗選擇青海省三江源區海南州貴南縣森多鄉和果洛州瑪沁縣大武鎮的人工單播草地為研究對象,通過分析不同區域單播人工草地的植被和土壤的年際變化特征,利用CVOR綜合評價模型來定量評估單播措施對重度退化草地的生態恢復效果,為指導高寒人工草地的建植和后續管理提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 樣地概況

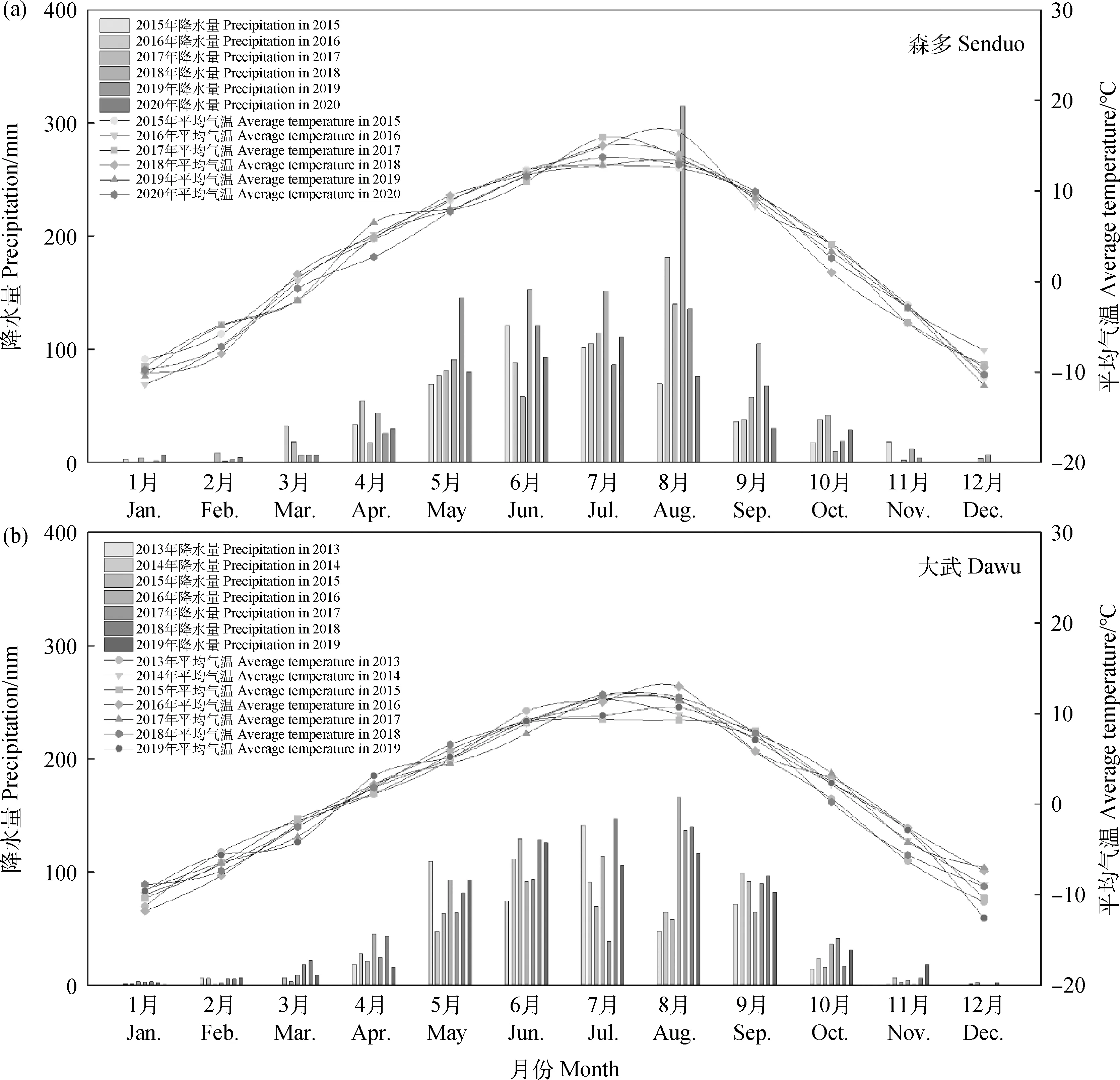

研究地點選擇青海省海南州貴南縣森多鄉和果洛州瑪沁縣大武鎮兩個地點。貴南縣森多鄉屬典型的高原大陸性氣候,冬長夏短。地處100°45′E,35°28′N,海拔3 607 m。年平均氣溫為2.3℃,年極端最高氣溫31.8℃,年極端最低氣溫-29.2℃,年降水量為403.8 mm,年平均日照時數為2 907.8 h,年平均蒸發量為1 378.5 mm。主要植被類型為高寒草甸,主要土壤為高山草甸土。青海省果洛州瑪沁縣大武鎮地處果洛州東北部,屬高原寒冷氣候。地處100°15′E,34°25′N,海拔3 764 m。年平均溫度-3.9℃,最冷月1月的平均氣溫為-12.6℃,最熱月7月的平均氣溫為9.7℃。年降水量為513.2 mm,年平均蒸發量為2 471.6 mm,無絕對無霜期。主要植被類型為高寒草甸,土壤為高寒草甸土(圖1)。

圖1 研究區降水量和平均氣溫Fig.1 Precipitation and average temperature in the study areas (2013—2020)

1.2 樣地設置

目前,有研究者根據高寒草地等級的劃分,將三江源區黑土灘退化草地劃分為三類:輕度、中度、重度和極度退化草地。針對不同退化程度采用不同的恢復措施,輕度退化草地采用圍封措施,中度退化草地采用補播措施,重度和極度退化草地采用單播與混播措施。課題組依托前期項目,業已在貴南縣和瑪沁縣建立了相應的草地早熟禾(Poapratensis)單播人工草地,其播量為0.03 kg·hm-2,施基肥1.33 kg·hm-2,面積約為66.67 hm2。選取兩個地方的示范區作為試驗樣地。示范地在種植第一年禁牧,之后采用冬季放牧利用,放牧時間約為每年11月份到次年5月份,其他時間禁牧,放牧利用率均為50%左右。本研究選擇的試驗樣地為:貴南縣森多鄉2014年建植的單播人工草地,建植期分別為2a,3a,4a,5a,6a的人工草地;瑪沁縣大武鎮選擇2007年、2009年和2015年草地早熟禾單播人工草地,建植期分別為2a,4a,6a,7a,10a的人工草地,選取各樣地周邊的重度退化草地為對照樣地。

1.3 樣品采集及指標測定

2013—2020年,于每年植物生長旺季(8月份)在每個樣地和對照樣地中設置5條樣帶,在每條樣帶隨機設置5個1 m × 1 m的樣方進行植被調查,取其平均值作為一個重復(共計5個重復)。

植物樣品:用針刺法測定樣方植被蓋度,用卷尺測定每個物種高度。植被特征記錄完后,將樣方內所有植物按各物種分別齊地面剪下,裝入信封,帶回實驗室,在65℃下烘干至恒重,以計算各物種生物量。

土壤樣品:在收集完后地上植被的樣方內,進行土壤取樣,用直徑為3.5 cm土鉆采集0~10 cm土樣,在每個樣方內隨機3鉆,將同層的3鉆混合為一個樣。去除雜物后,將采集的土樣風干后過1 mm的篩子用于測定土壤養分。

土壤樣品分析:土壤有機質(Soil organic matter,SOM)含量測定采用重鉻酸鉀氧化——外加熱法。土壤有機碳=土壤有機質/1.724[28]。

1.4 CVOR指數的測算模型與方法

(1)基況指數(C)的選取和計算

C=Ci/Cck

其中,Ci和Cck分別代表評價樣地和對照樣地中0~10 cm的土壤有機碳含量,C∈[0,1],若是C> 1,統一取C=1。

(2)活力指數(V)的選取和計算

V=Bi/Bck

其中,Bi和Bck分別代表評價樣地中地上生物量和對照中地上生物量的含量,V∈[0,1],若是V> 1,統一取V=1。

(3)組織力指數(O)的選取和計算

(4)恢復力指數(R)的選取和計算

R=H/Hck(1-ΔF)I

其中,H和Hck分別代表評價樣地中處理和對照的多樣性指數,本研究中多樣性指數為Shannon-Wiener指數,ΔF代表處理和對照總蓋度的差值,I=1+草地早熟禾重要值[27]。恢復力指數是生態系統在出現外界壓力的情況后,其能保持自身結構或者功能的抵抗能力的強弱程度,而本研究為多年生草地早熟禾單播人工草地,因此選擇草地早熟禾的重要值來計算不同區域的恢復力。

(5)CVOR綜合指數評價

VOR=WV×V+WO×O+WR×R;WV+WO+WR=1,WV,WO,WR≥0

CVOR=C×VOR

其中,WV,WO,WR分別是V,O,R的權重系數。反映各單項因素的重要性,同時避免或減輕由于數據背景不確定性、自然的空間不均勻性或時間波動性造成的結果誤差。本研究中,因取樣背景清晰,故取值WV=WO=WR=1/3。

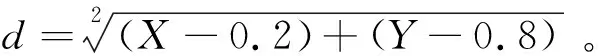

采用CVOR指數進行數據分析時,利用四分法將草原生態系統健康狀況劃分為4個不同等級(表1)。

表1 草地健康評價指數及等級Table 1 Index and rank of grassland health evaluation

1.5 數據統計及分析

植被物種多樣性采用Shannon-Wiener指數,計算方法如下:Shannon-Wiener指數(H)=-∑PilnPi。

采用Excel 2019對數據進行整理,采用R語言進行數據統計分析,采用Sigmaplot 14和Origin 9.1進行相關圖的繪制。

2 結果與分析

2.1 不同建植期草地生產力與多樣性

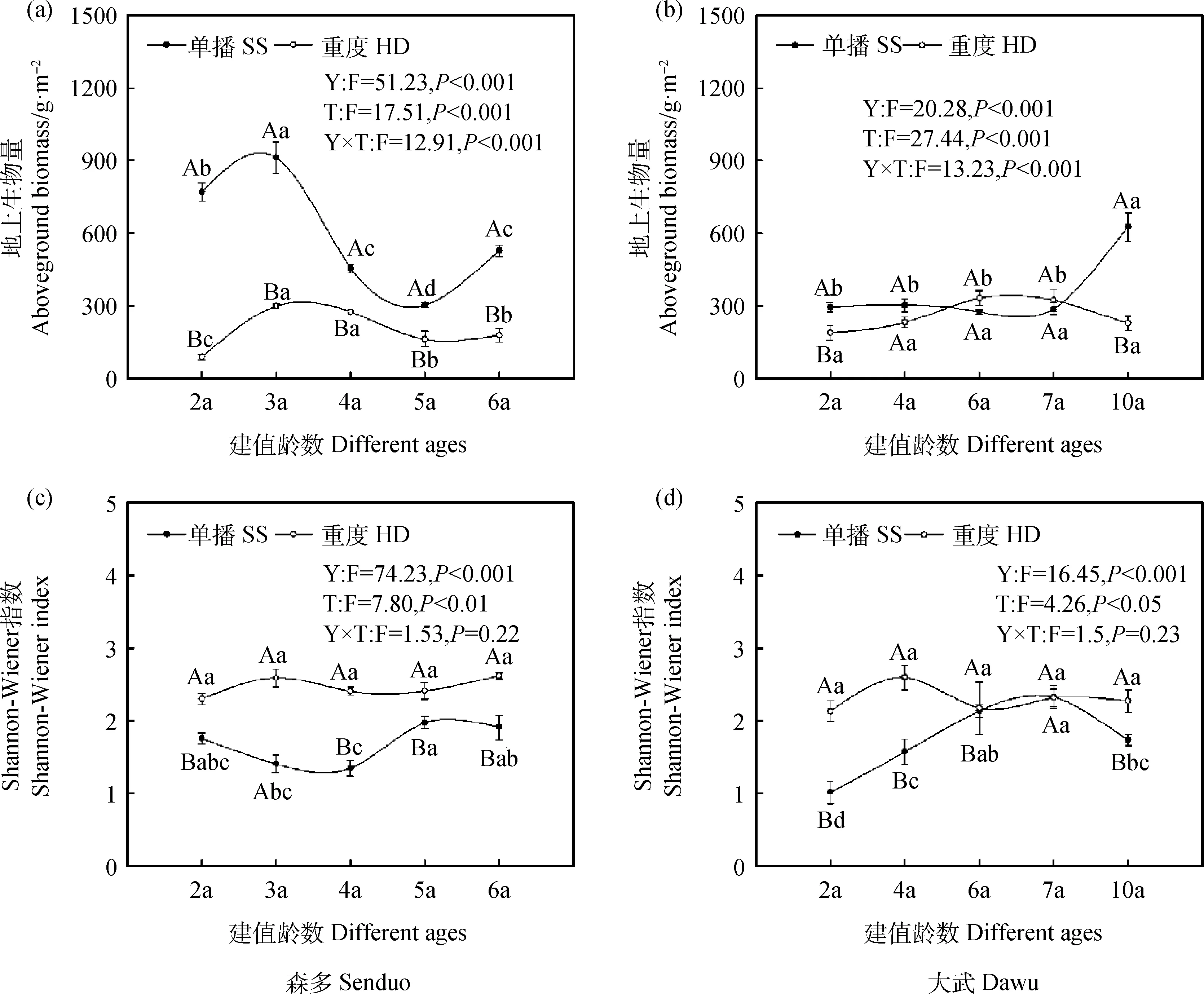

與重度退化草地相比,不同區域單播改良措施的草地地上生物量和Shannon-Wiener指數隨年份的增加呈現出動態的變化。由圖2可知,森多樣地2016—2020年,地上生物量差異極顯著(P<0.01),變化范圍為303.55~912.50 g·m-2,3a單播人工草地的地上生物量最大(圖2a);大武樣地2013—2019年,單播改良措施對草地地上生物量的影響效果顯著(P<0.01),變化范圍為276.24~627.11 g·m-2,10a單播人工草地的地上生物量最大(圖2b);單播后,不同區域退化草地的地上生物量顯著明顯高于重度退化草地。就地上生物量而言,在建植2a,4a人工草地中,單播恢復措施對森多樣地的恢復效果較大武單播人工草地好。森多單播2a草地地上生物量是重度退化草地的8.59倍,差異極顯著(P<0.01),大武單播2a樣地地上生物量是重度退化草地的1.54倍,差異顯著(P<0.05);森多單播4a草地地上生物量是重度退化草地的1.65倍,差異極顯著(P<0.01),大武單播4a草地地上生物量是重度退化草地的1.3倍,差異不顯著。此外,單播措施下年份和處理對森多和大武單播草地地上生物量有顯著的交互作用(P<0.01)。

圖2 不同區域單播人工草地地上生物量及多樣性指數的變化Fig.2 Changes of aboveground biomass and Shannon-Wiener diversity index of single sowing grassland in different regions注:圖中數值為平均值±標準誤。不同小寫字母表示同一樣點不同年份之間差異顯著,不同大寫字母表示同一樣點不同處理之間差異顯著(P<0.05),下同Note:In the figure,values are mean±SE. Different lowercase letters mean that the same point varies significantly from year to year,different capital letters indicate the same point and there is a significant difference among different treatments at the 0.05 level,the same as below

森多樣地2016—2020年,單播改良措施對Shannon-Wiener指數有顯著影響(P<0.05,圖2c),Shannon-Wiener指數在單播2a~4a人工草地逐漸下降,但隨著時間繼續增加又表現為波動上升趨勢。大武樣地2013—2019年,單播改良措施對Shannon-Wiener指數也有顯著影響(P<0.01,圖2d),在2a~7a單播人工草地逐漸增加,而10單播人工草地較前期有所下降。單播后,不同區域的物種多樣性均有所降低,Shannon-Wiener指數在大武單播2a和4a人工草地最低,與重度退化草地相比分別降低了1.67和1.63倍。此外,單播措施下,年份和處理對森多和大武的Shannon-Wiener指數均沒有交互作用。

2.2 不同建植期草地植物功能群比例

隨著單播改良年限的增加,各區域植物功能群組分的比例也發生著顯著的變化(圖3),且受單播改良年限的影響,森多樣地2016—2020年,禾本科功能群所占比例逐漸降低,由建植2a的91.68%下降到6a的79.48%;未出現莎草科牧草和豆科牧草;雜類草所占比例逐漸增加,由8.20%增長到18.78%(圖3a)。大武樣地2013—2019年,禾本科功能群所占比例逐漸降低,由2a的82.89%下降到7a的42.03%,在單播10a所占比例又增長到86.89%;莎草科只在單播4a草地出現,且所占比例只有2.24%;豆科牧草比例逐年增加,由4a的1.31%增長到7a的21.04%;雜類草則呈先增加后降低的變化趨勢,由2a的17.11%增長到7a的36.92%,在單播10a樣地又下降到13.11%(圖3b)。總體來看,不同區域單播草地禾本科植物占主要優勢,其次為雜類草。單播2a,4a,森多和大武研究區的禾本科牧草比例均高于重度退化草地,莎草科牧草均未出現,豆科比例在重度退化草地均高于單播樣地,雜類草牧草比例單播樣地低于重度退化草地。

圖3 單播措施對不同區域植物功能群的影響Fig.3 Effect of single sowing on plant functional groups in different regions

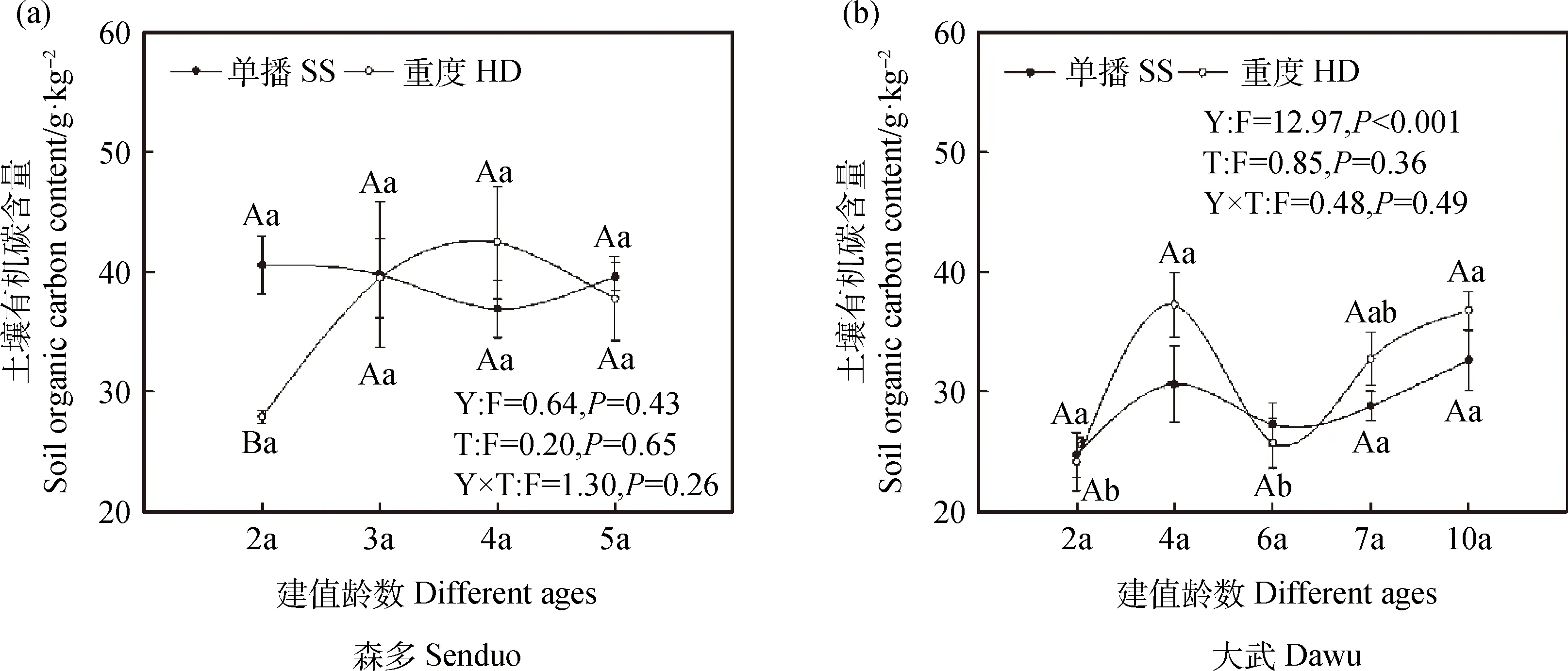

2.3 不同建植期土壤有機碳含量變化

單播措施和年限改變了土壤有機碳含量(圖4)。隨單播改良年限增加,森多樣地土壤有機碳(SOC)呈現為先降低后增加的變化趨勢(圖4a),SOC在第二年最高,為40.56 g·kg-2,較重度退化草地提高了45.59%,高于重度退化草地和其他年份,土壤有機碳年際間變化表現為單播2a>單播3a>單播5a>單播4a。大武樣地土壤有機碳大體呈上升的變化趨勢(圖4b),SOC在種植10a草地最高,為32.59 g·kg-2,低于重度退化草地,土壤有機碳單播10a>單播4a>單播7a>單播6a>單播2a。森多和大武研究區單播樣地和重度退化草地相同土層之間沒有顯著差異。與重度退化草地相比,單播措施提高了森多樣地的土壤有機碳含量,但差異不顯著;而單播措施下,大武樣地的土壤有機碳含量除6a草地外均低于重度退化草地的土壤有機碳含量。

圖4 單播措施對不同區域土壤有機碳含量的影響Fig.4 Effect of single sowing on soil organic carbon content in different regions

2.4 評價模型的各單項測算指數

由表2可知,單播改良年限對森多樣地基況指數、活力指數、組織力指數和恢復力指數均未產生顯著影響;單播改良年限下,大武樣地的組織力指數7a顯著高于4a草地(P< 0.05),隨改良年限增加呈現為先降低后增加又降低的變化趨勢,恢復力指數6a顯著高于2a和10a草地(P< 0.05),隨改良年限的增加呈先增加后降低的趨勢。而單播改良年限對大武樣地基況指數和活力指數沒有產生顯著影響。

表2 不同區域單播措施下評價模型的各單項測算指數Table 2 Single measure indexes under single sowing in different regions

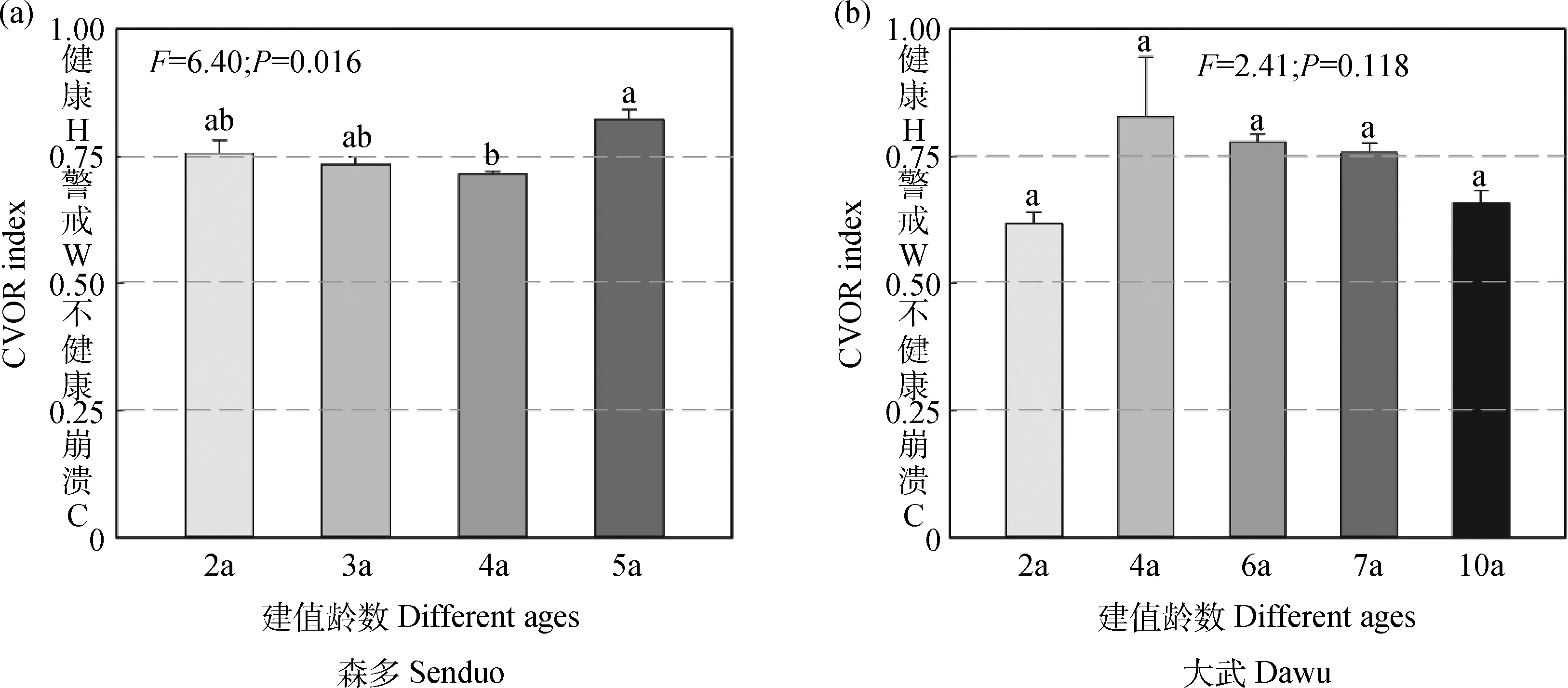

2.5 草地生態系統CVOR健康指數的模型評價

利用CVOR綜合指數對不同區域單播草地進行健康評價,研究發現森多樣地2016-2019年,單播草地在建植5a草地CVOR值最高,數值達0.82,處在生態系統“健康”區間,與4a草地相比差異顯著(P< 0.05)。單播2a草地處于“健康”區間,數值為0.76,單播3a和4a草地的CVOR值均處于“警戒”狀態,且差異不顯著(圖5a),草地生態健康程度大致為:單播5a>單播2a>單播3a>單播4a。

大武樣地2013—2019年,隨著單播年限的延長,CVOR值變化不一,單播4a,6a和7a草地處于生態系統“健康”區間,數值均大于0.75,且4a單播草地的CVOR值最高,但與其他建植期相比差異不顯著,在種植2a和10a的草地處于“警戒”區間,CVOR值分別為0.62和0.66(圖5b)。草地生態健康程度大致為:單播4a>單播6a>單播7a>單播10a>單播2a。在單播2a草地,森多樣地的CVOR值高于大武樣地,而在4a草地,大武樣地CVOR值又高于森多單播草地。

圖5 不同區域單播人工草地健康評價結果Fig.5 Health evaluation results of single sowing grassland in different regions

3 討論

3.1 草地生產力與多樣性

草地植被恢復過程中,植物群落結構特征變化最為明顯。生產力決定著草地的承載力,植物群落生產力是否增加是草地恢復最直觀的標準,而地上生物量是反映草地狀況和生產潛力的基本指標,也是反映群落結構的重要指標。本研究中單播措施顯著提高了不同區域重度退化草地的地上生物量,說明單播措施促進重度退化草地群落數量特征得到恢復,生產力提高[45-47]。人工草地的建植是人為干擾植被自然狀態的一種行為,是處于不斷發展、變化和演替之中的[48]。因此,在不同建植時期,其群落結構特征、物種多樣性以及土壤理化性質等均存在明顯差異[45],而草地生產力的年際變化主要由當地降水、氣溫和日照輻射等環境因子所決定。韓海龍等[49]和楊慧茹等[50]研究發現單播措施隨著生長年限的延長生物量逐漸下降,并且草地早熟禾單播人工草地植被地上生物量在2a草地達到最高。王長庭等[51]在三江源區不同建植年代人工草地群落演替中得到,人工草地建植14年后,其物種數、生物量與多樣性指數回升。李斌奇等[52]研究表明,高寒草地生物量會隨著降水量的增加而增加,吳紅寶等[53]則認為溫度是決定地上生物量的關鍵因子。本研究中,隨著改良年限的延長,森多單播樣地地上生物量呈上升-下降-上升的變化趨勢,對3a草地的影響最為明顯,大武單播樣地呈下降-上升的變化趨勢,對10a草地的地上生物量增產效果更明顯,與上述研究不盡一致,造成這種結果的原因可能是當地的水熱條件和年降水量等多方面的原因。另外,不同區域單播草地植被地上生物量、功能群和物種多樣性均有差異,而這種差異主要受經緯度、海拔、降水量、日照時數等眾多因素影響所致[46]。有研究表明高寒草地生物量隨著海拔的升高而降低[53],隨著經緯度的升高而顯著減小[54],吳紅寶等[53]在海拔對藏北高寒草地物種多樣性和生物量的影響中表明溫度是決定地上生物量的關鍵因子,而海拔的升高又會引起溫度的降低[55]。因此,本研究中單播措施的2a和4a草地,地上生物量森多的增產效果均比大武好,其原因可能是與2個區域所處的生態環境差異較大有關,且森多的水熱條件更有利于植被的生長發育。

物種多樣性是反映群落結構類型、發展階段、穩定程度和植被群落的生境差異的指標,在植被群落中具有重要的生態學意義[56]。本研究中,單播措施的草地植物群落的Shannon-Wiener指數因時間和空間的變化而有明顯的差異,時間尺度上,隨著改良年限的延長,森多單播樣地的Shannon-Wiener指數呈先下降后上升的變化趨勢,而大武單播樣地則呈相反的變化趨勢。區域尺度上,在相同建植2a和4a草地中,大武單播人工草地Shannon-Wiener指數最低。高小剛[5]研究發現,人工草地Shannon-Wiener指數隨著建植年限的增長呈現先增大后不變的趨勢。張強強[57]則認為,不同年限人工草地3年草地變化最明顯,且隨著建植年限的延長,多樣性指數也隨之提高,生態優勢度反而降低。本研究結果中,與重度退化草地相比,森多單播草地物種多樣性指數均顯著降低,這與許濤等[58]研究結果一致。大武單播樣地物種多樣性指數變化趨勢一致,均呈上升-下降的趨勢,并且低于重度退化草地,研究結果與前人研究結果存在差異,這可能與地理位置、環境因素、土壤性質等有關。有研究表明,高寒草甸物種多樣性指數隨著年均溫的升高而顯著升高[54]。建植人工草地后,不同區域的物種多樣性具有明顯的不同,森多與大武2a,4a草地物種多樣性均低于重度退化草地,且Shannon-Wiener指數在大武2a單播樣地最低,這與上述研究結果一致。

3.2 草地植物功能群比例

功能群是將一個生態系統內一些具有相似特征或行為上表現出相似特征的物種進行歸類,是物種在群內地位和功能的衡量指標[59]。本研究結果中,與重度退化草地相比,單播措施對植物功能群的占比具有顯著的影響,主要體現在禾本科牧草生物量的提高以及雜類草生物量的下降,這與楊增增[60]在改良措施對退化高寒草甸植被與土壤的影響中的研究結果一致。以往研究表明,高寒草甸禾本科牧草對水分的要求較為嚴格,隨著水分含量的增加,禾本科牧草生物量也會隨之增加[61],因此降水量對禾本科牧草生物量的影響更為明顯[54]。本研究中,禾本科牧草生物量在時間尺度方面,森多樣地2016—2020年,8月份的降水量是逐年降低的,在2018年降水量達最大,為320.6 mm,禾本科功能群所占比例與降水量的變化趨勢一致,在3a草地增產明顯,與以往研究結果一致;而大武樣地2013—2019年8月份的降水量先增加后降低,禾本科功能群所占比例的年際變化與降水量的變化相反,在10a草地增產更為明顯,這與上述研究結果不一致,這差異可能是所在地區的環境因素和人為因素造成的,還需進一步研究。在區域尺度上,有研究發現禾草類生物量與海拔呈顯著負相關,隨著海拔的升高禾本科植物的地上生物量會逐漸降低,本研究中在相同建植2a和4a草地中,森多單播人工草地禾本科牧草所占比例均高于大武,與上述研究結果一致。雜類草生物量方面,本研究結果表明,單播措施中雜類草的生物量均明顯減少,原因是禾本科牧草占用了更多的土壤養分,抑制了雜類草的生長[62]。雜類草生物量的影響因素主要是日照時數,雜類草會隨著日照時數的增加而增加[54]。

3.3 土壤有機碳含量

土壤作為植被演替的重要驅動力之一,是植物生長發育的場所,其理化特性隨著栽培草地的建植和群落的演替而改變[51]。土壤有機碳是表征土壤肥力的重要參數,是評價土壤健康的關鍵指標。有研究表明人工草地土壤有機碳含量逐年遞減[57]。魏學紅等[63]研究表明,隨著人工草地建立年限的增加,土壤有機碳含量在0~10 cm呈顯著上升趨勢,本研究中,森多單播樣地0~10 cm土層中土壤SOC含量隨著種植年限的延長,呈降低的變化趨勢,而大武單播樣地土壤SOC含量相反,隨著種植年限的延長,大體呈上升的變化趨勢。總體來看,本研究中有些研究結果與前人研究結果不一致,因為不同類型人工草地植物群落特征不同,植被對土壤養分的汲取方式也略有差異,導致不同人工草地土壤具有較大的異質性。

3.4 草地生態系統CVOR健康指數

草地生態系統是相對比較復雜的生態系統,影響草地生態系統的因素較多,涉及植物、動物、微生物和環境因子(土壤、氣候等),草地健康標準是研究生態系統健康的關鍵,因此對草地生態系統健康進行評價時需要綜合考慮各種因素[37]。有研究發現,區域降水量顯著影響著草地的健康狀況[64]。另外,氣候干旱降水量的減少和分布不均導致生物量降低,進而導致草原初級生長力下降[34]。此外,放牧干擾對草地也有直接和間接的影響,直接影響主要是牲畜的踐踏和采食,使得地面裸露,土壤受到侵蝕,間接影響是通過對植被與土壤的影響進一步影響草地健康[34,65]。本研究利用CVOR綜合指數對不同區域單播草地進行健康評價,研究發現森多2016—2019年,單播草地在建植5a草地CVOR值最高,處在生態系統“健康”區間,單播2a草地雖處于生態系統“健康”區間,但CVOR值低于5a單播草地,而3a和4a草地的CVOR值均處于“警戒”狀態,且差異不顯著。大武2013—2019年,隨著單播年限的延長,CVOR值變化不一,4a,6a和7a均處于生態系統“健康”區間,且在種植4a的草地CVOR值最高。可能的原因是一方面草地基況不同,有研究發現,草地基況與CVOR指數有極顯著正相關關系[31]。另一方面,草地土壤的變化與植被相比有一定的滯后性,較為緩慢[66]。在單播2a草地,森多樣地的CVOR值高于大武樣地,而在4a草地,大武樣地CVOR值又高于森多單播草地,這是因為森多2016年的降水量181.2 mm高于大武2015年降水量58.2 mm。綜上,單播措施對不同區域的植被和土壤都起到了一定的效果。

4 結論

對三江源區不同建植期單播人工草地研究發現,單播后,不同區域退化草地的植被地上生物量均有增加;單播后,功能群生物量也發生了變化,2個樣地禾草類生物量均占據了重要地位,而雜類草的生物量顯著下降;Shannon-Wiener指數均有所下降;CVOR指數綜合評價得出,森多和大武研究區在單播后,均處于生態系統“警戒”和“健康”區間。因此,結合地上生物量、禾本科牧草生物量等各項指標,可得出單播是恢復黑土灘退化草地的有效措施。