采空區下迎采掘回采巷道支護技術研究

王 濤

(山西煤炭運銷集團金達煤業有限公司,山西 孝義 032300)

1 工程概況

金達煤業10402 工作面開采10 號和11 號煤層,煤層平均厚6.14 m,平均傾角4°;直接頂為泥巖和砂質泥巖,基本頂為K2 石灰巖;直接底為泥巖。10402 工作面傾斜長160~174 m,走向長度1266 m,蓋山厚度為318~372 m;采用綜放開采,采高2.4 m,放煤高度3.74 m;工作面回采區域10號煤層與上部9 號煤層采空區間距為6.9~12 m;9、10 號煤層工作面布置方向互相垂直,如圖1。10402 工作面回采區域最大水平主應力9.47 MPa,方向N30.4°W,垂直應力5.53 MPa。

圖1 工作面布置圖

10402 工作面回風順槽采用“迎采掘巷[1-3]”的方式沿煤層底板掘進,巷寬4.2 m,巷高2.8 m;在10401 工作面前方留設20 m 保護煤柱,與10401 工作面交鋒圍巖穩定后,留設煤柱變窄,逐步過渡到6 m 窄煤柱。由于四采區以水平應力為主,且工作面上方有采空區存在,需加強對巷道頂底板的控制[4-5]。

2 支護效果模擬分析

2.1 模擬方案

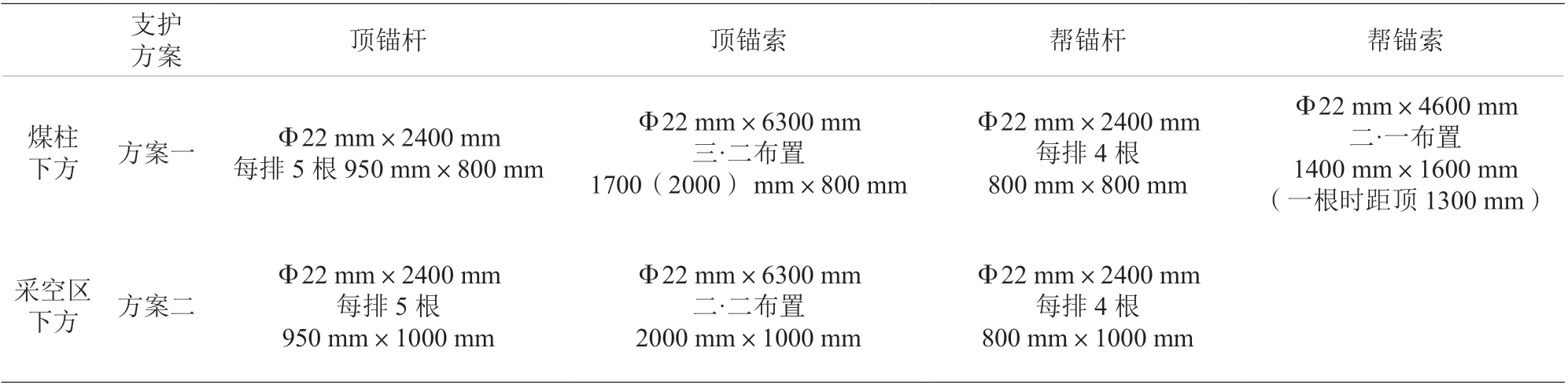

根據10402 工作面周邊開采情況,針對10402回風順槽位于9 號煤采空區下方和位于9 號煤煤柱下方進行模擬,分析不同條件下工作面前方80 m至后方120 m 的巷道圍巖應力分布情況和變形破壞情況。支護方案見表1。

表1 支護參數數值模擬方案表

2.2 10401 工作面回采過程分析

(1)采空區下方

測點位于工作面前方時,巷道圍巖塑性區范圍隨著工作面推進逐漸增大,測點位于工作面后方時則呈現相反規律。工作面前方80~0 m 范圍內巷道兩幫和頂板破壞深度最大均約為1 m;工作面后方20~40 m,巷道兩幫及頂板破壞深度均為1 m;后方60~100 m 范圍,巷道靠近煤柱幫圍巖破壞深度增大,最大為1.5 m。順槽圍巖垂直應力分布規律與巷道圍巖塑性區分布規律相同,工作面前方40 m 以外巷道圍巖垂直應力分布趨于穩定;40 m 以內,巷道圍巖應力逐漸增大;20 m 以內,巷道圍巖應力明顯增大。工作面后方順槽圍巖垂直應力主要集中于煤柱靠近采空區側,最大應力達到28.5 MPa,應力集中系數為2.8。

(2)煤柱下方

測點位于工作面前方時,巷道圍巖塑性區范圍隨著測點與工作面距離的減小而逐漸增大,測點位于工作面后方時則呈現相反規律。在工作面前方80~20 m 范圍內,巷道兩幫及頂板破壞深度約為1 m,底板破壞深度約為0.5 m;隨著工作面的推進,在工作面前方0~20 m 范圍內,頂板及兩幫破壞范圍有所增大,但其破壞深度未發生變化,底板破壞深度增大為1 m;隨著工作面推進,工作面后方煤柱下巷道兩幫破壞范圍進一步增大,約為1.5 m;頂底板破壞范圍無明顯變化。順槽巷道圍巖垂直應力與采空區下方呈現同樣的變化趨勢,最大應力約為30.8 MPa,應力集中系數為3.2。

2.3 10402 工作面回采過程分析

(1)采空區下方

10402 工作面回采過程中,在工作面前方80~40 m 時,圍巖破壞情況基本不變,巷道左幫破壞深度約為2 m,右幫破壞深度約為1.5 m,頂板破壞深度約為2 m,底板破壞深度最大為1 m;進入20 m 以里時,工作幫破壞深度進一步增加,約為2.0 m,頂底板破壞深度保持不變。順槽巷道垂直應力在距工作面前方大于60 m 時,幾乎無變化;進入60 m以里時,隨著工作面推進,頂板應力集中系數越來越大,且不斷向煤體深部擴散;在0~10 m 范圍內,應力峰值可達31.8 MPa,應力集中系數3.26。

(2)煤柱下方

在工作面前方80~40 m 處時,順槽圍巖破壞情況基本不發生變化,巷幫破壞深度約為1.5 m,頂底板破壞深度約為1 m;進入40 m 以里時,隨著距離工作面距離減小,工作幫破壞深度進一步增加,約為2.0 m,頂板破壞深度保持不變。垂直應力分布規律與采空區下方一致,應力峰值達到33.5 MPa,應力集中系數為3.4。

2.4 結果分析

數值模擬分析可知,采空區和煤柱下方順槽巷道采用相應的支護方案后,10401 和10402 工作面回采過程中,圍巖塑性區破壞范圍均在錨桿索支護控制范圍內,支護方案能滿足礦井安全生產需求。

3 巷道支護參數

3.1 采空區下順槽支護參數

頂板錨桿為Φ22 mm×2400 mm 的高強度螺紋鋼錨桿,屈服強度335 MPa;采用樹脂加長錨固,一支CK2340,一支Z2360;錨桿間距950 mm,排距1000 mm;預緊力矩300 N·m;采用BHW-280-3.00-4100 型W 鋼帶連接。錨索為Φ22 mm,1×19股預應力鋼絞線,長6300 mm;“二·二”布置,每排兩根,錨索間距為2000 mm,排距1000 mm;采用三支樹脂藥卷,兩支Z2360,一支CK2340;張拉鎖定后預緊力不低于300 kN;錨桿錨索均垂直頂板打設。幫錨桿與頂錨桿規格一致,間距800 mm,排距1000 mm;采用樹脂加長錨固,一支CK2340,一支Z2360;配套W 鋼護板,寬度280 mm,長度450 mm,厚度4 mm;采用規格為2700 mm×1100 mm10#鐵絲編織的菱形金屬網護幫,網孔規格30 mm×30 mm。支護參數如圖2。

圖2 采空區下順槽支護參數圖(mm)

3.2 煤柱下順槽支護參數

煤柱下方頂板錨桿排距為800 mm,其余參數與采空區下方一致;錨索采用“三·二”布置,每排兩根,三根錨索時間距為1700 mm,兩根錨索時間距為2000 mm,三根錨索與兩根錨索之間排距800 mm;采用三支樹脂藥卷,兩支Z2360,一支CK2340;張拉鎖定后預緊力不低于300 kN。巷幫錨桿排距為800 mm,其余錨桿支護參數與采空區下方一致;煤柱幫增加錨索支護,采用Φ22 mm,1×19 股預應力鋼絞線,“二·一”布置,間距1400 mm,排距1600 mm;雙根錨索距離頂底板700 mm,單根錨索距離頂板1300 mm,距底板1500 mm。布置雙根錨索時,靠近頂板的一根錨索向頂板傾斜10°,其他錨索垂直巷道幫部打設;采用兩支樹脂藥卷,一支Z2360,一支CK2340;張拉鎖定后預緊力不低于200 kN。支護參數如圖3。

圖3 煤柱下順槽支護參數圖(mm)

4 應用效果分析

采用十字布點對圍巖變形進行監測。正常區域巷道頂底最大移近量為96 mm,兩幫最大移近量為174 mm;在煤柱下方、構造影響區和圍巖破碎區回風順槽巷道圍巖變形相對較大,頂板最大下沉量達到229 mm,兩幫最大移近量為472 mm。通過觀測可知,回風順槽巷道圍巖變形整體可控,選取的支護參數科學合理,能夠滿足巷道安全使用要求。

5 結語

通過數值模擬對采空區和煤柱下順槽巷道迎采掘巷圍巖支護效果進行分析,認為煤柱下方采用方案一、采空區下方采用方案二能夠有效控制順槽巷道圍巖破壞,支護方案是可行的。現場試驗表明,順槽巷道圍巖變形整體可控,支護參數合理,能夠滿足使用要求。