山區公路改擴建中路線優化設計的合理性分析

劉祥利

(中交公路規劃設計院有限公司,新疆 烏魯木齊 830000)

0 前言

伴隨著新疆地區高等級公路事業的不斷發展,山區公路等級也急需進行升級改造,不僅需要保證公路路線平順、流暢和安全性,還應該能夠與周圍環境有效協調起來。有必要對山區公路設計基本特征進行分析,并通過采取針對性的措施,保證工程設計的安全性與合理性。

1 項目概況

G577線旱田至特克斯段位于新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州的鞏留縣和特克斯境內,是新疆維吾爾自治區“57712”交通規劃中的“五橫七縱”高速、高等級公路網中“第三縱”喀納斯至英吉沙公路的重要組成部分。

2 總體設計原則

既有道路為三級公路,改擴建后全線采用雙向四車道一級公路建設標準,設計速度采用60 km/h、80 km/h,路基寬度為22 m、24.5 m。沿線地貌為沖洪積平原—低山丘陵—中山—山前傾斜平原。沖洪積平原由古老的階地及近代河谷組成[1]。夏爾湖至特克斯路段布設于阿拉喀爾山脈中,公路沿山谷布設,與溪通行,山谷陡峭,平縱線形指標低,基本不滿足改建設計速度60 km/h一級公路要求。目前,既有公路建設標準低,特別是特克斯達坂路段地形地質情況復雜,急彎陡坡,線形指標極差,病害嚴重,公路通行能力較差,交通事故頻發。

為保證設計方案經濟、合理、協調、適用,總體設計遵循以下原則:

(1)路線走向符合新疆維吾爾自治區公路路網規劃、伊犁州公路路網規劃要求,與地方城鎮規劃協調一致。

(2)處理好既有老路利用和新選線位的關系。既要因地制宜充分利用原有資源,又要以滿足安全和功能為基本前提。路線基本沿原有公路布設,盡可能利用原有公路,盡量提高線形指標,并使之符合相應公路等級的技術標準和使用要求。

(3)以人為本、安全至上的設計原則。把安全放在首位,采取一切有效方法和措施。設計中組成道路的各個要素都要與安全有關,如線形、視距、超高、路線交叉、對視覺的誘導、運行速度的變化和相關工程設施等。對于中山區路段存在的長大縱坡問題,由于區域內無展線空間,因此在避險車道的設置及安全設施設計上需下足功夫,確保行車安全。

(4)尊重自然、保護環境的設計原則。在設計中應充分貫徹“不破壞就是最大的保護”的理念,將對自然環境的破壞減少到最低限度,并最大程度地修復公路建設對環境造成的損害[2]。

(5)路面設計中,在確保其使用功能的條件下,優先利用當地筑路材料,降低工程造價。

(6)注重環境保護,做好路基防護工程、綠化及臨時占地恢復,提高環保水平和生態效益。

(7)體現老路改擴建工程“以新帶老”的設計原則,對沿線既有路修建時未進行防護的路段充分防護,對沿線棄土堆盡量加以利用,施工場地選擇盡量結合沿線設施的布置情況進行等。

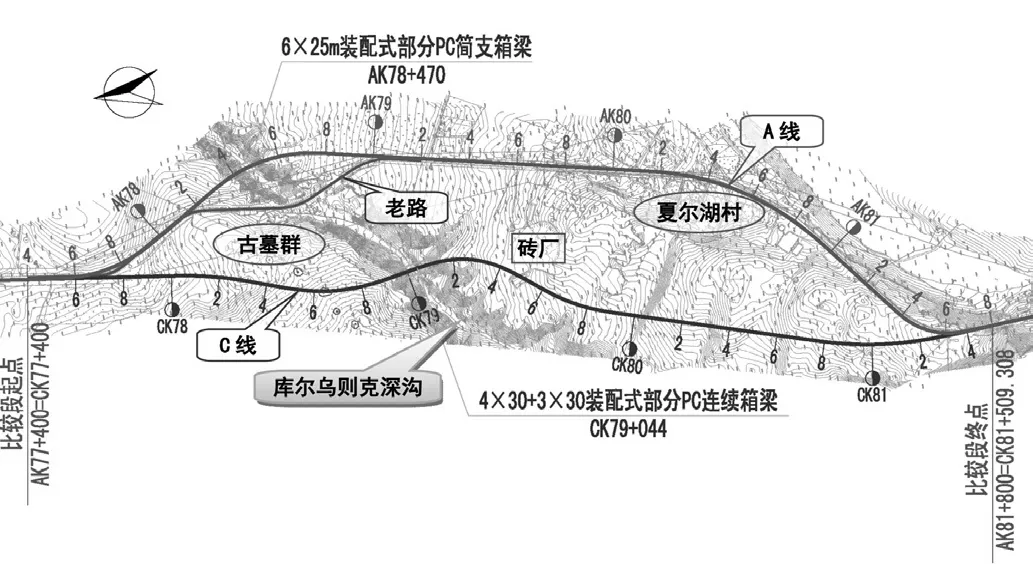

3 對既有道路的優化

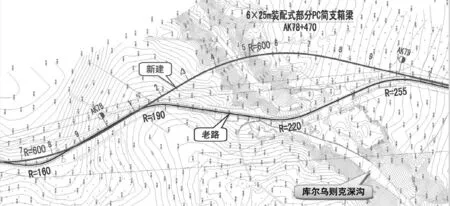

(1)路線跨越庫爾烏則克深溝路段。路段起訖樁號AK78+000~AK79+100,老路平面線形存在連續S彎,縱面最大坡度為7.2%,視距及線形均無法滿足改造后設計速度80 km/h一級公路要求,存在安全隱患。該次初步設計對其進行裁彎取直,路線于AK78+140偏離老路向東南方向改線新建,跨越庫爾烏則克溝后,折向西南,于AK79+040處接回老路。同時優化調整該路段縱斷面設計,設置6×25 m大橋跨越深溝。圖1是庫爾烏則克深溝路段平面優化。

圖1 庫爾烏則克深溝路段平面優化

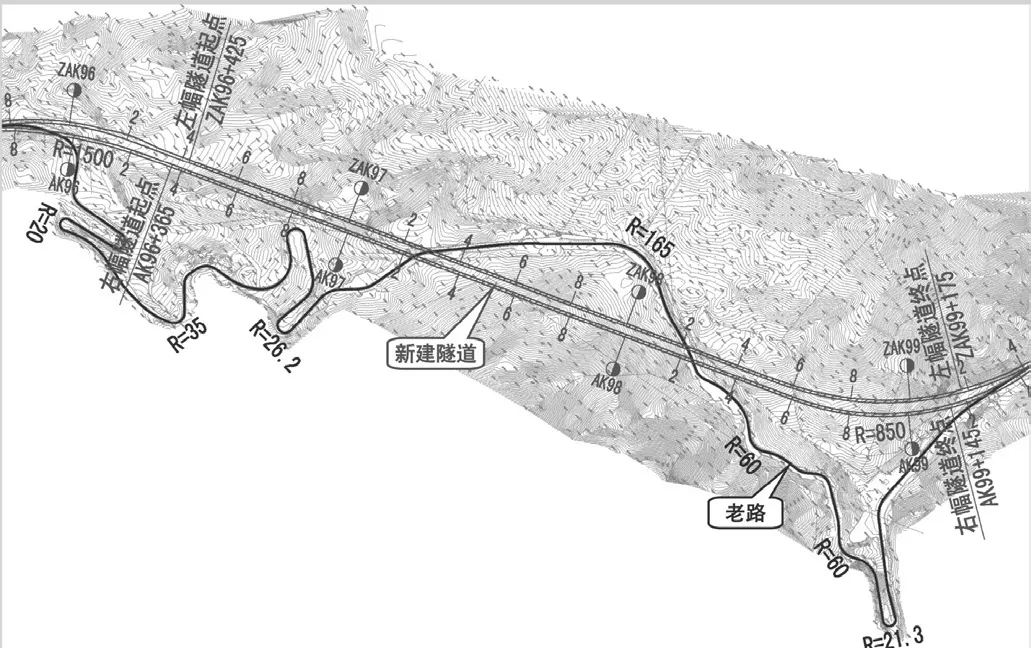

(2)翻越特克斯達坂路段。特克斯達坂路段地形、地質情況復雜,目前該路段急彎陡坡、線形指標極差、停車視距不足,整個路段多處設置回頭曲線,最小平曲線半徑僅為20 m。按照該次改擴建設計建設標準,設計速度60 km/h一級公路要求,達坂路段不具備展線空間,無法通過平面展線增長路線長度降低道路縱坡。初步設計對既有老路按照規范極限要求最大縱坡6%,坡長600 m,設置緩坡3%,坡長150 m進行縱斷面試拉坡設計。該路段最大挖深約61.5 m,全路段平均挖深35 m左右,初步匡算挖方土石方數量約983萬m3,該路段完全不具備利用老路拓寬改造布設明線方案,故采用隧道方案穿越特克斯達坂。圖2是特克斯達坂路段平面優化[3]。

圖2 特克斯達坂路段平面優化

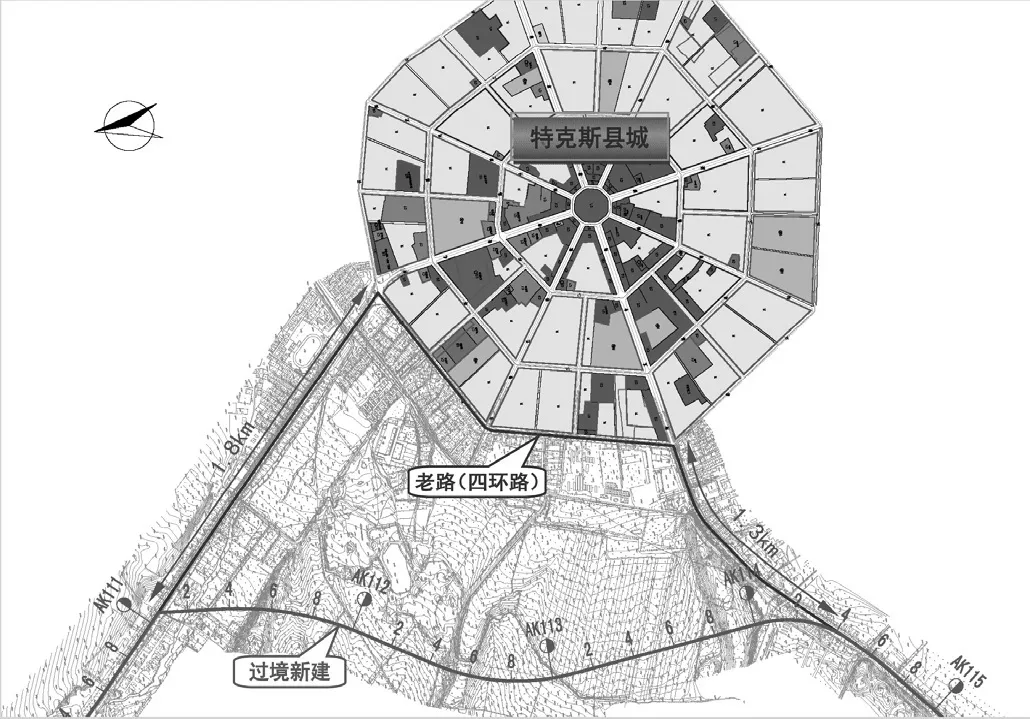

(3)特克斯縣城過境路段。現有S220出山谷進入特克斯盆地,道路兩側沿線居民逐漸增多。既有道路兩側樹木較多,電力電訊及地下管線分布密集,部分居民點距離既有公路較近。在靠近特克斯縣城路段,既有道路兩側已設置有路燈,街道化現象逐漸顯現。既有S220穿越特克斯縣城,利用現有四環路通過,公路過境特克斯縣城,使得縣城內交通混亂,不利于縣城的規劃發展,同時還影響了公路運輸通行能力。

特克斯過境路段,路線方案結合特克斯縣城總體規劃,本著“近城不進城”的原則,將既有S220特克斯縣城段進行繞城改建,減少過境交通對特克斯縣城的影響。同時考慮公路建設給特克斯縣城的發展留有空間。圖3是特克斯縣城過境段落平面優化。

圖3 特克斯縣城過境段落平面優化

4 路線方案比選

初步設計階段對該項目區域內各控制因素進行了詳細的踏勘和調查,加強了全線及重要工點的地質勘查,做好了與交通、規劃、林業、水利等部門的溝通協調工作,提出了進行比選的2條路線方案。

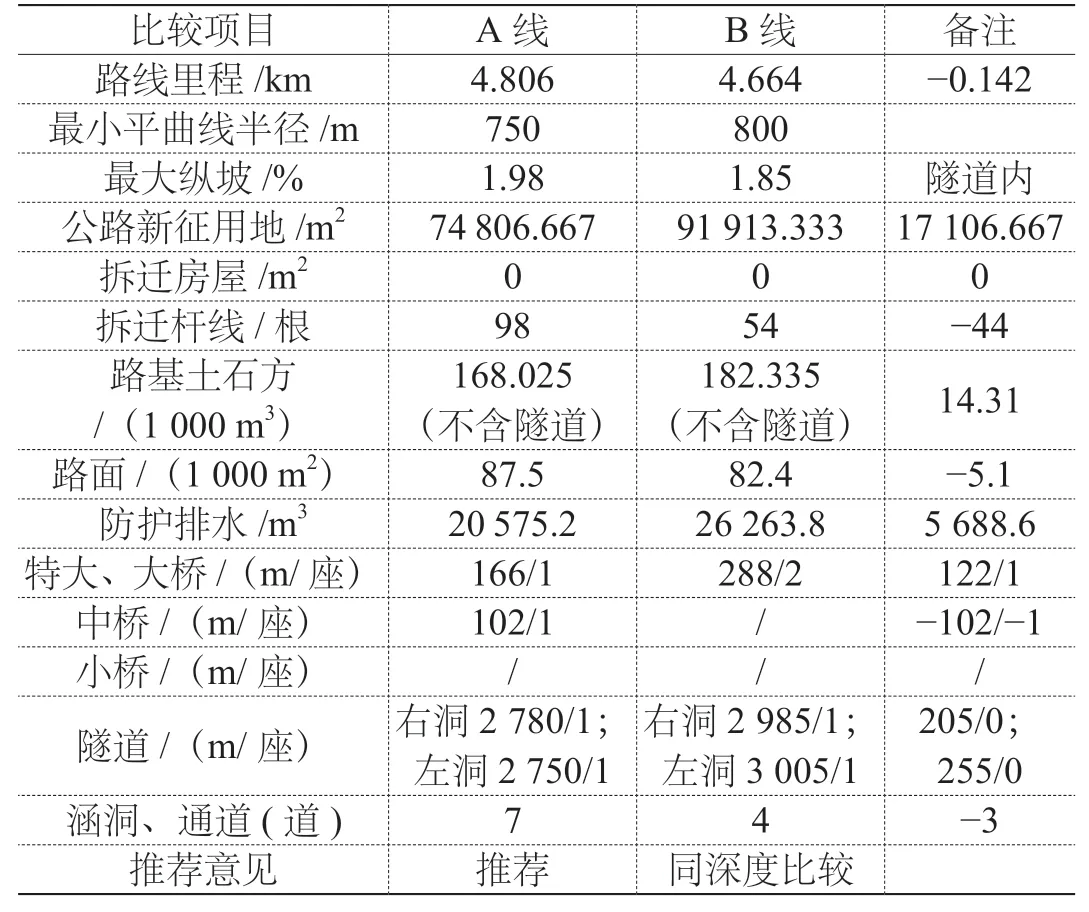

(1)夏爾湖村路段路線方案比選。該路段主要控制因素為夏爾布津古墓群、庫爾烏則克深溝、夏爾湖村等。該段路線的布設是在工可推薦路線基礎上,對K78~K79老路平縱面線形較差路段進行了優化。根據路線跨越庫爾烏則克深溝的位置,結合老路利用情況及路線布設與夏爾湖村的關系,在老路西側布設C線方案與A線方案進行同深度比選。

路線布置情況:

A線:AK77+400至AK78+100沿老路右側拓寬,AK78+100至AK79路段偏離老路,優化老路平縱面線形,于老路東側布設新線,跨越庫爾烏則克深溝,接入老路,AK79至夏爾湖村北利用老路左側拓寬,路線繼續沿老路布設至AK81+800,采用右側拓寬。

C線:路線在AK77+600附近偏離A線,向南前行進入老路西側夏爾布津古墓群,盡量避讓古墓,跨越庫爾烏則克深溝,路線繼續南行,沿磚廠西側布線,經夏爾湖村西,于AK81+700附近接入A線,C線長4.109 km,對應A線長4.398 km。圖4是夏爾湖村段落路線比選方案圖,表1為A線和C線方案優缺點對比表。

表1 A線和C線方案優缺點對比表

圖4 夏爾湖村段落路線比選方案圖

經綜合比選,在滿足道路功能的基礎上,推薦采用相對平縱指標好、工程規模小、新增用地少、既有道路利用率高的A線方案。

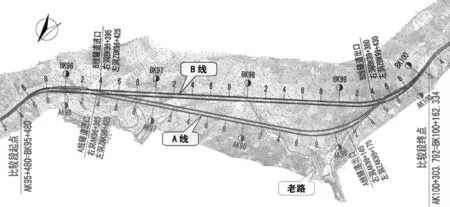

(2)特克斯達坂隧道段路線方案比選。該路段主要控制因素為特克斯達坂,達坂路段海拔高,冬季時間較長,地形、地質情況復雜,冬季積雪嚴重,本來就坡陡彎急路窄,再加上積雪冰凍造成路面結冰,老路行車十分困難,時常發生堵車現象,嚴重影響道路通行能力。根據工可推薦方案,該路段采用隧道形式穿越特克斯達坂,該次設計根據地形情況及初步勘測成果,提出A線、B線兩方案進行同深度比選。

路線布置情況:

A線:路線于AK96附近偏離老路,往西南方向跨越沖溝,繼續前行設置長隧道(右洞2 780 m/左洞2 750 m)穿越特克斯達坂,在老路樁號K102+320附近出洞接入老路,進入阿拉喀爾山南側,向南沿老路布線。隧道進洞口位于直線段,右線樁號AK96+365,左線樁號ZAK96+425,出洞口位于圓曲線,需設置2%超高。右線樁號AK99+145,曲線半徑850 m,左線樁號ZAK99+175,曲線半徑1 000 m。

B線:路線于BK96附近偏離老路,往西南方向跨越沖溝,繼續前行設置長隧道(右洞2 985 m/左洞3 005 m)穿越特克斯達坂,在A線隧道出洞口以南約460 m處出洞,向南沿老路布線,于AK100+303.792接入A線。該方案隧道進洞口位置與A線方案基本一致,位于直線段。右線樁號BK96+395,左線樁號ZBK96+425,出洞口位于圓曲線,需設置2%超高。右線樁號BK99+380,曲線半徑850 m,左線樁號ZBK99+430,曲線半徑900 m。B線長4.664 km,對應A線長4.806 km。圖5是特克斯達坂隧道段落方案比選圖,表2是A線和B線方案優缺點對比表。

表2 A線和B線方案優缺點對比表

圖5 特克斯達坂隧道段落方案比選圖

兩方案同處一走廊帶,工程地質條件相當,路網功能相同,平縱指標相當。經綜合比選,A線工程規模較小,易于與既有道路銜接,推薦采用A線方案。

5 避險車道設置

夏爾湖至特克斯達坂隧道段最大縱坡5.6%,路段平均縱坡3.8%,特克斯達坂隧道出口至庫熱村路段最大縱坡5.9%,路段平均縱坡3.7%,為保證車輛的行駛安全及道路通行能力,同時為防止在連續長陡下坡路段失控的大型車輛沖出路基造成重大事故,該工程在夏爾湖至庫熱村路段設置避險車道,夏爾湖至特克斯達坂設置6處,達坂至庫熱村設置4處。

6 結語

隨著時代的不斷發展,對開展山區公路路線設計提出了更高的要求。針對當前山區公路路線設計中出現的問題,應該首先引起足夠的重視,認真分析相關問題發生的原因,及時采取針對性的措施,做好路線設計工作,避免路線設計對當地生態環境造成不良的影響,并盡量做好各種綠化工作。