壟溝集雨種植的研究進展

張月荷,梁 霞,曹浚鉑,張雨晴,劉小利,王金金,任小龍

(1.西北農林科技大學農學院,陜西楊凌 712100;2.農業部西北黃土高原作物生理生態與耕作重點實驗室∕西北農林科技大學中國旱區節水農業研究院,陜西楊凌 712100)

0 引言

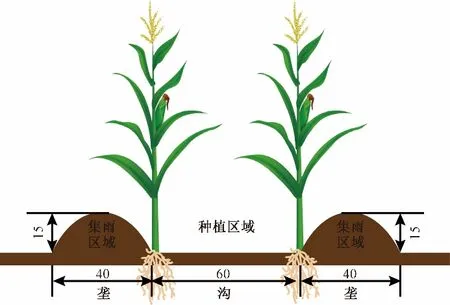

雨養農業占全球農田的75%[1],是我國干旱、半干旱地區的主要農業生產方式,該區主要依靠自然降水進行農業生產。我國農業用水的緊缺不僅體現在數量上,也表現在農田灌溉水有效利用系數上[2],水資源壓力[3]和糧食產量增加(中國統計年鑒)滋生了農業抗旱節水技術思想的萌芽。壟溝集雨種植技術在水分利用率和作物產量方面有明顯的促進作用,為了節約水資源和提高作物產量,該技術已在全球干旱、半干旱、半濕潤偏旱和半濕潤地區得到了廣泛的研究[4],尤其是在我國降雨量少的黃土高原旱地農業生態系統地區非常受歡迎。壟溝集雨種植技術被稱為根區集雨集水(圖1,以壟∶溝=40∶60 的玉米種植為例),是一種有效的原位降雨采集與利用技術[5,6],在田間修筑交互排列的壟溝,由集雨壟收集雨水,溝內種植作物,來實現降水在種植溝內的疊加,該系統通過調節土壤水熱環境來滿足作物的生長需求,從而充分利用田間微量降水和無效降水[7]。土壟的集雨效果相對來說不夠好,但是長期裸露的壟面容易形成一層土壤結皮,在遇到大雨或者暴雨的過程中,可以將不能及時入滲得雨水匯集到種植區,實現集雨的效果[8]。在眾多學者和農民共同努力下該技術從最初簡單的壟溝不覆蓋技術到現在各種衍生模式的發展,如壟溝集雨技術經常與不同的覆蓋材料相結合,通過壟面,將無效降水匯集在種植溝中,加快降雨入滲,實現增溫保墑,提高水分利用效率[9]。本文從土壤屬性、作物生長、產量、水分利用效率和溫室氣體排放等方面歸納了壟溝集雨種植技術的發展進程,客觀的討論了其對生產和環境的正負效應及發展前景,闡釋了壟溝集雨種植技術增產增效的關鍵機理,以期為該系統的推廣和應用提供理論支撐。

圖1 壟溝集雨技術種植示意圖(單位:cm)Fig 1 Schematic diagram of field planting on ridge-furrow rainwater harvesting technology

1 壟溝集雨技術的研究進展

1.1 壟溝集雨種植對土壤屬性的影響

1.1.1 壟溝集雨種植對土壤水分的影響

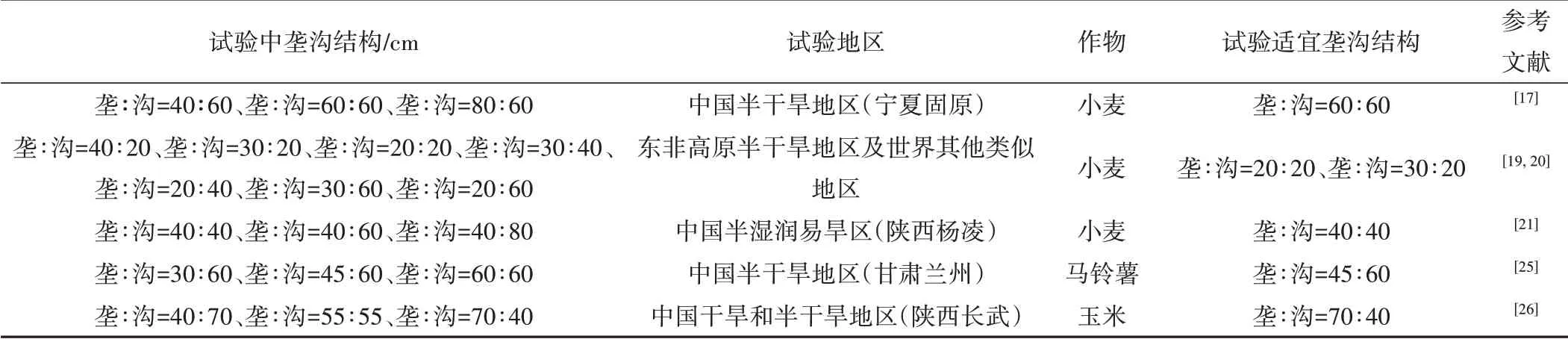

土壤水分是干旱脅迫對農業生態系統生產的主要驅動因素,它也是植物的直接水庫,因此土壤水分脅迫對農業生產有著巨大的威脅[10]。世界上,每年70%的植物蒸騰用水量來自于當月降水,18%來自于存儲在更深的非飽和土壤或巖石中的降水[11],當作物處于干旱狀態下,植株的根系會轉移至更深層的土壤區、巖石水區域和地下水區域吸收水分。壟溝集雨種植技術對于水分的影響主要包括集雨、蓄水、保墑3個方面,采用壟上覆膜,抑制膜下土壤水分的蒸發,減少總蒸發面積,提高降雨入滲能力和土壤持水性能[12];同時將雨水匯集疊加,強化降水下滲及側滲,使水分蓄集在土壤水庫中[13]。該技術的研究和應用主要集中在降雨量少且分布不均的干旱、半干旱和半濕潤易旱區,在降雨較少的年份和地區集雨優勢和效果更明顯,有研究表明隨著降雨量的增加,集雨種植增產幅度減少,產量呈現出:降雨量230 mm>降雨量340 mm>降雨量440 mm[14,15],對于降雨量多的濕潤區則為了防止澇害的發生將作物種植在壟上,溝中進行排水。同時壟溝結構和覆蓋材料也影響著農田中水分的儲存和消耗,張登奎、王琦[16]等人研究發現同一種覆蓋材料的壟溝集雨種植模式下,其土壤貯水量顯著高于傳統平作,且土壤貯水量隨壟寬增加而增加。張光鑫[6]等人的研究結果表明,3 種不同的壟溝結構對土壤含水量、作物產量和水分利用效率的改善效果不同,與傳統平作相比較,在高壟溝比、均勻壟溝比和低壟溝比下,作物產量分別提高了37.65%、27.12%、31.70%,水分利用效率分別提高了47.70%、30.00%和17.80%。而同一壟溝比例下,壟溝寬窄不同,其農田水分調控效果及增產效應差異顯著[17]。試驗中適宜壟溝結構的不同可能是由于不同地區氣候條件、土壤類型、覆蓋材料和不同作物引起的(表1)。如:對于小麥來說,不同地區適宜的壟溝寬窄不同,但其適宜的壟溝比大體相同且為1~1.5,有研究表明[17,18],在中國半干旱地區壟溝比為60∶60 可以協調種植面積的同時儲存更多的水分,形成明顯的“鐘形”土壤水分含量分布,從而提高冬小麥干物質積累量、產量、經濟效益和水熱利用率,也有研究發現1~1.5 的壟溝比結合最小的壟溝單元尺寸適合東非旱作小麥生產和雨水利用[19,20],在關中平原半濕潤易旱區壟溝比為40∶40 的集雨種植模式效果最好[21]。對于在同一個地區,即中國半干旱地區,小麥、馬鈴薯和玉米的適宜壟溝寬窄以及壟溝比均不同。不同覆蓋材料及覆蓋面積的效果和作用也存在一定的差異,大部分的研究表明塑料地膜覆蓋增產效果較好,其中全膜雙壟溝、起壟覆膜和平作覆膜3種種植模式中,全膜雙壟溝的效果最好,這可能是覆蓋面積變大使蒸發面積變小,水分的消耗也減少[22]。總而言之,壟溝集雨種植技術的衍生模式減少了地表的水土流失,抑制了土壤水分的蒸發,從而改善降雨量少和降雨分配不均的問題。目前,壟溝集雨種植技術不僅在單季作物中表現為集雨保水的作用,而且在冬小麥-夏玉米的周年作物生產中也具有高效利用降水和灌溉水的特點,解決了多熟地區周年節水問題[23,24],近幾年這方面的研究才嶄露頭角,研究數量較少,未來將會有更多學者研究壟溝集雨種植對周年作物生產過程中的光、溫、水、氣變化機制,為一年兩熟地區節約灌溉水資源和解決當地降水分布不均問題。

表1 壟溝覆蓋下不同試驗區適宜的壟溝結構Tab.1 Suitable ridge-furrow configuration in different studied sites under ridge-furrow planting patterns

1.1.2 壟溝集雨種植對土壤溫度的影響

土壤溫度的高低影響著作物的生長發育,土壤溫度太高會傷害植物的根部及莖干,若土壤溫度太低則會妨礙植物攝取礦物質養分,土壤溫度在8 ℃以上時春玉米才能維持正常的生命活動,低于15 ℃時不利于春玉米的生長發育[27,28]。壟溝集雨種植和覆蓋技術的結合使用,不僅有集雨的效果,同時也對一些溫度較低或較高地區的農作物有非常重要的增溫或降溫作用,這主要是由于覆蓋材料決定的。溫度較低的地區,一般覆蓋塑料地膜、生物可降解膜等,起到增溫的作用,且覆蓋面積越大,增溫效應越好,其產量相應的也越高,大小為:全膜雙壟溝>傳統半覆膜>平作不覆膜,全膜雙壟溝種植方式在作物生長初期,即苗期,可以更好地增溫保墑,此時植株矮小地表覆蓋率低,較多的太陽光線照射到地表導致土壤增溫顯著,且可以明顯抑制雜草生長與蟲害的發生,從而保障作物初期生長,利于后期建成良好的植株和根系,促進水分和養分的吸收[28,29]。楊封科[30]等研究表明,壟溝集雨種植可以使作物生長在良好的水熱環境中,對作物的生長產生一定的影響。該技術能夠有增溫效應主要由兩方面因素引起的,一方面,壟上覆蓋材料對土壤溫度有一定的提高,土壤的熱效應通過其導熱性在壟溝系統間進行傳遞;另一方面,通過在田間起壟增加地面粗糙程度和地表面積,使地面接收到的太陽光輻射增多,提高了土壤溫度[27]。對于溫度較高的時段和地區,壟溝集雨種植技術結合秸稈覆蓋可以起到降溫作用,有研究表明與露地相比,秸稈覆蓋全生育期平均溫度減少12.7%,也會造成減產的趨勢[31]。但壟上覆蓋地膜,溝里覆蓋秸稈的方式平衡了壟上塑料地膜的增溫效應與溝中秸稈的降溫效應,呈現出提高產量和水分利用效率的效果[32]。前人[9]對塑料地膜、液態地膜、生物可降解膜、作物秸稈等各種壟溝覆蓋材料進行了對比研究(表2),發現秸稈覆蓋有降溫減產的趨勢[31],而塑料地膜在干旱、半干旱地區的作物生產中呈增溫效應,尤其是在雨養農業和春季溫度低的一些區域,能夠提高耕層土壤溫度、增加田間日輻射量[23]、增加糧食產量,但就控制白色污染和減少地膜殘留而言,將新型材料的生物可降解地膜和液態地膜引入了農業生產中,覆蓋在地表或按一定的比例稀釋后噴施于集雨壟上,不僅可以解決地膜殘留的生態環境問題和土壤結構破壞問題,而且在減少土壤水分蒸發、保水保墑方面具有正效應,同時液態地膜也是一種土壤改良劑[33,34],然而,這兩種清潔膜的增溫增產效應不如塑料地膜的明顯且生物可降解膜的成本較高,目前應用最廣、最受農民歡迎的依然是塑料地膜,為了壟溝集雨技術未來的可持續發展,這種生物可降解地膜和液態地膜伴隨著技術的改進和成本的降低可以作為未來壟溝集雨適宜的覆蓋材料[6,35]。

表2 不同壟溝覆蓋方式對作物生產效應的影響Tab.2 Effects of different ridge-furrow mulching methods on crop production

1.1.3 壟溝集雨種植對土壤養分的影響

土壤養分對于作物茁壯成長和最終獲得較好產量有至關重要的作用,由于壟上不種植作物,種植溝中的作物可以吸收雙倍種植面積的養分,壟溝集雨種植技術促進水分下滲的同時養分也隨著水分匯集到種植溝中[41]。一方面,土壤水熱狀況的改變直接影響土壤養分的溶解和移動,與傳統平作相比較能夠有效的提高速效養分的含量[14,42],同時在稻草、秸稈覆蓋下,秸稈的分解可能會產生大量的可溶性有機碳隨雨水下滲至土壤,有利于團聚體的形成,增加了有機碳含量,秸稈的降溫保水作用可以讓土壤有機碳穩定積累[19,43];另一方面,壟溝覆膜技術在作物生長過程中微生物生物量的增加可以有助于有機物的分解,將更多的有機物返還給土壤,對損失的土壤有機碳有一定的補償效應,從而改善土壤質量和農田生產力[44]。但也有研究表明:壟溝集雨種植技術使土壤水熱狀況改善,影響作物生長發育,促進作物根系對養分的吸收和利用,減少了土壤中的養分[45]。該系統和地膜覆蓋相結合的方法使土壤有機碳在壟溝系統下的分解速率更快,全程地膜覆蓋處理有機質下降21.2%[46],這可能是在該系統對土壤溫度和水分都有積極響應,持續較高的土壤溫度和土壤水分改善了微生物的活性和增加了有機碳的礦化作用,降低了有機碳的含量和土壤肥力[19,43]。

1.2 壟溝集雨種植對作物生長、產量和水分利用效率的影響

壟溝集雨種植研究涉及的作物具體包括了小麥、玉米、油菜、馬鈴薯、谷子和苜蓿等。該技術改變了農田土壤水熱微環境,培育健壯的根系,為后期建成作物株高、葉面積、生物量、生長速度等方面打下良好基礎,是作物獲得高產的有利保障。對于小麥[47-49]、玉米[50]單季作物來說,壟溝集雨種植技術改善了每個作物的生育進程,縮短了其生育時期,增加地上生物量和生長速度。李廷亮、謝英荷[51]等人研究發現壟溝集雨種植結合覆膜技術對于旱地冬小麥能夠有很好的集雨保墑作用,改善小麥群體結構,增加小麥的分蘗數和穗數,該處理下小麥的株高和生物量均顯著高于平作處理,分別高16.6%和34.7%[47]。玉米的出苗和拔節期分別提前2~3 d 和8~9 d,較平作而言,顯著影響了春玉米的株高、吐絲期葉面積指數,成熟期干物質量、籽粒產量和作物水分利用效率,分別增加了12%~46%、8%~17%、19%~43%、23%~47%和18%~37%[29]。對于小麥-玉米周年生產[24],壟溝集雨種植技術兩者干物質積累量較平作共增加了5.32%,且主要是玉米季的貢獻,這是由于起壟造成了小麥種植面積的減少,進而使干物質積累的增幅較少,該技術在麥-玉系統里也延緩冬小麥花后、夏玉米吐絲后功能葉片的衰老。對于壟溝集雨種植下馬鈴薯的商品率[25,52-57]、西南地區油菜的產量[58]以及比較抗旱的谷子水分利用[59,60]都呈現出相應的正效應,該技術不僅僅應用在農作物上,在苜蓿等牧草上也有很好增產效果[61]。壟溝系統對不同作物生長和產量的影響是不同的,該系統對大多數作物的作用呈顯著性,對少數像谷子一樣抗旱性強的作物影響較微小,可能是由于谷子這樣抗旱性強的作物本身水分利用效率高,該系統對其影響較小。

壟溝集雨種植技術是對水、光、熱、肥等資源的高效利用,確保種植區內作物的水分利用效率和產量最高,但對于像小麥這樣的密植作物來說,該技術是通過減少農田實際播種面積而獲得的,局部的增產并不一定意味著整體的增產,整體的增產效應是種植區內產量的增加和實際播種面積減少共同的結果[13],也就是實際作物產量,而不是凈作物產量。Zhang[44]等研究表明與無膜平栽相比,壟溝覆膜栽培、無膜壟溝栽培和覆膜平栽分別將作物的平均產量提高了33.8%、16.6%和27%,作物平均水分生產率分別提高35.8%、17.5%和27.8%。王云奇[62]等也研究了壟溝栽培對玉米產量和水分利用效率的影響,結果表明玉米產量和水分利用效率隨氣候、土壤和覆蓋管理而產生變化,壟溝栽培可以使玉米的產量和水分利用效率分別提高47%和39%。Huang[63]等的研究表明,在半干旱和半濕潤地區壟溝地膜覆蓋模式與無膜平栽模式比較增加了玉米產量。壟溝集雨種植技術中壟溝比對作物產量和也有明顯的差異[25],壟溝比為40∶70、55∶55、70∶40 下,玉米產量分別增加26.1%、36.4%和50.3%[26]。Liu[17]等研究發現,壟溝集雨種植結合補灌技術對作物的產量也有極大的促進作用,干物質積累量和產量隨著壟寬的增加呈先增加后減少的趨勢,即60∶60 的壟溝系統具有更高的產量和水熱利用率。以上多位學者的研究均發現壟溝集雨技術對作物的產量有貢獻,其主要機制是壟溝系統結合覆膜技術和補灌技術的共同作用[64],不同地區和不同作物下結合的技術也大不相同,在干旱、半干旱等地區可以結合覆蓋技術,在半濕潤易旱區、半濕潤區可以結合補灌技術,但最終的目標都是提高作物的水分利用效率,獲得了較好的產量和經濟效益。

1.3 壟溝集雨種植對氣體排放和環境的影響

溫室氣體的排放對于全球的氣候變化有著重要的影響,據IPCC 第五次評估報告顯示,氣候變化對糧食產量進一步產生不利影響,2030-2049 年間的糧食產量與20 世紀后期相比,約10%的預測顯示產量損失超過25%,而預估到2050 年糧食需求則每10 年將增加14%,如果適應措施得當,可以減少氣候變化對糧食產量的不利影響。壟溝集雨種植技術對于農田溫室氣體排放以及環境有一定的影響,其種植密度和施肥量的變化都會影響土壤CO2的排放[65,66],有研究結果表明,壟溝集雨種植技術不僅可以增加春玉米的產量,而且能夠有效的減少農田溫室氣體的排放,與平作相比,其全球增溫潛勢和溫室氣體密度分別減少1.0%~16.1%和13.0%~56.8%,顯著改變了冬小麥農田的土壤呼吸作用,同時也改變了土壤氨揮發的動態過程,降低了土壤氨揮發和氮肥損失[67],也有研究表示壟溝種植不僅顯著降低了玉米生長季的CO2排放,而且提高了碳排放效率[68],徐悅悅[69]等人研究了在壟溝覆蓋系統下模擬三種不同降雨條件結合四種補灌處理對溫室氣體排放強度的影響,結果表明,同一補灌水平,不同降雨條件下的壟溝覆蓋系統下N2O 排放通量、CO2排放通量和溫室氣體排放強度均低于平作。但是,也有研究結果顯示壟溝集雨種植系統作物產量提高的同時也增加了CO2的排放量[70,71],其在麥-玉輪作系統中溫室氣體排放量處于平地全覆膜和不覆膜之間,比平地不覆膜溫室氣體排放量高46.4%[72],這可能和地膜覆蓋有一定的關系。地膜覆蓋在干旱、半干旱區對土壤的保溫蓄水、作物生長發育和作物獲得高產和優質方面都有一定的優勢,但是隨著地膜逐年使用且覆蓋面積的不斷壯大,產生了更大的碳足跡和潛在環境問題,地膜殘留問題對生態環境產生負面效果的同時也破壞了土壤結構,這引發了對農業可持續發展和生態環境保護的思考。

2 結語與展望

壟溝集雨種植技術與覆蓋技術的聯合作用,使其在全球干旱、半干旱地區發展迅速且應用廣泛,對當地的糧食生產產生了極大的促進作用。該技術通過收集降雨和減少土壤表面蒸發來調節農田土壤水熱狀況,增加微生物數量和活性,改善土壤養分含量,從而促進根系吸收營養物質,使作物獲得良好的生長環境,提高作物產量和經濟效益,增加農民的經濟收入。目前,壟溝集雨種植技術不僅限于干旱、半干旱地區發展,其探索和研究已經延伸至有灌溉條件的半濕潤偏旱區和半濕潤區,以期作為一種新的農田節水策略,在節約灌水資源的同時,達到增加作物產量和農民收益的效果。

此外,壟溝集雨種植技術的推廣應用還存在諸多限制因素。首先,對于不同區域和不同作物缺乏適宜的壟溝集雨綜合技術集成體系。由于各個地區的氣候條件、土壤類型、以及覆蓋材料等方面存在差異,使該技術在特定地區的適應性方面的研究不是很全面,應結合大數據技術,采用數據分析,確定壟溝集雨種植在不同區域不同作物適宜的壟溝結構和覆蓋材料,為壟溝集雨綜合技術集成體系的完善提供依據;其次,該系統中塑料地膜造成的環境污染、撕膜挑膜現象以及難于機械化操作等問題制約著壟溝集雨技術的推廣和應用。未來的研究還需針對現有的負效應,提出科學的解決方案,如采用更加清潔和降解快的地膜,對于半濕潤地區甚至可以去掉地膜等;采用秸稈還田和壟溝集雨相結合,補償土壤養分的流失,提升壟溝集雨種植技術的全程機械化作業水平,將覆膜種床構建、膜上精量播種、殘膜回收等技術相融合,研究出高水平的全程機械化作業裝備;最后,缺乏相應的模型模擬壟溝集雨種植技術的增產效應。壟溝集雨種植的模型模擬主要集中在水肥運移的研究,對于作物生長發育過程的描述和作物產量的預測方面研究較少,還需將一些農業生態系統模型應用于壟溝集雨系統中,建立相應的數據庫,模擬不同壟溝結構在不同區域、作物上的植株生長發育過程和增產效果。