問題導向型碧道景觀規劃設計實踐

——以深圳寶安下涌碧道為例

李漢川

(中國市政工程中南設計研究院有限公司,湖北武漢430000)

為深入踐行習近平總書記提出的新時代生態文明建設思想的核心理念,廣東省委政府于2018年創新性地提出要高標準建設“萬里碧道”。深圳市率先“認領”了1 000 km的碧道建設任務,并計劃建成一批碧道示范工程[1]。

在此背景下,寶安區啟動了下涌碧道建設工程設計項目編制工作。通過碧道建設統籌生產、生活、生態三大要素,推進流域綜合治理,建設生態廊道,帶動周邊產業發展,提升人居環境,打造人與自然和諧共生的美麗中國典范,實現區域社會經濟的可持續發展。

1 項目概況

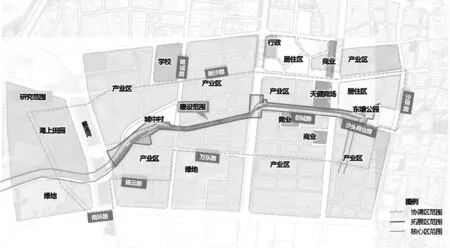

項目位于深圳市西北部,寶安區沙井街道,下涌西起截流河,東止東興花園及康民路,全長2.72 km。總建設范圍約32.3 ha,其中碧道建設核心區約13 ha,研究范圍約300 ha。基地周邊以工業區為主,夾雜一些城中村,少量綠地,無特定商業區(圖1)。

圖1 項目建設范圍和周邊功能分布情況

通過現場踏勘,總結出基地主要存在“能來不易入,有水難親水,空間被割裂,生態待修復”等問題。規劃主要圍繞這些特征和問題,提出針對性地規劃設計策略,并制定碧道景觀的總體布局和詳細節點方案。

2 主要內容

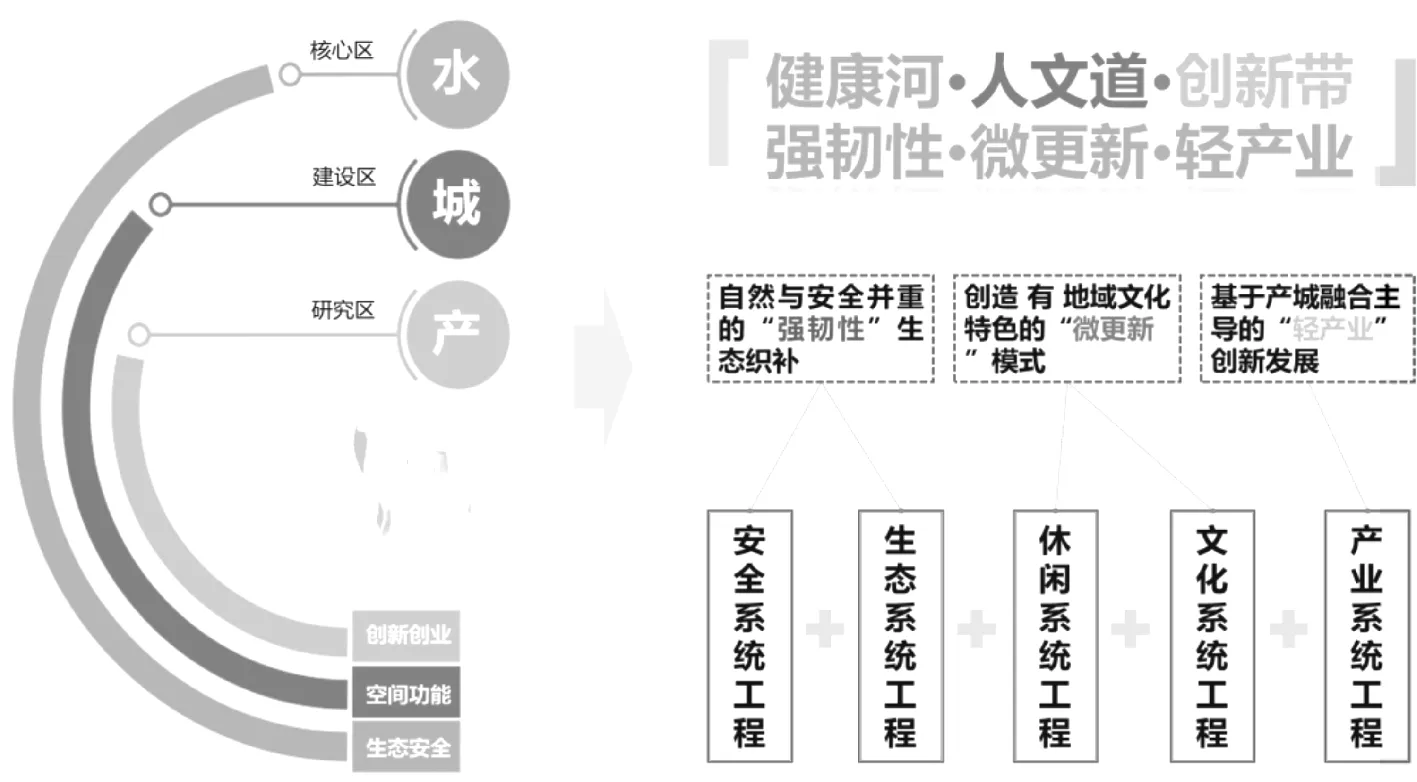

2.1 制定“健康河-人文道-創新帶”三大策略

(1)通過自然與安全并重的“強韌性”生態織補,打造韌性健康河。打破下游行洪瓶頸,拆除駁岸違建,形成2.72 km的行洪通道,同時建設生態駁岸,提升防洪強度,保障行洪安全;通過水質改善與生態修復齊頭并進,實現水體全面康復;構建河流生境網絡,以生態綠廊、水廊等方式鏈接周邊城市公園綠地,重建生物與人類互動的廊道系統(圖2)。

圖2 規劃策略和五大系統建設內容

(2)創造地域文化特色的“微更新”模式,建設幸福人文道。打通空間斷點、激活空間資源,使河岸更開放,針對各類斷點和堵點,通過“針灸”式的微更新設計手法進行辟通和連接,例如在岸上缺乏連通的空間區段建設水上棧道和步行橋梁,貫通左右岸和上下游;關注邊角余料空間的發掘和利用,提供多層次開放空間,并采用場地整治、景觀改造、設施提升、藝術美化等多種方法將空間激活。強化慢行鏈接、注入公共活動,使河岸更具活力,針對多樣化活動的需求特征,以親水漫步道、運動跑步道、休閑騎行道形成貫穿全線的游憩路徑,在垂直下涌河堤岸方向設置更多的慢行廊道,使河岸開放空間與城市公共空間網絡相融合,有效“鏈接”腹地。聚焦周邊文化遺產,彰顯文化底蘊,使河岸更具人文性,通過植入創意、展示、演藝等新文化功能,打造河岸“文化時尚秀場”。

(3)謀劃基于產城融合為導向的“輕產業”創新發展,構建繁榮創新帶。從未來產業與空間結構出發,以共享、復合、生態為核心,讓制造廠房走向多元開放,完成新型復合產業花園演替,構建碧水庭間產業園。

2.2 構建“一河三段”的總體空間布局

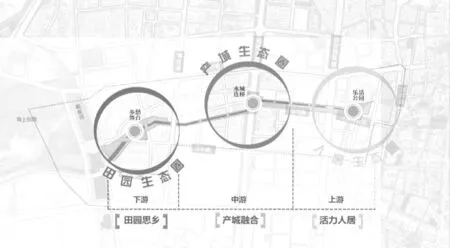

總體空間結構分為下游田園思鄉、中游產城融合和上游活力人居三大段落(圖3)。

圖3 總體結構規劃

下游田園思鄉段,緊鄰海上田園,生態本底優良,通過構建水生植物帶,為鳥、昆蟲、魚類等動物預留棲息地,建立人與自然的和諧對話;針對北岸城中村居住的外來人口,以鄉愁為主題,營造閑適氛圍,打造城村共生的景觀體驗空間。

中游產城融合段,構建復合多元的功能體系,導入新型業態,豐富區域游樂內容,為周邊居民提供高品質的城市公共服務,促進產城互動;推進沿河區域的綠色產業調整和生態園區建設,形成先行示范,輻射周邊工業聚集區,助力產業升級,實現產城共融。

上游活力人居段,服務全年齡段人群的使用需求,設計更體現人性化,創造可供人與人之間相互交流、和諧共生的社區交往空間;挖掘人文歷史和地方民俗,打造具有地方特色的水文化景觀碧道和風光帶,展示本土文化底蘊和魅力。

2.3 打造“一臺、一橋、一園”三大節點

鄉愁舞臺(圖4),以詩意田園的生態環境為基底,巧妙地結合城中村河岸邊多元精彩的生活景象,構建具有鄉土氣息與歸屬情懷的空間意象,塑造“小橋、流水、人家”深賦意蘊的特色文化景致,讓居民“看得見水、記得住鄉愁”。

圖4 鄉愁舞臺效果圖

水城連橋(圖5),以現代時尚的外觀和自由舒展的形式打破現狀的冰冷空間。人行天橋跨徑約120 m,橋寬約4 m,主梁采用鋼結構箱梁。天橋緊密結合周邊城市更新,預留接口,通過立體方式梳理復雜的交通流線。另外,對高架橋墩進行美化亮化,形成獨具一格的夜景觀。

圖5 水城連橋效果圖

樂活公園(圖6),推崇綠色健康、可持續的生活方式。在現有的東塘公園和黨建公園基礎上,對場地及周邊進行系統梳理,通過低干預和微改造,拆除現有圍墻打造無界公園。同時以“碳中和”城市為導向,引入最前沿治水理念,打造大型凈水花園和科普展示平臺,建設綠色城市特色示范空間。

圖6 樂活公園效果圖

2.4 謀劃實施河流治理與生態修復重點項目

水體治理方面,通過提升泵站抽排能力、保障行洪順暢,新建町步,有效蓄水、增氧,增加親水效果下,同時保障水安全;通過提升補水點水質,增設微生物馴化設施和曝氧噴泉,封堵現狀排污口,利用植物打造水下森林,改善水環境;通過兩岸種植各類挺水植物更進一步凈化補水水源,在豐富生境的同時,也將都市生態圈內的動物吸引至河道內,重構河道生態系統。

駁岸整治方面,針對現狀大部分河段駁岸空間狹小,綠化不足,親水性差的特點,采用開拓現狀直立式駁岸空間的方式,以部分區域敞開下河臺階的形式將河岸面向城市敞開;駁岸上下增加綠量,河道靠岸處增加連排的水生植物,下河臺階也以綠化做點綴,使之成為連通河岸生態空間與城市生態系統之間的綠色媒介;在適當位置敞開擋墻,設計成草階式下河入口以增加綠量及拓展空間;同時選取合適點位,在不影響行洪條件的情況下增設架空挑臺,從而實現對現狀駁岸全方位的空間優化[2]。

智慧系統方面,沿河岸建設多元立體監測體系、多維信息服務平臺、智慧預報調度平臺以及支撐保障環境體系,對流域實時數據,進行多源、多尺度的無縫融合,構建信息化服務體系,真正實現流域智慧數字化管理與服務。

3 結束語

通過設計實踐,深入探索了碧道建設內涵。設計以現狀問題為導向制定三大策略,以周邊功能和人群分布特征為導向構建空間布局,以項目落地實施為導向策劃3個詳細節點,為深圳寶安區碧道建設提供了全新設計樣本,也為實現“碧一江春水,道兩岸風華”的美好愿景提供了方向和路徑。