基于參與性的街區(qū)路側綠帶景觀設計策略研究

文/北京農學院園林學院 周 倩 張維妮

0 引言

當前我國城市已進入存量規(guī)劃時代,人們的物質生活水平不斷提高,探索和接受新事物的能力普遍提升,在工作、家庭、學業(yè)等方面存在不同程度的壓力,對生活環(huán)境品質的要求發(fā)生變化,往往希望在綠地中得到不同的景觀體驗,而當下一些綠地缺乏參與性,難以滿足時代要求。街區(qū)路側綠帶是人們日常活動相對頻繁的道路綠地,也是城市環(huán)境建設的重要載體。高品質的路側綠帶設計可激發(fā)街區(qū)活力、帶動街區(qū)發(fā)展、滿足街區(qū)居民的短時活動需求,是城市精細化管理的重要內容。故在城市精細化管理的大背景下,基于參與性對街區(qū)路側綠帶的景觀設計策略進行探究,使路側綠帶最大程度發(fā)揮功能,形成重文化、重互動、重體驗的城市景觀空間。

1 相關概念

1.1 參與性

參與性是指由于個體的參加而使環(huán)境發(fā)生變化,強調場所的吸引力[1]。參與性景觀設計是指在綠地中加入?yún)⑴c性景觀元素以滿足使用者需求,從而促進景觀與人實現(xiàn)良性互動的設計,充分考慮人的需求,如心理需求、行為需求等。參與性景觀不僅具有觀賞性,而且可通過參與性活動觸摸和感受,具有互動性、觀賞性和娛樂性[2]。

1.2 街區(qū)路側綠帶

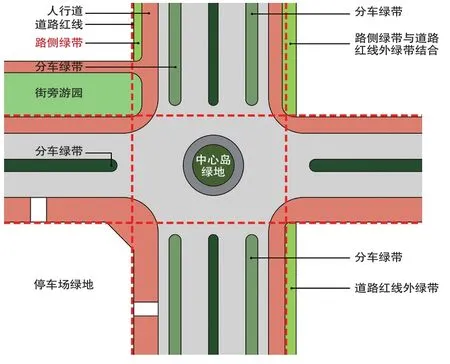

城市道路綠地是指城市道路范圍內由綠化植物及景觀小品組成的以視覺觀賞為主的景觀,包括道路綠帶、交通島綠地、廣場綠地和停車場綠地,其中道路綠帶包括分車綠帶、行道樹綠帶和路側綠帶[3-4],如圖1所示。街區(qū)是城市規(guī)劃中的重要因素,是指由4條道路圍合而成的區(qū)域。街區(qū)路側綠帶是指街區(qū)內的人行道與道路紅線之間的綠地,是街區(qū)居民可快速到達的城市場地,承擔多種城市功能。

1城市道路綠帶示意(圖片來源:作者自繪)

2 現(xiàn)存問題

2.1 忽略交通功能

一些街區(qū)的路側綠帶為了綠化而綠化,忽略了其作為城市重要景觀空間為使用者服務的本質,未根據(jù)使用者切實需求進行景觀設計,未堅持以人為本的設計原則,往往過度強調綠化功能,忽略了交通功能,出現(xiàn)一些喬灌木種植位置不合理的情況。

2.2 景觀質量較差

街區(qū)路側綠帶植物種植模式較為單一,多為前景花草,中景灌木,背景喬木。這種傳統(tǒng)模式固然可為道路綠地增加綠化量,但吸引力不足,不利于提升街區(qū)參與性。同時枯樹枯枝等不能得到及時清理,影響街區(qū)整潔。部分路側綠帶只在城市規(guī)劃的基礎上簡單地植草植樹,可停留、使用的空間少之又少,人性化空間缺失。

2.3 缺少文化內涵

城市的地域特色是景觀設計中不可忽視的部分,但當前大多街區(qū)路側綠帶設計缺少文化內涵,甚至一味地追求打造網紅打卡地,忽略歷史、文化等要素,出現(xiàn)同質化現(xiàn)象[5]。人流密度較大、寬度大于8m的路側綠帶需在景觀小品、基礎設施等景觀要素中注入該城市的地域文化特色,充分發(fā)揮綠地景觀的職能,使居民在日常活動中感受地域文化,建立文化認同感。

3 時代任務

3.1 提供活動空間

冰冷的城市空間會對居民的日常生活方式和心理健康帶來較大負面影響,并以各種“城市病”的形式表現(xiàn)出來[6]。街區(qū)的路側綠帶需為居民提供日常游憩活動的空間,方便居民茶余飯后進行休息、交流,實現(xiàn)精神放松,促進人與人、人與自然的交流。

3.2 提升城市形象

如今城市的建筑密度日益增加,標志性建筑可體現(xiàn)城市發(fā)展狀況,良好的綠地環(huán)境可體現(xiàn)城市面貌。環(huán)境優(yōu)美、設施齊全的路側綠帶不僅可為居民提供豐富、有趣、舒適的活動場所,而且可提升城市整體形象,展現(xiàn)獨特的城市品位。

3.3 傳承歷史文化

街區(qū)路側綠帶中需加入富有歷史文化要素的宣傳欄、景墻、雕塑等景觀小品,將地域特色融入城市綠地,傳播歷史文化的同時豐富綠地景觀,為居民帶來豐富的空間體驗,感受歷史文化。CJJ75—97《城市道路綠化規(guī)劃與設計規(guī)范》規(guī)定路側綠帶大于8m時可設計為開放式綠地或與街旁公園結合,便于居民進入并進行舞蹈、健身、下棋、品茶等文娛活動,促進精神文化傳播。

4 設計策略

打通服務群眾“最后一公里”需將居民需求列為優(yōu)先考慮要素,使政策善意和人文關懷傳導至城市的每個“神經末梢”[7]。景觀有人的參與才更具活力與生機,不同人群對城市景觀的需求不同,研究不同人群的使用需求可為街區(qū)路側綠帶的景觀設計提供方向,提高其參與性和利用率,實現(xiàn)為民服務。

4.1 不同人群使用需求分析

4.1.1 未成年人

不同年齡段的未成年人使用需求不同。兒童對色彩比較敏感,對安全性要求較高,需要色彩搭配科學合理、安全性能好的圍合性空間;大齡兒童隨年齡增長喜歡結交朋友,處于世界觀、價值觀形成的重要階段,需要科普教育空間和體驗活動空間等趣味性高的空間;青少年運動量較大,活動范圍較廣,需要一些具有冒險性的綠地空間。

4.1.2 青年人

當代青年人忙于工作、家庭事務,精神壓力遠大于其他類型人群,需得到有效療愈,調節(jié)情緒,緩解壓力,對交流空間和私密空間需求較大,故設計需注意休息空間的設置。

4.1.3 老年人

老年人的視力、聽力、反應能力、記憶力、分辨力及靈活度都有所下降[8]。這類人群更需要休息交流的空間,植物配置太過復雜不利于老年人識別位置,簡潔美觀的植物配置與鋪裝設計更適宜。老年人中身體素質較高者需要合理的活動場地和完善的活動設施。

4.2 設計策略

4.2.1 植物

植物是街區(qū)路側綠帶景觀設計的重點,是需要首先考慮的景觀要素。當前路側綠帶的植物設計過于注重景觀的觀賞性,較少考慮人的心理、行為需求和感官體驗,無法使人與景觀形成良好溝通,降低了使用感、參與感和體驗感。在植物配置時除考慮觀賞性,還需考慮生態(tài)性、科普性、地域性、時序性及體驗性。

1)生態(tài)性 植物配置不僅需考慮植物個體的生長,而且需注重其與周圍群落的和諧性,以形成不同的組團從而更好地發(fā)揮生態(tài)功能。同時,盡量避免采用有毒、帶刺、易引發(fā)過敏及落花落果的植物。

2)科普性 當前人們越來越重視子女的教育問題,在植物配置時,可選用中小學生在生物課、自然課中學過的植物類型,并放置展示牌,使其在課余時間也能學習知識,增強探索能力,從而實現(xiàn)寓教于樂。

3)地域性 選擇本土植物有利于提高植物成活率,便于后期養(yǎng)護,同時實現(xiàn)對本土植物的保護,體現(xiàn)城市地域特色。

4)時序性 考慮植物發(fā)芽、開花、落葉的時間問題,科學合理地搭配不同觀賞期的植物,實現(xiàn)四季有景。

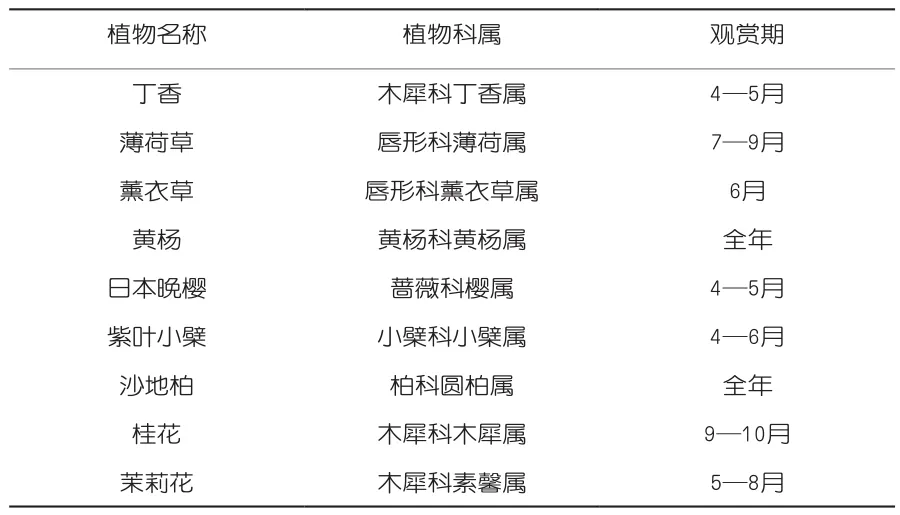

5)體驗性 提高路側綠帶的參與性最重要的途徑是體驗性與互動性設計,植物的五感體驗是指人們通過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺五種感官對植物產生的感受。視覺體驗方面,可運用枝葉形態(tài)獨特、色彩鮮艷的植物吸引行人目光,形成良好的視覺感受;聽覺體驗方面,風吹樹葉、雨打芭蕉如同優(yōu)美的音樂,可通過與自然要素結合提供獨特的聽覺體驗;嗅覺體驗方面,可運用芳香植物,如丁香、薰衣草等,不僅可豐富嗅覺體驗,而且可引來鳥類集聚,同時形成別樣的聽覺體驗;味覺體驗方面,雖然鑒于衛(wèi)生問題不提倡隨意摘取果實,但理論上通過種植結果的植物可豐富味覺體驗(見表1)。

表1 街區(qū)路側綠帶景觀設計常用植物

4.2.2 構筑物

座椅、廊架、景觀亭、宣傳欄、指示牌等是街區(qū)路側綠帶景觀中最常見的構筑物。座椅可選用移動式,便于使用者根據(jù)個人需求自由移動位置,增加便捷性;廊架、景觀亭可選用竹、仿木等材料,并種植攀爬類植物,居民可在此乘涼休憩,感受自然氣息;路邊可安置宣傳欄、指示牌等,宣傳展示當?shù)氐臍v史文化、民俗風韻等,造型、色彩、風格設計需考慮居民的需求,以吸引居民停駐閱讀;還可適當設置兒童娛樂設施等,提高兒童的參與性。

4.2.3 硬質鋪裝

硬質鋪裝效果易受色彩、圖案等影響。在色彩選擇上,可進入的路側綠帶需考慮周邊居民的心理感受,如老年人使用率較高的路側綠帶可選用飽和度較低的色彩,兒童使用頻繁的路側綠帶可選用飽和度較高的色彩;鋪裝圖案可運用文字或科普類內容,增加科普性,使居民在游玩的同時增長文化知識。

4.2.4 照明系統(tǒng)

當前許多街區(qū)路側綠帶的設計只注重日間的視覺效果,忽視了夜間的使用感受。日間繁忙的工作和學習導致人們缺少戶外交流放松的機會,夜間去室外活動的人越來越多。因此可選用光線較為柔和的燈具,營造適宜夜間活動、交談的氛圍,同時減少光污染,避免燈光對視力造成危害,燈具造型可設計得較為新奇,以增加趣味性和觀賞性。

5 結語

路側綠帶是道路綠地的重要組成部分,是居民日常接觸相對頻繁的綠地系統(tǒng)。在城市精細化管理的大背景下,基于參與性對路側綠帶進行人性化、精細化、科學化設計十分必要。現(xiàn)階段景觀設計應由形象化向人性化轉變,提高公眾在綠地景觀中的參與性,打造宜業(yè)、宜居、宜樂、宜游的城市人居環(huán)境。

——《勢能》