探析“屋頂梯田”生態建筑景觀設計

文/中建八局第一建設有限公司 易 贊 伍澤元 陳 崢

0 引言

隨著城市建設規模不斷擴大,城市中心用地日漸緊張,屋面成為城市建設過程中尚未開墾的“寶地”,建筑屋面作為城市建筑物的“第五立面”能有效節約城市土地,成為開拓城市空間的有效辦法之一[1]。梯田景觀本是一種農業型生態景觀,是在丘陵地區形成的順延等高線的臺階式、波浪式斷面耕地。梯田既是農業生態景觀,又是具有超高美學價值的自然文化景觀。“屋頂梯田”是屋面景觀與梯田農業生態結合的產物,是呈現自然美與社會美的平臺,能實現人們對實用性與自然美追求的統一。

1 屋面生態景觀形式及作用

屋面生態景觀起源于西方國家,從20世紀60年代開始,屋面綠化、屋面生態景觀成為集生態、經濟與景觀三大效益于一體的城市生態綠化板塊,也成為城市綠化景觀發展的新趨勢[2]。屋頂生態景觀產生的經濟效益與生態效益較為可觀,在形成新興綠化產業的同時衍生出綠化工程、智慧灌溉等相關行業,成為城市建設發展中新的經濟增長點。

隨著城市建筑的超負荷建設,地面景觀及綠化面積受到較大制約,諸多公共建筑屋面選用生態景觀以增加空間的綠化面積。生態屋面具有緩解雨水徑流、收集雨水、提高雨水利用率等功能。屋頂生態景觀中的綠色植物可產生氧氣,調節城市溫濕度,由高層空間植物組成的“保溫層”防線可有效緩解“城市熱島”問題。

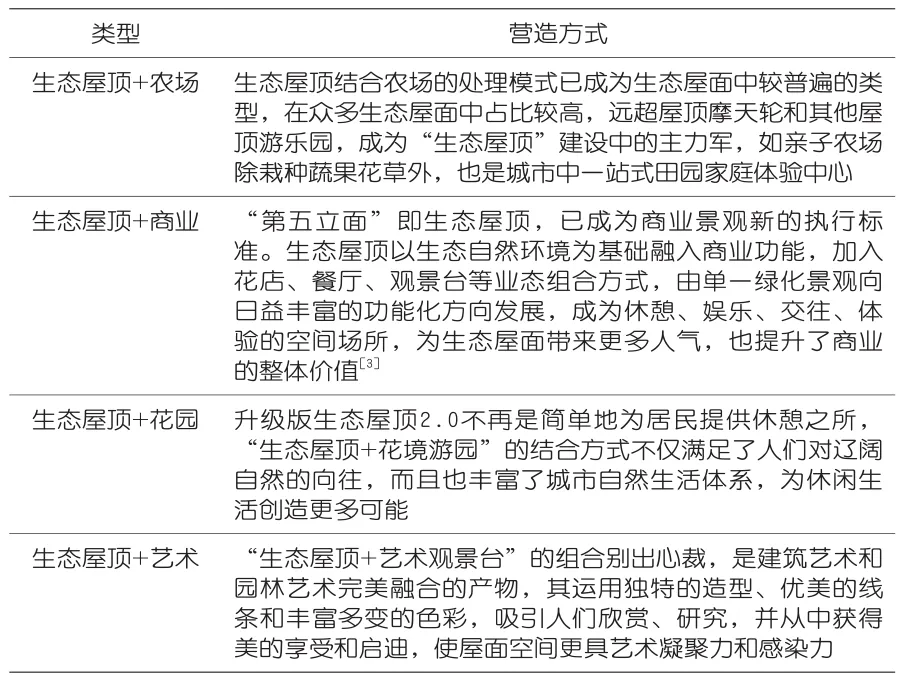

現階段,如何做好建筑“頂”上功夫成為設計師研究的重點,生態屋面的多類型營造使建筑屋面在實現生態化的同時兼具藝術感、空間感與體驗感。本文以生態屋面為基礎,結合農業、商業、花園、藝術等功能類型,分析其組合類型的營造方式及特點,如表1所示。

表1 多功能生態屋面的組合類型與營造方式

生態屋面多功能組合類型促使新型模塊化組合式的生態屋頂建設模式誕生,改變了傳統的屋面綠化施工方式,將隔根層、保濕層、蓄水層、排水層、過濾層等集合于建設模塊中,并通過模塊化組合、積木式拼接實現各層級無縫銜接。每個模塊既是獨立個體又能共享水源、肥料,且保溫隔熱效果較好。模塊的多種組合方式符合現代社會對屋面生態景觀形式多樣化的考驗,綠化率高、成型快、效果強,在適應各種需求的同時大幅降低生態屋面的施工難度,有效保護了建筑屋面結構,提高了土地資源利用率。

2 梯田景觀的文化生態表現

背靠土地耕作的農人常說,坡度大于25°的山坡不適合農耕,需退耕還林還草,但先人智慧地以梯田農業種植形式養活了山民。隨著山區丘陵地帶等高線的延伸,梯田既是風姿綽約的絕美畫卷,又是將坡面變平面的高效土地利用方式。

艾倫·卡爾松[4]曾說過“農業景觀具有形式美和表現美,其中表現美需根據其景觀功能性與產出才能被欣賞”。梯田作為典型的農業景觀之一,其表現美及價值皆來源于土地實踐,與實用功利相關。作為農業景觀,梯田對場地具有較好的適應修復作用,是有效的土地恢復種植方式。因此,以梯田式的生態設計模擬自然梯田景觀,通過結合地形高差使波浪紋樣與地形完美結合,形成美觀又動感的設計。設計模擬梯田靈動的線條串聯整個空間,使空間充滿活力與張力。如今,屋面的生態景觀功能與梯田結合,將生產、文化、環境等元素嵌入“屋頂梯田”生態模式。屋面作為建筑外部空間主體,由上到下如梯田般逐級展開,結合區域文化與當地景觀環境條件,隨著空間變化調整植物品類,實現景觀與經濟的雙重收益[5]。

3 因地而建的“屋頂梯田”

賴特曾說過:鄉土的建筑應需而生,因地而建,那里的人們最清楚如何以‘此地人’的感受而獲得宜居。屋頂梯田可謂是鄉土與建筑的結合,是生態建筑的延續和發展[6]。

3.1 結合場地氛圍應需而生的“梯田之家”

“梯田之家”位于浙江省嘉興市海寧市,地處長江三角洲杭嘉湖平原。項目所處小鎮是遠近聞名的紡織城,鎮內良田與工廠交織,呈現傳統與現代融合的景象。“梯田之家”階梯式屋頂梯田的設計源于以下因素:“耕者有其田”,宅中可設半畝良田,是國人特有的情感與訴求;“登高明遠目”,階梯天生具有方向性,向上可遠眺北邊大片稻田,向下又能回歸南面私密小院;梯田形態有利于屋頂排水,可減少南方強降雨時的屋頂滲漏;梯田形成綠色覆土屋頂,炎熱夏季可防暑、降溫、隔熱。

在“梯田之家”中,設計將鄉村與生活元素有機結合,傳統農耕模式轉化為階梯式的梯田造型建筑,建筑坡頂2處灌溉系統可根據南方熱帶季風氣候進行實時調節,使建筑階梯屋面成為草木常青的梯田生態景觀。項目頗具美感且實用,建筑屋面的階梯式平臺采用環保方式實現對空間與材料的有效利用。“梯田”結合高差設計長條形采光窗,透過玻璃可觀望屋頂的植物,陽光照亮室內,使室內空間與室外大自然實現無縫對接。“梯田之家”的屋頂不僅是建筑屋頂,更是有趣的生活空間,可使居民與自然實現全方位接觸(見圖1)。

1 建筑屋面生態布局模式(圖片來源:https://www.sohu.com/a/249421469_411016)

3.2 復合多功能的樹下山丘“有機農場”

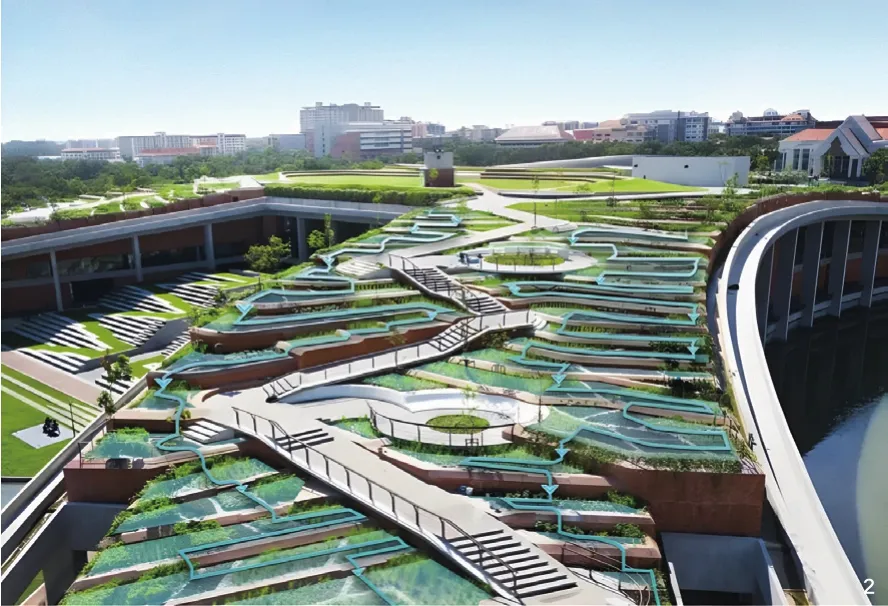

在當前氣候環境惡化情況下,東南亞等國面臨水資源與糧食短缺的威脅。因此,其將糧食安全與環境健康放在首位,利用城市被忽略的空間進行有效、可持續的食物生產。如泰國國立政法大學利用校園2.2萬m2的閑置建筑屋面,創造了亞洲最大的屋面有機農場。農場將整體建筑與梯田農業景觀獨創性融合,使能源再生、有機廢物與水資源管理及可持續糧食生產等理念在建筑公共空間中得以實現,成為適應氣候變化的有效解決方案。

泰國國立政法大學的屋面有機農場可為校園提供食物,借助梯田土方工程和現代綠色屋頂技術最大化收集雨水并加以利用,雨水從斜坡上蜿蜒而下,梯田疊層式的屋面形式有利于雨水過濾、吸收和降低徑流,其效率是傳統混凝土屋頂的20倍。有機農場建筑每個側翼皆設計4個蓄水池,以儲存更多雨水,作為生態屋面干旱季節的儲備用水。屋面有機農場使建筑形成山地狀,最大限度地利用梯田地形創造多功能公共空間及360°曼谷全景圓形劇場。1.5m的耕作距離是為屋面有機農場設計的最有效距離,并以此為梯田網格系統的模數,將各層級建筑串聯,使建筑結構、表皮、空間與生態屋面相互交叉、相互支持(見圖2)。在教學功能上,學校將土壤、環境、農業、景觀等課程地點置于生態屋面,學生可通過切身感受,迎接未來生態環境與氣候的挑戰[7]。

2屋面有機農場(圖片來源:https://www.sohu.com/a/249421469_411016)

4 結語

“屋面梯田”正以現代方式實現古老傳說中的巴比倫空中花園,其起源于對農業的尊重及對自然的向往,使建筑與農業生態景觀有機結合,并從兩者結合之處找到城市與自然可持續發展之路,提出全新的城市建筑生態規劃途徑[8]。“屋面梯田”為農業發展提供新思路,讓空間中的居住者也能觸摸土壤,嗅聞芳香,收獲種植的果實,實現生態設計中現代與傳統的創意結合。