基于箱式房預制體系的裝配式建筑設計與建造教學實踐*

——以SDC2021參賽作品Aurora為例

文/蘇州大學金螳螂建筑學院 韓冬辰 王思寧 易予恬 劉思潔 趙無極 葉 凡

1 競賽與作品概況

作為國內建筑類專業最高水平的設計與建造賽事,中國國際太陽能十項全能競賽(Solar Decathlon China,SDC)要求參賽團隊以大學生為主體,策劃、設計、建造并最終運行一棟由太陽能作為唯一供能方式的住宅建筑。SDC競賽規則要求參賽團隊在3周內完成建筑、結構、給排水、電氣、暖通與智能化等多工種的建造與調試任務,隨后進行包括設計、工程、市場、能效、舒適性、太陽能等10項指標在內的全面評價[1]。無論是宣傳推廣、贊助談判等前期準備環節,還是設計建造、運行測試等正式評比內容,對參賽團隊各專業學生而言均是一場專業技能與綜合素養相結合的全方位考驗。

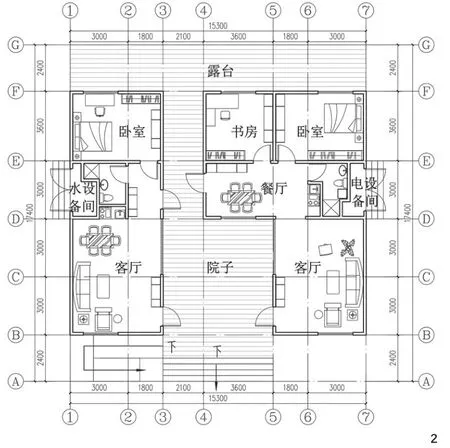

2021年中國國際太陽能十項全能競賽于8月下旬在河北張家口德勝村正式開賽。經過20d緊張的現場作業,“丹麥科技大學—蘇州大學”聯合賽隊的參賽作品“極光之家Aurora”順利竣工。Aurora是根據北歐流行的兩代人居所概念設計的1層獨立式住宅(見圖1),建筑面積145m2,共設有3室3廳2衛,包含1套青年夫婦與孩子居住的住宅(2室2廳1衛),1套老年夫婦居住的住宅(1室1廳1衛)以及2套住宅共用的戶外休閑平臺(見圖2)。其中較小的第2套住宅可根據住戶使用需求改造為工作室、娛樂室等其他功能空間。作為由太陽能供能的住宅類建筑,Aurora追求套型設計的居住舒適性和功能靈活性,同時倡導可持續理念的建筑低碳化。

1Aurora建成實景

2Aurora平面

2 面向SDC競賽的課程教學

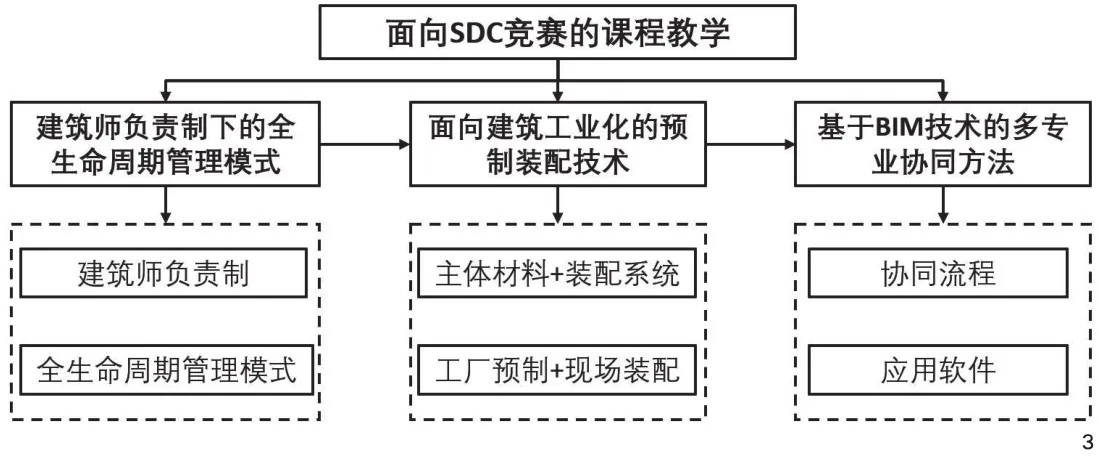

根據聯合賽隊兩校間的合作計劃,Aurora由丹麥科技大學團隊完成前期概念方案設計,后由蘇州大學團隊完成從深化設計到建造調試的后續所有環節。圍繞競賽的具體要求,教師團隊從建筑設計與建造的教學特點出發,定制適配學生團隊在正常學期和暑假期間的小組式課程,如圖3所示。

3面向SDC競賽的課程教學示意

1)建筑師負責制下的全生命周期管理模式系列課程 旨在讓學生了解目前建筑業轉型背景與國家推行建筑師負責制的行業政策導向,并從包含策劃與設計、制造與建造、運營與維護,以及改造與拆除等多階段和設計院、施工隊、供應商、開發商、監管部門等多方參與的視角出發,學習建筑項目的全生命周期管理模式,從而意識到建筑師職責轉變為“項目設計、施工管理和質保跟蹤”的重要性[2]。

2)面向建筑工業化的預制裝配技術系列課程 以主體材料(預制混凝土、鋼結構、木結構與膜結構等)與裝配系統(板式、框式、箱體式與復合式等)所構成的預制裝配體系為主線[3],分工廠預制與現場裝配2個方面介紹預制裝配的工業化施工方法,讓學生了解具有成本降低、工期縮短、人力節省、品質提升和環境友好等諸多優勢的預制裝配技術已成為實現建筑業轉型和可持續發展的重要途徑。

3)基于BIM技術的多專業協同方法系列課程 建筑信息模型技術旨在基于構件級別的虛擬建造來實現建筑多階段、多專業的信息協同,故其與前兩部分課程全生命周期管理模式與預制裝配技術的內涵邏輯相契合[4]。課程分別從協同流程與應用軟件2個方面展開教學,使學生掌握面向多專業協同的工作模式與設計方法,以及包括Revit、Navisworks等在內的BIM軟件系列,從而為學生分專業對接相關工種的工廠預制與現場裝配等建造活動奠定基礎。

3 Aurora的設計與建造實踐

3.1 深化設計

SDC賽事規定的20d現場建造工期對Aurora團隊來說是相當大的挑戰,面向快速建造的預制裝配技術已成為必選方案。團隊綜合考慮預制周期、造價成本與主贊助商的技術實力,決定采用箱式房預制體系進行深化設計。箱式房的全稱為裝配式模塊化箱式房屋,又被稱作集裝箱房或盒子建筑,是以鋼結構箱體為基本模塊組合而成的裝配式建筑[5]。箱式房預制體系的主要特征是模數化設計、標準化構件與工業化生產[6]。不同于以標準海運集裝箱為模塊的傳統集裝箱房,箱式房預制體系可根據定制化設計進行工廠批量化生產,并通過多樣化組合形成豐富的造型與空間。

建筑師負責制導向下的裝配式建筑設計與建造需要Aurora團隊承擔總包職能管理門類繁多的分包體系,對多階段、多供應商的協同提出較高要求。團隊在深化設計階段應用BIM技術進行建筑全生命周期管理,基于精細化建模與可視化模擬對各供應商的各類信息進行協同,進而在設計階段解決建造階段可能出現的問題(見圖4)。

4全專業BIM模型

團隊將Aurora從下至上分為混凝土基礎、鋼結構基礎、箱式房主體、竹屋架及光伏屋面共5個分系統,分別由不同隊員對接相應的供應商進行深化設計以及后續的生產與安裝。所有分系統均遵循統一的模數與定位邏輯,不同分系統間設計有裝配誤差冗余以解決構件形變導致的安裝問題。針對最主要的箱式房主體部分,團隊通過水平向的模塊劃分設計,將U形體量建筑劃分為5個模塊,以契合板車運輸與現場吊裝對尺寸和重量的要求(見圖5)。

5箱式房模塊劃分示意

3.2 工廠預制

箱式房分系統作為Aurora工廠預制的重點,集成建筑、結構以及水電暖等諸多工種,在工序安排、人力組織、建材和器械調配等方面較為復雜。團隊將箱式房的工廠預制作業合理分配給賽隊學生和專業工人,學生主要負責設計對接、過程監督和質量校驗等輔助工作。在諸多工種的預制作業中,考慮到表皮的建造與參數化設計緊密結合,決定由學生進行竹木飾面板的加工與拼裝。在通過動手實踐提升學生對節點、材料和工具等建造認知的同時,也可輔助專業施工隊專注于技術需求更高的工種作業,從而提升箱式房主體的工廠預制效率。

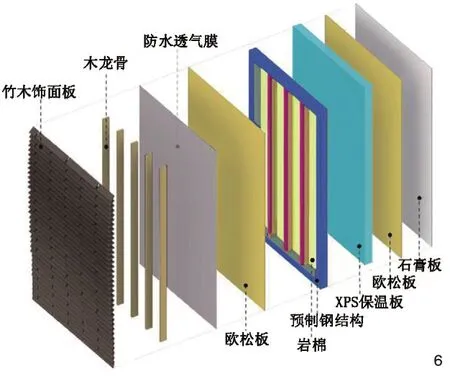

為進一步縮短箱式房主體的工廠預制周期,團隊針對箱式房模塊安排“鋼結構→墻體→其他工種”的作業順序。給排水、強弱電、空調新風、室內裝修、門窗幕墻、立面表皮和屋面防水等室內外各工種可實現同步作業。同步作業的實現基礎是箱式房圍護墻體與屋面構造的一致性。如圖6所示,填塞巖棉的鋼框架與XPS保溫板構成墻體核心,內外歐松板分別成為室內和室外各工種作業的基礎面。

6箱式房墻體構造示意

3.3 現場裝配

針對箱式房體系的模塊化特點,團隊不僅設計了現場裝配工序,而且合理規劃了從工廠預制到現場裝配期間的諸多環節,包括打包裝車、交通運輸與吊裝卸貨等。Aurora的現場裝配同樣強調學生的高度參與。除去專業性較強的水電和暖通工種,學生廣泛參與到結構、內裝、表皮、光伏、景觀等專業的施工作業中,如物料分類與堆放管理、基礎放線與法蘭調平、參數化表皮裝配、屋頂竹結構與光伏板安裝等(見圖7~10)。學生在此過程中充分理解設計圖紙與建造實物的區別并明確建造手段對于把控設計品質的重要性[7]。

7物料分類管理

8基礎放線與法蘭調平

9參數化表皮裝配

10屋頂竹木結構與光伏板安裝

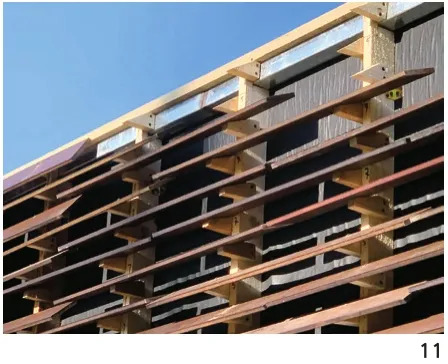

由于工期緊張,參數化表皮并未在工廠完成全部安裝工作。由不同角度墊塊與不同長度竹飾面板形成的波浪起伏形態(見圖11),給現場裝配帶來定位和校準方面的挑戰。團隊采用基于HoloLens設備的混合現實(Mixed Reality)技術,將參數化表皮設計模型投影于建筑立面龍骨位置(見圖12),從而實現虛擬與現實的定位匹配和場景融合[8]。如圖13所示,得益于混合現實技術應用,若干學生便可實現復雜形態表皮的快速裝配。

11不同規格墊塊和竹木飾面板形成的立面表皮

12基于MR技術的模型與現場施工

13參數化表皮的波浪起伏效果

4 結語

在德勝村競賽現場,團隊僅依靠少量專業工人與十多位本科學生便完成Aurora的整體建設。針對SDC賽事特點和團隊技術能力作出關于裝配體系的合理選擇,是實現Aurora低成本、短周期、高品質設計與建造的關鍵。箱式房預制體系可最大程度地實現各工種作業的工廠化并減少現場裝配的工程量,高度適配獨立式住宅的快速建造需求。

Aurora項目極大提升了學生的多專業協同意識。通過深化設計、工廠預制與現場裝配等環節的鍛煉,既使學生獲得建筑實踐方面的知識與技能,又使學生深刻理解制造與裝配環節對于前期方案設計的重要性。在建筑師負責制背景下,基于Aurora的設計與建造的教學實踐對培養學生的建筑全生命周期管理能力具有重要意義。