大學校園交通規劃設計思考與研究

楊 浩

(中北大學基本建設處,山西 太原 030051)

0 引言

近年來,隨著高等教育的普及,國內高校數量和規模不斷擴大。為改善辦學條件,實現可持續發展,新建多校區、擴建舊校區成為大學發展的普遍選擇。與此同時,伴隨著校園開放度加大、教職工機動車持有量和學生人數增長,路權關系發生變化,交通事故時有發生,影響大學校園健康有序發展。本文以中北大學新舊校區道路為例,從以人為本的角度思考大學校園交通規劃。

1 學校概況

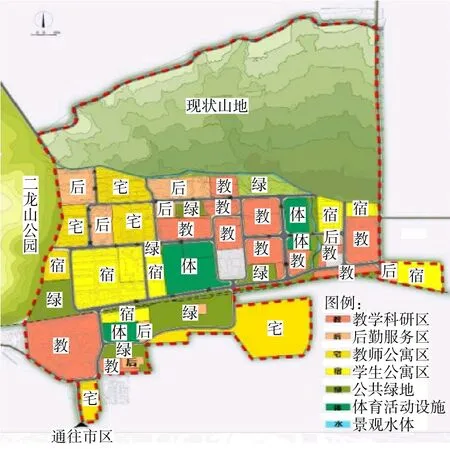

中北大學是一所具有悠久歷史的高等院校,自1949年遷入現址以來,幾經發展,總占地面積113hm2,各類校舍建筑面積約69萬m2,在校學生人數近4萬人。為進一步改善學校因快速發展造成的用地緊張、用房短缺等局面,學校以現有舊校區為界,繼續向北拓展辦學空間,著力進行新北區二、三期建設(見圖1)。

圖1 校園總平面

2 功能區分布

為滿足學生規模的不斷擴大,校園用地逐步向北、向東拓展。前期基本建設缺乏整體規劃,“見縫插針”般的碎片化發展導致功能區域混雜,交通混亂不成系統。加之學校地處山腳,地形呈多級臺地,地勢為西北高、東南低,相對高差最大達50m,非常不利于非機動車通行。由于歷史原因,一條貫穿東西的鐵路將校園分為南、北兩個部分,在形成獨特風景的同時,也制約了學校的融合發展。南部以教工住宅為主,有部分教室和學生宿舍;北部又分東、西2個區,學生宿舍分布于東西兩端,中間集中布局教學、科研功能區(見圖2)。

圖2 功能區分布

3 功能區域規劃

大學功能區域主要由教學辦公區、生活休閑區和文體活動區三大區域組成。在進行大學校園規劃時,如何為師生提供更加人性化的學習、生活、通行條件對于學校管理層來說應著重考慮,服務師生,以師生為中心應在校園規劃中得到充分體現。在基本完成爆發式增長的校園建設后,以人為本,合理規劃功能區域布局,完善交通系統組織,尤其是步行系統的建設。

一般來說,在人平均步行速度的基礎上考慮功能區域規劃以及道路長短的設定,人步行可接受距離范圍為400~500m,按照平均步行速率約為5min的路程,這樣的道路長度以及主要功能區域間的距離最佳。對此,將教學辦公區、生活休閑區和文體活動區三大區域平均分布在可接受交通區域內(見圖3)。

圖3 大學適宜步行出行的空間規模

理論上,在考慮到所有主要功能區之后的最佳校園區域范圍應包含最外圍的園內區域,校園面積需要92hm2。實際上,中北大學校園面積為113hm2,范圍擴大后學生的通行時間無疑會更長。如果還要要求按照相同的時間完成通行速率就需要學生借助交通工具確保出行安排。

對此,新校區在向北拓展教育用地時,新的基本建設應嚴格遵循新規劃理念。舊校區通過騰退、改造、拆除等方式,逐步形成東、西兩區的獨立教學實驗區和學生生活區,以學生便利地到達教室為主要目標。同時,通過互聯網基本實現高效合理排課計劃,減少學生在東西校區的穿越,生活、學習步行距離控制在5min。

4 交通規劃

4.1 路網規劃

新舊校區應統籌建設,新校區的交通規劃應充分結合舊校區的實際情況考慮。鑒于大學校園交通階段式的特征,應將道路建設放在大學管理眾多因素中的首位,其不僅是作為學校交通通行的必要結構,而且在不同時間因不同條件使道路在使用目的上不斷變換功能,不斷調整路權分配比例。

按照大學校園按規模分類標準,如表1所示,該大學占地面積屬于小型規模大學校園;而在校學生總人數近4萬人,又屬于大型規模大學校園。由此來看,該大學的人口密集度較高,為確保高效通行速率,道路寬度不應太窄。

表1 大學校園按規模分類標準

參照國內同等規模大學經驗,路網應以主干道、次干道、支路、巷道四級道路布局。通過打通舊校區斷頭路,拓寬機動車道、人行道,逐步形成管控層次清晰、結構合理的環形交通。按照稠密的人群需要來說,中環、外環等主干道應實行人車分流,以機動車通行為主,分配較大路權,道路寬度應大于18m(按照標準計算所得),其中車行道路寬度需大于12m,兩側人行道路需大于3m。次干道作為主干道的補充,也應滿足外來機動車的行駛需求,道路總寬度不應小于14m,在參照主干道人行道的基礎上考慮自行車等的車行道路。由于道路寬度有限,應當限制或調節外來機動車的進入數量,尤其是上下課高峰時段應給非機動車和行人分配較大路權。支路應以行人通行為主,人流高峰時段禁止機動車通行,道路寬度5m為宜,人行道寬度3m為宜。巷道只能行人通行,機動車禁行,結合實際空間設置寬度。

此外,根據該大學有鐵路穿過的獨特情況,應采用上架、下穿等方式增加更多的南北通道解決行人通行,縮短步行距離,分散現有3條機動車道的交通壓。

4.2 停車資源規劃

當校園占地面積增加,交通工具的使用需求也隨之增大。針對大學校園的停車需求,不同的車輛及不同的功能區道路距離位置需要的停車面積以及停車場所設置的具體位置也有所不同。

面對限制機動車的校園道路,同時需要的通行距離又相對較遠的校區來說,自行車的需求量一般較大,需格外關注自行車的停放問題。根據該大學目前的面積,自行車的需求并不大,在停車資源的空間上尚無需著重考慮。而且前文提到該大學地勢起伏高差較大,自行車使用更不方便,當然,也不能排除未來校區擴大之后自行車需求增加及自行車停車場設置的相關問題。

4.3 限速規劃

大學校園作為功能性場所,對于不同人群和需求的行車模式應當有所控制,最主要的控制辦法包括限行和限速等措施。對于學生群體來說,一般以非機動車方式通行為主,所以在一般的道路寬度下對非機動車通行應當減少減速帶的設置,確保其便捷性,減縮短通行時間。對于機動車來說,應當較大程度控制通行,主要因素是為提升師生步行和非機動車出行的方便性,減少因為交通堵塞造成的不便,這樣限速對象包括駕駛機動車的主要外來者。

根據這2種不同情況設置道路控制措施,需要觀察交通參與者的行為模式,系統規劃機動車限速措施。借鑒天津大學新校區設置減速臺及凸起交叉口等垂直速度控制措施,淘汰現有噪聲大且效果一般的橡膠減速帶;對于長距離直線段的東西向道路,尤其是南環路,采用曲線施劃車道的設計,降低車速;適當縮小交叉路口4個角的圓弧半徑,水平或垂直線位偏移以及減小路口道路寬度等措施,迫使機動車在經過路口時主動降速,縮短師生過馬路的距離,確保學生上下課和教師教學通行的出行安全。

4.4 公共交通規劃

公共交通規劃應充分考慮校園主要功能建筑布局,以及學生和教職工的不同出行時段,從而合理規劃校內公交運行路線,實現對公共交通工具的準確交互,引導師生綠色出行。一項針對大學出行方式的研究顯示,通過提高校園公共服務水平,縮短綠色交通工具的出行時間,能有效改變30%機動車通勤者的出行方式選擇。

公共交通工具的使用可有效解決通行距離長的問題,縮短時間、提高出行效率,校園化、工具化的特點使其實現了科學高質量和低成本的相結合,同時其巨大的通行容量、精準的時間把控,為營造校園綠色、和諧、有序的道路交通體系發揮了極為重要的作用。

在公共交通工具運維過程中,經常因為處理公共交通工具人員的操作水平和能力不足,而造成交通障礙頻繁出現等問題。借鑒國內一些高校成熟的校內公交運行模式,不以營利為目的,采用司機雇傭制,通過定期開展安全教育培訓和考核,增強處理公共交通工具人員的綜合專業能力和系統能力,確保公共交通工具人員在使用操作時能夠嚴格按照規章制度的要求開展各項工作,從而增強每個操作階段處理公共交通工具的水平。采取定點發車的方式,最大程度上減少因搶客、超速等惡劣行為造成的交通事故。在上下課高峰時段密集發車,師生只需在校內公交運行線路上招手即停、隨時下車。

在自行車不適用該大學地形的情況下,利用社會資源,充分發掘電動自行車的實現前景。通過合理規劃,將電動自行車停主要布置在宿舍樓、教學樓、圖書館、實驗室等公共建筑的出入口附近。

4.5 無障礙規劃

以人為本,注重使用者的感受,將使用者感受放在首位,才能滿足師生日益提高的物質和精神需求。將無障礙規劃融入校園步行體系中,真正體現對殘障人士的關懷。除了設置無障礙通道、無障礙停車位、無障礙衛生間等措施外,在交通系統規劃中,還要認真落實盲道的有效設置和正常使用,逐步實施對舊校區的無障礙改造。

5 結語

針對當前大學校園在新建多校區、擴建舊校區過程中校園交通規劃所存在的問題,本文按照“因地制宜、以人為本”的原則,結合筆者所在的中北大學新舊校園規劃情況,從功能區域布局著手,梳理校園路網、停車資源、限速、公共交通和無障礙等規劃的注意事項,探索大學校園交通規劃的實踐方式方法,對于國內其他大學,尤其是新舊校區統籌發展的大學校園規劃具有一定的參考意義。