俠之大者,國之大者

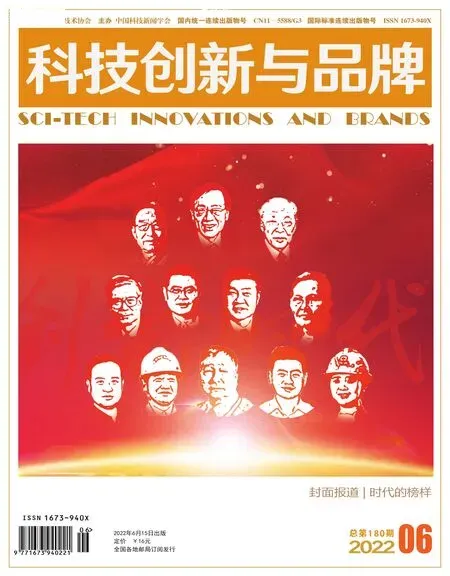

科技是第一生產(chǎn)力,科學(xué)工作者是第一寶貴資源。今年的5?30全國科技工作者日,我們推出專題《時(shí)代的榜樣》,聚焦15位各行各業(yè)的科技工作者。他們有站在學(xué)科巔峰的院士大咖,也有在生產(chǎn)崗位默默奮斗的科研人員;有叱咤商海的成功企業(yè)家,也有一身戎裝的平安守護(hù)者……

事實(shí)上,站在科技金字塔尖的科學(xué)家,注定只是科研大軍中的“關(guān)鍵少數(shù)”。科研從不是一件容易的事,成績(jī)單背后,是無數(shù)名科技工作者數(shù)十年如一日?qǐng)?jiān)守初心、執(zhí)著攻關(guān)的堅(jiān)韌和熱忱。他們是這個(gè)時(shí)代的俠之大者,是這個(gè)時(shí)代的璀璨榜樣。

功以才成,業(yè)由將廣。科學(xué)研究作為人類的一種活動(dòng),它的最終目的是服務(wù)于人類社會(huì)。蓋有非常之功,必待非常之人。俠之大者,為國為民。在金庸先生筆下,這是時(shí)刻讓人血脈僨張的主題,在他的描寫中俠義精神無一不是愿為國家民族奉獻(xiàn)自身、犧牲自我的大無畏精神,而現(xiàn)在,越來越多的科技工作者也成為人民群眾心目中憂國憂民、攻堅(jiān)克難的“俠客”,他們有大理想,有大格局。正是這樣一個(gè)群體,筑成了共和國的脊梁,在國家面臨突破發(fā)展的每一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻,支撐起一個(gè)個(gè)國家重大戰(zhàn)略科研攻關(guān)項(xiàng)目。

科技從來沒有像今天這樣深刻地影響著國家的前途和命運(yùn)。俠之大者作帆,推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的前進(jìn),此時(shí)更需以國之大者為舵,錨定目標(biāo),一往無前。

《荀子?王霸》說:“國者,天下之大器也,重任也,不可不善為擇所而后錯(cuò)之,錯(cuò)險(xiǎn)則危”。從荀子的視角來看,一個(gè)國家選擇正確的國策和由杰出的人才掌管這個(gè)國家,便是“國之大者”。此后數(shù)千年,朝代更迭,興衰成敗,國之大綱、國之大柄、國之大政,有“惟刑與政”,有“莫先擇士”,也有“財(cái)賦者”。

國之大者,關(guān)乎長(zhǎng)遠(yuǎn);國之大計(jì),務(wù)籌久遠(yuǎn)。

科技創(chuàng)新,考驗(yàn)的是“俠之大者”的見微知著,映射的是“國之大者”的歷史辯證。事實(shí)上綜觀全球科學(xué)發(fā)展史,在每一個(gè)時(shí)期,都有一個(gè)國家扮演世界科學(xué)中心的角色,引領(lǐng)世界科技發(fā)展的新潮。

科技興則民族興,科技強(qiáng)則國家強(qiáng)。千百萬科技工作者的科研人生,早已與民族復(fù)興、人民幸福融為一體。要實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng),歸根結(jié)底要靠高水平創(chuàng)新人才,不管是俠之大者,還是國之大者,都要有“風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量”的大視野!“位卑未敢忘憂國”的大擔(dān)當(dāng)!“不負(fù)人民”的大作為!