大灣區與環大灣區貧富差距擴大的生成邏輯與應對策略

陳景云 梁盛平 張嘉烙

一、提出問題

“共同富裕是社會主義的本質要求,是中國式現代化的重要特征。”[1]改革開放后,中國打破原有思想及制度等方面的束縛,允許一部分人先富起來帶動后富,在釋放生產力的基礎上推動了中國國民經濟的快速發展,并于2010年成為世界第二大經濟體。“隨著中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。”加之國際環境越來越復雜,經濟、社會發展均面臨著新問題和新挑戰。在邁向現代化新征程中,中共中央作出了“立足新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局”的重大戰略決策,提出加快推進區域和城鄉協調發展,扎實推進全體人民共同富裕:到“十四五”末邁出全體人民共同富裕的堅實步伐,到2035年縮小城鄉區域發展差距和居民生活水平差距,全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

作為推進全體人民共同富裕的核心內容,區域協同、聯動發展是縮小貧富差距的重要手段,也是讓“先富”地區帶動“后富”地區的重要體現。改革開放以來,廣東敢為人先,發揮敢闖、敢試、敢沖鋒的開拓精神,依靠對外貿易獲得了經濟的“騰飛”。2021年廣東經濟發展總量為12.4萬億元,連續33年穩居全國第一,但取得巨大成就的背后卻隱含了巨大的區域間發展差距。2020年廣東與浙江雙雙跨入高收入經濟體,在浙江被賦予共同富裕示范區的同時,也凸顯了廣東區域發展不均衡的問題。隨著邁入高質量發展階段,廣東區域差距正逐步演變成為制約廣東整體發展效能進一步釋放的痛點、堵點與難點。為此,本文立足于中觀層面分析粵港澳大灣區(下文簡稱大灣區)與環大灣區(粵東西北共12市)發展的差距現狀及擴大邏輯,試圖為大灣區與環大灣區聯動發展,縮小區域差距提供路徑支撐。

二、文獻簡述與分析框架

作為中國式現代化的重要標志,共同富裕是惠及全民、內容全面、共享共建、逐步推進的富裕,[2]是發展性、共享性和可持續性的統一;[3]契合馬克思主義價值理論邏輯,符合中華五千年歷史文化和思想邏輯,切合中國共產黨百年奮斗實踐邏輯,具有“社會整體進入富裕社會、全體人民都富裕、全面富裕、消除了兩極分化但存在著合理差距的普遍富裕”四個特征。[4]中國共同富裕道路經歷三個階段:追求“站起來”為共同富裕提供政治基礎(1921-1978),追求“富起來”為共同富裕筑牢物質基礎(1979-2011),追求“強起來”為共同富裕謀求實質性進展(2012至今)。[5]推進共同富裕應注重市場、政府和社會“三輪驅動”,[6]扎實落實區域協調發展戰略、鄉村振興戰略、新型城鎮化戰略,[7]著重解放和發展生產力、進一步推進生產資料大眾化、基本公共服務均等化、公平分配體系現代化。

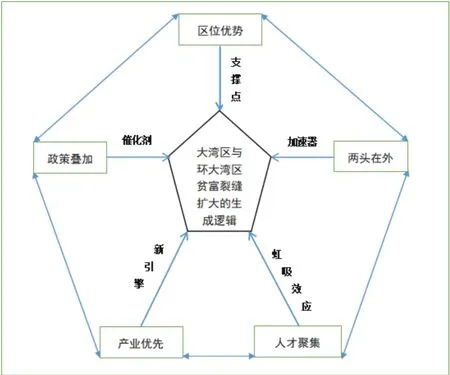

目前,學者們從共同富裕概念、內涵、邏輯、階段、路徑等方面進行的探討,對共同富裕的深化研究有重要的引領作用,但缺少區域聯動發展、內外貿易一體化的制度銜接的視角。一般來說,一國之內的區域協調、聯動發展可劃分為微觀、中觀、宏觀三個層面:一是某省內城市群內部部分城市間的協調、聯動發展,比如大灣區內部的廣佛肇與深莞惠;二是省內兩個區域之間的協調發展,比如大灣區與環大灣區的協同、聯動發展;三是跨省區域的協同、聯動發展,比如大灣區與海南自貿港、長三角、京津冀等區域的協同發展。為此,本文從歷史維度出發,聚焦中觀層面,把研究空間對象限定在大灣區與環大灣區的聯動發展。即分析改革開放以來,廣東區域協調發展的主要實踐歷程,大灣區與環大灣區貧富差距擴大情況,以及其生成邏輯——受“區位優勢+政策疊加+兩頭在外+產業先行+人才聚集”五位一體影響的結果,最后從推+拉有效結合層面提出推進聯動發展的有效策略。

圖1 分析框架

三、“共富”道路上大灣區與環大灣區聯動發展的緊迫性:貧富差距擴大

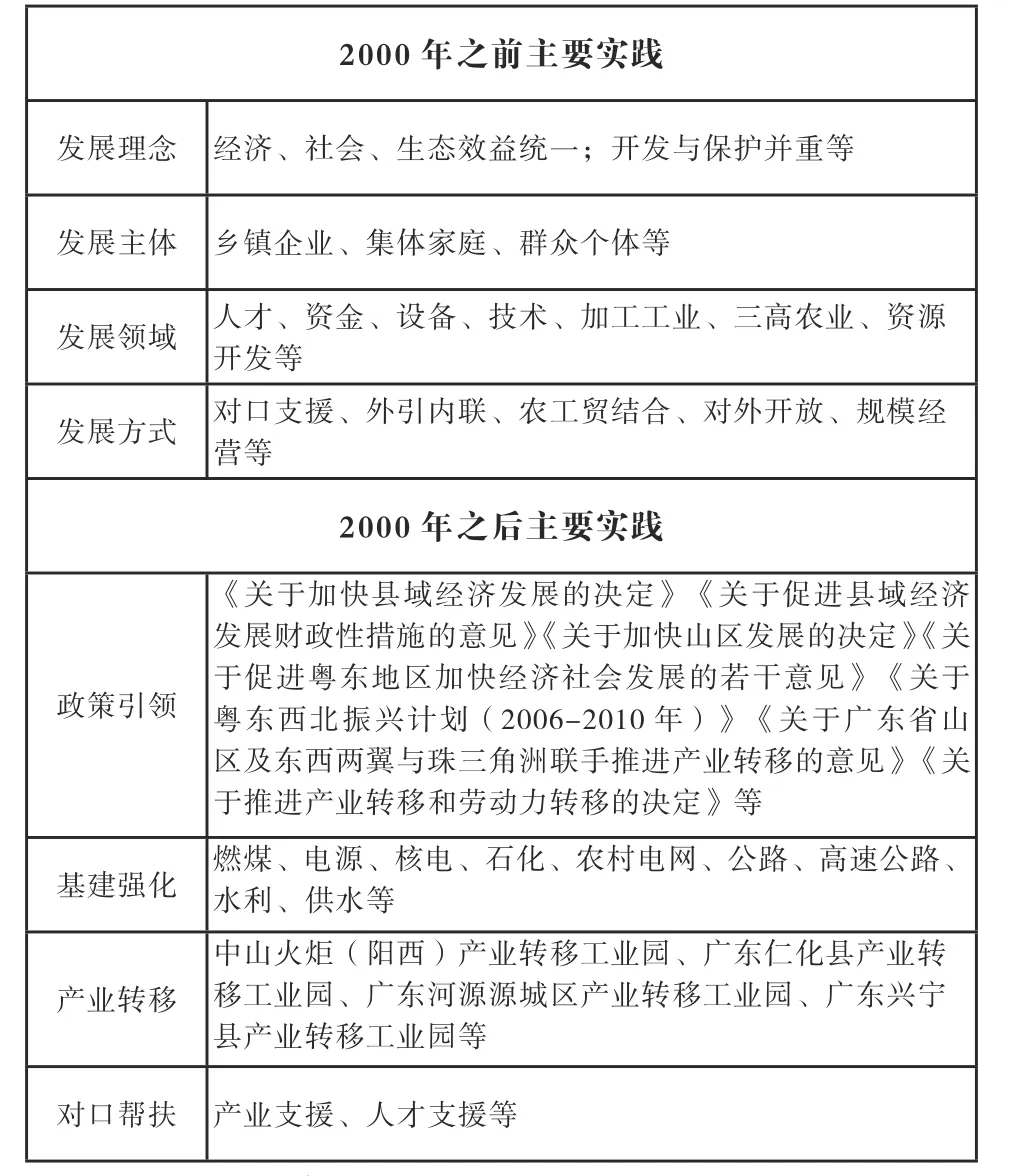

(一)大灣區與環大灣區聯動發展實踐

2000年之前,大灣區(粵9市)與環大灣區聯動協調發展主要從發展理念、發展主體、發展領域、發展方式四個方面進行了探索:[8]一是提出了社會、經濟、生態效益統一和開發保護相結合的發展理念,通過培育資源,挖掘資源、利用資源和保護資源促進富裕地區帶動山區發展。二是強調促進鄉鎮企業發展,大力促進縣域工業發展;同時通過發展“三高”農業激發山區群眾生產積極性和創造性,推行集體帶動家庭、能人帶動群眾規模經營模式。三是重點幫助解決人才、資金、交通、設備、政策等資源問題,通過修建水利、鐵路、公路等基建工程,實施優惠金融和財政政策等措施打好粵東西北發展基座。四是積極探索對口支援,通過省里牽頭,支持幫扶山區置辦山貨加工廠;通過外引內聯方式摸索出科研型、加工型和貿易型等發展形式,通過強化商品經濟的引導,促進工農貿結合發展,提升產品價值。

2000年之后,大灣區(粵9市)與環大灣區的協調發展聚焦政策引領、基建強化、產業轉移,同時持續加大對口幫扶:一是在政策引領方面,先后出臺了《關于加強縣域經濟發展的決定》《廣東省東西北振興計劃(2006-2010)》《關于廣東省山區及東西兩翼與珠三角洲聯手推進產業轉移的意見》《關于推進產業轉移和勞動力轉移的決定》等政策文件,在發揮政策指引的同時,也有效地推動珠三角勞動密集型產業向粵東西北轉移,同時重塑了高技能勞動力向珠三角轉移。截至2018年,廣東省全省共有產業轉移工業園52個,總產值達2988.54億元。①資料來源:《廣東省開發區總體發展規劃(2020-2035年)》。二是加強基礎設施建設,2003年至2007年廣東省在東西兩翼和粵北山區推動的重點項目數量達132項,主要覆蓋電網、水利、道路、環保等多個領域。[9]三是持續加強大灣區(粵9市)對環大灣區城市的幫扶,主要包括產業幫扶、人才駐點幫扶等。

(二)發展道路上貧富差距不斷擴大

1.大灣區與環大灣區的經濟比重差距擴大,協調性不夠

表2 2015-2021年大灣區(粵9市)與環大灣區占廣東GDP比重 單位:%

2.大灣區城市與環大灣區城市之間的發展差距持續拉大,不均衡化明顯

2020年廣東、浙江兩省雙雙跨入高收入經濟體。其中浙江的人均GDP為10.05萬元,廣東省則是9.61萬元,均高于2020年世界銀行劃定的高收入經濟體標準線(12535美元)。[10]從整體來看,兩省經濟發展水平相差不大,但浙江內部發展差距比較小。2021年浙江省內GDP最高的城市杭州為18109.42億元,最低的舟山為1703.62億元,最高與最低的倍差為10.63倍,比2020年10.70倍縮減了0.07個點。在人均GDP層面,2020年最高的是杭州(133617元),2021年則是寧波,為152913萬元,是最低城市麗水(68020元)的2.25倍。相對于浙江,廣東省內區域發展不協調則是一個突出問題,城市間發展差距明顯。就近兩年來看,GDP和人均GDP最高的均是深圳,其中2021年深圳GDP為30664.85億元,人均GDP為17.38萬元;近兩年GDP最低的均是云浮,人均GDP最低的則是梅州。2021年深圳GDP是云浮(1138.97億元)的30.66倍,比2020年的25.10倍擴大了5.56個點;深圳人均GDP是梅州(3.32萬元)的5.23倍,比2020年的5.05倍增加了0.18個點。另外,廣東最高城市與最低城市的GDP和人均GDP倍差比分別是浙江的2.87倍和2.32倍。簡言之,廣東城市間的貧富差距存在不斷擴大的風險。

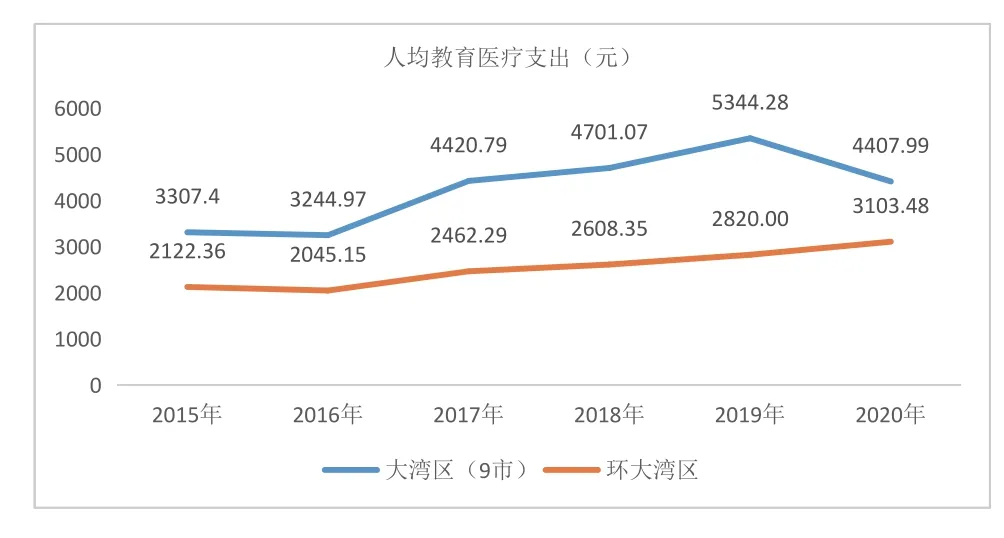

另外,從公共服務層面看,大灣區(粵9市)的教育醫療支出占廣東省比重也在不斷上升,從2015年的64.42%上升到當前的71.82%,相應的,環大灣區則減少了7.4個百分點;在人均支出方面,從2015—2020年數據來看,大灣區(粵9市)與環大灣區的差距逐漸在拉大,雖然2020年受疫情等多因素的影響,大灣區(粵9市)人均支出為4467.99元,環大灣區為3103.48元,兩者相差1364.51元,差距有所縮小,但從長周期來看,兩者差距不斷擴大的趨勢仍然沒有改變(見圖2)。從橫向對比來看,教育醫療支出最高的城市深圳(1291.91億元)是最低潮州(70.77億元)的18.26倍,人均支出倍差為2.67倍,都明顯高于山東、浙江等經濟大省。

圖2 2015-2020年大灣區(9市)與環大灣區人均教育醫療支出

3.大灣區對環大灣區輻射不夠,環大灣區城市的GDP整體低于其他省的相鄰城市

除茂名(3698.10億元)、湛江(3559.93億元)、汕頭(2929.87億元)、揭陽(2265.43億元)外,粵西的陽江(1515.86億元),粵北的云浮(1138.97億元)、河源(1273.99億元)、清遠(2007.40億元)、韶關(1553.93億元),梅州(1308.01億元),粵東的汕尾(1288.04億元)、潮州(1244.85億元)GDP均低于各自相鄰省份的漳州(5025.40億元)、贛州(4169.37億元)、龍巖(3081.78億)、郴州(2270.10億元)、永州(2261.08億元)、玉林(2070.61億元)等城市。這與越靠近大灣區發展越好的設想不符合,也說明大灣區對環大灣區的輻射作用有待加強(見圖3)。

圖3 2021年廣東省環大灣區12市GDP與其他省相鄰城市比較

綜上可見,廣東初步實現了“讓一部分地區、一部分人先富起來”的階段,但區域發展不協調、不充分、不平衡的問題也比較突出,成為廣東的高質量發展的痛點、難點和堵點。為此,急需“先富帶動后富”,推動環大灣區高速發展,進一步釋放和挖掘廣東整體發展潛力,最終實現共同富裕的目標。

四、大灣區與環大灣區發展差距擴大的生成邏輯

(一)區位優勢是大灣區拉開環大灣區差距的支撐點

從歷史維度看,廣東各地區開發呈現出從粵東西北到大灣區的由外而內的發展趨勢。隋唐時期,由于連接湘贛,粵北較早接收了中原移民,而唐代大庾嶺通道的建成后便成為廣東與中原交流的重要官商通道,粵北地區也得到了進一步的發展。據記載,當時韶州、潮州等地水稻畝產2-3斛,已接近全國先進水平。相應的,西江一帶農民發明了魚稻種養和改造新荒等技術,也較大地提高了社會生產力。相比之下,由于處于三江交匯處和加上治水不善,珠三角地區當時還是一片澤國,洪澇頻發,珠三角平原尚未完全形成。到了宋元、明清時期,大興水利極大地提升珠三角的治水效果,為其后續的農業、手工業、冶煉業、商品經濟和對外貿易發展構筑了良好的平原地貌和港口、內河運輸條件。另外,從地形水文來看,粵東屬于韓江水系,與珠江水系分隔,加之路程遙遠、驛站稀少;粵北、西雖屬珠江水系,但處于北江、西江上游,不適合運輸,從而削弱了其與大灣區的聯系。同時粵北、西地貌以山地丘陵為主,山嶺排列向南突出且山文呈東北西南朝向成三列隔離,只能主要依靠大庾嶺路通達大灣區,這便阻礙了大灣區與環大灣區的聯系。[11]

改革開放后,我國大陸經濟發展重心向南、沿海地區遷移,作為改革開放前沿陣地的珠三角地區依托沿海區位優勢最先發展起來,并建起四通八達、橫貫東西的綜合交通運輸體系,但從整體看,廣東省深層次的交通聯動尚未完全形成:一是交通樞紐數量呈現出大灣區多、環大灣區交通樞數量有待增加;二是交通路線疏密呈大灣區和沿海地區密集,東西北部的內陸地區稀疏,內陸環大灣區地區綜合交通網絡有待加密。這些因素成為大灣區與環大灣區聯動發展的重要梗阻。為此,2021年頒布的《廣東省綜合交通運輸體系“十四五”發展規劃》明確提出,將要建成網絡更加通暢開放、服務更加便捷優質、運行更加智能高效、發展更加綠色安全現代綜合交通運輸體系。可見,改革開放后,大灣區(粵9市)由特殊區位所帶來的相對優勢與粵東西北地區的相對隔離是導致發展差距出現的基礎原因。

地暖采用不用熱源時,其運行費用到底如何,我們以一個20KW的采暖系統為例,分別采用空氣源熱泵和燃氣爐系統分析如表1。

(二)政策疊加是大灣區拉開環大灣區差距的催化劑

政策一直是影響大灣區與環大灣區發展的重要因素,從中華人民共和國成立到改革開放前,黨中央和人民政府采取五年計劃推動經濟振興,改革開放后,中央給予廣東特別是大灣區(粵9市)很多的優惠政策,相應地,大灣區(粵9市)也能很好地響應政策并作出好的成績來回饋中央,進而又獲得中央更多的政策支持,從而快速發展起來。相對于大灣區(粵9市),環大灣區地區卻因為發展基礎薄弱和交通不便,經濟發展水平逐步被大灣區甩在后面。據統計,作為經濟特區的深圳,1985年城鎮居民人均收入達1915元,是最低城市梅州(684元)的2.8倍;到了1998年,廣東城鎮居民人均收入最高的城市依舊是深圳,為19886元,最低依舊是梅州,為6112元/人,兩者倍差擴大到3.25倍;在農村居民人均收入方面,1985年最高的城市是佛山,為923元,是最低城市梅州(401元)的2.3倍。至1998年,農村居民人均收入最高的城市是深圳,為7050元/人,是最低城市湛江的3013元/人的2.4倍。[12]2020年,廣東省城鎮和農村居民人均可支配收入分別為50257元和20143元,其中,環大灣區12市的城鎮和農村居民人均可支配收入均低于廣東省的平均值。

從政策載體來看,開發區是依托稅收優惠政策獲取外資和高新技術的重要平臺,也是推動區域發展的一大動力引擎。自1984年設立第一個開發區以來,目前全國有國家級和省級開發區已超過2700個。就廣東省來看,國家級開發區主要分布在大灣區地區,數量占比達78%;省級開發區主要分布在環大灣區地區,數量占比66%(見表1)。雖然環大灣區開發區在數量上占優,但是在開發區層級和對區域經濟發展的推動作用上卻處于劣勢。另外,從成立時間上看,環大灣區的國家級開發區設立時間較晚,除了粵西的湛江、茂名外,大多數開發區都是2010年之后才成立(見表3),比如清遠高新技術產業開發區和汕頭高新技術產業開發區分別于2015年和2017年由省級開發區升級為國家級。另外,自2013年國家設立自貿區以來,廣東省自貿區的三大片區都在大灣區。簡而言之,政策支持力度的增大進一步推動大灣區的發展,政策紅利的不斷疊加進一步擴大了大灣區與環大灣區發展差距。

表1 大灣區與環大灣區聯動發展實踐

表3 大灣區與環大灣區各時間段開發區數量及占比 單位:家

(三)“兩頭在外”是大灣區拉開環大灣區差距的加速器

長期以來,廣東經濟發展模式始終體現出強外向型特征。自漢代起,廣東徐聞就開辟了通往印度的航線,并與合浦、番禺一并成為廣東對外貿易的重要港口城市,廣州則是海上絲綢之路的起點。至唐代,為加強對外貿易管理,首次在廣州設置船舶使掌管貿易、接待和征稅。熙寧十年(1077年),廣州、明州、杭州市舶收入達200萬貫,接近全國財政的20%,其中來自廣州的有4070萬緡。[13]改革開放初期,由于自主創新能力不強和生產技術相對落后,“三來一補”成為了廣東發展對外經濟的必然選擇。雖然這種強調“來料加工”“來件裝配”“來樣加工”和“補償貿易”的發展方式幫助大灣區(粵9市)完成了初步的資本積累,但其對國內原料市場和消費市場的無感制約著生產要素流動和產業鏈的有效銜接。

迄今,廣東依舊是我國對外貿易大省,2021年外貿進出口總值為8.27萬億元,占全國21.1%,較2020年增長16.7%;其中,出口總值為5.05萬億元,占全國23.2%,進口總值為3.22萬億元,占全國18.5%。從區域層面來看,大灣區(粵9市)外貿進出口總值為7.89萬億元,占廣東省外貿進出口的95.41%,比2020年高0.41個百分點。僅深圳的對外貿易總額就是環大灣區的9.46倍。另外,廣東的外貿出口總值與進口總值比為1.57:1,低于浙江的2.66:1的水平。可見,相較浙江,廣東是典型的外向型經濟,其對內地原料市場依賴沒有浙江強。這種“兩頭在外”的發展模式,制約著生產要素流動和產業鏈的有效銜接,削弱了大灣區對環大灣區的經濟輻射和經濟循環帶動,導致環大灣區難以有效融合到大灣區對外貿易發展格局當中,進而擴大了大灣區與環大灣區的發展差距。

(四)產業先行是大灣區拉開環大灣區差距所置換的新引擎

宋代以來,珠三角充分發揮其平原地貌、土地肥沃、水陸交通便利等特殊優勢,形成集群效應推動產業發展先行一步。明清時期,佛山逐漸成為廣東冶煉業的中心,陶瓷業遠銷海外,廣州則贏得“廣紗甲天下”的美譽,共同推動了早期的資本主義萌芽。據記載,嘉靖年間廣東各府州縣共有墟市439個,其中大灣區的墟市占比62%。[14]伴隨著商品經濟的進一步發展,專業性市場和商幫出現,構建了各地的分工協作體系和資本互動網絡,廣州順勢成為廣東最大的商業城市和中心市場。

目前,大灣區的產業優勢依舊明顯。從產業結構來看,大灣區(粵9市)一二三產業比重為1.70%、40.73%和57.57%;環大灣區一二三產業比重為13.61%、39.16%和47.23%。不難看出,大灣區主導型產業是第二三產業,二者占比達了98.3%,相比之下,環大灣區的第二、三產業比較低于大灣區(粵9市),第一產業比重較高,大灣區(粵9市)產業結構更具發展優勢。

(五)大灣區擁有難以逆轉的人才虹吸效應

廣東省勞動力主要分布在東部和南部的平原丘陵,北部、西部山地人口稀疏。改革開放后,大灣區勞動密集型企業數量增長迅速,吸引了大量來自于環大灣區,以及江西、湖南、福建、廣西等省份青年勞動力,在支撐大灣區第二產業快速發展的同時,也持續擴拉大了大灣區與環大灣區的勞動力數量差距。截至2020年底,廣東共有人口1.26億,比2010年1.04億增加近2200萬,其中大灣區(粵9市)人口增加近1970萬,占增加人數的90%。目前大灣區人口總數占廣東的62%,比10年前的54%提高了8個百分點;而環大灣區10年人口累計增加才200萬多點。另外,相對于環大灣區,大灣區(粵9市)出臺的人才政策更具有吸引力,不管是早期的積分制還是近些年的“搶人大戰”都促使大量高端人才及年輕人才流入大灣區。目前,大灣區工業企業中的研究與開發人才已超60萬余人,隨著虹吸效應作用繼續發揮,這方面數據會持續增加。

正是在區位優勢、政策疊加、兩頭在外、產業優先性以及人才虹吸效應的共同作用下,大灣區成為我國經濟活力最強、開放程度最高的區域之一,也使得環大灣區越來越難以跟上大灣區的發展步伐,貧富差距不斷擴大。

五、大灣區與環大灣區聯動發展策略:構建以內外貿一體化為基點的新發展格局

大灣區與環大灣區發展不平衡,貧富差距不斷被拉大已成為廣東省高質量發展的痛點、難點及堵點。黨中央應對國際國內最新形勢變化所提出的“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”不僅意味著經濟循環方式的重大調整;而且為大灣區與環大灣區的協調發展提供了新的機遇和指引方向,即要構建起推動大灣區與環大灣區的高效循環的機制和路徑。為此,需立足于大灣區與環大灣區“內外貿一體化”的方略,從供給(推的層面)和需求(拉的層面)兩側發力,形成“推+拉”相結合方式破除大灣與環大灣區各要素流通的梗阻,促進“雙區”協調發展,填補“雙區”發展差距裂縫,朝著共同富裕目標邁進。

(一)首推:加快軟硬基礎設施建設破解內外貿一體化要素流通壁壘

在雙循環新發展格局下,完善的基礎設施不僅是大灣區與環大灣區聯動發展的重要依托,也是實現“雙區”有效對接的基礎,既要硬聯通,也需要軟聯通,才能促進資本、人才、技術、碳等要素的有效循環:一是依托《廣東省開發區總體發展規劃(2020-2035年)》和《廣東省綜合交通運輸體系“十四五”發展規劃》綱要,加快推進粵西、粵北地區交通網絡規劃建設,避免東重西輕,南多北少。加密大灣區直接連接交通線路,構筑樹狀運輸網絡,打造以大灣區核心城市為中心、輻射環大灣區的2小時經濟圈。提升湛江機場區域性國際航空地位,以及提升汕頭、汕尾、湛江、茂名國際陸港能級,鼓勵資源互補,推進湛江港、茂名港、汕頭港與深圳鹽田港、廣州港等口岸對接合作,打造跨城市間、區域多式聯運中心,實現跨關區、跨陸海港通關新模式,形成環大灣區內物流、外物流和國際物流三位一體的“大物流”體系。二是對標大灣區,進一步優化環大灣區的軟基礎設施建設,包括優化市場準入制度、加快全產業鏈放權,打造信息共享平臺破除信息壁壘,推進人才通、就業通、社保通。拓寬環大灣區與大灣區資金流通渠道,提升投資貿易便利化水平,同時,加強信用和知識產權保護體系建設,依據國家知識產權局印發《推動知識產權高質量發展年度工作指引(2021)》的指引,在強化知識產權高質量發展政策配套實施及統計監測工作,實現信用、知識產權保護、應急指揮等信息資源互通、互認和互用,有效對接廣深港澳科技創新走廊。

(二)次推:搭建高層次互動平臺夯實內外貿一體化的產業合作基礎

“平臺數量的多寡、級別的高低直接影響到雙區聯動發展的質量”,[15]廣東省及中央應給予“雙區”聯動發展更大的力度支持:一是給予環大灣區城市更多的政策優惠,增加國家級和省級開發區數,甚至自貿區片區、深度合作區、在部分地區開展內外貿一體化試點等。比如2021年8月份設立廣東雷州經濟開發區不僅為雷州的招商引資提供重要平臺載體,而且其北靠大灣區,西接環北部灣經濟圈、南連海南自貿港、具有豐富的土地資源和區位優勢,在帶動當地快速發展以及促進大灣區與環大灣區融合的同時,也搭建起粵港澳大灣區與海南自貿港、北部灣城市群聯動發展的橋梁。整體來看,環大灣區未開發空間充裕、人力和生態資源充足,依托政策優惠合理引導人力轉移,推進大灣區的產業轉移和銜接、形成梯隊發展。二是強化統一市場、合作競爭、內外貿一體化等觀念,建立和完善行政首長聯席會議、部門協商合作長效機制,以及充分發揮廣交會等平臺的帶動作用等,推進環大灣區與大灣區在法律制訂、質量標準、規則認證、監督管理等制度性方面的有效銜接更。三是充分發揮潮汕商會等社會組織的作用,鼓勵企業家回鄉投資,引入新理念、新產業和新技術。

(三)首拉:發揮環大灣區比較優勢提升內外貿一體化的動力

在“雙碳”目標約束性,我國每年的碳排放量將超過30億噸的,每年需減排3.2億噸,斜率陡峭;但也給碳排放、碳交易相關行業提供廣闊的發展空間,并延伸出多樣的投資機遇。“截止2021年7月31日,廣東碳排放交易配額累計成交量達1.96億噸,成交金額達44.5億元,均居全國各區域碳市場首位。”[16]環大灣區與大灣區相鄰區域,河流眾多、森林覆蓋率高,不僅是大灣區農產品的輸出地,而且具有大灣區無所比擬的生態旅游優勢,是大灣區不可或缺的生態合作伙伴。為此,環大灣區需充分發揮自身的優勢,激發內在動力,與大灣區形成優勢互補,特別是粵北地區,要大力強化生態保護和建設、構建和鞏固北部生態屏障,發展生態碳匯,不斷提升自然生態系統的固碳能力,從而提升碳交易價值,擴大自身的經濟效益。同時,落實2021年9月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于深化生態保護補償制度改革的意見》,建立起完善有效的大灣區與環大灣區的生態保護補充政策。強大的碳匯能力不僅可以舒緩自身節能減排的壓力,而且能出口到其他區域獲取生態補償、資金和技術支持,從而擺脫生態與經濟發展相矛盾的難題,提升環大灣區人民的收入水平,在扎實推進共同富裕的同時,促進“人與自然和諧共生的現代化”。

(四)次拉:多頭發力吸引人才回流強化內外貿一體化的引擎

縮小環大灣區與大灣區的發展差距離不開人才的支持:一是增加教育投入,探索國內“雙一流”大學建設,積極與大灣區高水平大學、高職院校開展合作共建,培養一批職業農民、工業能手以及高科技人才,為當地產業的發展、提升純技術資源配置效率提供支撐;探索建立高端人才交流合作機制,推動政府組織、高端企業、社會組織等領域的人才能定期交流、互換、學習、培訓試點。二是優化人才政策,創新推廣“外語+職業技能”等人才培養模式,制定專項人才計劃;以及依托自身發展優勢吸引高層次人才,特別是吸引在外地工作學習的環大灣區籍人才回流。三是增強大灣區對環大灣區人才定點幫扶,尤其是科技人才的幫扶力度,為拉動縣域產業發展、科技水平提升、瓶頸問題解決提供科技支撐;同時積極探索跨地區人才共享機制,降低用才成本,提升利用率,用好人才。

(五)推拉共演:創新協同機制及共融制度加熱內外貿一體化的溫度

在雙循環新格局下,大灣區與環大灣區仍需共同服務于國際市場來形成聯動發展:一是合理布局產業,探索內育外引模式,有序分工的協作關系,培育內外貿新業態新模式。珠三角地區打造國際科技創新中心,培育世界級先進制造業、服務業集群,加快推動珠江口東西兩岸融合互動發展,攜手港澳共建粵港澳大灣區世界級城市群;粵西打造現代海洋產業和石油化服務科技集聚區;粵東以皮革品、紡織服裝為核心;粵北強化生態屏障功能、重點發展健康養老產業的特色;形成內部培育為主線的、外部支援為輔助的、內外貿和流通產業“凹凸”匹配的、創新鏈與產業鏈融合發展的新格局。二是改善及創新主動參與國內和國際宏觀經濟政策的協調機制。在培育利益共享機制的基礎上,探索網絡化、扁平化、柔性化、融合化、國際化組織結構,強化對雙循環新發展格局背景下宏觀經濟政策的理解和傳導,并認真貫徹宏觀經濟政策的意圖,持續推進國際貿易“單一窗口”建設,在實現“互聯網+口岸服務”基礎上進一步深化“一站式作業”改革,推動內外貿數字化發展,實現從利益互補性合作到制度共融性合作演進,打造“廣佛肇+韶清云”“中珠江+陽茂湛”“深莞惠+汕汕河”等組團,共同抱團出海。

總之,大灣區與環大灣區基于內外貿一體化的高效聯動發展策略不僅能為有效推進開放型世界經濟提供中國樣本,貢獻中國智慧,也能為區域協同發展及推進共同富裕取得實質性進展提供經驗啟示。