一輩子,一件事,一家人

文/圖 余婭 白潔

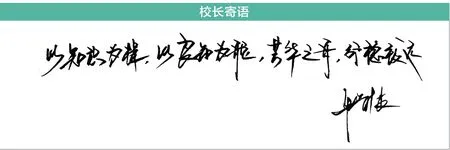

桃源縣文昌中學(xué)校長孫智良

桃源縣文昌中學(xué),建在沅江邊上,校長孫智良在此生活了三十余年,當(dāng)老師,做校長。這里是他的家,也是他奮斗的地方。

教室的窗開著,沅江的風(fēng)就會吹進來。風(fēng)一吹三十年,載著一代代文昌學(xué)子的夢,到了遠方。孫智良的育人生涯只做一件事:托舉起文昌孩子的夢想。

家園:既造景,又造境

采訪時,正是校園畢業(yè)季,梔子花香氤氳。即將離校的學(xué)生已經(jīng)收拾好了行囊。

孫智良每年都會和學(xué)生一起拍畢業(yè)照,然后在學(xué)生的紀(jì)念冊上留下祝福和簽名;學(xué)生一個接著一個離開,帶著他溫暖且鄭重的話語。

孫智良心思細膩,一件微不足道的事,都會引發(fā)他的思考。他說,文昌中學(xué)沿用了桃源一中的老校園,建校時條件有限,基礎(chǔ)設(shè)施實用卻不精致。學(xué)生拍畢業(yè)照都很難找到合適的背景。孫智良替學(xué)生感到遺憾,他希望“學(xué)校留給他們可以懷念的美好”。

這些年,一處處景觀在文昌的校園里被立了起來:書法家撰寫的楹聯(lián),古色古香的文化亭,刻有精美石雕的感恩門……孫智良造的是“景”,也是“境”。因為這些景,校園里有了色彩明艷的花,有了濃淡相宜的綠,有了回廊和石凳。十幾歲的孩子在這里賞景、閑聊、發(fā)呆,他們有了演繹少年故事、品讀少年心事的地方。

但這些“景”來得并不容易。孫智良四處游說,向校友、企業(yè)家、愛心團體籌款。小到一處月季攀爬的花架,大到一座雕梁畫棟的亭子,都是當(dāng)?shù)責(zé)嵝慕逃娜司杞ǘ鴣淼摹O智良把捐贈者的名字刻在顯眼處。他說:“學(xué)校的一草一木,都有育人的功能,教會學(xué)生審美,引導(dǎo)大家感恩,記住每一個名字,就是記住了愛。”

家規(guī):書要讀,心要野

孫智良當(dāng)老師,出了名的嚴(yán)厲。學(xué)生私下里叫他“孫老貓”,看到他就像老鼠見了貓一樣。學(xué)生忌憚他,他當(dāng)然知道。他說:“家里總要人扮演‘嚴(yán)父’的角色,給孩子立下規(guī)矩,劃好紅線。”

新生入校,都會收到一本《學(xué)生管理手冊》,冊子一百多頁。里面的內(nèi)容從儀容儀表、課堂常規(guī),到校外活動、德育評價,事無巨細。開學(xué)第一周是入學(xué)教育,既進行軍訓(xùn),強健體魄;又學(xué)習(xí)手冊,重塑觀念。一本手冊,就是一種嚴(yán)厲的態(tài)度。

孫智良深信,嚴(yán)厲可以帶來自律,自律助人實現(xiàn)自由。

他強調(diào)規(guī)矩,就是為了向課堂要效率。常有焦慮的家長找他求教學(xué)習(xí)方法,他的藥方很簡單——別瞎折騰孩子了,讓他好好聽課,比什么都強!在另一端,他不準(zhǔn)老師搞題海戰(zhàn)術(shù),要求老師反復(fù)磨課,給課堂提質(zhì)。

有了規(guī)矩,便可以有自由。這規(guī)矩叫“張弛有度”。按孫智良的話來說,“書要讀,心要野”,上課是上課,下課是下課。

下課了有什么事呢?年輕時,孫智良就是“孩子王”。教語文的他,帶著學(xué)生讀書看報,踏青采風(fēng),下地勞作。孩子們挽著褲腿,雙腳踩在稻田里,那些關(guān)于春天和播種的詩歌,便成了人生的一部分。

當(dāng)校長后,孫智良讓文昌的校外活動成了體系。大家在春天里植樹、插秧,去戶外寫生、攝影,在端午節(jié)包粽子、中秋節(jié)做月餅……師生之間,像家人一樣,產(chǎn)生了溫暖的連接。

采訪時,學(xué)生跑來告訴我們,嚴(yán)厲的孫校長,也是他們最愛的“孫爹爹”。

家人:心有光,自明亮

十多歲的初中生,最擔(dān)心的事莫過于考試。孫智良明白他們的感受,但他所想的,不僅是幫學(xué)生拿到高分,還要帶他們找到心中的光。

一個學(xué)生說,在學(xué)校籃球比賽中,孫校長大喊著他的名字,為他加油,讓他全身都有勁;一個學(xué)生說,孫校長在學(xué)校的藝術(shù)節(jié)上給她頒過獎,夸她歌唱得好,夸得她臉都紅了;還有學(xué)生說,他只是做了件微不足道的好事,孫校長特意在大會上點名表揚了他……

正如孫智良所做的,文昌中學(xué)對學(xué)生的評價,不以成績?yōu)槲ㄒ粯?biāo)準(zhǔn),而是多元的,全面的。“我們的目標(biāo),不僅是中考、高考,而是孩子走入社會后,更長遠的發(fā)展。”孫智良常常和老師說這句話。他帶頭去發(fā)現(xiàn)學(xué)生身上的微光,然后點亮它。

這場觀念的變革,從學(xué)校開始,延伸至家庭。文昌中學(xué)開辦了家長學(xué)校,請專家學(xué)者開班授課,更新家長的育兒理念。學(xué)校還給每位家長訂制了一本《賞析日志》,要求家長在日志上記下孩子的成長和進步。

無論成績好壞,無論優(yōu)秀與否,孩子首先是家人。讓他們感受到被愛,讓他們心存善意,他們就會關(guān)心他人,關(guān)心世界,成長為“心中有火,眼里有光”的少年。

正因為如此,文昌中學(xué)的學(xué)生呈現(xiàn)出自信、樂觀、向上的特質(zhì)。這里沒有頹喪的孩子,他們記得孫校長的話:“考不考得上好學(xué)校不要緊,重要的是不能荒廢在學(xué)校的每一天……”

年少時,孫智良鐘愛武俠小說。他喜歡那些“俠之大者,為國為民”的英雄傳奇。他這半生,守在文昌這一方天地,并未去遠方闖蕩。但誰又能說,他耕耘在文昌的校園里,堅守著育人的初心,為家鄉(xiāng)為國家培養(yǎng)人,不是于平凡生活中寫就英雄夢想?!

與孫智良校長面對面焦點問答:人生海海,書為舟楫

Q:語文一定要背么?——鐘明智(2024 班)

A:語文學(xué)習(xí)重在積累,而背誦是我們培養(yǎng)語感、積累語文素材的最好方式。優(yōu)秀的文學(xué)作品,讀起來優(yōu)美流暢,是因為作家有自己的一套語言邏輯。我們多讀多記,感受作家的行文風(fēng)格,也有益于形成語感。

Q:我們該如何閱讀?——徐智杰(2009班)

A:書籍是橫渡時間大海的航船,航船行駛需要經(jīng)驗豐富的舵手。初中生要認真研讀課本,同時,對各種題材、各種風(fēng)格的優(yōu)秀作品皆可涉獵,《論語》使我們厚重,《吶喊》使我們深刻,《活著》使我們堅韌,《菊與刀》《在路上》是研究、求索,是大局觀。在閱讀中,人最容易成長。

孫智良校長和學(xué)生交流

Q:閱讀時,我們怎樣才能體會到大作家所要傳達的情感?——游珂彬(2009 班)

A:閱讀文本,只是我們讀懂文章的第一步。要體會到作家在文章中所要傳達的情感,就需要我們更深入地了解作家的生活。去走走他們走過的路,看看他們看過的風(fēng)景,親身經(jīng)歷過,再回過頭來讀他們的文章,或許能和作家產(chǎn)生靈魂上的共鳴。

校長薦書:《論語》

打開《論語》,你會感覺有一位智者正穿越時光隧道,從兩千多年前走來。他衣袂飄飄,溫情脈脈。他教你求知和處事,教你智慧和哲思,教你虛懷若谷。

當(dāng)你沉浸《論語》,你會更加了解孔子:他是不動聲色的智者,亦是苦口婆心的長者,他是滿腹經(jīng)綸的學(xué)者,亦是雍容典雅的尊者。他有聲有色,有血有肉,他將智慧清泉收進《論語》,化作綿綿不息的清流。