糜子對不同除草劑的生理響應機制研究

董揚

(黑龍江省農業科學院齊齊哈爾分院,161006,黑龍江齊齊哈爾)

糜子(Panicum miliaceumL.)起源于中國,在我國已經有7000多年的栽培歷史,是北方旱作農業區的主要制米作物[1]。糜子生育期短、耐旱、耐瘠薄,在干旱半干旱糧食生產中占有重要地位,具有明顯的生產和地區優勢[2]。新中國成立以來,隨著種植業結構的調整以及人們飲食習慣的改變,糜子的種植面積縮減,逐步成了小宗作物,導致糜子科研滯后于其他主要作物[3]。加大對糜子的科研及產業投入,充分挖掘糜子的潛在價值,對改善膳食結構有重要意義。

田間雜草爭奪生存空間,阻礙糜子生長發育,影響其產量,而且我國大部分地區糜子田間管理粗放,除草也以人工除草為主,效率低下[4],因此化學除草一直是糜子生產的研究熱點。隨著現代農業的發展,除草劑的應用越來越廣泛[5]。除草劑的應用不但可以降低雜草的危害程度,也減輕了農民的勞動強度,降低生產成本[6]。近年來,隨著科技的發展,新型高效的除草劑產品不斷出現,但尚沒有針對糜子田雜草防除的專用除草劑,因此,篩選適用于糜子安全高效除草劑意義重大。

除草劑對作物本身是一種脅迫因子,這種脅迫在控制雜草危害的同時,也導致作物體內生理生化發生變化,進而影響作物的產量和品質[7]。孫昊等[8]研究表明,除草劑處理下,中華水韭的葉片相對電導率、丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)和過氧化氫酶(CAT)活性在處理后15d顯著高于對照,隨著除草劑處理后時間的延長,各處理的生理指標逐漸接近對照水平。王正貴等[9]發現,施用氯氟吡氧乙酸、苯磺隆、鏢馬、異丙隆和綠麥隆后,小麥植株體內SOD、過氧化物酶(POD)和CAT等的活性在藥后5~15d升高,隨后逐漸恢復至對照水平。農作物生產中,由于除草劑種類選擇或使用技術不當而對當季或下茬作物造成藥害的現象時有發生[10]。除草劑的負效應己經引起國內外學者的廣泛重視,關于小麥[11]和水稻[12]等作物都開展了相關研究。

目前,有關除草劑在糜子田間的應用主要集中在除草劑篩選和雜草防除等方面[13-15],而有關除草劑對糜子生長及生理特性影響的研究并不多見。黃貴斌[16]研究表明,噴施除草劑后均顯著降低了糜子植株各器官干物質積累量。各除草劑處理均導致糜子的葉綠素相對含量(SPAD)和葉面積有不同程度的降低。針對黑龍江半干旱區雜草發生的情況,本試驗選用經過前期試驗篩選出的對糜子施用安全的4種苗后莖葉處理型除草劑,研究其對糜子生長和生理特性的影響,篩選出適宜本地區糜子田的高效除草劑類型及劑量,以提高糜子生產效率,推動糜子機械化和規模化生產進程。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試糜子品種為齊黍2號,由黑龍江省農業科學院齊齊哈爾分院育成,2016年通過黑龍江省農作物品種審定委員會審定命名。本試驗中除草劑的種類及各處理劑量的確定已經通過前期試驗[17]驗證,除草效果均較為理想且對糜子苗相對安全,無明顯藥害。

1.2 試驗地概況

試驗于2019-2020年在黑龍江省農業科學院齊齊哈爾分院試驗基地進行,土壤為碳酸鹽黑鈣土,肥力中等。年降水量415mm,年均溫度3.2℃,活動積溫2900℃,試驗地有灌溉條件,土壤pH 7.82,前茬為玉米。

1.3 試驗設計

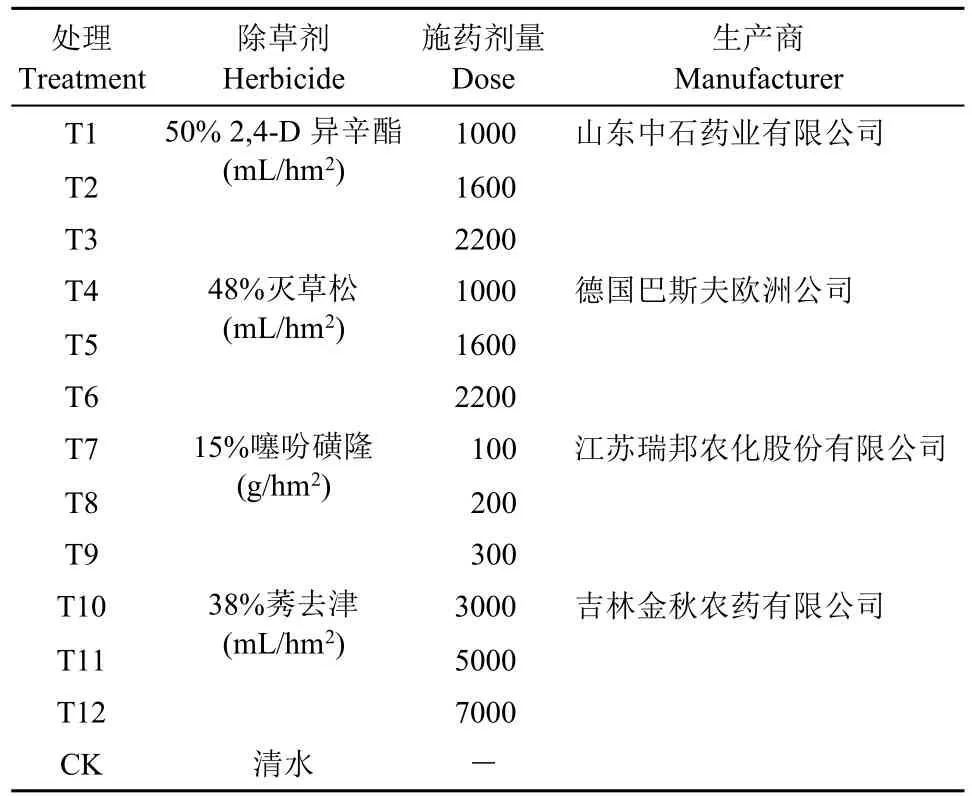

采用隨機區組設計,3次重復,6行區,行長4.0m,小區面積15.6m2。條播,覆土深度3~4cm,小區留苗450株。全生育期間人工除草3次,灌水2次。根據各個除草劑的推薦施藥劑量分別設置3個用藥劑量,對照(CK)為等量清水處理并人工除草(表1)。4種除草劑均為苗后莖葉處理,于糜子4~5葉期噴施葉面。

表1 供試除草劑及其用量Table 1 Herbicide treatments and dosages

1.4 測定項目與方法

1.4.1 生理指標 施藥后7d第1次取樣,每周取樣1次,共取樣3次,樣品保存于-80℃超低溫冰箱中待用。采用氮藍四唑法測定SOD活性;采用過氧化脂質硫代巴比妥酸分光光度法測定MDA含量;采用酸性茚三酮比色法測定游離脯氨酸(Pro)含量。

1.4.2 光合指標 在施藥后7、14和21d時田間取朝向和長勢基本一致的主莖倒2葉進行測定。選取20片葉子,用SPAD-502型葉綠素儀測定SPAD值;于糜子不同生育期內,選擇晴朗無風天氣,于上午9:30-11:00在每個處理選取10株長勢相近的主莖倒2葉,采用便攜式光合作用測定儀(3051C,托普)測定凈光合速率(Pn)、氣孔導度(Gs)和蒸騰速率(Tr)。

1.4.3 農藝性狀及產量構成指標 成熟期在每個處理隨機選取20株,測定主莖高、莖粗、分蘗數、千粒重、主穗粒重和主穗重,并測產。

1.5 數據處理

采用Exce1 2010和DPS 7.05進行數據統計。

2 結果與分析

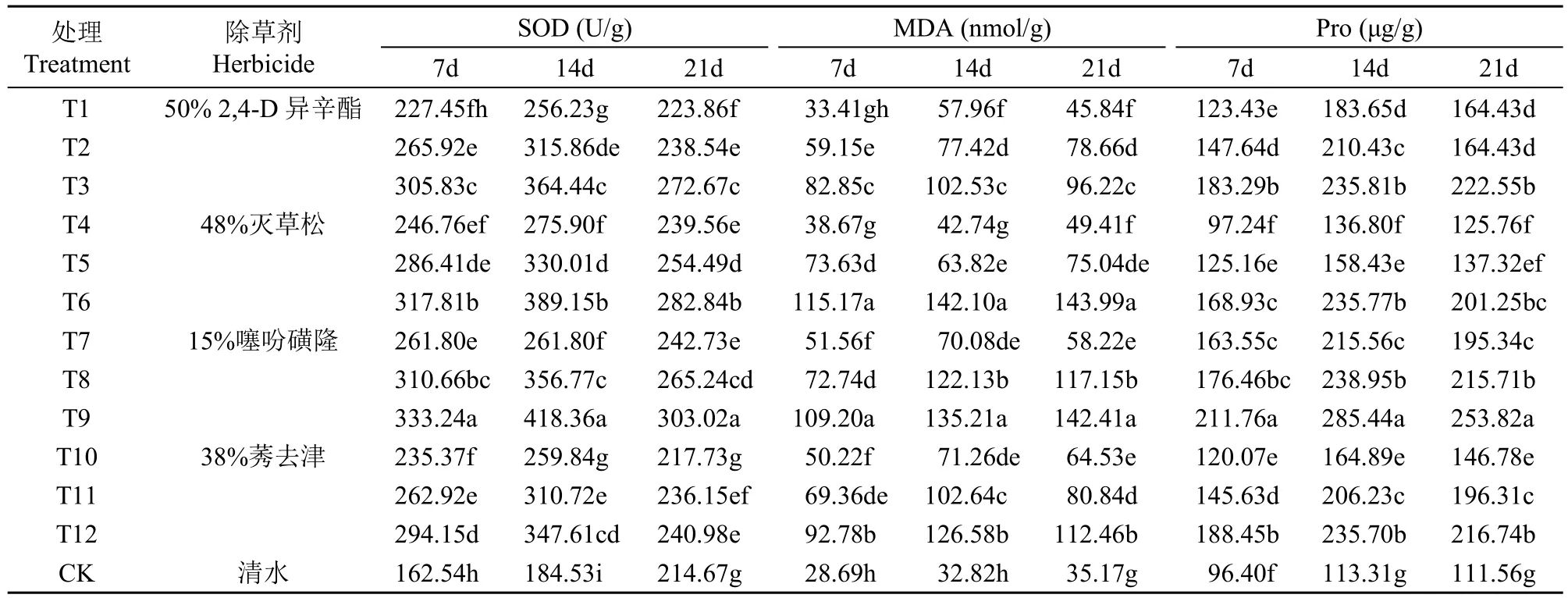

2.1 除草劑對糜子生理特性的影響

2.1.1 對SOD活性的影響 由表2可知,不同除草劑對糜子葉片SOD活性的影響不同,15%噻吩磺隆對糜子影響最顯著。隨著時間的推移,各藥劑同一劑量處理下的SOD活性均呈先升后降的趨勢。施藥后7和14d絕大多數處理與CK處理相比差異顯著,其中T6處理的活性最大,分別為333.24和418.36U/g。施藥后21d,部分處理SOD活性下降,說明糜子葉片合成SOD的能力有下降趨勢,除草劑脅迫得到緩解。

2.1.2 對MDA含量的影響 由表2可知,施用4種除草劑處理后,隨著噴施劑量的增加,糜子葉片中MDA含量呈上升趨勢;隨著時間的推移,糜子葉片中MDA含量呈先上升后下降的變化趨勢。施藥后7和14d絕大多數處理MDA含量與CK處理相比差異顯著,其中T6處理最大,分別為115.17和142.10nmol/g。施藥后21d,部分處理MDA含量下降,說明糜子葉片合成MDA能力有下降趨勢,除草劑脅迫得到緩解。

2.1.3 對Pro含量的影響 由表2可見,不同除草劑對糜子葉片中Pro含量產生的影響不同,參試除草劑經各劑量處理后,糜子葉片中Pro含量隨施用劑量的增大而增大。施藥后7、14和21d,各處理Pro含量均顯著高于CK處理,說明除草劑對糜子葉片產生脅迫作用。隨著時間的推移,Pro含量呈先上升后下降的變化趨勢,說明除草劑脅迫得到緩解。

表2 除草劑對糜子生理特性的影響Table 2 Effects of herbicides on physiological characteristics in broomcorn millet

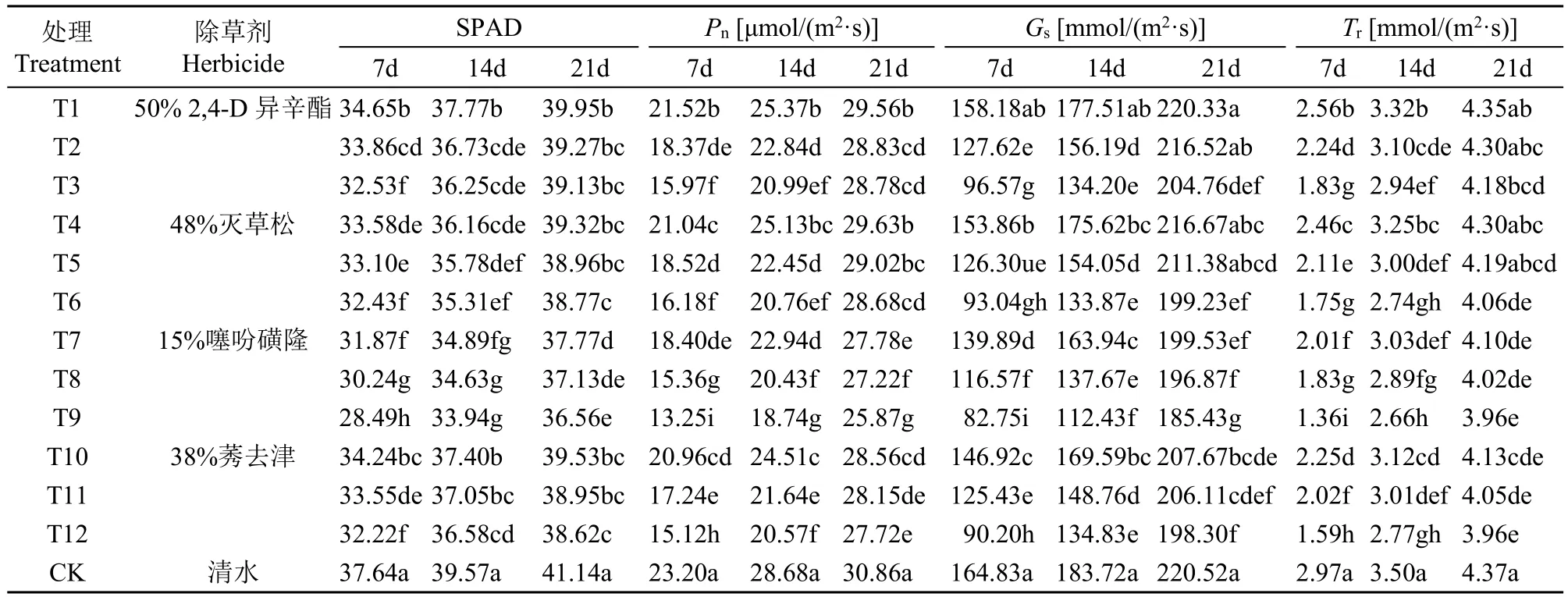

2.2 除草劑對糜子光合特性的影響

2.2.1 對SPAD值的影響 結果(表3)表明,經除草劑莖葉處理后,糜子苗期葉片的SPAD值均受到不同程度的抑制,其SPAD值隨著噴施濃度的增大而減小;糜子葉片的SPAD值隨著施藥時間的推移均呈上升趨勢。藥后7d,各處理下的SPAD值與CK處理相比均呈下降趨勢,其中T8和T9處理下的SPAD值最低,較CK處理分別下降了19.66%和24.31%。藥后14d各處理的SPAD值仍較CK處理低,但各處理的SPAD值與CK處理的差距與藥后7d相比有所減小。藥后21d各處理的SPAD值與CK處理的差距與藥后7和14d相比進一步減小,除草劑脅迫作用逐漸減弱。

表3 除草劑對糜子光合特性的影響Table 3 Effects of herbicides on photosynthetic characteristics in broomcorn millet

2.2.2 對Pn的影響 由表3可知,噴施藥劑后,糜子葉片的Pn隨著除草劑劑量的增大而減小,隨著時間的推移而增大。T9處理的Pn最低,在施藥后7、14和21d顯著低于CK處理,降幅在16.17%~42.89%,說明噻吩磺隆對糜子光合作用抑制最強。2,4-D異辛酯和滅草松中、低劑量處理下的Pn與CK相比,降幅較小,說明2,4-D異辛酯和滅草松的中、低劑量處理對糜子葉片光合作用抑制較弱。噻吩磺隆對Pn的抑制作用最強,莠去津對Pn的抑制作用次之,2,4-D異辛酯和滅草松的抑制作用最小。

2.2.3 對Gs的影響 由表3可知,不同除草劑種類及施藥劑量均對Gs產生了顯著的抑制作用,并且隨著施藥劑量的增加,Gs減小;隨著藥后時間的推移,Gs逐漸升高,這與Pn的變化趨勢一致。T9處理的Gs值最低,在施藥后7、14和21d顯著低于CK處理,說明噻吩磺隆對糜子Gs抑制最強。T1處理下,在施藥后7、14和21d的Gs與CK處理均差異不顯著,這說明2,4-D異辛酯在低劑量下對糜子葉片的Gs沒有影響。總體來看,各除草劑對Gs的抑制作用表現為噻吩磺隆>莠去津>滅草松>2,4-D異辛酯。藥后21d各處理的Gs與CK處理的差距與藥后7和14d相比進一步減小,除草劑脅迫作用逐漸減弱。

2.2.4 對Tr的影響 與CK處理相比,除草劑處理后的糜子Tr均有不同程度的降低(表3)。隨著除草劑劑量的升高,Tr顯著下降。隨著藥后時間的推移,除草劑的抑制作用逐漸減小。T1處理下的Tr與CK處理相比,降幅較低,說明2,4-D異辛酯的低劑量處理對糜子葉片光合作用抑制較弱。T9處理的Tr最低,在施藥后7、14和21d顯著低于CK處理,說明噻吩磺隆對糜子Tr抑制作用最強。施藥后7和14d,2,4-D異辛酯和滅草松中、低劑量處理下的Tr與CK處理相比均顯著降低,但是施藥后21d的Tr與CK處理差異不顯著,說明中、低劑量下的2,4-D異辛酯和滅草松噴施處理,糜子葉片Tr恢復得更快。

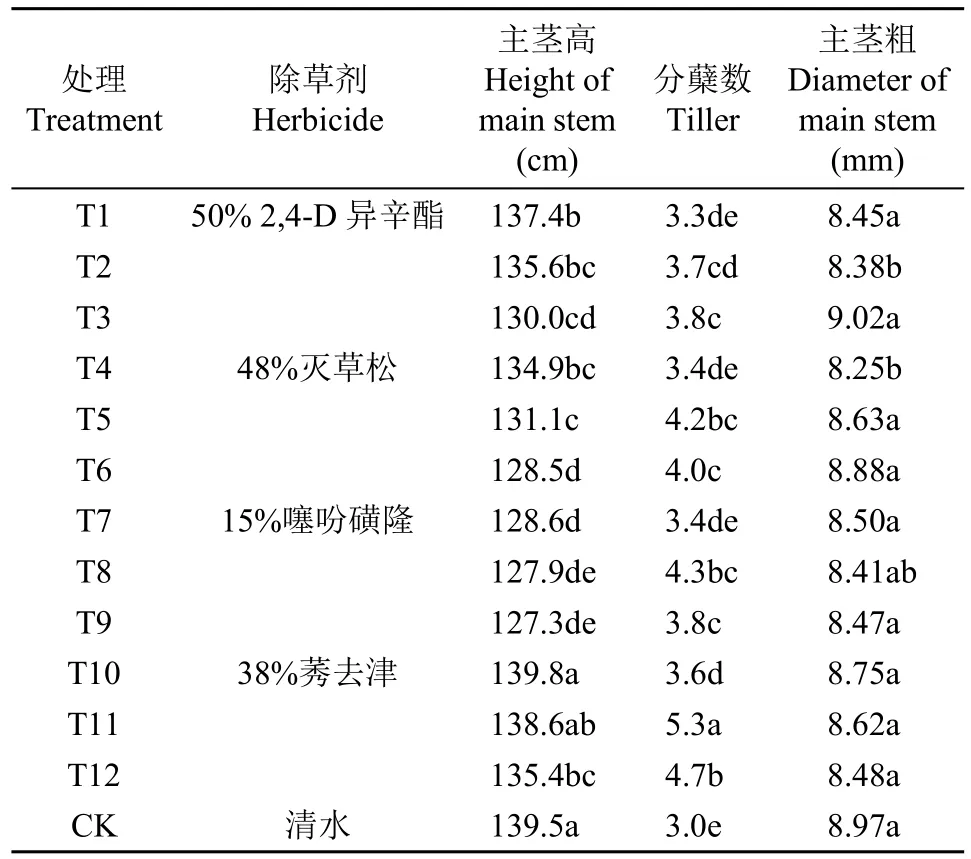

2.3 不同除草劑對糜子農藝性狀的影響

由表4可知,與CK處理相比,大部分除草劑處理對糜子主莖粗影響不顯著,只有T2和T4處理的主莖粗顯著小于CK處理。不同劑量除草劑處理后的糜子主莖高均低于CK處理,各除草劑處理主莖高均隨著除草劑劑量的增加受到抑制。莠去津中、低濃度處理(T10和T11)對主莖高影響不顯著,高劑量(T12)時與CK處理差異顯著。各除草劑對糜子主莖高的抑制作用表現為噻吩磺隆>滅草松>2,4-D異辛酯>莠去津。總體來看,除草劑在一定程度上能促進糜子分蘗的形成,表現為所有除草劑處理的分蘗數均高于CK處理,噻吩磺隆、滅草松和莠去津隨著噴施劑量的增大,分蘗數表現為先增多后減少的變化趨勢。

表4 除草劑對糜子農藝性狀的影響Table 4 Effects of herbicide on agronomic characteristics of broomcorn millet

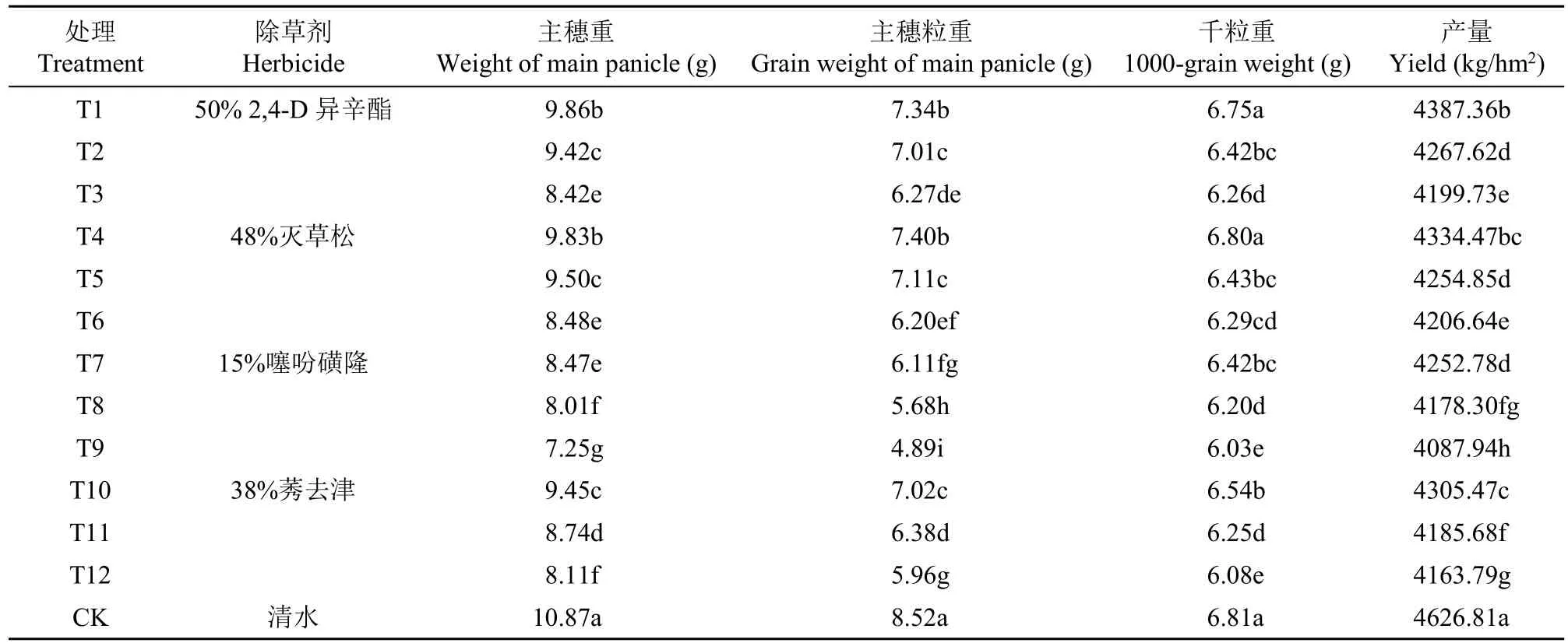

2.4 不同除草劑對糜子產量及其構成因素的影響

由表5可知,各除草劑處理下的糜子產量及其構成因素(除T1和T4處理的千粒重外)均顯著低于CK處理。同一種除草劑各濃度梯度之間的各產量構成因素均呈顯著差異,這說明糜子對除草劑施用劑量較為敏感。T1和T4處理的主穗重、主穗粒重和產量顯著高于其他除草劑噴施處理。整體來看,2,4-D異辛酯和滅草松噴施處理對產量構成因素的影響最小。

表5 除草劑對糜子產量及其構成因素的影響Table 5 Effects of herbicide on yield and its components of broomcorn millet

3 討論

植物在逆境脅迫下,體內SOD活性、MDA和可溶性蛋白含量會發生一定程度的變化,這些指標目前已被廣泛應用于評價逆境傷害程度和植物適應性。研究[18-19]表明,除草劑在適當劑量下一般不會造成作物藥害,但作為一種逆境脅迫,可對植物生理和生化指標產生一定的影響。本研究結果表明,施用除草劑后,各處理生理指標均高于CK處理,這說明糜子自身的抗氧化系統受到除草劑脅迫后產生了應激性反應。隨著時間推移,糜子葉片各生理指標呈先上升后下降的趨勢,并且趨于正常水平,這說明在一定劑量除草劑脅迫下,糜子可以通過調節自身的生理代謝來增強抗逆能力,并逐步恢復正常生長,這與劉陽[20]和郭美俊等[21]研究結果一致。

光合作用是植物的直接能量來源和賴以生存的基礎,植物在受到逆境脅迫后光合作用直接或間接受到影響[22],因此檢測植物在逆境條件下的光合作用是檢測植物生長安全性的一種重要手段[23]。前人[24-26]研究認為,除草劑按推薦劑量施用一般不會對作物造成藥害,但對作物來說是一種脅迫,可對其生長和生理產生影響。在本研究中,葉面噴施4種除草劑后,齊黍2號葉片的SPAD值比CK處理顯著降低,這些結果與袁樹忠等[27]研究結論一致,且隨著時間的延續降低幅度有所緩解,說明除草劑在糜子體內的作用逐漸減弱。SPAD值與光合速率下降趨勢基本一致,這是由于葉綠體膜在除草劑脅迫下,膜的氧化脅迫對葉綠素的形成產生抑制作用,進而導致葉綠素的含量降低,最終導致光合速率降低。

Gs是通過影響二氧化碳進入葉片的多少來間接影響光合速率。Gs對外界環境條件變化較為敏感,一般來說,Gs越大,Tr越快,反之亦然[28]。本試驗中,在4種除草劑脅迫下糜子葉片Gs呈下降趨勢,與光合速率下降趨勢相似,這與劉小文等[29]和原向陽[22]的研究結果一致,說明噴施除草劑對糜子氣孔的開放有所抑制。

Tr是衡量植物葉片氣孔開放程度和蒸騰強度的重要指標。研究[30]表明,植物蒸騰作用受光、溫和水等環境因子的影響,光合作用和Gs也是影響作物蒸騰作用的生理性原因。本研究中糜子受到除草劑脅迫后,Tr與光合速率和Gs變化規律相似,呈下降趨勢,這表明三者之間存在著緊密關系,與范蘇魯等[31]研究蒸騰與光合速率的結果一致。施藥21d后,2,4-D異辛酯和滅草松中、低處理下的Tr與CK處理差異不顯著,說明這2種除草劑對糜子的脅迫作用解除較快。

關于除草劑對作物產量及其構成因素的影響,前人[32-33]已做了大量的研究,除草劑對作物產量的影響,因除草劑種類和施藥劑量以及作物品種和自身抗性的不同而不同。本研究結果表明,噴施除草劑會對糜子產量構成因素產生抑制作用,其中主穗重、主穗粒重和千粒重均不同程度地低于CK處理,只有低劑量2,4-D異辛酯和滅草松處理下的千粒重與CK處理差異不顯著。高貞攀[34]研究表明,谷子噴施推薦劑量的苯磺隆(225g/hm2)和單嘧磺隆(450g/hm2),與清水對照相比有一定增產效果。而本研究表明,所有除草劑處理的產量均不同程度低于CK處理。這說明除草劑對雜草抑制所帶來的增產效果在彌補其對作物本身影響所帶來產量損失的同時,最終會使作物產量增加。

除草劑的安全使用受到作物自身對除草劑的敏感性以及種植地區的氣候和土壤條件等因素的影響,因此除草劑的施用不能一味地借鑒其他地區的試驗結果,需根據當地的環境條件進行除草劑的篩選[4]。本試驗參試材料選取了齊黍2號1個品種進行單點試驗,因此,試驗結果還需在后續試驗加以驗證完善。

4 結論

噻吩磺隆對糜子的生理指標影響較大,2,4-D異辛酯和滅草松對糜子光合作用的影響較小,莠去津對糜子光合作用的影響較大。糜子苗后噴施50%2,4-D異辛酯1000mL/hm2對糜子生長發育的脅迫最小。