“物質通過多種方式出入細胞”(第1課時)教學設計?

鄭晴晴 (紹興市第一中學 浙江紹興 312000)

《普通高中生物學課程標準(2017年版)》[1](以下簡稱“課程標準”)指出,從生命觀念、科學思維、科學探究和社會責任等方面發展學生的學科核心素養,是生物學科課程的設計宗旨和基本要求[1]。圍繞一個情境主題展開課堂教學活動,是有效提升學生生物學學科核心素養的重要方式。針對課程標準中重要概念2.1 物質通過被動運輸、主動運輸等方式進出細胞,以維持細胞的正常代謝活動,以浙科版必修1《分子與細胞》第3 章第3 節“物質通過多種方式出入細胞”(第1 課時)為例,嘗試運用情境教學提升學生生物學學科核心素養。

1 教材分析及概念梳理

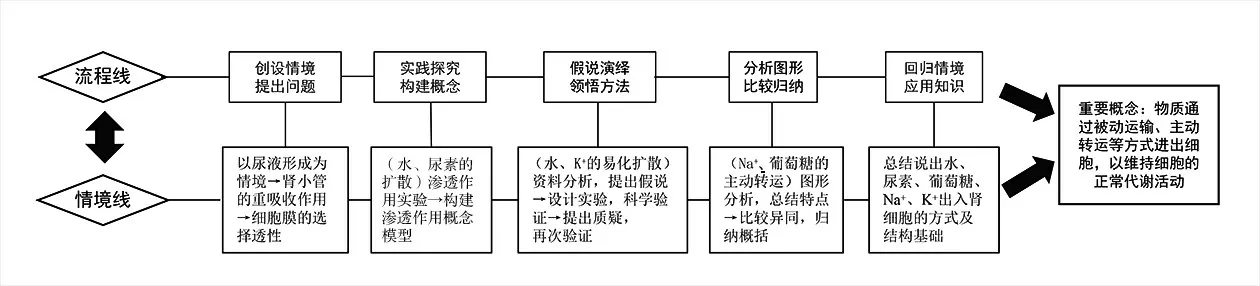

本節內容知識點少且知識結構完整,其中涉及到的科學史知識是培養學生生物學學科核心素養的極好素材支撐。根據課程標準,本節課的概念梳理見圖1。

圖1 “物質通過多種方式出入細胞”第1 課時概念結構圖[2]

2 學情分析

本節授課對象是高一學生,此階段學生已掌握細胞膜和ATP 等相關知識,為后續學習作好知識鋪墊。高一學生雖已具備一定的邏輯推理能力,但仍欠缺,故本節課旨在通過分析科學史等活動,培養學生的科學思維和科學探究能力。

3 教學目標

根據課程標準和知識內容體系,確定了本節課的教學目標如下:1)分析腎小管細胞的重吸收作用,運用穩態與平衡觀,說明物質出入細胞的意義。2)通過滲透作用實驗及理論探究,構建滲透作用概念模型。3)結合科學史資料,用控制變量法設計驗證性實驗,領悟科學的研究方法和邏輯,以及理解科學與技術的關系。4)分析Na+離開腎小管上皮細胞的圖形,運用歸納與概括,總結主動轉運方式的特點;運用結構與功能觀比較分析多種轉運方式的異同。

4 教學設計思路(圖2)

圖2 教學流程圖

5 教學過程

5.1 創設情境,提出問題 教師以腎臟形成尿液為大情境,以表格形式比較血漿、原尿、終尿的成分(表1),引出腎小管細胞的重吸收作用。提出問題:1)腎小管對葡萄糖的重吸收體現了細胞膜的何種功能?2)水、尿素、葡萄糖、Na+、K+等不同物質以何種方式出入腎臟細胞?通過真實的問題情境,學生認識到腎臟細胞發揮功能離不開細胞膜的選擇透性;由問題2 引出本節課的學習主題,進而展開本節課的教學。

表1 血漿、原尿、終尿成分對比表[3]

5.2 實踐探究,構建概念 教師引導學生結合脂雙層的結構,推測出小分子的水分子或尿素分子通過脂雙層的間隙進入腎細胞,從而引出擴散和滲透的概念。學生6 人一組(確定發言人、操作者及助手、實驗拍照記錄者),利用師生事先制作完成的滲透裝置(經鹽酸處理后的鴨蛋殼膜、紗布分別包扎于長頸漏斗口徑部),開展探究實驗活動,具體分組見表2。課堂上各小組學生用燒杯小心地往長頸漏斗中倒入相應液體(其中蔗糖溶液濃度為30%),保持漏斗內、外液面相平。為使實驗現象更加明顯,可滴加1 滴紅墨水于長頸漏斗中。

表2 學生分組情況表

教師引導學生分析以下問題:1)預測各組不同滲透裝置下的長頸漏斗內的溶液量會如何變化并說出理由;2)第1、2 組漏斗內的液面是否會一直上升。要求各組通過實驗驗證自己的推測,拍照的組員可進行延時攝影并上傳至釘釘群。全體學生分析第3、4 組和第5、6 組漏斗內液體不會升高的原因,并總結滲透作用發生需要滿足的基本條件。在動手體驗與理論探究的基礎上,學生以文字的形式完成任務1:構建滲透作用概念模型(圖3)。

圖3 滲透作用概念模型

學生利用簡易工具實現實驗的探究是體現學生科學思維及科學探究能力的外顯形式。通過不同組別的探究活動,師生共同分析總結,突破滲透作用這一抽象概念的理解難點,更為后續動、植物細胞的滲透吸水(失水)的內容學習作好知識鋪墊。

5.3 假說演繹,領悟方法 水分子通過細胞方式的進一步探索:教師呈現資料1~2,提出問題:1)細胞膜與人造膜在物質組成方面的區別是什么?2)水分子通過細胞膜的方式是否借助于其他物質?3)具體是什么物質?引導學生提出假說:細胞中存在特殊的輸送水分子的通道蛋白——水通道蛋白CHIP28(channel-forming integral protein 28)。

資料1:1950年,Solomon 通過測量不同條件下水通透細胞膜的能力,結果發現細胞膜對水的通透性遠高于人造膜。

資料2:1987年,科學家阿格雷(P.Agre)分離純化人紅細胞中32×106的多肽時,偶然發現還存在分子量稍小的28×106蛋白質。且該蛋白質在紅細胞及腎小管中含量非常豐富,每個細胞內大約含有20 萬個分子,且與膜骨架結合緊密。

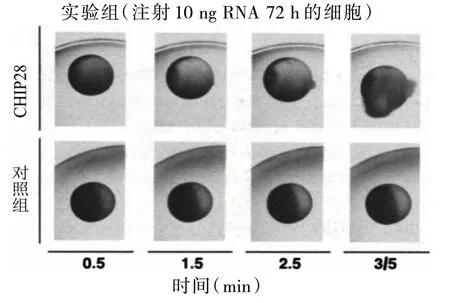

教師利用示意圖講解阿格雷利用基因工程技術構建高效表達CHIP28 蛋白的非洲爪蟾(Xeno‐pus laevis)卵母細胞的過程,即用顯微操作技術將CHIP28 的RNA 注射進入卵母細胞中。非洲爪蟾的卵母細胞幾乎對水不通透,非常適合進行水通道蛋白的研究。教師呈現阿格雷構建后的卵母細胞表達CHIP28 蛋白實驗結果(圖4),學生分析得出CHIP28 蛋白的表達量與時間的關系。在此基礎上,利用不含CHIP28 的對照組細胞和高效表達CHIP28 的卵母細胞、低滲溶液、顯微鏡、計時器等材料,進行小組合作(確定好記錄者、發言人)完成任務2(演繹推理):驗證CHIP28 是水通道蛋白的實驗設計。

圖4 卵母細胞表達CHIP28 實驗結果[4]

教師借助希沃助手將各小組的實驗設計方案投屏在黑板上,請不同組別學生進行評價,教師補充。教師呈現阿格雷的實驗結果(圖5),學生由此得出實驗結論:CHIP28 是水通道蛋白。

圖5 表達CHIP28 的細胞和對照組細胞滲透吸水結果[4]

教師提問:此實驗是否能嚴謹地說明CHIP28是水通道蛋白?CHIP28 的角色可否有其他形式?學生的思維再一次被充分調動。師生提出質疑:CHIP28 也許并非是水通道蛋白本身,可能是調節水通道開閉的蛋白質。教師引導學生思考:如何選擇實驗材料以排除其他蛋白的干擾?教師介紹阿格雷的進一步的驗證性實驗:將此蛋白構建于人造膜中,通過與人造膜組對比,發現實驗組膨脹而對照組則沒有變化,最終證明CHIP28確實為一種水通道蛋白。阿格雷也因此獲得了2003年的諾貝爾化學獎。同年獲得此獎項的還有解析了K+通道蛋白立體結構的美國科學家麥金農(R.Mackinon)。由此引出諸如水、K+這種通過通道蛋白或載體蛋白的順濃度梯度的高效擴散形式為易化擴散,同屬于被動轉運。

水通道蛋白發現歷程的科學史,是學生學習科學家嚴謹的科學態度,以及善于捕捉實驗中的意外發現、鍥而不舍追求真理的科學精神的好素材。故在此環節,層層環扣、遞進設疑,學生由此領會邏輯思維之美,感悟生物學科的理性與人文之美,進一步加深了對結構與功能相適應的生命觀念的豐富內涵的理解。

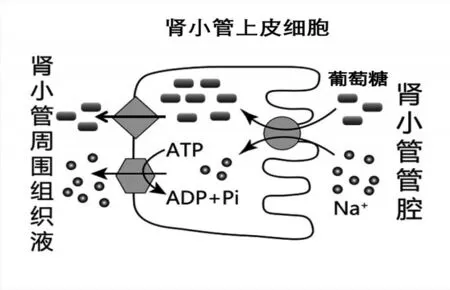

5.4 分析圖形,比較歸納 教師呈現資料3:腎臟對葡萄糖的重吸收依賴2 類葡萄糖轉運體(載體蛋白):一類是鈉依賴的葡萄糖轉運體,一類是葡萄糖轉運體(圖6)。引導學生分析問題:1)腎小管上皮細胞以怎樣的方式運出葡萄糖?2)從物質運輸的濃度方向和耗能角度,分析細胞運出Na+的方式與易化擴散、擴散的不同之處;3)綜合以上分析,腎小管上皮細胞怎樣吸收Na+和葡萄糖?

圖6 腎小管上皮細胞葡萄糖重吸收過程示意圖[5]

問題1 的設置使學生能及時運用新學的易化擴散的知識作出判斷,及時鞏固知識;問題2 和問題3 的設置促使學生通過圖形分析Na+、葡萄糖出入細胞的過程,從而自主歸納主動轉運的特點,以及比較3 種運輸方式在濃度方向、耗能情況、是否借助于載體蛋白或通道蛋白等方面的區別,以此深刻理解物質出入細胞方式的復雜性和結構與功能相適應的觀點。

5.5 回歸情境,應用知識 最后,回歸情境,學生認識到腎小管上皮細胞排出代謝廢物的同時又保證營養物質不丟失,使得腎臟發揮正常的排泄功能,以維持人體內環境的穩態。

回歸到最初情境,首尾呼應,學生通過運用所學的知識解釋具體真實的情境問題,增強自身運用知識的意識和能力。

6 教學反思

本節課以腎臟形成尿液的過程為大情境,引出學習主題:不同物質出入腎細胞的方式。引導學生深入思考,開展滲透實驗并結合科學史資料進一步探索水分子的易化擴散方式,了解并體會知識的發現過程,學習假說-演繹法的科學思維方法;通過K+通道進而類比出K+進入細胞的易化擴散方式;在此基礎上,再通過圖形分析更進一步地探索Na+離開腎小管上皮細胞的主動轉運方式。由淺入深,由簡到難,層層遞進,學生最終構建這些重要概念,有效提升了自身的科學思維和科學探究能力。