裝配式建筑當前發展困境及未來展望*

戴 佳 宋紹雷 王 宇 陳 葉 李艷麗

(徐州工程學院 江蘇 徐州 221018)

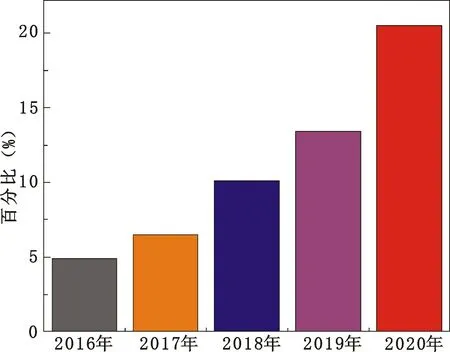

近年來,模塊化的建筑施工方式引起了世界范圍內建筑業的極大關注。顧名思義,模塊化建筑施工就是將場外工廠制造的組件或模塊經過運輸并現場組裝,從而形成一個完整建筑的過程[1]。與傳統施工方式相比,建筑的模塊化施工具有諸多優勢,如更快的施工周期(縮短30%以上)、更安全的制造、更好的質量控制和更低的環境影響,被認為是一種改變游戲規則的技術[2]。根據報道[3],這種經現場組裝而成的建筑(裝配式建筑)已被廣泛應用于公寓、酒店、學校、醫院、辦公室、學生宿舍和其他類型的建筑中(見圖1)。裝配式建筑所具備的諸多優勢與我國近年來提出的“雙碳”發展目標不謀而合。然而,目前我國裝配式建筑在新建建筑中的比例還不高(見圖2),更多還是依賴于傳統的現場混凝土澆筑式施工方法[4]。可以看出,裝配式建筑發展之路比較漫長,有必要針對裝配式建筑發展緩慢背后深層次的原因進行分析。

圖1 裝配式建筑案例

圖2 2016~2020年我國裝配式建筑面積占新建建筑面積比

1 面臨的困境及對策

1.1 缺乏設計的規范化指南

為確保建筑的安全設計,任何結構的設計載荷都需要考慮所有可能出現的情況,然而目前模塊化建筑的設計標準是基于傳統建筑在考慮穩定性、強度和可用性的極限狀態設計標準而進行的設計。當模塊化結構中產生短期載荷,就會引起結構荷載不同,從而影響荷載傳遞的機制。此外,裝配式建筑施工過程所需的基礎設施也與傳統方法不同,需要考慮幾何不準確和安裝時帶來的影響,這就決定了模塊的設計需要高度的詳細。區別于傳統建筑的設計體系,我們認為有必要為模塊化結構建立合適的設計準則,以促進對安全和高質量的模塊化結構的使用。眾多科研工作者在這方面進行了嘗試,有提出預制建筑的制造和面向裝配的參數設計,也有利用建筑信息建模(BIM)技術在指定的時間和成本上進行有效的組織,模擬項目的開展,這些被證實基于圖形的建筑設計模型可以用來進行表示和分析建筑項目,盡管此類嘗試尚不完善,但為規范化設計指出了一條思路[5]。

1.2 缺乏專業技術人才和信心

盡管裝配式建筑在國內已經發展數年,特別是近年來國家大力倡導裝配式建筑,但仍缺乏大量知識淵博和經驗豐富的專家以及一線工人,這都成為制約模塊化建筑發展的主要障礙。基于現狀,部分大學已經開展了一些相關專業知識的學生培養和工作培訓,為預制模塊產品和后期服務提供必要的技術支持。工業界也開展了相應的技能培訓,讓工人具備一定的工作經驗,通過這一些系列舉措,“十四五”裝配式建筑占新建建筑的比例高達30%以上。此外,裝配式建筑屬于一個新概念,預制組件和模塊化的概念在大多數情況下還不能完全被客戶所接受,特別是對其質量的可靠性,使得模塊的生產企業擔負了較大的風險,企業的良性發展面臨重重困難。當下需要不斷提高裝配式建筑的質量,并通過教育、溝通等方式在大眾心中樹立起對裝配式建筑安全可靠的信心。

1.3 運輸困難

裝配式模塊在場外完成生產后,需要運輸到施工現場進行組裝。從經濟的角度來講,運輸者以最大量進行運輸,這樣可以有效節省運輸成本,在保證安全的情況下,這對于小型模塊是完全適用的。然而,對于一個完整的大尺寸模塊來說,特別是在通過狹窄區域時,將面臨巨大挑戰。此外,運輸過程中車輛振動可能對部件造成損傷,且損傷強度一般會隨著路面顛簸度的增加而增加。為了有效降低因顛簸造成的運輸困難,可以使用具有減振器的車輛來運輸,對于寬度較大的模塊則需要額外考慮預防措施,如低底盤的車輛等[6],從而增加運輸吊裝對構件的影響。

1.4 可靠的連接系統

模塊組裝后整體結構的穩定性和強度受到模塊與模塊之間連接特性的直接影響。在現有的一些可用的連接方式中,并不能完全滿足模塊組裝的完整性要求。特別是在極端加載條件下,如何保證模塊化連接起來的結構仍然保持其完整性將是我們所要面臨的一個關鍵挑戰。為了盡可能實現完美的裝配,模塊的連接通道可以在外部進行,以便工人安全、方便地進入連接點。此外,不斷創新的聯接方式以及其在快速組裝和拆卸自動化技術方面的能力將為裝配式建筑發展注入新的活力。

1.5 成本問題

建立生產預制建筑構件的制造工廠需要較大的初始資金[7]。據報道,我國預制構件發展所面臨的最大挑戰就是成本問題,總體生產和運輸成本估計比傳統建筑高出20%以上。通過分析國外建造商對裝配式建筑的觀點可以發現,高昂的初始成本是制約其發展的主要原因之一。如果預制構件是在城市中進行生產的則將進一步提高其初始成本,這就要求生產商在城市外進行生產,并通過改進技術,一次性生產更多的模塊來降低成本。而采用模塊化建設方式后,建設周期的縮短將會降低現場勞動力成本,從而抵消部分高昂的初始成本。

當下裝配式建筑的發展存在諸多潛在的困難,但大部分與產品本身無關,更多的是缺乏支撐。為了應對這些挑戰,有效增加業主對裝配式建筑的接受度和使用度,政府需要為模塊化建設創造一個有利的環境。此外科研工作者也應進一步研發性能優異的模塊,為裝配式建筑的發展提供助力。

2 未來發展展望

當前我國正處于從中低收入向中高收入發展的過渡階段,城鎮化建設力度不斷加強。但據統計,我國每年建設的超過12億m2以上的城市住宅中大多數仍采用傳統模式的鋼筋混凝土高層建筑,這就要求建筑行業必須進行產業化升級,逐步從傳統的粗放型施工向集約、精細的工業化生產轉變。建筑業的轉型升級,必然帶來行業生產方式的大變革。近年來,裝配式建筑憑借自身的優勢和特點,在國家多個重要文件如:《建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃》、《裝配式鋼結構住宅建筑技術標準》、《關于大力發展鋼結構建筑的意見(征求意見稿)》等的支持下,在全國新建建筑中的比例逐年升高。隨著各地政府相關具體政策的陸續出臺,裝配式建筑發展將進入快速發展期。

此外,新材料、新技術的出現為模塊化建筑性能的提升提供了可能。目前研究人員正在研究纖維增強聚合物(FRP)復合材料在預制建筑中的應用,從而判斷是否取代傳統的木材、混凝土和鋼材料的潛力[8]。盡管這些復合材料的長期性能和在極端荷載條件下的表現尚未得到廣泛的研究,但其在靜負載下的短期性能表現優異,表明其有很大的潛在應用價值。針對FRP材料的脆性或低延性,通過引入基于層設計的結構,玻璃纖維增強聚合物(GFRP)-木夾層梁在靜載荷作用下的彎曲性能得到明顯提高[9]。用預制耐火面板組裝的大型GFRP結構的耐火后力學性能表明,模塊化的GFRP多細胞板在90 min的火災實驗后仍能夠維持大約一半的結構剛度和容量[10]。與典型的磚房相比,復合夾層結構可以提供更高的比強度、更好的保溫性和更低的環境影響,而聲學性能和消防安全性仍有待提高。截止到目前,還沒有足夠的科學研究來驗證在模塊化結構中使用新的復合材料的好處,大多數設計工程師僅能依靠實驗結果來了解其性能[11]。通過對復合材料制造的模塊進行深入研究,可以為預制建筑工業提供一種具有成本效益和耐用的解決方案。

3 結語

筆者系統介紹了模塊化建設發展所面臨的困境,并提出了相應的對策,結合當前國家政策形式和技術發展來展望了裝配式建筑發展的未來前景,可以得出:盡管目前模塊化建筑比例尚不高,但模塊化建設在減少材料的使用、縮短工期、降低能耗、減少污染物排放等方面表現出較大的優勢。隨著模塊設計的規范化,生產技術的不斷升級,成本的進一步降低以及國家政策的大力支持,人們對模塊化建筑的認可度和信心必將不斷提升,裝配式建筑將會迎來快速發展的新高潮,助力國家在建筑業早日實現“雙碳”目標。