納秒激光薄膜損傷機理和應用研究

程鑫彬,焦宏飛,張錦龍,鈕信尚,馬 彬,沈正祥,王占山

(同濟大學 物理科學與工程學院 精密光學工程技術研究所,先進微結構材料教育部重點實驗室,上海市數字光學前沿科學研究基地,上海市全光譜高性能光學薄膜器件與應用專業技術服務平臺,上海 200092)

1 引 言

激光慣性約束核聚變是實現清潔能源的有效途徑之一,繼美國提出建造“國家點火裝置”之后[1-2],中國也開始“神光”系列大型激光裝置的建設[3-4]。激光慣性約束核聚變需要激光器具有高能量的激光輸出,在激光到達目標靶丸之前需要經過很多光學元件,這些光學元件很容易在高能激光作用下發生損壞。所以,光學元件的抗激光損傷能力成為阻礙激光慣性約束核聚變的關鍵問題之一[5]。

同濟大學在國家專項項目的支持下,從2007年開始激光薄膜的攻關研制工作。基于薄膜損傷機制,同濟大學提出了“全流程定量化”控制缺陷制備激光薄膜的新思路。創建了強激光薄膜器件研制平臺,開發了電磁波計算程序和多物理場優化算法,建立了高損傷閾值薄膜設計體系;發展了氫氟酸刻蝕和離子束拋光等基板亞表面缺陷控制技術及裝置;研制了超聲波-兆聲波復頻超聲波清洗設備;配備了電子束蒸發和離子束濺射鍍膜機,具備大口徑、復雜曲面基板的高精度、低缺陷和高效率鍍膜制作能力;建立了基于瓦里安分光光度計和傅里葉變換紅外光譜儀組成的遠紫外至中遠紅外波段全譜段光譜測試體系,形成了基于大口徑激光干涉儀、光學輪廓儀和原子力顯微鏡組成的光學表面形貌全空間頻域測試體系,和基于高精度X射線衍射測試、掃描電子顯微鏡組成的薄膜微觀結構表征體系。創建了強激光薄膜和低損耗薄膜器件設計、基板加工和清洗、薄膜制備和特性表征等全流程控制的技術體系。

針對激光薄膜,同濟大學利用結構、性質可控人工小球制作定量化人工缺陷,十多年來系統研究了基板加工、超聲清洗、電場模擬與調控、鍍膜材料與工藝選擇、鍍后后處理、激光預處理、傳遞與保存等因素對薄膜元件激光損傷特性和損傷規律的影響,解決了國家諸多激光裝置和激光技術對激光薄膜的特殊需求。本文重點介紹了同濟大學在激光薄膜損傷機理、損傷規律認知和損傷性能提升等方面的科研工作。

2 激光作用下薄膜損傷機制

激光薄膜除了要滿足薄膜的光學要求外,還需要具有足夠高的損傷閾值。1973年,Glass和Guenther指出激光薄膜的質量不足以抵擋高功率激光束的能量[6]。激光薄膜在高功率的激光輻照下會產生損傷,該損傷在后續的激光輻照下會繼續擴大,當損傷面積擴大到一定程度,比如整個薄膜面積的1%,其光學性能下降1%,該光學器件喪失功能。激光薄膜的損傷閾值(Laser-induced Damage Threshold,LIDT)已成為高功率激光器的短板,限制了高功率激光器的輸出功率。所以,提高激光薄膜損傷閾值的工作就顯得尤為重要,要提高激光薄膜的損傷閾值,首先需要研究薄膜損壞的過程和機理。

激光與光學薄膜的相互作用是一個復雜的過程,它受很多因素的影響。比如激光參數方面的影響因素,有波長、脈寬、頻率、功率和能量等,而光學薄膜方面則有光學薄膜的類型、薄膜材料和薄膜缺陷的物質屬性等。這些因素會對光學薄膜的損傷閾值或者損傷形貌造成影響。尤其是激光脈寬,會直接決定激光與薄膜相互作用機制[7-10];同時,作用機制的差異,也決定了激光和薄膜的相互作用過程。本文從光學薄膜在激光輻照下損傷的基本物理圖像、損傷過程等方面對薄膜的激光損傷特性和機制展開討論。

2.1 激光薄膜中的缺陷及其誘導損傷

對于激光薄膜而言,無論是短脈沖作用下的場致損傷,還是長脈沖作用下的熱致損傷,其主要的誘因都是薄膜中的缺陷。薄膜中缺陷通常是指薄膜中出現的局部微小不均勻屬性。缺陷按形貌可以分為凸起缺陷和凹坑缺陷。節瘤和納米吸收中心就是兩種典型的凸起缺陷,它們是由于被膜層包裹的微小雜質引起膜面上形成的球冠狀凸起。針孔、劃痕和節瘤損壞后的火山狀凹坑等屬于凹坑形貌缺陷。一般來說,凸起狀缺陷較凹坑狀缺陷更易損壞。缺陷按性質可以分為雜質缺陷、電場缺陷、化學缺陷、結構缺陷和力缺陷等。其中,雜質缺陷是最為常見的缺陷,薄膜中的節瘤是雜質缺陷最主要的體現形式,它是由鍍膜前或者鍍膜過程中吸附在基板或者膜層中的種子源引起的。種子源可以是微小塵埃、鍍膜過程中噴濺的膜料、真空腔內脫落的薄膜碎片或者金屬物等。按可見程度,缺陷可分為顯微缺陷和亞顯微缺陷。薄膜缺陷一般在微米量級甚至更小,需要借助顯微設備才能觀測,如節瘤、納米吸收中心、針孔、膜面劃痕等可以在顯微鏡下進行觀測;但是,基板在拋光及清洗后的亞表面缺陷則難以用肉眼直接觀測,屬于亞顯微缺陷。在上述缺陷中,節瘤和納米吸收中心對激光薄膜損傷閾值的限制作用最大[11-13]。

2.1.1 納米吸收中心損傷

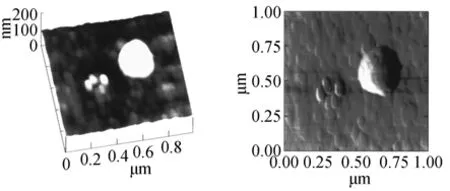

納米吸收中心是由納米量級的雜質被薄膜包裹產生的,它在三倍頻對閾值的限制作用明顯大于節瘤[14-15]。如圖1所示,HfO2/SiO2多層膜上的納米吸收中心在351 nm激光輻照下已經被損壞,而鄰近的節瘤卻完好。納米吸收中心的損傷都是由納米量級的吸收源(吸收源粒徑低于10 nm)熔融或者等離子化開始的,并且吸收源在退火后具有團簇的特性,類似于金屬[16-17]。吸收源可能是拋光、清洗過程中殘留在基板表面及亞表面的顆粒或者是未被完全氧化的金屬納米微顆粒。

圖1 在351 nm激光輻照下節瘤與納米吸收中心的損傷對比[18]Fig.1 Damage comparison of nodules and nano-absorption centers under 351 nm laser irradiation[18]

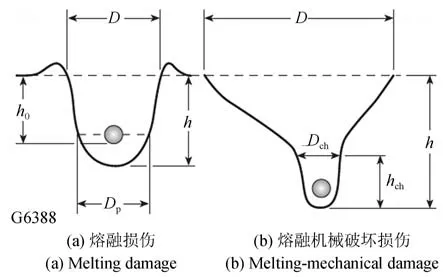

納米吸收中心的損傷大致可以分為兩種模型——熔融單一模型和機械破壞復雜模型,它們都是從吸收源熔融或者等離子化開始的[19]。圖2(a)是單一熔融機理產生的損傷示意圖,發生在吸收源距離薄膜面較淺的情況下(吸收源所在深度小于吸收源粒徑的10倍),吸收源在納秒脈沖激光輻照下吸收能量,溫度達到數千開爾文造成薄膜熔融或者形成等離子體狀態向空氣中擴散而使薄膜被破壞,其橫截面輪廓呈比較簡單的拋物線,損傷過程簡單,所以也稱為簡單損傷。圖2(b)是由熱熔融加上機械破壞共同作用造成薄膜損壞的示意圖,發生于吸收源距離膜面較深的情況(深度大于吸收源粒徑的10倍)。在膜層深處,吸收源首先受激光輻照轉變為熔融狀態或者等離子體,形變而產生的應力作用于周圍薄膜基質,會產生沖擊波向空氣側傳導,造成上層薄膜的撕裂,所以產生的損傷形貌是一個熔融損傷坑上再疊加一個機械撕裂后的凹坑[17]。采用AFM檢測納米吸收中心損傷后的三維信息,可以得到兩種損傷的實際形貌,如圖3所示。圖3(a)是熔融損傷的情況,其凹坑側壁光滑;圖3(b)是機械破壞后的凹坑,底部凹坑側壁平滑,上部粗糙[18]。

圖2 納米吸收中心損傷類型示意圖[18]Fig.2 Schematic diagram of damage types of nano-absorption centers[18]

圖3 Sc2O3/SiO2多層膜的納米吸收中心損傷后的AFM檢測圖像Fig.3 AFM images of damaged nano-absorption center of Sc2O3/SiO2 multilayers

納米吸收源由于顆粒很小,甚至可能存在于距離基板表面100 nm范圍內的亞表面裂痕中[20-22],所以很難通過清洗消除納米吸收源。對納米吸收中心進行激光預處理的效果也并不明顯[14],因此對于納米吸收中心的防治,主要是盡量優化拋光和清洗工藝以減少納米吸收源的存在。

2.1.2 節瘤缺陷損傷

節瘤缺陷是指種子源在薄膜生長過程中在薄膜材料包裹下所形成的具有拋物線輪廓的缺陷。這種缺陷普遍存在于熱蒸發、電子束蒸發、磁控濺射、離子束濺射、化學氣相沉積法、等離子體聚合等鍍膜工藝中。節瘤缺陷的種子源主要分為兩大類。第一類是位于基板表面的種子源,主要是鍍膜前在清洗過程中殘留在基板上的污染物,或者是在運送過程中和真空抽氣過程中基板吸附的污染物。第二類是位于膜層中間的種子源,主要是在鍍膜過程中蒸發源材料噴濺形成的大小不一的微顆粒,或者鍍膜機真空室內脫落的材料雜質顆粒。

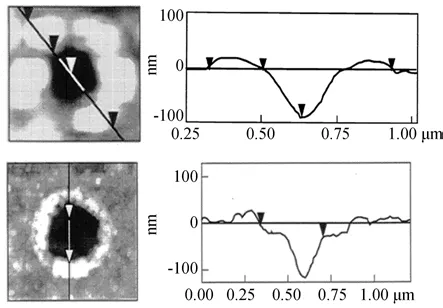

聚焦離子束刻蝕(Focus Ion Beam etching,FIB)技術廣泛用于節瘤缺陷損傷特征的研究中。圖4給出了電子束蒸發(Electric Beam Evaporation,EBE)工藝制備的HfO2/SiO2多層膜中,由不同種子源形成的節瘤缺陷的FIB剖面圖。不同形狀的種子源形成的節瘤缺陷的結構各異,通常球形形狀的種子源形成的節瘤缺陷結構更加接近于典型的倒圓錐結構模型,且表面冠狀結構呈現比較完美的弧形,如圖4(a)所示。如果種子源形狀比較復雜,通常不能形成典型的節瘤缺陷結構,結構比較復雜,如圖4(b)所示。在剖面圖中,種子源的形狀、深度以及顏色的深淺等特征能夠反映出種子源的成分、沉積時間和來源等。圖4(a)是由位于基板上的種子源形成的節瘤缺陷,通過與基板材料顏色的對照,可以看出種子源的成分是SiO2[23]。圖4(b)給出了在鍍膜過程中沉積在膜層中間的SiO2種子源,由其位置深度和種子源形態可推測其來源可能是鍍膜過程中SiO2蒸發材料噴濺出的顆粒[24]。圖4(c)中由材料顏色深淺對照可看出種子源材料是HfO2,且從位置深度可以看出,其來源極有可能是鍍膜過程中HfO2蒸發材料噴濺產生的顆粒[25]。

圖4 由不同形態的種子源形成的節瘤缺陷剖面圖Fig.4 Sectional view of nodule defect formed by different morphological seed sources

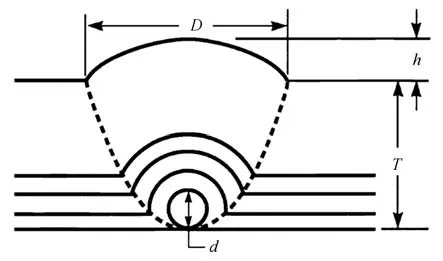

1993年,美國利弗莫爾實驗室的Staggs和Kozlowski等[26]通過大量測量和統計節瘤尺寸,發現節瘤的表面直徑D和形成節瘤的缺陷種子的直徑d、薄膜厚度T(圖5)之間有一定的關系,即并且節瘤的損傷情況跟其表面凸起高度以及表面直徑有很大的關系,由此開始進一步探索節瘤缺陷損傷的物理過程和機制。

圖5 節瘤結構示意圖[26]Fig.5 Schematic diagram of nodule structure[26]

2.2 節瘤缺陷損傷機理及物理模型

目前公認的節瘤缺陷損傷模型是熱力損傷模型[34]。節瘤缺陷作為損傷源,部分光穿透節瘤缺陷,在節瘤缺陷內部聚焦產生電場增強,節瘤缺陷本身的吸收特性使得激光能量被吸收。節瘤缺陷與薄膜主體材料之間的邊界不連續,阻礙了節瘤缺陷內部的熱量流動,節瘤缺陷與薄膜主體材料之間產生溫度梯度,從而形成熱應力場。當溫度場和應力場達到一定的臨界值,節瘤缺陷本身的機械不穩定性使得節瘤缺陷所在的位置優先發生熱力損傷。早期有人提出了聚焦模型來描述節瘤缺陷內的電場增強效應,但是聚焦模型過于簡單,忽略了散射效應和干涉效應的影響,難以獲得節瘤缺陷內的電場強度分布。因此,時域有限差分法(Finite Difference Time Domain,FDTD)模擬電場增強的方法發展起來。該方法能夠展現節瘤缺陷內部準確的電場分布,為研究節瘤缺陷的電場增強效應提供了條件。DeFord、Shang和Sawicki等 利 用FDTD方 法 模擬計算了節瘤內部的電場增強[27-30],節瘤內部較入射電場有近4倍的電場增幅,并且節瘤種子的尺寸、深度和材料屬性都會影響節瘤的電場增強。

Milward和Lewis在研究節瘤幾何結構的基礎上[31-32],于1994年提出了球透鏡模型,將節瘤結構近似為透鏡,對入射激光有會聚作用。利用球透鏡模型計算了節瘤的電場增強效果,發現節瘤種子尺寸會影響其電場增強效果,同時實驗發現對于小于0.6μm的種子形成的節瘤,其內部電場增強很小,在激光輻照過程中基本不會影響薄膜的損傷。

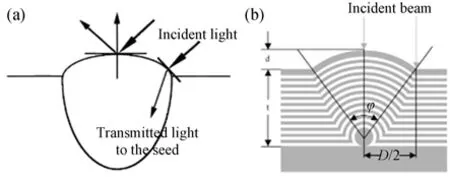

Dijon和Poulingue等在1999年對節瘤的損傷形貌和機制進行了研究[34-35],發現不同深度的節瘤損傷形貌一般是有區別的,淺的節瘤會造成平底坑損傷形貌,而深的節瘤損傷是由于節瘤噴濺而造成的錐形坑,并用熱致損傷模型來解釋不同深度節瘤的損傷過程。由于節瘤表面的曲面結構,當激光入射時邊緣和中心的入射光的入射角度是不同的,邊緣會有部分激光透射進入節瘤內部,如圖6(a)所示,從而造成種子吸收激光能量而發生噴濺,可以認為這個觀點是角度透射理論的雛形。

圖6 (a)節瘤邊緣的激光透射[34];(b)節瘤中激光入射角度范圍[33]Fig.6(a)Laser transmission at edge of nodule[34];(b)Laser incidence angle range in nodule[33]

Chris等[36]在2004年及以后發表的論文中提出正入射到反射膜表面的激光,在節瘤邊緣的最大入射角度為?/2,所以節瘤表面的入射激光存在一定的角度范圍(0~?/2),如圖6(b)所示。他們利用三維的FDTD方法模擬計算了具有不同反射帶寬度的S光和P光在節瘤內部的電場增強規律[37],系統地研究了節瘤深度、種子尺寸、入射角度和激光波長對節瘤電場增強的影響。如圖7所示,S光的電場增強一般都小于P光,這是因為反射膜對S光的反射帶角度寬度要大于P光,所以從節瘤邊緣透射進入的S光要少于P光。這些模擬計算和研究進一步完善了角度透射理論,并利用不同偏振光的電場增強結果證實了角度透射理論的正確性。

圖7 不同偏振態的激光輻照下節瘤電場增強規律[36]Fig.7 Electric field enhancement law of nodules under laser irradiation with different polarization states[36]

這些電場強度的模擬結果揭示了電場強度隨節瘤缺陷特性的變化關系,從電場增強角度展示了哪類節瘤缺陷抗激光損傷性差,為制備工藝優化指明了方向。然而,電場模擬的準確性以及電場增強效應對節瘤缺陷損傷的影響仍然沒能從實驗結果上進行驗證。

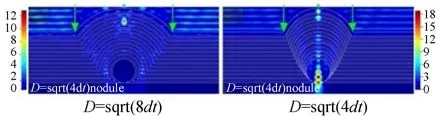

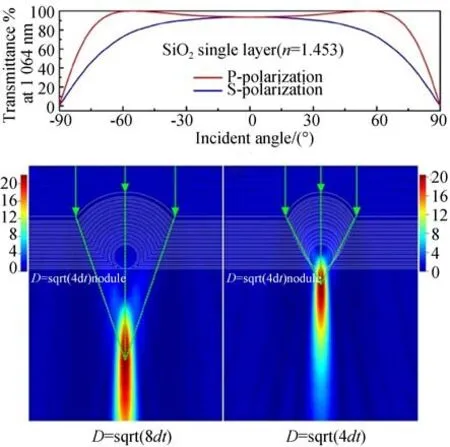

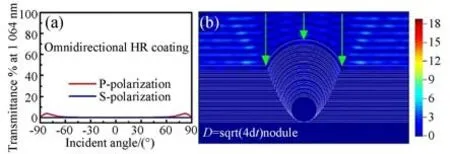

為了解釋電場增強的物理機制,同濟大學進一步探究了節瘤缺陷幾何結構對電場增強效應的影響,提出了描述節瘤缺陷內電場增強的物理模型[38]。如圖8所示,兩種不同的幾何結構D=sqrt(8dt)和D=sqrt(4dt)的節瘤缺陷電場強度分布有顯著差異。復雜的薄膜干涉使得聚透鏡模型只能定性描述節瘤缺陷的聚焦作用,而無法進行定量分析。角度效應描述了節瘤缺陷內光的穿透行為,但是節瘤缺陷內干涉、散射以及聚焦效應對電場增強的影響無法排除,難以直接說明光的穿透對電場增強效應是否具有顯著影響。在高反膜中,節瘤缺陷的聚焦效應和角度效應對電場增強的影響不是獨立的,而是相互影響且共同作用于電場增強效應。因此,為了建立簡單的模型描述電場增強效應,需要分開研究聚焦效應和角度效應對電場增強的影響。

圖8 不同節瘤缺陷中FDTD模擬的P偏振態電場強度分布[38]Fig.8 FDTD-simulated P-polarized state electric field intensity distribution in different nodule defects[38]

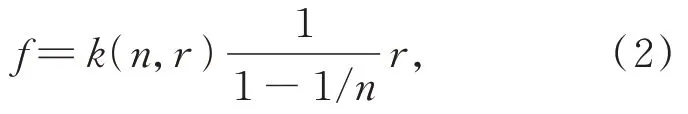

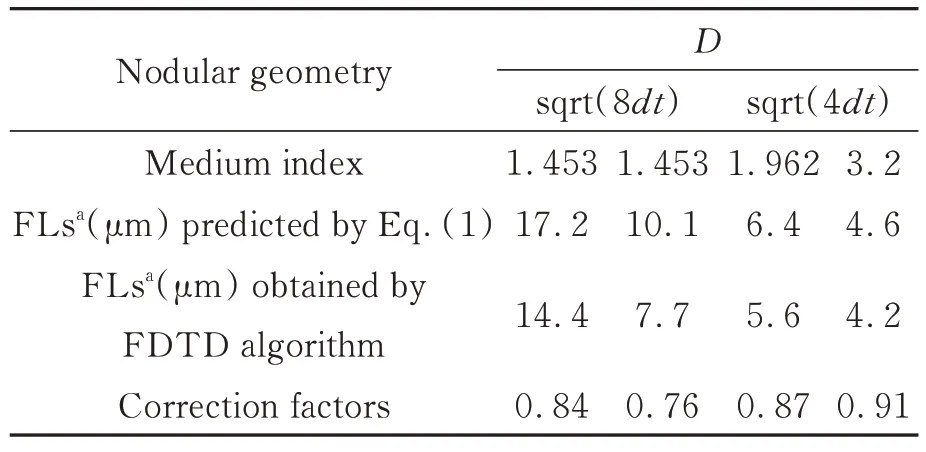

對于節瘤缺陷的聚焦效應,首先建立了單層膜模型,將HfO2/SiO2高反射膜中的所有HfO2材料替換成SiO2材料,物理厚度保持不變,整個薄膜變成一個單層SiO2薄膜,即兩種結構中光的穿透是非常類似的,聚焦作用對電場增強發揮決定性作用。圖9是單層膜的透射率角度光譜圖和單層膜中D=sqrt(8dt)和D=sqrt(4dt)的節瘤缺陷中P偏振態電場分布的FDTD模擬圖。電場模擬圖表明,兩種節瘤缺陷的電場強度峰值相近,但是D=sqrt(8dt)節瘤缺陷的焦距大于D=sqrt(4dt)節瘤缺陷的焦距。由于單層膜中節瘤缺陷的幾何結構類似一個SiO2球透鏡,透鏡的焦距為:

圖9 SiO2單層膜中的節瘤缺陷[39]Fig.9 Nodule defects in SiO2 monolayers[39]

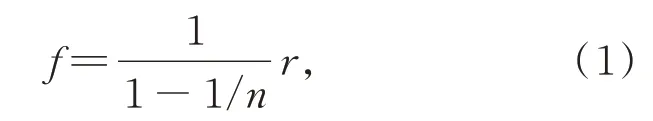

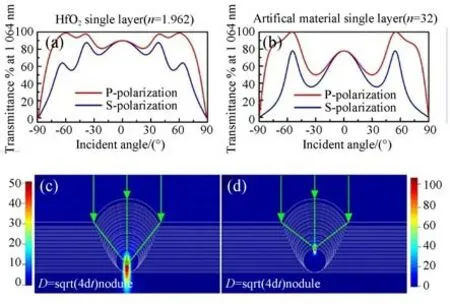

式中:f是焦距,n是材料折射率,r是球透鏡的曲率半徑。式(1)表明球透鏡的曲率半徑越大,焦距越大。由圖9可以看出,FDTD模擬的不同幾何結構節瘤缺陷的焦距與曲率半徑的關系與式(1)反映的趨勢相符。然而,如表1所示,FDTD模擬得出的焦距比式(1)的計算結果小20%左右,由于FDTD模擬結果已經通過實驗研究得到驗證[36],因此式(1)修正為:

式中k(n,r)是修正系數,具體數值見表1。

式(1)表明材料折射率越大,球透鏡的焦距越小。為了驗證式(1)中反映的焦距與折射率之間的變化趨勢是否適用于節瘤缺陷,將實驗中SiO2單層膜替換成折射率為1.962的HfO2材料和折射率為3.2的人工材料制備的單層膜,膜層厚度與SiO2單層膜相同。圖10(a)和圖10(b)分別展示了兩種折射率不同的材料制備的單層膜的折射率角度光譜。可以看出,在兩種單層膜中的節瘤缺陷的入射角范圍內,透射率都很高,大量的光穿透進入節瘤缺陷內部。圖10(c)和圖10(d)顯示了在這兩種單層膜中幾何結構為D=sqrt(4dt)的節瘤缺陷內的FDTD電場模擬分布。可以看出,薄膜材料折射率越大,節瘤缺陷的焦距越小,與式(1)中反映的趨勢相符。同時發現,薄膜材料的折射率系數n越小,式(1)計算得出的焦距和FDTD模擬結果相差越大,修正系數越小,見表1。修正系數k(n,r)與折射率系數n、曲率半徑r的關系可以用光的波動性來解釋,折射率系數n越小或者曲率半徑r越小,在節瘤缺陷的聚焦行為中,光的波動性影響越大。此外,對圖9(c)、圖10(c)和圖10(d)所示的FDTD電場模擬結果進行比較,可以發現薄膜材料折射率越大,電場增強越強。從圖10(a)和圖10(b)的光譜圖可以看出,介質折射率較大的單層膜在入射角范圍內的反射率更大,但是其節瘤缺陷內部的電場增強反而更大,因此角度效應模型難以解釋這種現象。節瘤缺陷引起的衍射效應可以定性解釋電場增強與薄膜材料折射率之間的關系,如果將節瘤缺陷看作具有一定焦距的衍射圓孔,在焦平面上就會產生衍射圖樣。中心艾里斑的直徑與介質的折射率成反比,因此薄膜材料折射率越大,衍射效應越不明顯,電場增強效應越明顯。

圖10 兩種不同折射率材料單層膜中幾何結構為D=sqrt(4dt)的節瘤缺陷[38]Fig.10 Nodule defects with geometry D=sqrt(4dt)in monolayers of two different refractive index materials[38]

表1 使用透鏡公式計算得出的焦距和FDTD模擬分析結果的比較Tab.1 Comparison of focal length calculated using lens formula and FDTD simulation analysis results

對于角度效應的影響,使用上述實驗中的SiO2材料和折射率為3.2的人工材料制備了全角度高反膜,膜系設計為[Sub|(HL)16L|Air],且薄膜厚度與單層膜相同,從而保證全角度高反膜中的D=sqrt(4dt)節瘤缺陷的聚焦效應與上述單層膜中的D=sqrt(4dt)節瘤缺陷的聚焦特性相近,能夠單獨研究角度效應對節瘤缺陷內電場增強的影響。圖11展示了全角度反射膜的角度光譜以及位于全角度高反膜中的D=sqrt(4dt)節瘤缺陷內部的FDTD模擬的P偏振態電場強度分布。相比高反膜,在全角度反射膜中,沒有光穿透高反膜進入節瘤缺陷內部,節瘤缺陷內電場強度的峰值只有3左右,相比較單層膜中節瘤缺陷的電場強度峰值顯著減小。因此,節瘤缺陷內部的聚焦效應相當時,光的穿透對電場增強效應的影響很明顯。

圖11 全角度反射膜中幾何結構為D=sqrt(4dt)的節瘤缺陷[39]Fig.11 Nodule defect with geometry of D=sqrt(4dt)in all-angle reflective film[39]

經過上述實驗分析,得到了描述節瘤缺陷內電場增強機制的簡單模型:當部分光穿透進入高反膜,且聚焦位置位于節瘤缺陷內部,就會產生強烈的電場增強。節瘤缺陷的焦距可以由修正后的球透鏡公式來表示,并且可以通過比較節瘤缺陷的入射角范圍和薄膜的反射角帶寬粗略估計入射光的比例。

3 納秒激光作用下節瘤損傷規律

節瘤是導致激光薄膜損壞的主要誘因,為此有必要在明確節瘤損傷機制的前提下,系統地研究脈沖激光作用下不同工作角度和不同類型薄膜中的節瘤損傷規律和特性,為激光薄膜的實際應用提供技術支持。

3.1 常規反射薄膜節瘤損傷規律

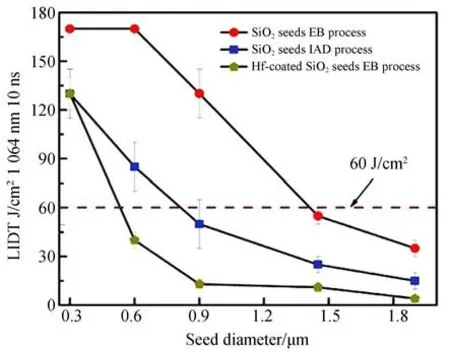

同濟大學使用St?ber法制備了粒徑為0.3,0.6,0.9,1.45及1.9μm的 單 分 散 性 的SiO2微球,使之形成單分散的節瘤缺陷,系統地研究了種子源尺寸、吸收性、薄膜吸收和界面連續性等因素對節瘤缺陷損傷閾值的影響,揭示了每個影響因素對節瘤缺陷損傷特性的影響[40]。

這一尺寸范圍的種子源與真實種子源的尺寸類似,對“真實”節瘤缺陷的研究有借鑒意義。通過旋涂法將SiO2微球均勻地涂在清洗干凈的BK7基板表面,使得基板表面上的SiO2種子的面密度為20~40 mm-2左右。在旋涂過程中,采取適當的措施來避免微球的團聚現象,保證團聚效應小于1%。由于很難獲得單分散的吸收性微球,因此在人工SiO2微球上鍍制一層幾納米厚的金屬鉿來替代吸收性種子源。此方法不僅達到了研究吸收性種子源的目的,還可以通過調整金屬鉿的氧化程度制備吸收可控的種子源。圖12展示了種子源尺寸、吸收性和薄膜吸收性與節瘤缺陷損傷閾值之間的規律。

從圖12的損傷規律可以看出,節瘤缺陷的損傷閾值隨單分散SiO2顆粒直徑的增大而減小。表面鍍金屬鉿的SiO2種子形成的節瘤缺陷,其損傷閾值相比較同樣粒徑的SiO2種子形成的節瘤缺陷明顯降低,這表明種子源的吸收性對節瘤缺陷損傷閾值有重要的影響。通過EBE工藝和離子束輔助(IAD)工藝制備了吸收率相差較大的兩種薄膜,比較了薄膜吸收對節瘤缺陷損傷閾值的影響。雖然IAD制備的“人工”節瘤缺陷的邊界連續性較好,但是薄膜的吸收高達40×10-6,是EBE工藝制備薄膜吸收的近10倍。對于相同尺寸的種子源,測試結果表明,IAD薄膜中節瘤缺陷的損傷閾值明顯低于EBE薄膜中節瘤缺陷的損傷閾值,薄膜吸收也是影響節瘤缺陷損傷閾值的一個重要因素。

圖12節瘤缺陷激光損傷閾值隨種子直徑、種子吸收性以及薄膜吸收性的變化關系Fig.12 Relationship of laser damage threshold of nodule defect with seed diameter,seed absorption and film absorption

圖12 的正交實驗結果表明,節瘤缺陷的抗激光損傷能力受到多種因素的共同影響,因此想要控制節瘤缺陷的損傷閾值必須綜合考慮多種因素。例如,在不考慮功能性損傷的情況下,想要控制節瘤缺陷的損傷閾值高于60 J/cm2(10 ns),對于不同的沉積工藝和種子源有無吸收性,對種子源直徑的控制要求也相差很大。對于EBE工藝制備的高反膜,為了達到該損傷閾值,需要清除直徑大于1.4μm的無吸收性的種子源,而對于吸收性的種子源,直徑不得大于0.5μm。對于IAD工藝制備的高反膜,由于薄膜吸收率變高,必須去除直徑大于0.9μm的種子源。這些定量損傷規律可以準確地反映出各個因素對節瘤缺陷損傷閾值的影響,為優化清洗技術和制備工藝提供了指導性建議。

3.2 節瘤缺陷界面特性對薄膜損傷特性的單一影響

節瘤缺陷大大降低了反射膜的激光損傷閾值,關于此種現象的物理解釋,目前主要從兩個方面來進行:一方面節瘤會在薄膜內部造成電場增強,倒錐形的節瘤對輻照在其上面的激光具有聚焦作用,所以在節瘤種子源內部或者種子上面或者下面存在很大程度的電場增強,導致在較低的激光能量輻照下,節瘤很容易噴濺出來而形成損傷;另一方面,節瘤導致薄膜機械特性變差,如圖13所示,隨著節瘤種子源尺寸的增大,連續性也會越來越差[43]。有研究者建立了薄膜元件的熱力損傷模型[34-35],指出節瘤缺陷會導致節瘤與邊緣薄膜邊界處存在不連續的結構[12],造成薄膜在節瘤處的機械不穩定,在激光輻照時很容易從節瘤邊緣不連續處首先出現斷裂使節瘤噴出而形成損傷。

可見節瘤的電場增強和邊界不穩定性是造成薄膜損傷最主要的兩個因素[42]。前面的研究證明電場在節瘤的損傷中發揮了很大的作用,電場的大小直接影響節瘤的損傷閾值,電場的分布直接影響了節瘤的初始損傷位置和形貌。但是節瘤內部同時存在電場增強和機械特性變差,節瘤的邊界連續性到底對薄膜損傷的影響程度有多大,由于和電場增強效應耦合在一起,這方面一直缺少相關的實驗來孤立論證或闡述機械性能對損傷特性的影響。

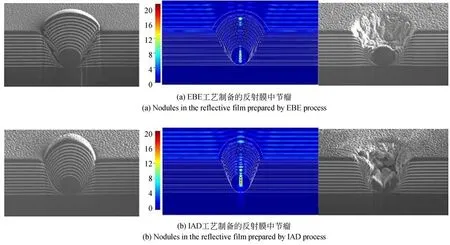

同濟大學針對此問題進行了系統性研究。由于IAD工藝相比EBE工藝增加了沉積原子的動能,鍍制的薄膜更加致密,節瘤與薄膜邊界處的空隙更少,邊界連續性得到了改善。為此,同濟大學借助直徑2μm人工SiO2小球,利用IAD工藝和EBE工藝制備了節瘤幾何結構、弱吸收特性相同的Ta2O5/SiO2反射鏡薄膜,保持了節瘤種子源的尺寸相同,節瘤內部電場增強相同,薄膜吸收相近,孤立出節瘤界面連續性單一因素對其展開研究。

圖13薄膜機械特性隨節瘤尺寸的增大而變差[41]Fig.13 Mechanical properties of film deteriorate with increase of nodule size[41]

圖14 給出了節瘤的剖面形貌、電場分布及損傷形貌。從圖中可以明顯看出,IAD工藝的節瘤邊界連續性較EBE工藝的節瘤得到了很大程度的提高,節瘤與薄膜邊界的空隙和雜質缺陷更少,薄膜的穩定性更好。

圖14 節瘤的剖面形貌,電場分布及損傷形貌Fig.14 Sectional morphology,electric field distribution and damage morphology of nodules

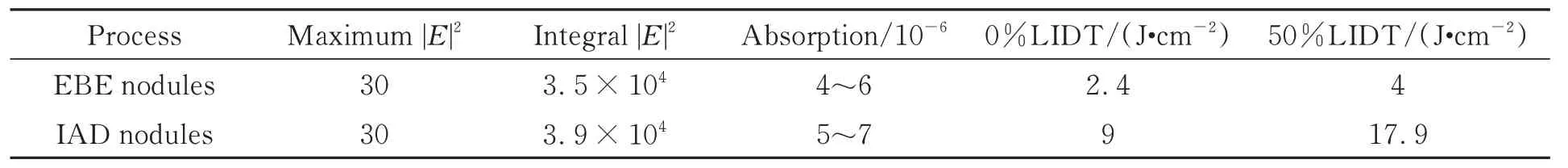

表2給出了IAD節瘤和EBE節瘤的激光損傷閾值。可以看到,對于50%的損傷閾值,IAD工藝制備的反射膜中節瘤的損傷閾值為17.9 J/cm2,而EBE工藝制備的反射膜中節瘤損傷閾值為4 J/cm2。這說明對于同種尺寸的節瘤,IAD工藝的節瘤是EBE工藝節瘤損傷閾值的4倍之多,由于兩種節瘤的電場增強、吸收都基本一致,所以該實驗結果有力地證明了節瘤的邊界連續性對其激光損傷閾值的重要影響。

表2 兩種節瘤電場、吸收和損傷閾值信息Tab.2 Electric field,absorption and damage threshold information for two nodules

然后分析節瘤的初始損傷形貌和特征,首先對于EBE工藝,其損傷形貌有3個主要特征:(1)節瘤種子和薄膜材料都沒有熱熔融的跡象,說明在損傷初期節瘤內部的溫度不是很高,并沒有達到種子和膜層材料的熔點;(2)節瘤種子完好無損,沒有發生噴濺,說明在發生損傷時節瘤內部的熱應力并不是很高,沒有對節瘤種子形成損傷;(3)節瘤種子的上部沿著邊界不連續的地方發生了噴濺損壞,并且節瘤的損傷坑比較干凈,有很少的殘留物。損傷坑的口徑為圓形,直徑和未損傷節瘤的表面直徑相同,說明節瘤損壞剛好是從節瘤與薄膜邊界開始的。

與EBE工藝制備的反射膜中節瘤的損傷形貌進行對比,IAD反射膜中節瘤的損傷形貌具有3個完全不同的特征:(1)節瘤種子和薄膜材料有熱熔融的跡象,說明在發生初始損傷時節瘤內部的溫度很高,并在溫度達到種子和膜層材料的熔點時發生了熱熔融損傷;(2)節瘤種子沒有發生噴濺,但是從中間劈裂,說明在發生初始損傷時節瘤內部的熱應力很高,在高熱應力的作用下損傷了節瘤種子;(3)節瘤種子的上部分在發生噴濺的時候,并沒有沿著節瘤與膜層的邊界處噴射,而是從節瘤內部的中間發生了噴射。說明IAD工藝改善了邊界連續性,增強了機械穩定性。節瘤的損傷坑不規則,有很多的殘留物。損傷坑的口徑也不統一,形態各異,直徑遠遠小于未損傷的節瘤的表面直徑,說明節瘤損壞并未從節瘤與薄膜的邊界開始。

從兩種類型的損傷形貌,可以推斷它們各自的基本損傷過程。當激光輻照到節瘤表面,節瘤內部形成高的電場增強,吸收激光能量,溫度迅速升高,吸收中心和周圍介質形成了溫度梯度和應力差別。EBE工藝反射膜中的節瘤由于邊界連續性很差,當吸收中心溫度還沒有升的很高時,在熱應力的作用下,節瘤種子上部的膜層就沿著邊界不連續的地方開始噴射,形成了初始損傷。而IAD工藝反射膜中的節瘤由于邊界連續性得到了提高,邊界機械穩定性更高,損傷不容易從該處發生,所以節瘤比較穩定,當溫度達到很高,內部熱應力很強的時候,損傷仍然不會從邊界處發生,當溫度超過了薄膜材料的熔點,材料發生熱熔融,并從節瘤中間部分發生了噴射,強烈的熱應力造成節瘤種子的劈裂和損傷。所以增加節瘤的邊界連續性,節瘤的損傷閾值得到了大幅度的提高,也證明了節瘤邊界穩定性這一孤立因素對其損傷閾值的提升作用。

3.3 偏振片薄膜中節瘤缺陷損傷規律

偏振片是光學系統中獲得線偏振光的有效光學元件,由于它在布儒斯特角下使用,偏振片中節瘤缺陷的電場增強效應和損傷特性與正入射的反射鏡有著較大的區別。因此,同濟大學以長波通偏振片和短波通偏振片為對象系統研究了節瘤缺陷在納秒激光輻照下角度依賴電場增強效應。

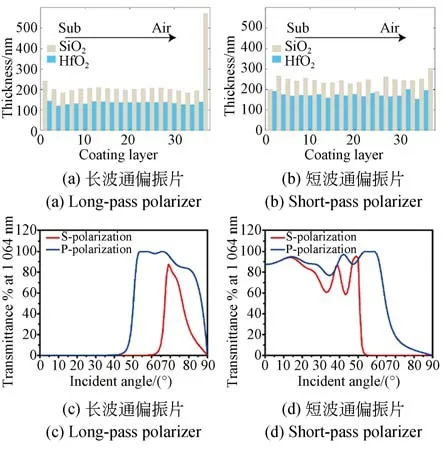

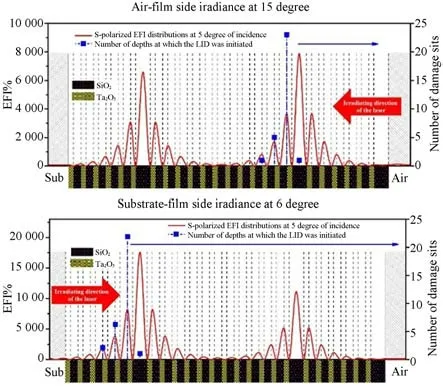

偏振片薄膜的初始設計是[Sub|(LH)?18 2L|Air],其中H是HfO2,L是SiO2,優化后變成不規則膜堆,長波通偏振片和短波通偏振片的膜系分布如圖15(a)和15(b)所示。長波通偏振片能夠允許高入射角光線穿透,而短波通偏振片允許低入射角光線穿透,長波通偏振片和短波通偏振片的主要區別在于角譜上的透射帶位置,如圖15(c)和15(d)所示。

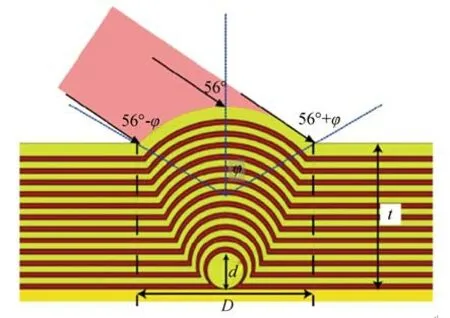

圖15 長波通和短波通偏振片的膜系和光譜Fig.15 Structure and spectra of long-pass and short-pass polarizers

同濟大學通過電子束蒸發工藝制備薄膜,其節瘤缺陷的幾何形狀符合公式:D=sqrt(4dt),如圖16所示。其中,D是節瘤缺陷直徑,d是球形種子的直徑,t是種子嵌入深度[43]。當激光光束以56°工作角入射至薄膜中的節瘤缺陷區域時,節瘤缺陷表面的入射角度將覆蓋很寬的范圍。對于符合D=sqrt(4dt)規律的節瘤缺陷,最大偏離角φ定義為:

圖16 工作于56°入射角的偏振片中節瘤缺陷的幾何模型Fig.16 Geometric model of nodule defect in polarizer operating at 56°incident angle

當入射角從節瘤缺陷的左邊緣逐漸移至右邊緣時,入射角也逐漸從最小值增加至最大值。節瘤缺陷表面的入射角如下:

并且入射角限制在0~90°之間。對于起源于2.0μm微球顆粒的節瘤缺陷,當偏振片的厚度大約為6μm時,角度φ大約為60°,對應在節瘤缺陷表面上的入射角為0°~90°。對于直徑更大或更小的微球顆粒,可以用同樣的方法求出入射角的范圍。

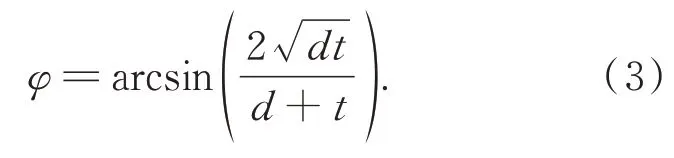

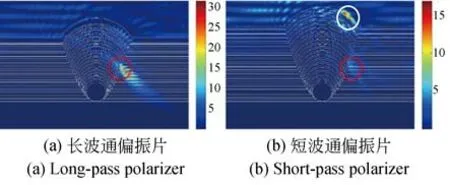

使用圖15中兩種偏振片進行對比研究,利用三維FDTD方法對兩個偏振片中節瘤缺陷處的電場情況進行仿真,結果顯示在圖17中。圖17(a)為長波通偏振片中種子源直徑為2.0μm的節瘤缺陷yz平面上(x=0)S極化|E|2的分布。圖17(b)為短波通偏振片中節瘤缺陷的電場分布。

圖17 長波通和短波通偏振片中節瘤缺陷的電場分布Fig.17 Electric field distributions of nodule defects in long-pass and short-pass polarizers

長波通偏振片阻止低入射角的光穿透,而允許高入射角的光穿透通過。在長波通偏振片中節瘤缺陷的焦點區域的電場強度明顯增強,大約增強了35倍。事實上,高入射角的穿透光對電場強度起到顯著增強的作用。相反,短波通偏振片在高入射角時會阻止光線穿透,而允許低入射角的光穿透通過。有趣的是,此時短波通偏振片中節瘤缺陷的焦點區域電場強度增強程度非常低,大約比長波通偏振片中節瘤缺陷處的電場強度增強程度降低了85.7%,如圖17(a)和17(b)中的圓圈所示。這表明低入射角的穿透光對節瘤缺陷焦點區域電場強度增強的影響可以忽略不計。盡管在最頂層的SiO2層上電場強度明顯增強,如圖17(b)中的圓圈所示,但它仍然比長波通偏振片所產生的電場強度小得多。由于復雜的衍射和干涉效應,頂層薄膜中也會產生熱點,聚焦是節瘤缺陷電場強度增強的主要機制。

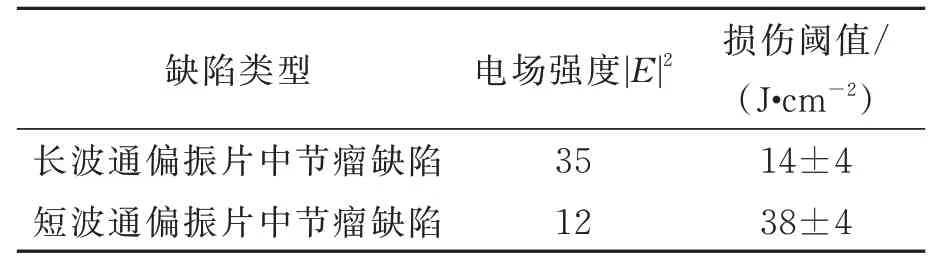

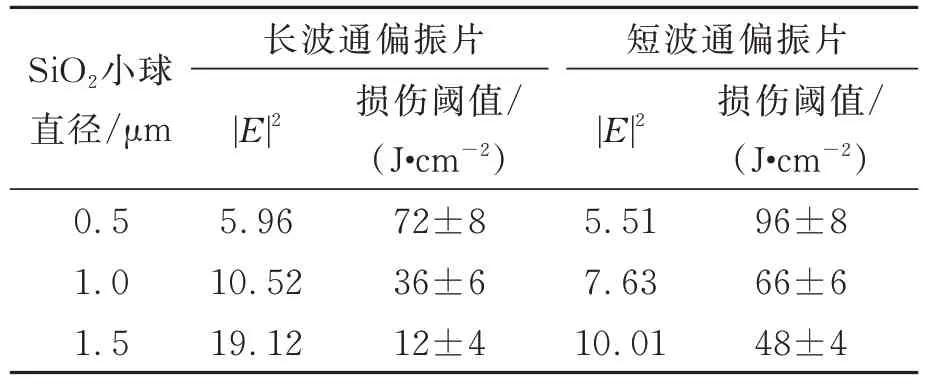

表3列出了偏振片中人工節瘤缺陷的損傷閾值,電場強度增強效應使得節瘤缺陷的損傷閾值降低。此外,對于兩種偏振片,在無缺陷位置處薄膜的損傷閾值大于100 J/cm2。

表3 偏振片中2.0μm直徑SiO2小球節瘤缺陷的損傷閾值Tab.3 Defect damage threshold of 2.0μm diameter SiO2 nodule in polarizer

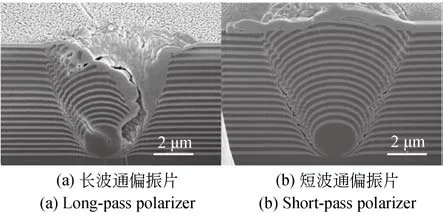

利用FIB技術對損傷的節瘤缺陷的形貌進行觀察,長波通偏振片和短波通偏振片中損傷的節瘤缺陷的橫截面如圖18所示。長波通偏振片的損傷發生在節瘤缺陷的焦點區域,而短波通偏振片中的損傷只發生在頂部的幾層薄膜中。綜上所述,激光誘導的損傷是從電場最強的位置開始的,與長波通偏振片相比,短波通偏振片的電場強度增強程度降低了75%,同時抗激光損傷能力提高了3倍。

圖18 長波通和短波通偏振片中節瘤缺陷的損傷形貌Fig.18 Damage morphologies of nodule defects in longpass and short-pass polarizers

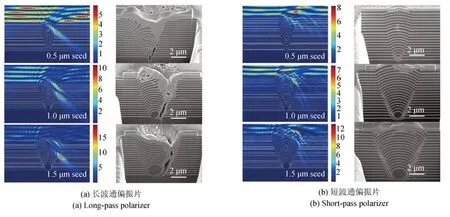

為了得到更多可靠結果,對不同尺寸SiO2小球形成的節瘤缺陷結構進行模擬仿真和損傷測試,圖19顯示了利用FDTD算法得到的S極化|E|2在yz平面上的分布,以及利用FIB技術所觀察到的節瘤缺陷的損傷形貌。

圖19 長波通和短波通偏振片中不同尺寸節瘤缺陷的電場分布和損傷形貌Fig.19 Electric field distribution and damage morphologies of nodule defects of different sizes in long-pass and short-pass polarizers

表4展示了長波通和短波通偏振片中不同尺寸節瘤缺陷中的最大電場|E|2和損傷閾值。

表4 長波通和短波通偏振片中不同尺寸節瘤缺陷的損傷閾值Tab.4 Damage thresholds of nodule defects of different sizes in long-pass and short-pass polarizers

兩種偏振片之間最顯著的區別在于,電場|E|2的峰值出現的位置和強度不同,由于電場增強效應不同,短波通偏振片損傷閾值遠高于長波通偏振片。圖19(a)顯示,長波通偏振片中的電場強度增強現象由于聚焦效應發生在節瘤缺陷結構的右下方。圖19(d)顯示,在短波通偏振片中,由于衍射和干涉效應引起的電場強度增強現象發生在頂層薄膜中。不同尺寸SiO2小球形成的節瘤缺陷結構再一次表明,聚焦效應主要來源于高入射角的穿透光,盡管低入射角的穿透光會在薄膜最外層通過衍射和干涉效應同樣產生電場強度增強,但是聚焦效應導致的電場強度增強要遠遠高于衍射和干涉效應導致的電場強度增強。

偏振片薄膜元件中,電場強度增強現象是由入射光穿透至節瘤缺陷的焦點區域引起的,高入射角的穿透光是導致聚焦效應的主要因素,節瘤缺陷最外層發生的干涉效應是引起電場強度增強的另一個原因。

3.4 節瘤損傷生長特性

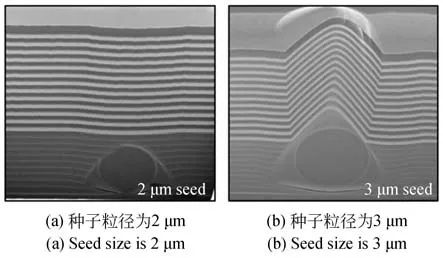

光學元件的初始損傷特性以及在后續激光輻照下的損傷生長特性都是影響其抗激光損傷能力的因素,決定了激光系統的運行性能和壽命。同濟大學從鍍膜材料、制備工藝和節瘤尺寸等方面系統研究了節瘤的損傷生長特性和規律,借助直徑分別為0.5,1,1.5和2μm人工SiO2小球,利用IAD工藝和EBE工藝制備了節瘤幾何結構、弱吸收特性相同的Ta2O5/SiO2反射鏡薄膜,然后利用光柵掃描法進行激光輻照,研究節瘤的初始損傷閾值和損傷生長閾值[44]。

圖20給出了2種工藝制備條件下不同節瘤的損傷閾值。對于Ta2O5/SiO2反射膜,IAD工藝的薄膜上節瘤的初始損傷閾值是高于EBE工藝的薄膜上的節瘤,這主要是因為EBE和IAD工藝的Ta2O5/SiO2兩種反射膜的吸收是比較接近的(都接近5×10-6),但是IAD工藝的薄膜中節瘤的邊界連續性得到了優化,更加穩定,所以IAD工藝薄膜中節瘤比EBE工藝薄膜中節瘤在進行激光輻照時更難噴濺出來而形成初始損傷。

圖20 Ta2O5/SiO2反射膜中節瘤初始損傷閾值與損傷生長閾值Fig.20 Initial damage threshold and damage growth threshold of nodules in Ta2O5/SiO2 reflective coating

同時發現,EBE工藝的節瘤的損傷生長閾值高于初始損傷閾值,而IAD工藝的節瘤結果則相反,其損傷生長閾值則遠遠低于其初始損傷閾值。此外,節瘤的損傷生長閾值也是基本隨節瘤尺寸的增加而降低的。

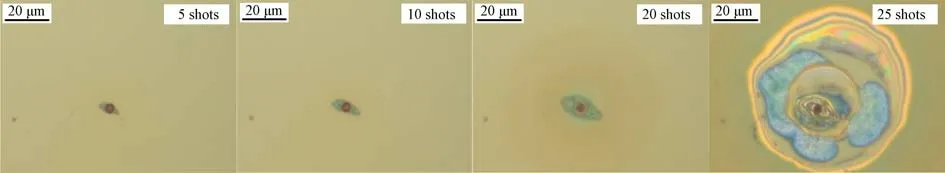

不同工藝、不同膜料的反射膜,其損傷生長的特征不僅表現在損傷生長閾值的差別上,還體現在損傷生長的速度和形貌是不同的,即損傷生長過程是有差別的。圖21和圖22給出了2種工藝的節瘤在損傷生長過程中的形貌,從圖中可以看出:EBE工藝節瘤不易生長,一旦生長則速度很快。當激光輻照到25發時大面積膜層突然脫落,從2發時的25μm生長到95μm,繼續激光輻照幾發時,馬上變成災難性損傷。IAD工藝節瘤容易生長,隨著輻照次數的增加,損傷坑的尺度會持續不斷擴大,寬度和深度上同步增大,并且IAD節瘤在生長過程中損傷坑內每一層薄膜都有脫落。

圖21 EBE工藝制備的Ta2O5/SiO2反射膜中節瘤的損傷生長過程Fig.21 Damage growth process of nodules in Ta2O5/SiO2 reflective coatings prepared by EBE process

圖22 IAD工藝制備的Ta2O5/SiO2反射膜中節瘤的損傷生長過程Fig.22 Damage growth process of nodules in Ta2O5/SiO2 reflective coatings prepared by IAD process

4 納秒激光作用下薄膜損傷性能提升

在納秒激光作用下,缺陷(包含節瘤缺陷和納米吸收中心)是引起薄膜損傷的主要原因。為了得到高損傷閾值的激光薄膜,如何減小節缺陷對激光薄膜的影響,一直是研究的重點。對缺陷損傷機制和規律有了深入理解后,同濟大學從電場調控、節瘤平坦化、基板亞表面處理和創建寬帶隙新材料等方面做了大量工作,用來提升納秒激光作用下薄膜的損傷性能。

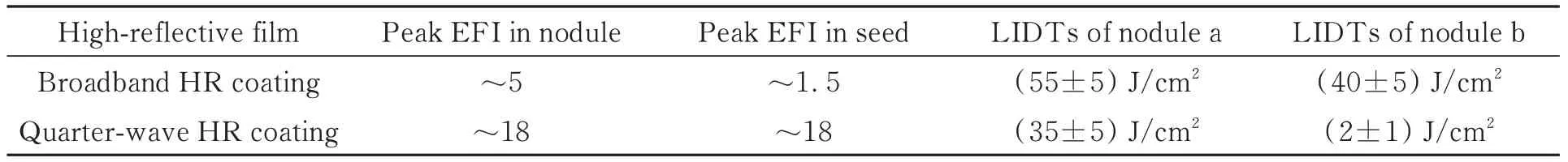

4.1 利用寬角度反射薄膜抑制節瘤缺陷電場增強提高損傷閾值

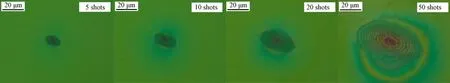

同濟大學在探究節瘤缺陷電場增強機制時指出,可以通過改變光的聚焦效應和光的穿透行為調控節瘤缺陷內的電場增強效應。對于光的聚焦效應,不同的幾何結構的節瘤缺陷具有不同的焦距,可以通過改變節瘤缺陷的幾何結構來改變光的聚焦特性。對于光的角度效應(光的穿透),可以制備寬角度反射薄膜減小穿透光的比例,從而降低電場增強效應[39]。相比較改變節瘤缺陷的幾何結構,改變薄膜設計制備寬角度高反膜來減少光的穿透從而減小電場增強更加容易實現。因此,設計了寬角度HfO2/SiO2高反膜,其反射角帶寬大于D=sqrt(4dt)節瘤缺陷的入射角范圍,總厚度為9.1μm。如圖23(a)所示,寬帶HfO2/SiO2高反膜的P偏振和S偏振光的反射角帶寬分別為[-60°,60°]和[-90°,90°]。圖23(b)表明,寬帶薄膜中節瘤缺陷的幾何結構為D=sqrt(4dt),并且入射角大約為[-50°,50°],小于寬角度高反膜中的反射角帶寬。圖23(c)給出了節瘤缺陷中P偏振態的電場強度分布,寬角度高反膜阻止光穿透高反膜進入節瘤缺陷內部,減小了節瘤缺陷內的電場增強效應。從電場模擬圖可以看出,節瘤缺陷內電場峰值只有5左右,相比較常規四分之一波長的HfO2/SiO2高反膜中的電場峰值降低了75%。

圖23 寬角度HfO2/SiO2高反膜中幾何結構為D=sqrt(4dt)的節瘤缺陷[39]Fig.23 Nodule defect with geometry D=sqrt(4dt)in wide-angle HfO2/SiO2 highly reflective coatings[39]

為了驗證減小電場增強可以有效地提高反射類薄膜的抗激光損傷能力,將寬角度HfO2/SiO2高反膜中節瘤缺陷的激光損傷閾值的測試結果與常規四分之一波長的HfO2/SiO2高反膜中節瘤缺陷的損傷閾值進行對比,發現寬角度高反膜中節瘤缺陷的損傷閾值顯著提高,見表5。由SiO2微球形成的節瘤缺陷一般在電場峰值處發生激光損傷,寬角度HfO2/SiO2高反膜中的節瘤缺陷內的電場峰值相比常規四分之一波長的HfO2/SiO2高反膜中節瘤缺陷內的電場峰值降低了75%,激光損傷閾值提高了近2倍。對于鍍金屬鉿的SiO2種子源形成的節瘤缺陷,種子源的吸收性是引起激光損傷的主要原因[40]。相比較常規四分之一波長的HfO2/SiO2高反膜,寬角度HfO2/SiO2高反膜中的節瘤缺陷種子源中的電場增強降低了99%,激光損傷閾值提高了20倍左右。因此,改變薄膜設計制備寬角度高反膜可以有效地減少穿透進入節瘤缺陷內部的入射光,對節瘤缺陷內電場增強進行調控,提高了反射類激光薄膜的損傷閾值。

表5 兩種HfO2/SiO2高反膜的損傷閾值的比較Tab.5 Comparison of damage thresholds of two HfO2/SiO2 high reflective films

4.2 節瘤平坦化

美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的Stolz等從增強機械穩定性和減小電場增強兩方面出發,提出了一種新的調控節瘤缺陷提高損傷閾值的方法,即節瘤缺陷平坦化[45]。節瘤缺陷平坦化技術是利用刻蝕的方法來減小節瘤缺陷的尺寸和節瘤缺陷引起的電場增強。經過激光測試發現,1 064 nm激光薄膜經過平坦化,在10 ns脈沖激光輻照下,其損傷閾值超過100 J/cm2,尤其是5μm寬、1μm高的 圓柱形種 子形成 的人工節 瘤缺陷經過平坦化后,其損傷閾值提高了近20倍[46]。

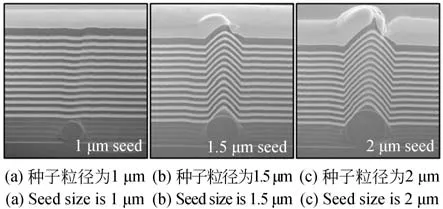

但是實驗中的柱形種子源與實際種子源差異較大。同濟大學使用球形種子源形成的更接近真實情況的節瘤缺陷來系統性研究節瘤平坦化技術[47]。實驗中采取種子源的直徑分別為0.5,1,1.5,2和3μm,對節瘤缺陷進行平坦化時,總的SiO2平坦化層厚度分別為1.25和2.5 μm兩種情況。圖24是直徑為1,1.5,2μm的SiO2微球,經過1.25μm SiO2刻蝕層平坦化后的節瘤缺陷剖面圖。可以看出,1μm的種子源已經完全位于SiO2平坦化層內,薄膜表面已經完全平坦化;1.5μm和2μm的種子源只有部分位于平坦化層內,但形成的人工節瘤缺陷的尺寸明顯變小。

圖24 經過1.25μm SiO2層平坦化后節瘤缺陷的剖面Fig.24 Sectional view of nodule defect after planarization of 1.25μm SiO2 layer

圖25為2μm和3μm的種子源 經過2.5μm SiO2刻蝕層平坦化后的節瘤陷剖面。可以看出,2μm的種子源完全位于SiO2平坦化層內,薄膜表面已經完全平坦化,3μm的種子源沒有完全平坦化。

圖25 經過2.5μm SiO2層平坦化后節瘤缺陷的剖面Fig.25 Sectional view of nodule defect after planarization of 2.5μm SiO2 layer

通過上述兩組樣品的剖面圖比較分析,對于球形的SiO2種子源,平坦化層(刻蝕層)厚度一旦大于種子源的粒徑,節瘤缺陷被完全平坦化,薄膜表面趨于平滑;平坦化層厚度小于種子源直徑,則不能被平坦化,但部分平坦化的種子源生成的節瘤缺陷尺寸明顯變小。通過節瘤缺陷平坦化,可以破壞節瘤缺陷的幾何結構,從而使激光薄膜表面趨向于平滑。

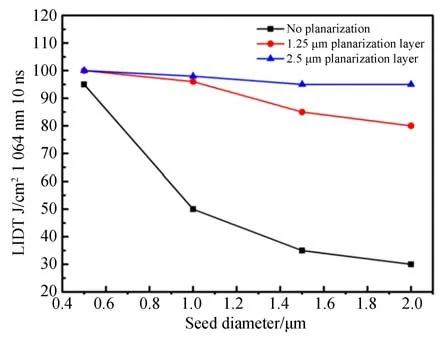

圖26是對基板表面有SiO2微球的未經平坦化的高反膜、平坦化層為1.25μm的1 064 nm高反膜、平坦化層為2.5μm的1 064 nm高反膜3組不同刻蝕程度的樣品的激光損傷閾值測試結果。從未經平坦化的高反膜的損傷閾值結果可以看出,隨著種子源直徑的增加,節瘤缺陷的損傷閾值降低,激光薄膜更容易發生損傷,尤其是種子源直徑大于1μm的人工節瘤缺陷,容易引發激光薄膜損傷,此結論與已有的研究結論相符合。對于同種粒徑的SiO2微球,隨著平坦化層厚度的增加,節瘤缺陷的損傷閾值逐漸增加。當種子源經過1.25μm刻蝕層的平坦化后,1μm的SiO2微球完全被平坦化,激光損傷閾值大幅提高;對于1.25μm和2μm的SiO2微球,經過1.25μm刻蝕層平坦化,雖然種子源沒有被完全平坦化,但節瘤缺陷尺寸明顯減小,損傷閾值也有一定程度的提高。對于0.5,1,1.5和2μm 4種不同粒徑的種子源,經過2.5μm刻蝕層的平坦化,所有的種子源已經完全被平坦化,損傷閾值達到近100 J/cm2,相比較未經平坦化的激光薄膜,損傷閾值大幅度提高,達到比較理想的損傷閾值。

圖26 三組不同平坦化程度1 064 nm高反膜的損傷閾值Fig.26 Damage thresholds of three groups of 1 064 nm high-reflection coatings with different levels of planarization

以上研究表明,通過平坦化技術可以調控激光薄膜的基板上難以去除的雜質顆粒形成的節瘤缺陷,對于接近于球形的節瘤缺陷種子源,只要平坦化層的厚度大于種子源的直徑,就可以將種子源完全平坦化,改變節瘤缺陷原有的幾何結構,使得激光薄膜平滑。節瘤缺陷經過平坦化技術處理,其機械穩定性提高,電場增強效應明顯減弱,相比未經平坦化的激光薄膜,損傷閾值得到了大幅度的提升。

4.3 基板亞表面處理

節瘤缺陷是誘導反射類薄膜元件發生損傷的主要原因,而引起透射元件損傷的主要因素是薄膜-基板體系中存在的納米吸收中心。通過在膜基界面處添加低折射率材料,能夠在某種程度上提升薄膜的初始損傷閾值,但是對最終的損傷特性沒有本質的改善。因此,為了有效提升薄膜的損傷閾值,需要從源頭上大幅減少透射元件中的納米吸收中心,即需要重點處理基板亞表面處存在的納米吸收中心。

去除基板亞表面的方法有很多,通用的做法是通過刻蝕將亞表面處的由拋光過程引起的裂紋及其中隱藏的拋光粉殘留去除。刻蝕的方法有氫氟酸刻蝕或離子束刻蝕,本研究中采用了4種不同的刻蝕工藝來處理增透膜所用的基板,并和沒有處理的基板一起鍍制相同的增透膜來對比研究納米吸收中心的去除效果[48]。

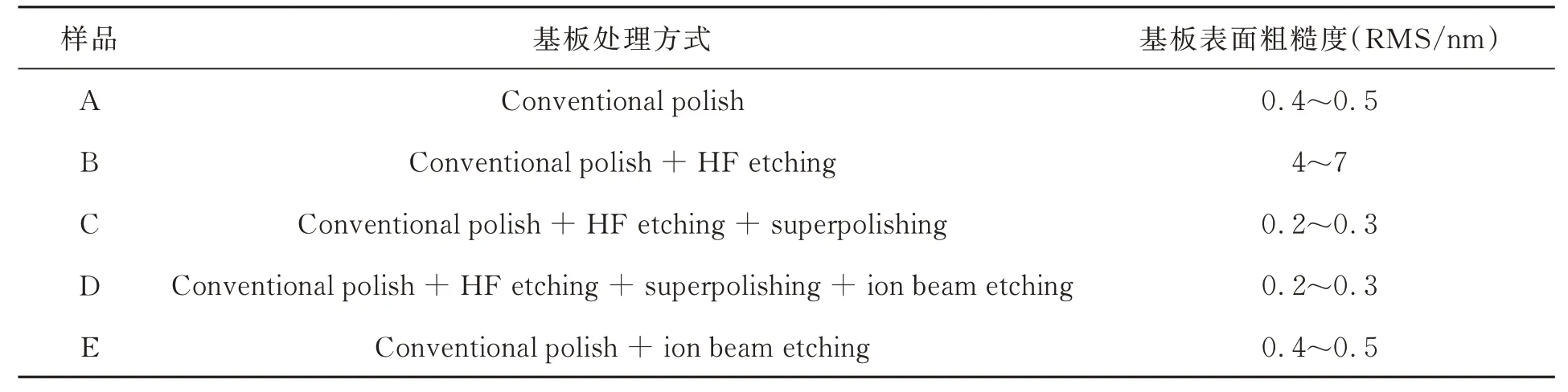

4種不同的處理方式如表6所示,分別是傳統拋光+氫氟酸刻蝕,傳統拋光+氫氟酸刻蝕+超拋,傳統拋光+氫氟酸刻蝕+超拋+離子束拋光,傳統拋光+離子束拋光。其中,氫氟酸的刻蝕深度為1 000 nm,離子束拋光的深度為100 nm。從表中可以看出,經過氫氟酸刻蝕后,樣品B基板的粗糙度從初始的0.4 nm變成4 nm,表面粗糙度急劇惡化;而樣品C和樣品D在經過氫氟酸刻蝕后經歷了超拋或超拋+離子束刻蝕后表面粗糙度都達到了0.2 nm,遠優于傳統拋光的表面粗糙度;樣品E經過離子束100 nm后表面粗糙度幾乎保持不變。

表6 基板在不同處理方式后的表面粗糙度Tab.6 Surface roughnesses of substrate under different treatments

圖27給出了基板經歷了這幾種不同處理方式后鍍制增透膜的損傷閾值結果。從圖中看出,樣品D和樣品E的損傷閾值最高,從處理前的22 J/cm2提升到32 J/cm2;樣品B和樣品C處理后閾值反而下降,雖然樣品C的閾值近似為樣品B閾值的1.3倍,但都遠低于未經歷處理的樣品的損傷閾值,這應該和它們都經歷了不合適的氫氟酸刻蝕工藝相關,Nose的研究結果也可得出類似的結論[49]。綜合所有的結果可以得出,只要采取合適的離子束刻蝕過程,增透膜的損傷閾值就可以得到顯著的提升,這可能是由于傳統的拋光和超拋都是機械式接觸式的拋光,在拋光過程中或多或少都存在應力裂紋和拋光粉殘留;而離子束拋光是非接觸式拋光,可以有效避免這些問題,同時,氧離子的使用也可以在某種程度上降低納米吸收中心的數量和密度。

圖27 幾種基底經過不同處理工藝后鍍制增透膜后的損傷閾值Fig.27 Laser damage threshold of AR coatings deposited on various pretreating fused silica substrate

綜上可知:利用合適的納米吸收中心去除手段能夠大幅減少基板亞表面處的納米吸收中心,在此基礎之上可有效提升增透元件的損傷閾值。

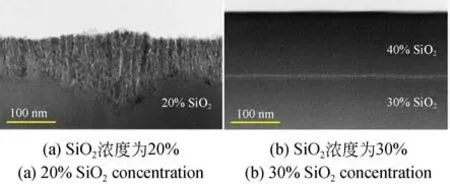

4.4 創制寬能帶隙新材料

在采取電場調控、節瘤缺陷和納米吸收中心控制到極限狀態等措施之后,為了進一步提升薄膜元件的損傷閾值,只能提高薄膜的本征損傷閾值。同濟大學提出了利用共蒸發技術在HfO2薄膜中摻雜SiO2,不僅可以有效抑制薄膜結晶,降低薄膜的吸收,還可以拓寬薄膜的能帶隙,提高薄膜的本征損傷閾值[50]。

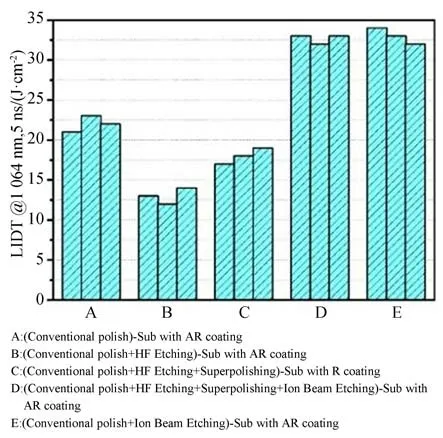

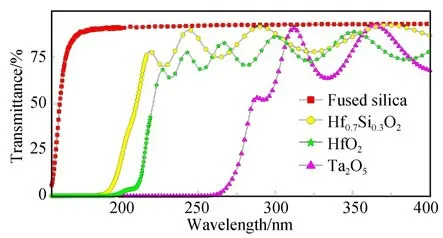

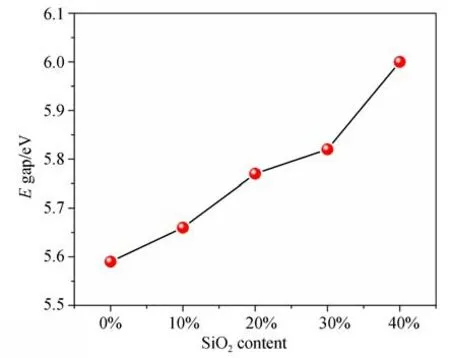

利用IAD共蒸發工藝制備了不同SiO2含量的Hf1-xSixO2混合膜。通過調整SiO2和HfO2的相對蒸發速率,可以得到不同SiO2摻雜比例的Hf1-xSixO2。本實驗分別制備了SiO2組分為0%,10%,20%,30%和40% 5種Hf1-xSixO2薄 膜,即HfO2,Hf0.90Si0.10O2,Hf0.80Si0.20O2,Hf0.70Si0.30O2和Hf0.60Si0.40O2。為了進一步降低Hf1-xSixO2混合膜的吸收損耗,對制備樣品進行高溫退火后處理措施。圖28給出了Hf0.7Si0.3O2單層膜、HfO2單層膜和Ta2O5單層膜的透過率光譜。從圖中可以看出,Hf0.7Si0.3O2混合膜的短波截止邊已經遠超過HfO2單層膜,具有更寬的能帶隙。

圖28 Hf0.7Si0.3O2單層膜、HfO2單層膜和Ta2O5單層膜的透過率光譜Fig.28 Transmittance spectra of Hf0.7Si0.3O2 monolayer,HfO2 monolayer and Ta2O5 monolayer

通過帶隙計算,Hf1-xSixO2混合膜能帶隙和SiO2含量之間的關系如圖29所示。由于SiO2能帶隙寬于HfO2,因此隨著SiO2含量的增加Hf1-xSixO2混合膜能帶隙逐漸增加。Hf0.60Si0.40O2的帶隙最大,為6.01 eV。這些結果證明了Hf1-xSixO2混合膜在改善薄膜帶隙和提升薄膜損傷閾值方面的優勢和潛力。

圖29 Hf1-xSixO2混合膜能帶隙隨SiO2摻雜比例的變化規律Fig.29 Variation of energy band gap of Hf1-xSixO2 mixed film with SiO2 doping ratio

5 強激光薄膜元件的制備

基于對薄膜損傷機制和規律的認知,同濟大學提出了“全流程定量化控制”的激光薄膜研制思路,從2008年至今制備了一系列高性能激光薄膜元器件。

5.1 折轉反射(Pick-off)鏡

Pick-off鏡作為國家“慣性約束核聚變”大型激光裝置神光III原型和主機中激光通量最高的器件,其損傷閾值的高低直接決定了整個激光系統輸出能量的高低和穩定程度。其使用條件為真空環境,損傷閾值要求高于35 J/cm2,面形PV值小于λ/8。課題組通過系統攻關,揭示了薄膜中缺陷引起電場增強誘發激光損傷的破壞機制,闡明了缺陷在激光輻照作用下的損傷規律,提出了薄膜中駐波場調控方法,有效提升了反射薄膜元件的損傷閾值,分析了薄膜微結構與應力特性的制約規律,實現了真空條件下超高損傷閾值基頻反射鏡的研制。最終,同濟大學研制的Pickoff反射鏡損傷閾值為62.99 J/cm2(1 053 nm,3 ns),超過國際同類器件的最好水平,達到國際領先水平。

圖30為Pick-off鏡實物圖,現已成功應用于我國“神光III”原型和主機等激光裝置,解決了其頻繁損傷的難題。同濟大學成為“神光”系列激光裝置中Pick-off鏡的唯一供貨單位,保障了我國激光慣性約束核聚變裝置的長年穩定運轉。

圖30 Pick-off鏡實物圖Fig.30 Physical map of pick-off mirror

5.2 窄帶濾光片

激光系統中,為了將波長相近的2束激光分離或合并,需要采用窄帶濾光片薄膜元件。窄帶濾光片由于采用法布里珀羅標準具結構,其膜層中電場強度遠大于普通反射膜或透射膜。同濟大學針對這一特殊電場強度分布元件開展了系統研究,給出了法布里珀羅標準具結構駐波電場的貢獻和高低折射率材料之間界面穩定性差異[51]。如圖31所示,中間層也觀測到損傷,說明即使缺陷密度很小的SiO2層內部,只要存在強電場,損傷依然有可能被激發。損傷發生具有很強的界面選擇性,損傷點主要分布在H/L界面電場強度的極大值處,這表明H/L界面的閾值更差。同時,等離子的生長方向對界面損傷特性幾乎沒有影響。基于以上結果,同濟大學制備的窄帶濾光元件在2014年SPIE舉辦的全球激光薄膜損傷雙盲競賽中獲得第一名的成績[52]。這一技術也成功支持了我國近年來對光纖激光器進行光譜合束的工作。

圖31 樣品在不同入射方向的損傷源分布信息Fig.31 Damage source distribution information of samples in different incident directions

5.3 防水多功能激光薄膜

在板條激光器中,為了獲得較好的光束質量和出光能量,需要控制晶體熱效應,最佳方案是晶體直接接觸冷卻液體進行能量放大抽運。此種條件下,最佳的技術路線是在晶體板條上鍍制可以兼顧防水特性、光譜特性和損傷特性的多功能激光薄膜,然后板條可以直接接受冷卻液體的長期沖刷考驗。

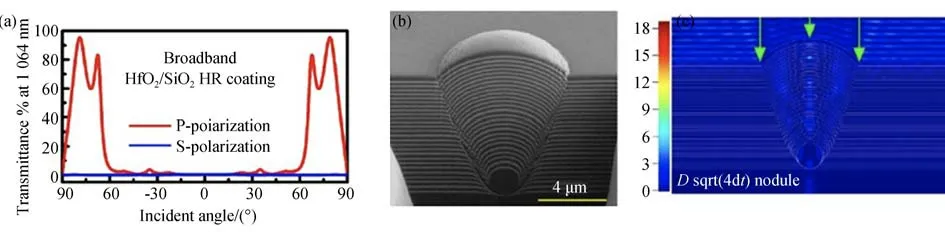

利用雙源共蒸發技術獲得非晶寬帶隙新材料,如圖32所示,當混合材料中SiO2比例為30%時,得到非晶致密的新材料,既滿足防水需求,又兼具良好的激光損傷特性。

圖32 HfxSi1-xO2納米復合層的橫截面TEM圖Fig.32 Cross-sectional TEM images of HfxSi1-xO2 nanocomposite layer

同濟大學發明了防水多功能強激光薄膜制作技術,闡明了薄膜微觀結構、動態吸收截面和環境穩定性的構效關系,制作了消除動態吸收截面的納米復合新材料,突破了國際上無法兼顧防水、光學和損傷性能的困境,將水環境下使用的強激光薄膜器件壽命由不到2周提升到1年以上[53]。此技術成功應用于液體環境工作板條激光器中,大幅提升了激光器的光束輸出質量,拓展了我國激光器在海陸空天等復雜使役環境下的使用范圍。

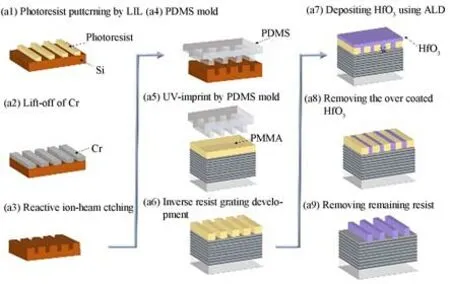

5.4 全介質多層膜光柵

超強超短脈沖激光系統發展中衍射光柵作為啁啾脈沖放大技術的核心元件之一,扮演著至關重要的作用[54]。全介質光柵由于極低的吸收特性,比金屬光柵具有更好的激光損傷特性。同濟大學基于激光薄膜積累發展了全介質光柵制備技術,為了克服多層膜介質光柵的矩形光柵的困難,一種基于大馬士革鑲嵌工藝的思路結合了激光干涉光刻技術(LIL)、納米壓印(NIL)、原子層沉積(ALD)和反應離子束刻蝕(RIE)的“增材”制造工藝被提出,用于制備矩形HfO2光柵結構,制備流程如圖33所示[55]。

圖33 結合激光干涉光刻技術(LIL)、納米壓印(NIL)、原子層沉積(ALD)和反應離子束刻蝕(RIE)的“增材”制造工藝流程的示意圖Fig.33 Schematic illustration of additive manufacturing process flow combining laser interference lithography(LIL),nanoimprinting(NIL),atomic layer deposition(ALD),and reactive ion beam etching(RIE)

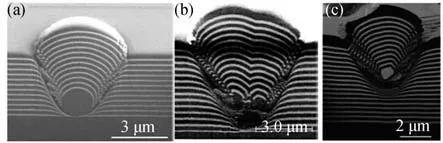

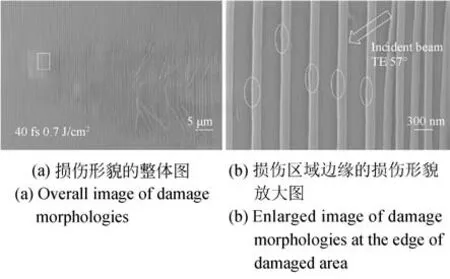

矩形HfO2光柵結構可以減小光柵結構內的電場增強。在我們提出的制備工藝中,不采用離子束對HfO2光柵側壁進行轟擊,從而避免在電場增強峰值位置產生額外的吸收缺陷。最終制備出的矩形HfO2多層介質膜光柵,在714~865 nm的寬帶上的衍射效率大于95%,且在40 fs脈沖激光下,損傷閾值可達0.59 J/cm2。圖34給出了多層膜介質光柵典型的損傷形貌,明顯發現在高于損傷閾值的激光輻照下,HfO2光柵柱子分裂開來從而發生損毀。在損傷區域邊緣的形貌放大圖中發現,細小的裂痕損傷最初出現在激光入射的光柵反面一側,再次證實初始損傷確實發生在電場增強的最大值處光柵側壁的邊緣。這一損傷現象再次證實了減小電場增強對提高多層膜介質光柵的損傷閾值的重要性。全介質多層膜光柵技術有利于推進我國強光技術的發展。

圖34 多層膜介質光柵典型損傷形貌(入射光從右往左)Fig.34 Typical damage morphologies of multilayer dielectric gratings(incident light from right to left)

6 結 論

由于缺陷是導致激光薄膜損傷的主要因素,同濟大學提出了“全流程定量化”研制激光薄膜的思路,利用人工小球揭示了節瘤缺陷導致薄膜損傷的物理機制,分析了節瘤缺陷激光損傷的定量化規律,創建了強激光薄膜和低損耗薄膜器件設計、基板加工和清洗、薄膜制備和特性表征等全流程控制技術體系。該體系為同濟大學精密光學工程技術研究所多功能強激光薄膜的研發提供了技術保障,促進了國內諸多科研院所和激光產業的發展。