北京市孕產婦乙型肝炎病毒感染的流行病學特點及妊娠結局分析

張 雪,于 瑩,陳正超,劉凱波

(首都醫科大學附屬北京婦產醫院/北京婦幼保健院圍產保健科,北京 100026)

在過去的三十年里,中國已經從乙型肝炎(乙肝)的高流行區轉變為中流行區,5歲以下兒童的乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)感染率已經下降了97%,但是母嬰傳播仍然為我國HBV感染的重要傳播途徑[1]。妊娠合并乙型肝炎感染不僅增加新生兒感染乙肝的風險,同時可能增加早產等不良妊娠結局的風險[2]。預防乙肝母嬰傳播技術進展迅速,世界衛生組織(World Health Organization,WHO)發布的《妊娠期抗病毒防治指南(2020年版)》和《消除艾滋病、梅毒與乙肝母嬰傳播認證標準全球指南(2021年版)》中均明確提出了將乙肝母嬰傳播率降低至2%以下的目標要求[3-4]。本研究采用回顧性研究方法,對“北京市圍產保健管理登記卡”登記的孕產婦臨床資料進行分析,探討HBV感染孕婦的流行病學特征及妊娠合并HBV感染對不良妊娠結局的影響,北京市HBV母嬰傳播率,為了解我國孕產婦乙肝感染流行病學現狀和乙肝感染孕婦孕期管理提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 資料來源

收集2020年“北京市圍產保健管理登記卡”中填報乙型肝炎表面抗原(hepatitis B surface antigen,HBsAg)結果的孕產婦資料,共計155 970例,其中HBsAg陽性孕產婦4 246例(2.72%),HBsAg陰性孕產婦151 724例(97.28%)。

1.2 研究內容

分析上述人群的社會經濟學指標、不良妊娠結局、乙肝表面抗原陽性孕產婦的母嬰傳播率,探討北京市孕產婦乙型肝炎病毒感染的流行病學特點及對新生兒的影響。

1.3 評價指標

①乙型肝炎病毒感染:將所有HBsAg陽性情況定義為乙型肝炎病毒感染,包括乙型肝炎E抗原陽性與陰性、肝功能正常與異常、乙型肝炎病毒量≥2×105IU/mL和<2×105IU/mL。②不良妊娠結局:新生兒不良結局包括死胎死產、低出生體重及早產。③母嬰傳播率:HBsAg陽性孕產婦所生兒童12月齡內HBsAg檢測陽性率[5]。

1.4 統計分析方法

采用Stata 14.0軟件對數據進行統計學分析。計數資料采用頻數(n)和百分率(%)表示,兩組間比較采用χ2檢驗;多因素分析采用Logistic回歸分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

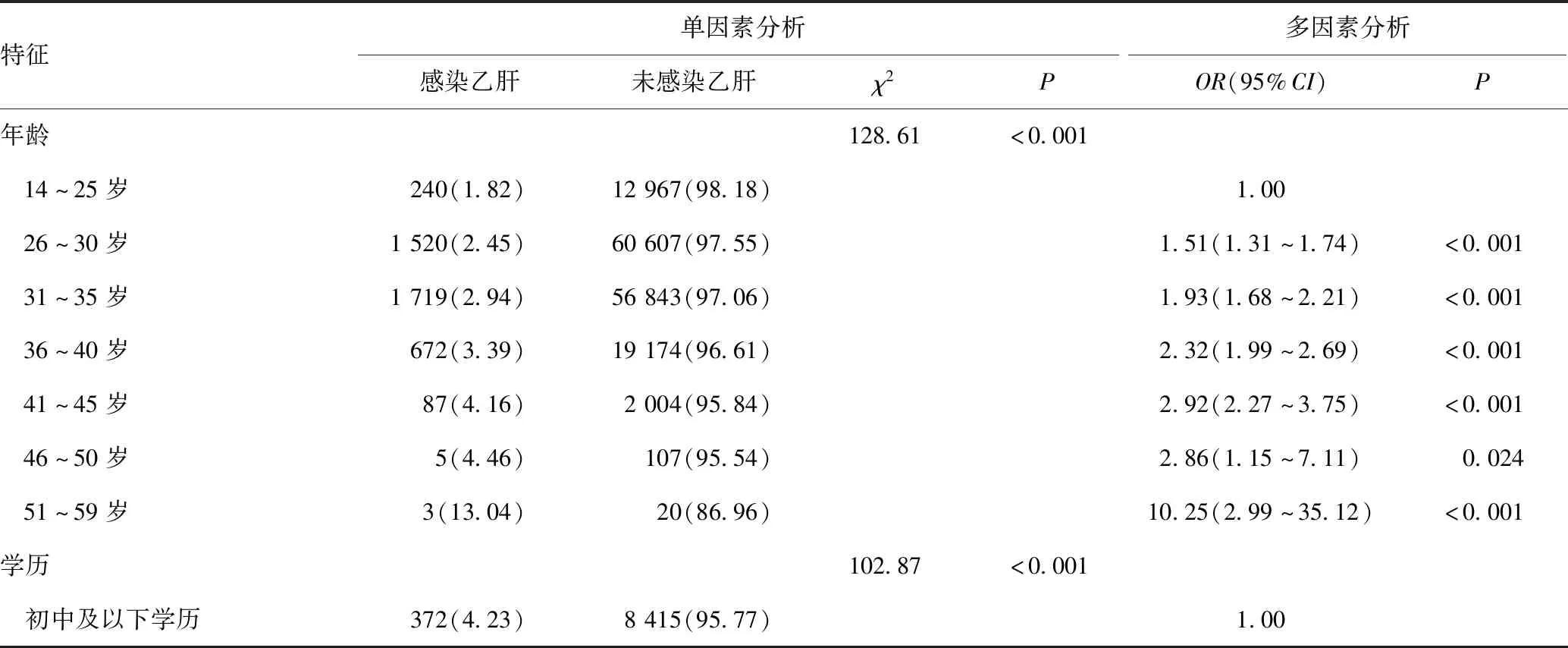

2.1 乙肝感染孕產婦人口社會經濟學特征

單因素分析結果顯示,不同年齡組和不同學歷的孕產婦乙肝感染率的差異有統計學意義(χ2值分別為128.61和102.87,P<0.001),其乙肝感染率隨年齡組別上升而增加,隨著學歷增高而下降;失業/無業人員的乙肝感染發生率高于在校/在職人員(χ2=10.92,P<0.001);外地戶籍孕產婦乙肝感染發生率最高,而本市戶籍孕產婦發生率最低(χ2=525.90,P<0.001)。多因素分析結果顯示,年齡較大是影響孕產婦發生乙肝的危險因素(OR>1,P<0.05),而學歷較高和本市戶籍是影響孕產婦發生乙肝的保護因素(OR<1,P<0.001),差異均有統計學意義,詳見表1。

表1 乙肝感染孕產婦的社會人口學特征[n(%)]Table 1 Sociodemographic characteristics of pregnant women with hepatitis B infection[n(%)]

特征單因素分析多因素分析感染乙肝未感染乙肝χ2POR(95%CI)P 高中及同等學歷水平503(3.22)15138(96.78)0.86(0.75~0.98)<0.001 大學本科及以上學歷3367(2.56)128036(97.44)0.74(0.66~0.83)<0.001就業情況10.920.001 在校或在職人員3808(2.68)138203(97.32)1.00 失業或無業人員421(3.17)12862(96.83)1.07(0.96~1.19)0.208戶籍525.90<0.001 外地戶籍2114(3.84)52877(96.16)1.00 孕婦外地丈夫本市戶籍875(3.00)28297(97.00)0.77(0.71~0.83)<0.001 本市戶籍1257(1.75)70549(98.25)0.44(0.40~0.47)<0.001

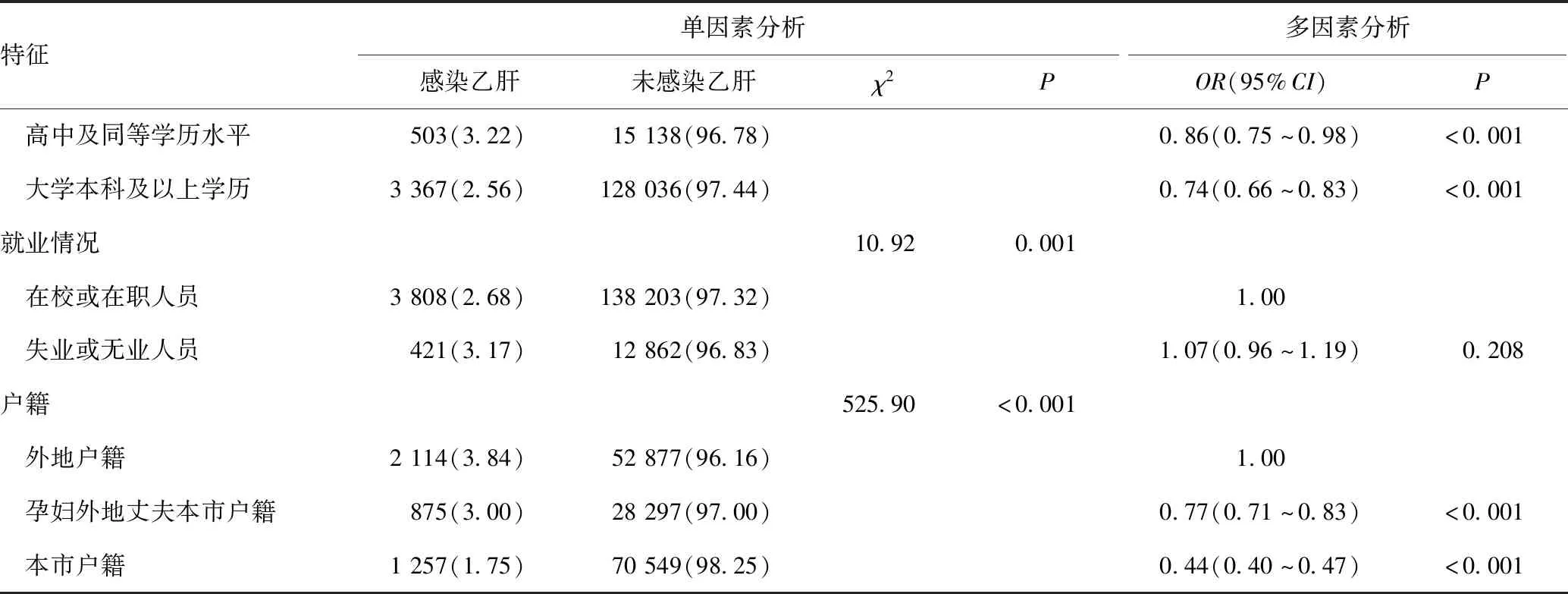

2.2 乙肝感染孕產婦對不良妊娠結局發生的影響

乙肝感染孕產婦死胎死產發生率為0.14%(6/4 246),活產兒中低出生體重和早產發生率分別為4.60%(195/4 240)、7.24%(307/4 240);未感染孕婦中上述發生率分別為0.22%(339/151 724)、4.82%(7 299/151 385)和6.70%(10 143/151 385),兩組間差異無統計學意義(χ2值分別為1.26、0.45、1.92,P>0.05),詳見表2。

表2 乙肝感染孕產婦不良妊娠結局的發生情況[n(%)]Table 2 Incidence of adverse pregnancy outcomes in pregnant women with hepatitis B infection[n(%)]

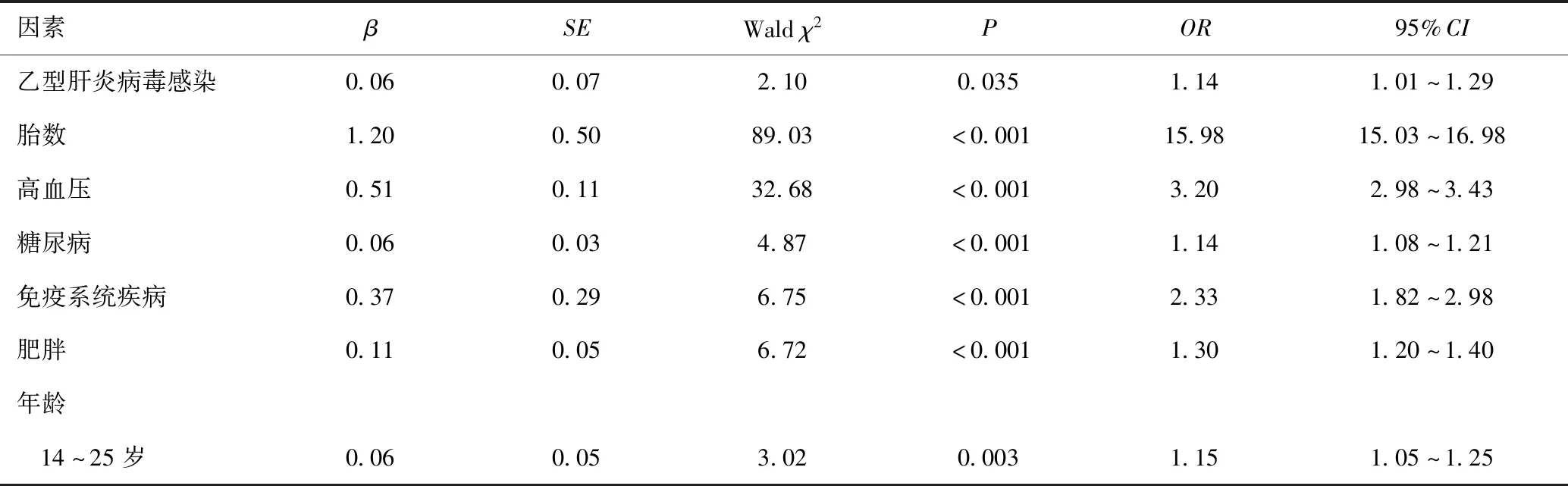

將高血壓(包括妊娠期高血壓及高血壓合并妊娠)、糖尿病(包括妊娠期糖尿病及糖尿病合并妊娠)、免疫系統疾病、孕婦肥胖、孕婦年齡、胎數等其他影響不良妊娠結局的因素共同納入多因素Logisitic分析,以調整混雜因素的影響。結果顯示,乙肝感染對死胎死產(OR=0.64,95%CI:0.28~1.43,P=0.277)和低出生體重(OR=1.02,95%CI:0.87~1.18,P=0.843)的影響無統計學意義;而乙肝感染可增加早產發生風險,差異有統計學意義(OR=1.14,95%CI:1.01~1.29),見表3。

表3 乙肝感染對孕產婦發生早產的影響Table 3 Influence of hepatitis B infection on maternal premature birth

因素βSEWaldχ2POR95%CI 26~30歲0.130.066.43<0.0011.341.22~1.46 31~35歲0.240.0810.95<0.0011.721.56~1.89 36~40歲0.330.188.99<0.0012.151.82~2.55 41~45歲0.440.753.75<0.0012.761.62~4.70 46~50歲0.331.221.330.1832.130.70~6.51

2.3 乙肝母嬰傳播率

截止2021年12月31日,4 240例乙肝感染孕產婦所娩活產兒中,成功隨訪獲得兒童HBsAg結果共3 103例,其中陽性3例,余均為陰性,母嬰傳播率為0.10%(95%CI:0.02%~0.28%)。暴露兒童平均檢測時間為12個月,其75百分位數為15個月。

3 討論

3.1 乙型肝炎病毒感染與人口社會經濟特征相關

本研究結果顯示,北京市孕產婦乙肝感染率隨年齡組別上升呈現明顯上升趨勢,14~25歲組的感染率最低(1.82%),51~59歲組的感染率最高(13.04%)。45歲以下年齡組感染率與北京市自然人群調查結果基本一致[6],而45歲以上年齡組感染率高于自然人群調查結果,可能由于此年齡段孕產婦人數較少、隨機性較大所致。本研究各年齡組孕產婦的乙肝感染率均低于其他地區的人群抽樣調查結果[7-8]。全國調查顯示,我國嬰兒三劑乙肝疫苗接種覆蓋率從1992年的30.0%提高至2015年的99.6%,出生劑量及時接種覆蓋率由22.2%提高至95.6%[1]。母嬰傳播為我國乙型肝炎傳播的重要途徑,隨著乙肝疫苗覆蓋率的逐年增加,越來越多的嬰兒獲得了乙肝主動免疫,不僅降低了母嬰垂直傳播的風險,也降低了成年后通過血液、性等其他途徑橫向傳播的風險,因此低年齡孕產婦乙肝感染率較低而高年齡孕產婦感染率較高。2020年北京市孕產婦乙肝表面抗原檢測率高于99.9%,幾乎包含了所有在京分娩孕產婦,本研究結果可一定程度上反映14~59歲女性乙型肝炎感染率。本研究顯示,學歷較高和本市戶籍是孕產婦乙肝感染的保護因素,表明隨著社會經濟水平的增高,HBV感染率呈下降趨勢。相關研究表明,北京0~15歲兒童乙肝首針疫苗接種率與兒童是否在北京出生相關[9],與本研究結果較為相似。分析出現上述影響可能的原因為較小年齡的孕產婦出生時間較晚,社會經濟水平較高,孕婦乙肝疫苗的接種率增高,因此其乙肝感染率較低[9]。

3.2 乙型肝炎病毒感染可增加早產的發生風險

本研究結果顯示,乙型肝炎病毒感染可增加早產發生風險,與既往研究結果基本一致[2,8,10]。國內外均有多項研究發現孕婦感染HBV增加早產的風險,且孕婦妊娠早期HBV高病毒載量與早產危險顯著相關[11],更進一步提示孕產婦孕早期盡早篩查乙肝感染情況不僅可降低母嬰傳播風險,更可能降低不良妊娠結局風險。感染孕婦通常至孕中晚期才開始抗病毒治療,因此建議在婚孕檢時期進行乙肝篩查后及時評估HBV DNA水平,必要時為高病毒載量備孕女性予以抗病毒治療,也可能降低孕早期HBV DNA水平,從而降低不良妊娠結局發生風險。

3.3 北京市乙型肝炎病毒母嬰傳播率

母嬰傳播是乙肝病毒重要傳播途徑,在中國可造成約 30~50% 的新增感染。根據 WHO 全球戰略目標,至 2030年兒童HBsAg流行率將下降至 0.1%[12]。全國抽樣調查結果顯示,2014年我國5歲以下兒童的 HBsAg患病率已下降至0.3%[13],這一成功可歸因于嬰兒乙肝疫苗接種的有效實施以及對HBV感染孕婦母嬰傳播綜合干預方案的實施[1]。2020年北京市孕產婦HBsAg檢測率及暴露兒童免疫球蛋白注射率均高于99%,首診乙肝疫苗及時接種率高于95%,規范完成了預防母嬰傳播綜合干預方案。本研究顯示,北京市2020年HBsAg陽性孕婦的乙肝母嬰傳播率為0.10%,基本達到WHO的指標要求[14]。

2020年7月WHO預防乙肝病毒母嬰傳播明確提出對高病毒載量孕婦采用預防性抗病毒治療的策略[4]。2021年開始,北京市對所有符合條件的孕婦實施抗病毒治療,未來研究將進一步深入探討孕婦乙肝病毒載量、孕期抗病毒用藥、肝功能、暴露兒童處理及時性等對乙肝母嬰傳播的影響。