“高滅”混劑和“吡仲”混劑防治楊毒蛾效果試驗

孫影麗,劉棟明,陰曉波

(1.白城市森林病蟲防治檢疫站,吉林白城 137000;2.白城市洮北區國有林總場,吉林白城 137000;3.白城市林業科學研究院,吉林白城 137000)

楊毒蛾(Stilpnotia candidaStaudinger)又稱楊雪毒蛾,是楊樹主要的食葉害蟲。近年來,楊毒蛾在吉林省白城市5 縣(市、區)有為害加劇趨勢,并逐漸由次要害蟲上升為主要害蟲,種群數量不斷擴大,與分月扇舟蛾(Clostera anastomosisL.)、楊扇舟蛾(Clostera anachoretaDenis &Schiffermuller)和楊二尾舟蛾(Cerura mencianaMoore)等混合發生,交替為害,被認為是楊樹上目前最主要的食葉性害蟲種群。究其原因主要是在森林生態系統中沒有形成大量、穩定的天敵資源和天敵種群,害蟲控制效果差;加之害蟲對滅殺斃、溴氰菊酯等有機磷和菊酯類殺蟲劑耐藥性有所增強,防治效果下降。通過測定楊毒蛾對常用殺蟲劑的敏感性,研究楊毒蛾對高效氯氰菊酯、吡蟲啉、仲丁威和滅幼脲的敏感性,并考慮使用上述4 種殺蟲劑制成混劑,降低防治成本、延緩抗藥性的產生。筆者按照農藥混配原理,進行了高效氯氰菊酯與滅幼脲混劑(以下簡稱“高滅”)和吡蟲啉與仲丁威混劑(以下簡稱“吡仲”)兩種不同殺蟲劑混劑防治楊毒蛾的試驗。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 試驗地概況

試驗地設在白城市國有林總場,楊樹人工純林,面積20 hm2。林齡5~8年,樹高4.0~5.0 m。林內幼蟲蟲齡2~3齡,平均有蟲株率85%,平均蟲口密度90 頭·株-1。

1.1.2 供試昆蟲

分別從白城市洮北區、鎮賚縣城西苗圃和莫莫格林場楊毒蛾發生中心采集自然種群的楊毒蛾幼蟲,在室內進行飼養。養蟲室溫度(28±1)℃,相對濕度為75%~80%,光周期為14 L/10 D[1]。供試幼蟲為2 齡中期幼蟲,即蛻皮后10~22 h 的幼蟲,且要求幼蟲行動敏捷、大小均勻。

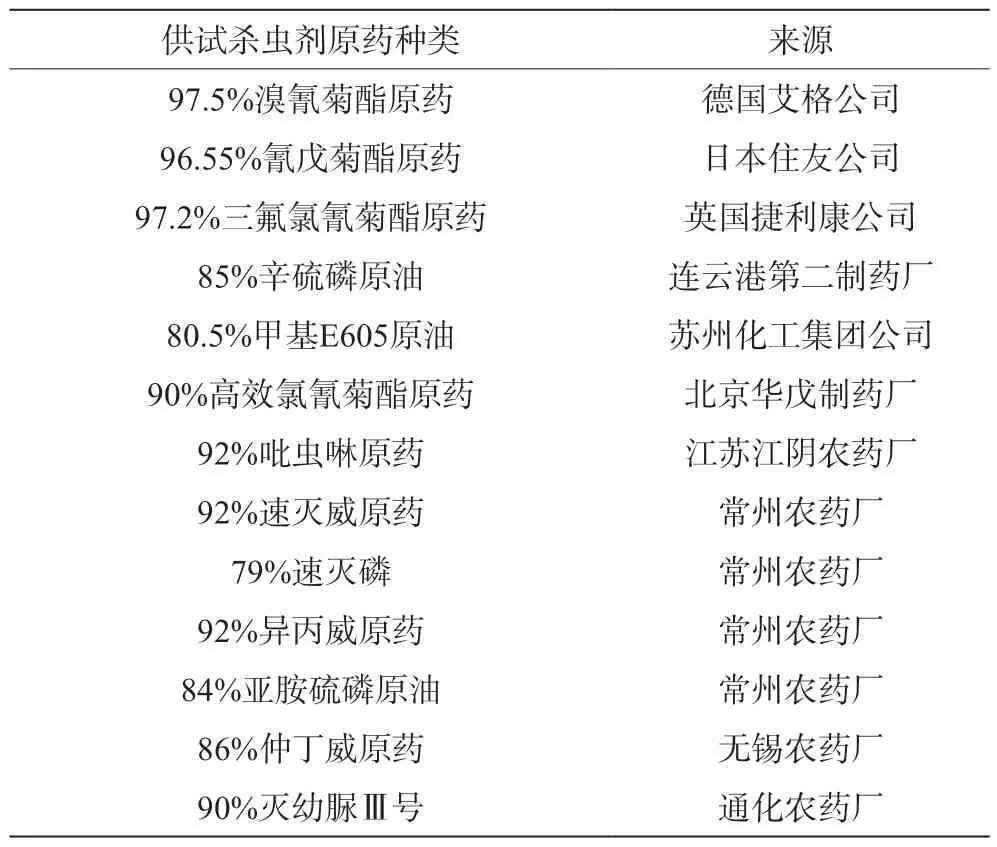

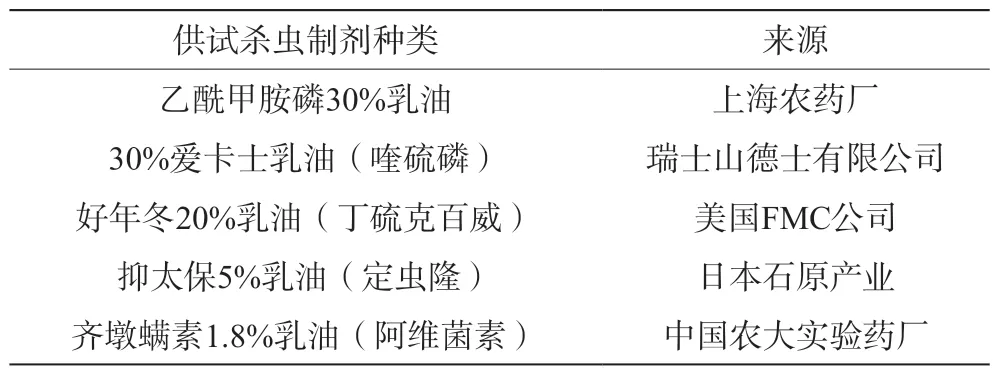

1.1.3 供試殺蟲劑與供試殺蟲制劑

試驗用殺蟲劑原藥和殺蟲制劑分別如表1、表2所示。

表1 供試殺蟲劑原藥

表2 供試殺蟲制劑

1.2 試驗方法

1.2.1 楊毒蛾對常用殺蟲劑敏感性

采用微量點滴法,將各供試藥劑用分析純丙酮稀釋成6 個濃度梯度,每個濃度處理30 頭試蟲,各處理重復3 次。取楊毒蛾老齡幼蟲置于培養皿中用乙醚輕度麻醉后,用0.5~10.0 μ L微量進樣器把藥液點在試蟲前胸背板上,每頭點滴量為0.75 μ L,處理時由低到高濃度藥劑依次進行,以丙酮作對照處理。處理后將試蟲置于底面放有一層濾紙的培養皿中,并喂以正常的楊樹樹葉進行飼養,在室溫條件下放置24 h后檢查死亡蟲數記錄數據進行統計分析,求出LD50值[2]。

1.2.2 楊毒蛾殺蟲劑配伍組分

根據孫云沛法(Yun-Peisun)毒性指數計算復配劑的共毒指數。共毒系數顯著大于100 為增效作用,顯著小于100 為拮抗作用,接近100 的為相加作用。具體計算公式為

1.2.3 楊毒蛾殺蟲混劑配方的優化

將“高滅”混配組合和“吡仲”混配組合按體積比1 ∶5、1 ∶10 和1 ∶15 的比例混配進行毒力測定,計算每組混配的增效系數(SR)。SR>1.5 為增效作用;0.5 ≤SR≤1.5 為相加作用;SR<0.5 為拮抗作用。增效系數計算公式為

1.2.4 林間試驗

于2020 年5 月從白城市國有林總場所8 區營林區中選取5 個小區,每小區面積為0.03 hm2,分別噴灑“高滅”混劑和“吡仲”混劑,濃度分別為1 ∶1500、1 ∶2000、1 ∶2500、1 ∶3000。每小區選50 株樹,以噴施清水為對照。施藥作業時,平均溫度20 ℃,平均相對濕度80%。噴藥后第2 天開始調查,持續調查8 d,統計每天累計死亡率,確定最佳的配制濃度。

2 結果與分析

2.1 楊毒蛾對常用殺蟲劑的敏感性

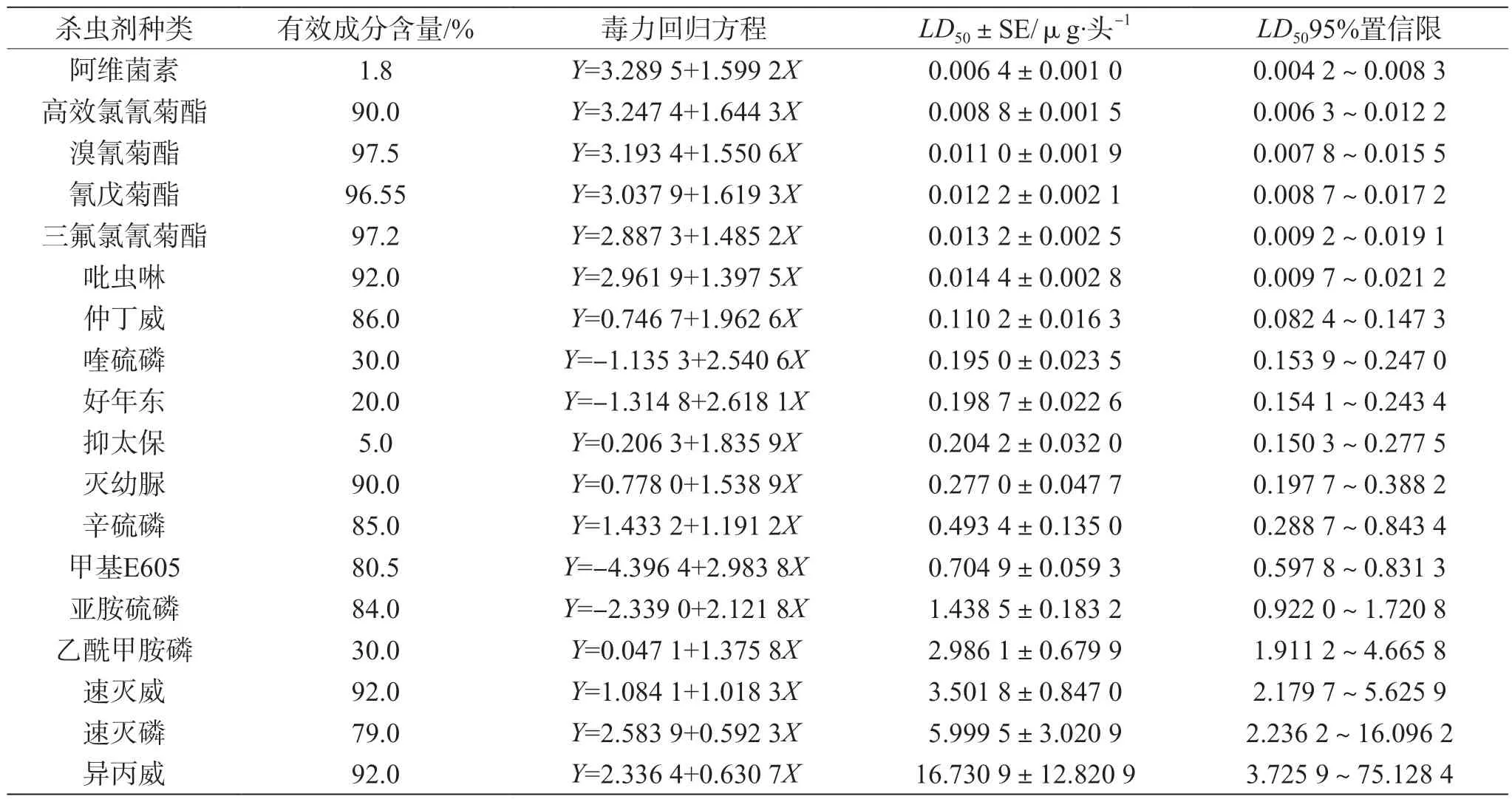

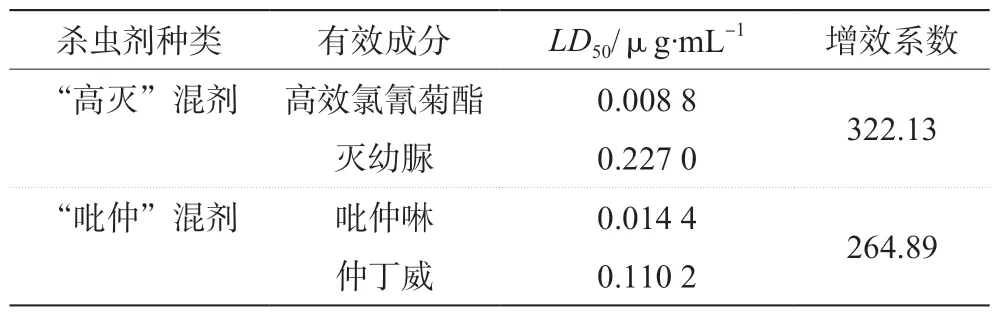

采用微量點滴法對楊毒蛾對常用殺蟲劑的敏感性進行了近3 年的室內測定,測定結果如表3 所示。

表3 楊毒蛾對常用殺蟲劑的敏感性

楊毒蛾對18 種殺蟲劑的敏感性依次為阿維菌素>高效氯氰菊酯>溴氯菊酯>氰戊菊酯>三氟氯氰菊酯>吡蟲啉>仲丁威>喹硫磷>好年東>抑太保>滅幼脲>辛硫磷>甲基E605>亞胺硫磷>乙酰甲胺磷>速滅威>速滅磷>異丙威。楊毒蛾對阿維菌素最敏感,LD50值為0.0064 μg·頭-1,其次是高效氯氰菊酯,LD50值為0.0088 μg·頭-1。同時,楊毒蛾對吡蟲啉和仲丁威也比較敏感,LD50值分別為0.0144 μg·頭-1和0.1102 μg·頭-1。本文以LD50值95%置信限是否有重疊作為判斷不同殺蟲劑毒力是否顯著的標準,結果可看出各殺蟲劑之間的毒力差異顯著[3]。其中,Y為楊毒蛾死亡率機率值的估計值,X為試驗殺蟲劑的使用濃度。

2.2 殺蟲劑配伍組分

不同殺蟲劑的混合使用是農藥科學使用的方法之一,通過農藥混用或加工成混劑,具有能有效提高藥效、降低成本、減少毒害、擴大殺蟲譜和延緩抗藥性產生等優點[4]。只有遵循農藥混用原則,科學配制混用農藥,才能達到上述混用效果。高效氯氰菊酯是一種擬除蟲菊酯類殺蟲劑,具有觸殺和胃毒作用,殺蟲譜廣,擊倒速度快。而滅幼脲屬苯甲酰脲類幾丁質合成抑制劑,此藥見效慢,與高效氯氰菊酯類菊酯類藥劑配伍可增強擊倒性。吡蟲啉屬芳香雜環類新型殺蟲劑,具有廣譜、高效、低毒、低殘留,對環境安全,且害蟲不易產生抗性,并有觸殺、胃毒和內吸等多重作用。仲丁威是一種氨基甲酸酯類殺蟲劑,低毒,具有強烈的觸殺作用,并具一定胃毒、熏蒸和殺卵作用。吡蟲啉與仲丁威復配具有高效、安全等特點。按照孫云沛(Yun-Peisun)聯合增效毒力指數進行判別,增效系數如表4 所示[5]。

表4 防治楊毒蛾的不同殺蟲劑混用組合

由表4 可知,“高滅”混劑和“吡仲”混劑增效系數都大于100,具有增效作用,且“高滅”混劑增效系數大于“吡仲”混劑。

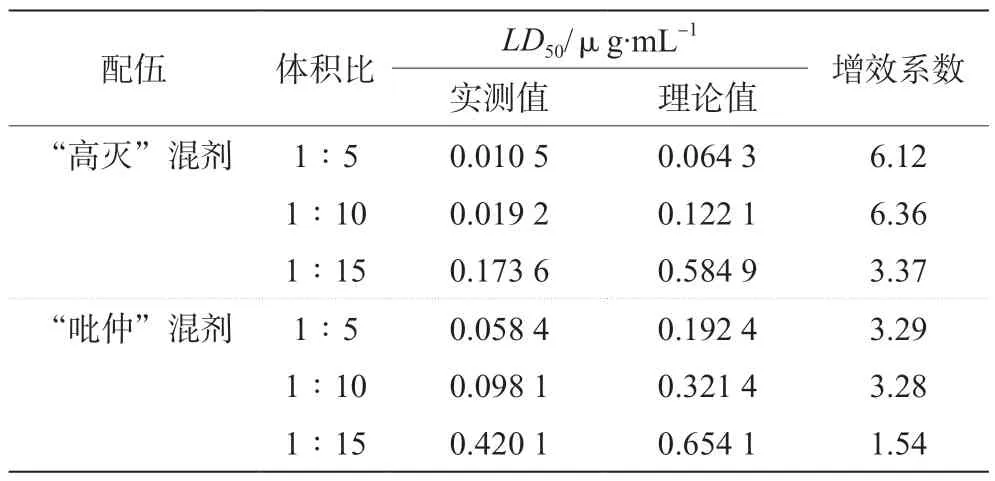

2.3 楊毒蛾殺蟲混劑配方的優化

對楊毒蛾殺蟲混劑配方進行優化,試驗結果如表5 所示。

表5 楊毒蛾不同殺蟲混劑配方的效果

一般認為增效系數越大,配比越佳,應選擇表中增效系數較大的配比實際應用,同時要考慮成本等問題[6]。經綜合評判,筆者優選出比較理想的配比為“高滅”混劑(1 ∶10)和“吡仲”混劑(1 ∶10)。

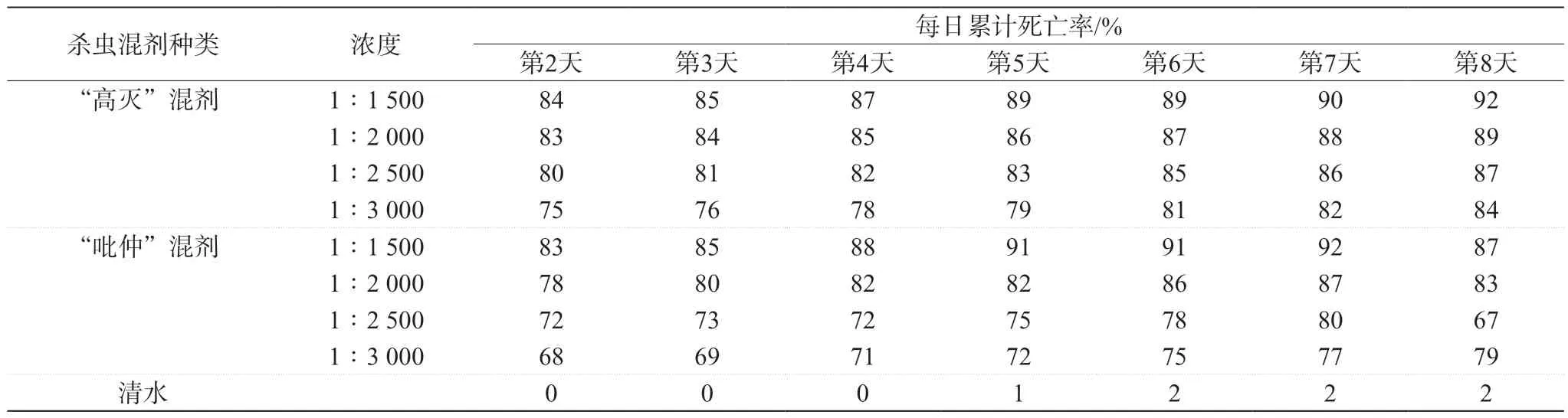

2.4 林間試驗效果

林間試驗效果調查結果如表6 所示。

由表6 可知,“高滅”混劑的防治效果優于“吡仲”混劑。綜合分析,“高滅”混劑1 ∶1500 濃度為最優選擇,防治效果達92%,防治2~3 齡幼蟲藥效較好,幼蟲在4 齡暴食期前即死亡,可減少林木損失。

表6 “高滅”和“吡仲”感染楊毒蛾幼齡幼蟲日死亡率統計表

3 結論

楊毒蛾幼蟲對18 種不同作用機制的殺蟲劑都比較敏感,但敏感性又各不相同。試驗發現,楊毒蛾對高效氯氰菊酯、仲丁威、吡蟲啉、滅幼脲較敏感,因此筆者利用這4 種類型殺蟲劑制成兩種混劑用于防治楊毒蛾。結果表明,利用高效氯氰菊酯與滅幼脲(1 ∶10)1500 倍液殺蟲劑混劑防治楊毒蛾,效果較好,平均防效達92%,且與環境兼容,是一種經濟適用型的殺蟲混劑。