山區河流倒灌引發管網溢流洪水數值模擬研究

靳 偉,趙軍偉,孫 健,黃鵬程

(1.中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司,貴州貴陽 550081;2.貴州省建筑信息模型(BIM)工程技術研究中心,貴州貴陽 550081)

0 引言

在全球氣候變化的大背景下,洪水災害在世界各地發生越來越普遍[1]。我國目前正處于城鎮化高速發展的階段,城市區域下墊面條件發生了巨大變化,硬化路面增加、河湖水系等自然水體萎縮,城市排水高度依賴地下管網系統,城市“韌性”或對大中型洪水的抵御及災后迅速恢復能力尚且較弱[2]。

對于內陸城市,常見的洪水類型包括汛期河道洪水、降雨導致的內澇或山洪。非常規的洪水如因上游水庫泄洪或潰壩導致的下游洪水事件在近年來也有報道,如2018年山東省壽光縣水災、2020 年8 月重慶主城區大洪水等。因河道水位短時間內暴漲,水流倒灌入管網造成內陸檢查井溢流而淹沒街道的現象,在山區河道雨季或上游水庫泄洪、潰壩期間極有可能發生,若溢流洪水發生在河道洪水沖毀或漫過河堤之前,會給公眾的逃生和財產轉移帶來巨大安全隱患和不利影響,但此類洪水受到的關注較少。

洪水的時空要素信息對于防洪減災和指導應急疏散具有重要意義。目前,學術界和工業界應用水文水力模型在城市河道防洪規劃和雨洪內澇管理方面已有較多成功經驗,模型模擬成為一種重要的洪水研究方法[3]。在內澇防治方面,暴雨徑流管理模型SWMM[4]是一個被全世界廣泛應用的開源免費城市暴雨徑流管理模型,其擴展運輸模塊(EXTRAN)是計算排水管網水力過程的有力工具,徑流模塊基于半分布式水文學方法,但由于子流域的邊界通常不易明確,且該模型難以直接對流域內特定位置的流量和水深進行描述。當基于水文學方法的雨洪模型較難滿足城市防洪精細化要求時,部分學者利用水動力模型或者耦合水動力及水文過程來模擬雨洪過程[5-7],比如使用以MIKE、InfoWorks 系列產品為代表的商業軟件來計算洪水演進過程[8-10]。相較于水文學方法,水動力學方法通過直接求解圣維南方程組或其簡化形式來描述洪水的地表演進過程,從而獲得更加詳盡精確的結果,但求解過程通常過于復雜,并且隨著計算區域及地形復雜程度增大,計算時間成本會增加。為解決這類問題,一些學者開始探索使用圖形處理器(GPU,Graphics Processing Unit)來加速水動力模型[11,12]。在河道洪水模擬和預測方面,大部分學者的關注點主要集中在對河道洪水自身演進規律的描述和對該類洪水常規影響因素的探討,如上游潰壩、暴雨、下游頂托、閘壩的調度管理等。例如,馬利平[13]等采用集成HLLC 近似黎曼求解器的二維水動力模型,模擬研究了支溝清水溝水庫潰壩洪水對主河道大理河行洪過程的影響;魏乾坤[14]等利用MIKE 軟件對平原感潮河網地區河道洪水對村鎮內澇的影響進行了系統研究;劉業森[15]等以深圳市布吉河流域為例,研究了降雨中心和降雨移動兩個時空特征對河道洪水過程的影響。對于河道倒灌洪水,既往的研究大多圍繞溝渠倒灌或污水截流系統的截流井和泵站溢流管倒灌進行分析,例如,岳志春[16]等基于一二維水動力學數值模擬方法及溝渠倒灌影響評估方法,建立了考慮排水溝渠倒灌影響的潰堤風險分析模型,模擬了黃河寧夏衛寧段遭遇百年一遇洪水時潰堤造成洪水淹沒風險,評估了引排水溝渠倒灌影響;張楠[17]等采用MIKE 軟件對截流井倒灌與泵站溢流管溢流進行了模擬診斷,分析了晴天河水倒灌量與雨天溢流量,提出景觀河道的合理控制水位。

城市排水管網的終端往往是河湖等自然水體,如何有效地對因河道洪水導致的內陸管網溢流進行模擬研究是一個亟待解決的問題。本文針對此類洪水,建立了二維地表漫流模型和地表與管道水量交換模型,為模擬預測和防范該類洪水風險提供有力支撐和借鑒。

1 管網溢流與地表漫流耦合模型構建

本研究涉及的管道溢水、地表洪水漫流分別由包含檢查井溢流模型的一維管道流模型和二維地表洪水演進模型構成。

1.1 二維地表漫流模型

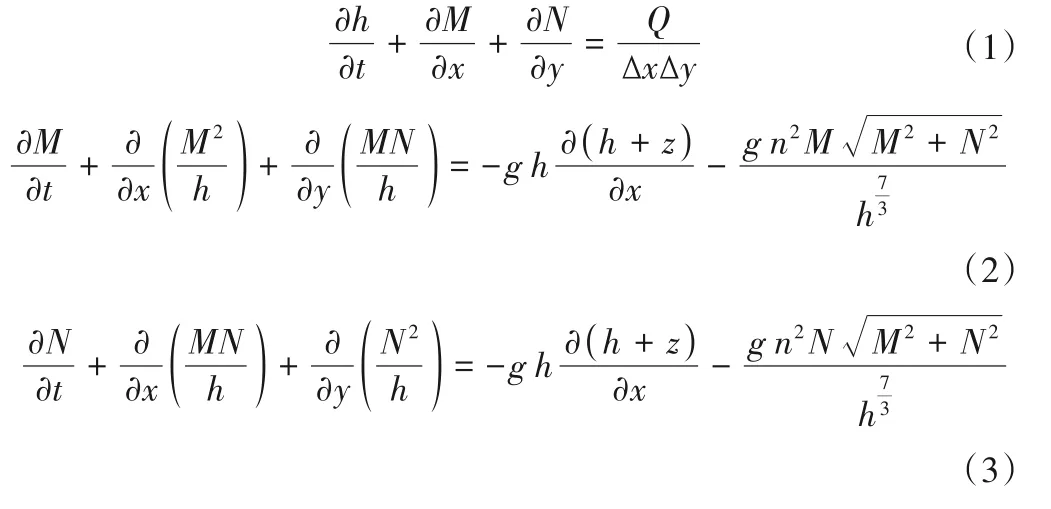

二維地表洪水演進模型以非線性長波方程[18-21]為基礎公式:

式中:h為地表洪水淹沒深度,m;M,N分別為x和y軸方向的線流量,m∕s;Q為檢查井內的溢流量,負值時表示地表洪水流入井內流量,m3∕s;?x,?y為計算網格的長和寬,m;z為地表高程,m;g為重力加速度;n為曼寧粗糙系數。該控制方程的離散化采用Leap-frog方法。

1.2 地表與管道水量交換

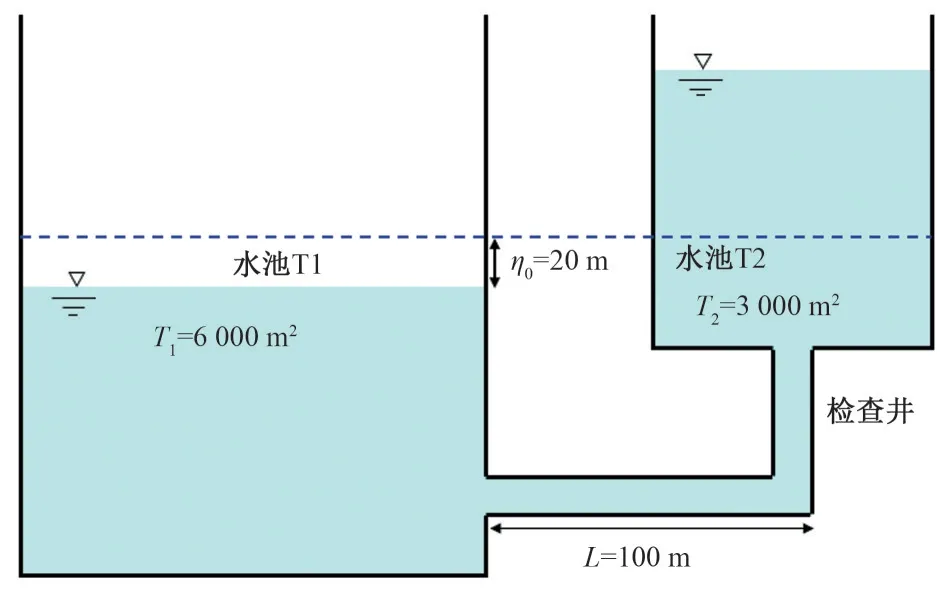

為綜合考慮管道內的流動情況和從檢查井溢出的水量,對檢查井和地表連接處的流量交換以及管道內水頭變化進行了單獨建模,如圖1所示,其特征是考慮了檢查井和管道連接處的局部壓力差。A為檢查井的橫截面積,m2;D為管道橫截面積,m2;η為檢查井內水位,m;L為管道長度,m;v為管道內流速,m∕s;w為檢查井內水流垂直流速,m∕s;i為管道和檢查井的編號;h為地表洪水淹沒深度,m;z為地表高程,m;ρ為水的密度,kg∕m3。當檢查井內水位η高于z時,發生溢流;反之,則未無溢流情況。

圖1 管道-檢查井-地表連接水量交換示意圖Fig.1 Water volume exchange of Pipe-Manhole-Land system

1.2.1 檢查井內水位溢流

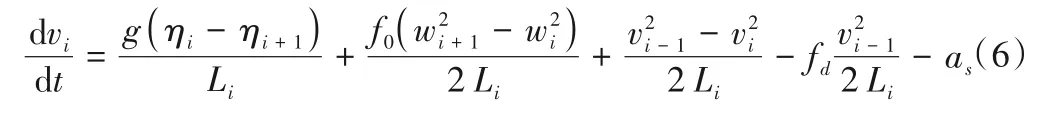

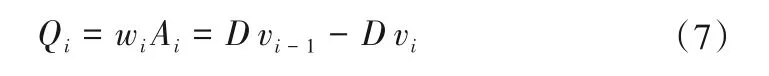

如圖1(a)所示,此時檢查井上游管道斷面處[圖1(a)中的P1]的壓力水頭等于檢查井內的全水頭壓力,斷面P1和P2的壓力計算公式分別用式(4)和(5)表示:

式中:f0為流速損失系數(取1.0);fd為分流損失系數。

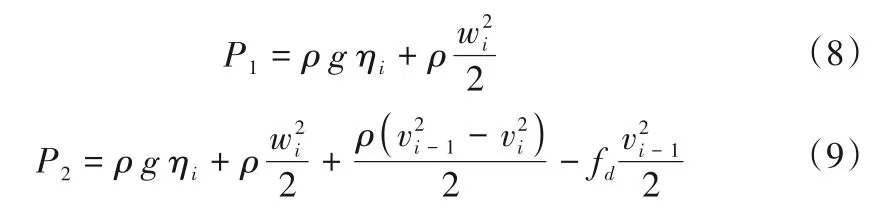

右側第二項表示從檢查井內溢出水量帶來的壓力損失。式(5)右側第三項表示檢查井上下游管道斷面因壓力差造成的流速水頭差。管道內流速由式(6)進行計算:

式中:as為分流損失外的形狀損失和摩擦損失。

溢流量可由下式計算:

將式(7)所得溢流量Q代入式(1)右側,即可將管道水量和地表水量聯系起來,并求得溢流量導致的地表洪水淹沒情況。

1.2.2 檢查井內水位未溢流

如圖1(b)所示,此時斷面P1和P2的壓力計算公式分別用式(8)和(9)表示:

管道內流速用式(6)計算,檢查井內水位可用連續方程求得:

式(10)中Qi為地表流入檢查井內流量,m3∕s,其值可用堰流公式計算:

式中:μ為流量系數;S為檢查井周長,m。

2 模型驗證

2.1 理想算例實驗

為了驗證所構建模型能夠模擬水流從河流水體通過管道檢查井溢流或反向流動,應用圖2 所示的裝置構建數值模型。水池T1 和水池T2 的橫截面面積分別為6 000 m2和3 000 m2,二者通過管道連接,初始條件為水池T1的水位從壓力平衡水面線下降20 m,處于靜止狀態。為了與解析解進行比較,該實驗忽略了檢查井中垂向流速對水池中壓力場的影響,水池底部的壓力近似于根據水池內水位計算的靜水壓力。模型中,水平方向的網格寬度設為15 m,管道計算網格為2 m。模擬結果如圖3所示,可以看出水池T1的水位變動在振幅和周期上都可以準確地得到再現。但考慮到驗證和對比方便,此算例中模型未考慮摩擦力,因此水位變動在振幅和周期上并無變化。

圖2 模擬裝置圖Fig.2 Modeling configuration diagram

圖3 水池T1中水位數值解與解析解比較Fig.3 Comparison between modeling results and analytical solution of water level in Tank T1

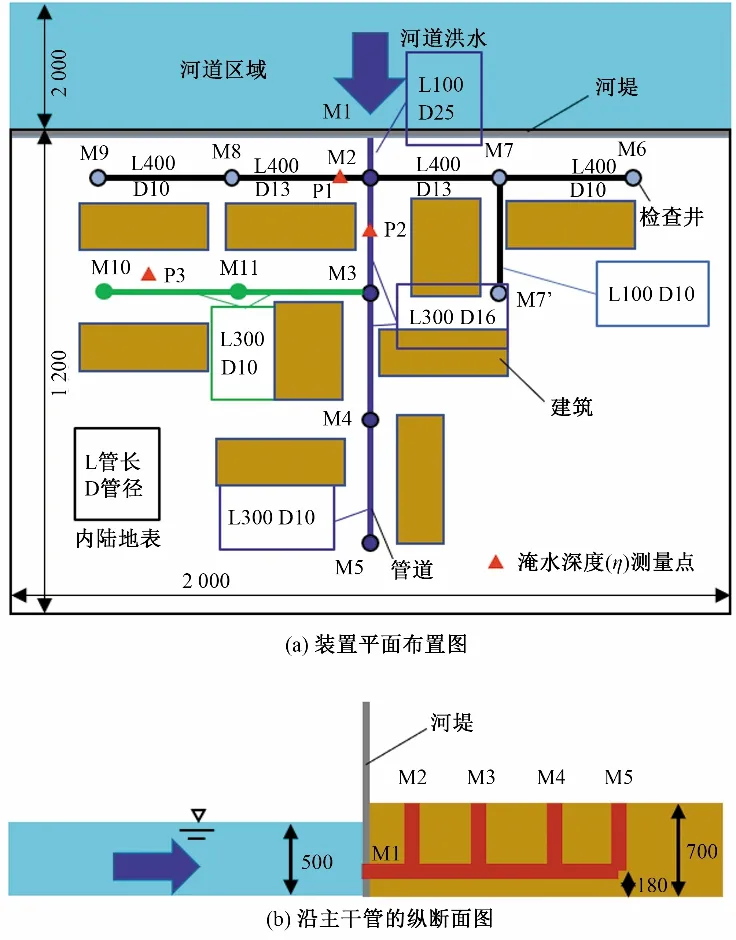

2.2 小尺寸管網溢流實驗

為驗證模型對實際洪水的模擬能力,進行了小尺寸模型實驗,實驗用的排水管網和陸地區域模型為實際的1∕30 尺寸,如圖4 所示。排水管網模型由聚乙烯管制作,管道及檢查井布置和設計參考了最新版《室外排水設計規范》GB50014-2021,排水管段M1~M2~M3~M4~M5 為主干管,M6~M7(M7’)~M2~M8~M9和M10~M11~M3為支管。三條管道分別包含4條、5條和2條管段,各管段管長和管徑均在圖4(a)中標出,檢查井均設置為邊長5 cm 的矩形截面立方體。垂向布置上,管道距底部距離為0.18 m。為方便通過顏色辨識地表溢流洪水分布,陸地地表用淺色聚氯乙烯板制作,高程為0.7 m,共設置有9棟建筑物。

本實驗設置有4 種河道洪水入侵情景,河堤前的水位變化(包括由河堤引起的反射洪水波)如圖5 所示。4 種洪水情景的區別主要是洪水位初期上升方式,即前10 s 的最大洪水位和上漲速度,Case1、2、3 洪水位以較陡峭的方式上升,最高水位依次遞減,Case4的水位則相對上升緩慢,而4種情景在15 s后,洪水位的變化區別不大。陸地區域發生管網溢流后,在圖4(a)所示的10個淹水深度測量點進行水位測量,由于本實驗淹水深度很小,因此在測量點附近均安裝有刻度尺,通過對其視頻拍攝,讀取水深深度變化進行測量。圖4(b)顯示了裝置沿主干管的縱斷面示意圖和高程設置。

圖4 小尺寸實驗裝置圖Fig.4 Schematic of the small-scale experiment

圖5 河堤前水位隨時間變化圖Fig.5 Time-series of water level in front of river bank

3 結果及討論

3.1 溢流量

在對耦合模型進行驗證分析前,先對管網溢流模型溢流量計算的可靠性進行確認。圖6 所示為Case1 溢流量計算值與實測值比較,二者的結果吻合度較好。Case1~Case4 的溢流量計算值與實測值比較統計如圖7 所示,Case1 至Case4 的溢流量依次降低,4 種情景的溢流量與洪水波初始水位及上升速度成正相關。Case1 的洪水位在實驗開始10 s 內最先達到并超過20 cm(檢查井頂端距河道靜止水面的高度),而后Case2 至Case4依次達到和超過該高度值,洪水位持續超過該值的時間越長,造成管網溢流的水量也越大。在比較Case1 至Case3 溢流過程時,發現即使不同情景下總的溢流量變化不大,但由于洪水位初始上升速度(洪水波陡峭程度)不同,也會導致溢流過程中短時間內溢流流量有較大差別,洪水波上升陡峭的情景下,檢查井單位時間的溢流量較大。4 種情景下管網溢流量分布特點是,主干管各檢查井M2、M3、M4 溢流水量大,臨近河堤并靠近主干管的M7、M8檢查井溢流量也相對其他檢查井較大,這些溢流量較大的檢查井也是管網中管徑前后變化的關鍵節點。

圖6 Case1的溢流量計算值與實測值比較Fig.6 Comparison between simulated and measured overflow volume for Case 1

圖7 Case1~Case4溢流量統計Fig.7 Overflow volume for Case1~Case4

3.2 地表淹沒

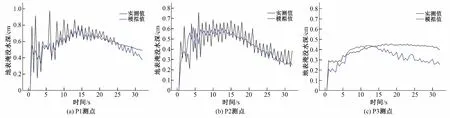

通過耦合模型對溢流洪水在地表漫流進行模擬分析,模型中地表網格精度為5 cm,曼寧粗糙系數根據聚氯乙烯板材質,取為0.010。圖8 所示為Case1 情景下,各淹沒水深測量點處的水位計算值與實測值的比較,二者基本一致。但在大約20 s 之后,模擬水深值均略低于測量值,這是因為模型計算中高估了地表返流入檢查井的水量。在實驗中,由于檢查井本身尺寸所限以及地表洪水淹沒水深較小(大部分情況下低于0.5 cm),導致當其返流入檢查井時,受到地表和檢查井井壁表面張力影響,抑制了水流流動,阻礙其流入檢查井及在井內水位下降。在模型中,并未考慮該表面張力的影響,因此在水位下降期,模擬水位值比測量值普遍偏小。

圖8 Case1地表淹沒水深計算值與測量值隨時間變化比較Fig.8 Time-series comparison of the simulated and measured inundation depth

此外,在溢流發生的初期,P1 和P2 測量點處,可以觀察到溢流和地表淹沒水深急劇增大,二者的淹沒范圍大致一樣,但是從檢查井溢水的方式略有不同,Case1 相對Case4,其溢流狀態更接近于噴涌。因此,河道洪水位上升的速度(洪水波的陡峭程度)對總的溢流水量體積影響較小,但對短期的溢流流量有較大影響。Case1 的初期洪水位上升快速,短期從檢查井溢出的水量大,若發生在實際洪水中,大量洪水短時間內從街道檢查井噴出,會造成嚴重后果,妨礙人員疏散避難,甚至對行人和車輛產生直接安全威脅。所以,為正確把握對象區域的管網溢流洪水風險,除考慮洪水位的高低之外,應對洪水波的形態、陡峭程度等因素進行系統分析,在模型中均應予以考慮。

圖9對比了不同時刻模型計算和實測的地表淹水范圍,選擇顏料著色效果最好的Case2 進行比較。M2 和M4 處的溢流淹水較顯著,并朝四周擴散,在模型計算結果中得到較好地再現。

圖9 地表淹水范圍比較(Case2)(單位:cm)Fig.9 Comparison of flooding area of the simulated and small-scale experiment

4 結論與展望

針對山區河道汛期雨季或因上游水庫泄洪造成的水位快速上漲,導致臨江管網發生溢流洪水的現象,建立了定量評價檢查井溢流與地表洪水淹沒分布的數值模型。通過理想算例和小尺寸管網溢流實驗,驗證了模型計算檢查井溢流和地表洪水淹沒分布的可靠性。主管干和臨江管線的檢查井在河道水位暴漲初期均有較大的溢流風險。河道洪水的最高水位、上漲速度和持續時間均對管網溢流產生影響,波形陡峭的洪水可使臨江檢查井產生噴涌,對街道行人和車輛避險有極大安全隱患。對有此類洪水風險的地區,建議可通過在管道或排水道末端合理安裝防潮門進行規避。使用本文提出的模擬方法,可有效地對管網溢流進行預測和安全風險評價,對區域洪水安全管理與應急疏散路線的合理制定可提供較強的技術支持,具有一定的工程借鑒和科學意義。

目前的模型當中,尚未考慮地面和檢查井井壁表面張力對水位下降期間水流流動的抑制作用,對小尺寸模型試驗驗證結果產生了不利影響,因此在未來會在模型中加以改進。此外,管道的長期使用與缺少維護會導致出現淤積、堵塞等情況,影響其水力性能,尤其是在管道下游或管道坡度平緩處,由于流速降低,泥沙或污染物固體大顆粒下沉,旱季時附著固結在管壁,對汛期或雨季及時排水不利,在本研究中未對此加以考慮。在后期研究中,還會針對工程中可能出現的防潮門設置情況進行進一步探討,提出更符合實際工程背景和需求的有效建議。