遠程塔臺運行評估研究綜述

黃濤,張朝

1.沈陽航空航天大學通用航空產業發展研究中心,遼寧 沈陽 110136

2.沈陽航空航天大學,遼寧 沈陽 110136

自20世紀以來,機場高聳的塔臺一直是空中交通管制(ATC)的典型標志,隨著航線干支網的發展、中小機場的興建以及通用航空的興起,中小機場昂貴的塔臺建設成本與低效的管制收益比例不合理現象越發嚴重。隨著高清視頻、全景增強視頻、網絡傳輸等技術的發展,遠程塔臺技術為空中交通管制提供了新方向。

遠程塔臺是地理位置和高度不受機場位置和構型限制,通過遠程監視信息替代現場目視觀察來監視機場及其附近區域或者機坪責任區,為航空器提供機場管制服務(部分含進近管制服務)或機坪管制服務的設施設備集合,又稱為數字塔臺[1]。一般包括相關席位設施設備、部署在遠端機場的數據采集處理裝置以及傳輸鏈路設備等[2]。1996年,德國宇航中心(DLR)飛行制導研究所提出利用虛擬現實技術(VR)實現虛擬管制塔臺新工作環境的建議,開始對歐洲和美國的最新VR技術進行調查,初步塑造遠程空中交通管制概念[3]。

安全是民航領域的第一要求。遠程塔臺的出現是空中交通管制的范式轉換,對其進行全方位的評估對民航安全的影響不言而喻。我國遠程塔臺起步較晚,研究相對集中于技術系統與操作,對遠程塔臺效能評估方面的研究相對匱乏,科學系統的評價指標與評估方案還有待研究。對國內外遠程塔臺運行評估研究發展現狀進行綜述,可以對比總結遠程塔臺運行評估經驗,完善評估指標,為遠程塔臺運行驗證提供理論依據,提升我國遠程塔臺運行評估工作,推廣遠程塔臺運行,助力我國民航空中交通管制服務降本增效。

2019年,中國民用航空局第二研究所圍繞遠程塔臺提出“可運行”“可視化”“可識別”“可通信”“可評估”的“五可”整體解決方案[4]。本文基于“可評估”解決方案,論述國內外遠程塔臺運行評估現狀,提出遠程塔臺運行三級評估指標體系,以便學者們展開深層次的指標測驗研究,推動我國遠程塔臺發展。

1 遠程塔臺研究現狀

1.1 國外遠程塔臺研究現狀

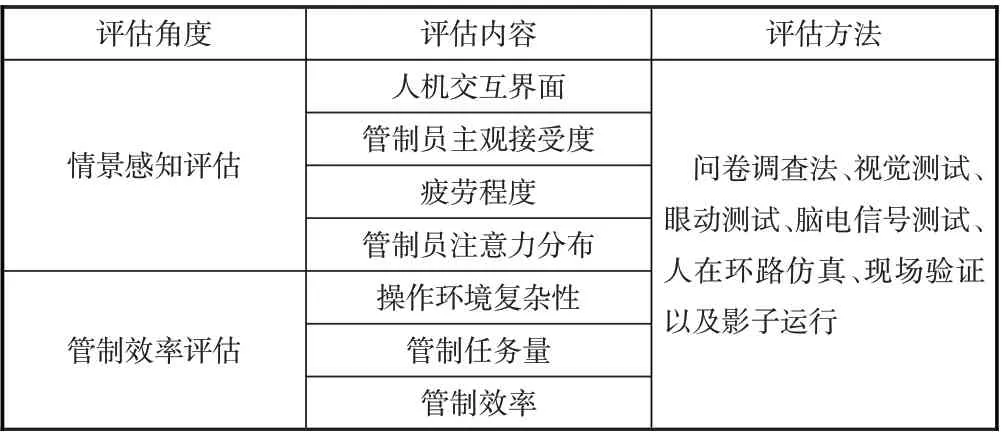

自20世紀Fürstenau提出虛擬塔臺概念后,歐洲一直致力于遠程塔臺運行的發展,并在技術操作與運行評估方面進行了大量研究(見表1),通過梳理文獻可知,歐洲遠程塔臺的評估主要包括情景感知評估及管制效率評估;評估方法主要分為主觀法及客觀法,主觀法主要為問卷調查,客觀法包括視覺測試、眼動測試、腦電信號測試、人在環路仿真、現場驗證以及影子運行。

表1 遠程塔臺運行評估內容及方法Table 1 Evaluation content and method of remote tower operation

1.1.1 情景感知評估

相較于傳統塔臺管制,情景感知評估是指在遠程塔臺單元內,對管制員對管制對象的行為感知能力進行評估,包括對航空器運動、態勢、距離等的判斷能力,旨在提高管制員情景感知力。

Fürstenau 為確定人機交互界面所需的視覺幀數,組織多名現役管制員進行飛機著陸過程中高動態保真度模擬,為遠程塔臺視頻技術最小視頻幀數指標提供理論支撐[5]。為提升管制員情景感知能力,2010年,Schaik剖析傳統管制任務的視覺特征,分析得出遠程塔臺操作的光學要求[6]。荷蘭國家航空航天實驗室(NLR)在影子模式下進行實時試驗高級遠程塔臺驗證,并對傳感器和人機界面進行設計和驗證,以增強空中交通管制員在能見度降低的情況下的情景感知能力[7]。高質量視頻數據是遠程塔臺操作的核心組成部分,管制員可以根據這些信息做出決策[8]。Barrowclough通過解耦進程有效地處理在單個遠程管制中心的所有數據,向管制員提供相關實時全景增強視頻系統[9]。

與主觀評估相比,神經生理測量更加客觀,Aricò通過測量腦電信號(EEG)比較不同遠程管制條件下工作量變化,為遠程塔臺系統評估提供客觀定量的指標[10]。管制員在人機交互界面系統之間的注意力分布是單個管制員執行多個管制任務的關鍵人機交互問題。Li 通過眼動參數試驗驗證多重遠程塔臺運行場景,發現管制員的視覺注意力與管制任務種類有明顯相關性,影響視覺注意力的因素包括視覺信息的呈現方式、視覺信息的復雜性以及操作環境的特征[11]。

為研究管制員在不同機場交通場景、遠程輔助系統、工作場所設計對管制任務和管制工作量的影響,德國航空航天中心耦合實時仿真和快速仿真為一種新的仿真模型,高效驗證各類管制情景下管制員的情景感知能力,從而為遠程塔臺運行驗證了大量人因工效指標[12-13]。

1.1.2 管制效率評估

管制效率評估是指對遠程塔臺管制員工作時間、工作強度、心理負荷、疲憊程度等方面進行評估,旨在改進工作環境與工作程序,提高遠程塔臺管制效率。

為提升遠程塔臺管制效率,Papenfuss 通過追蹤眼動數據、主觀問卷數據及訪談,分析管制員在管制任務中的信息獲取過程,模擬并評估低密度機場遠程塔臺管制的效率[14];Ohneiser進行了基于多重遠程塔臺人在環路模擬塔臺管制命令的預測和提取研究,旨在減少管制員的工作量[15];Josefsson使用基于工作負載及特殊機場交通狀況的多目標規劃,提出了遠程塔臺中心管制員管制任務最佳分配方案,評估了遠程管制不可預測的工作負載變化,為多重遠程塔臺管制任務分配提供客觀解決方案[16];Kearney使用美國國家航空航天局任務負荷指數(NASA-TLX),通過綜合心理需求、體力需求、時間需求、努力程度、效績水平、挫折程度6個維度比較傳統塔臺操作和遠程塔臺之間的工作量[17],發現空中交通管制員的精神需求、時間需求、努力和挫敗感在遠程塔臺管制和傳統塔臺管制之間存在顯著差異,為遠程塔臺管制員可以實現單一歐洲天空空中交通管理研究計劃的目標提供了科學證據,應用于管制員的培訓設計和遠程塔臺系統設計[18]。

1.2 國內遠程塔臺研究現狀

遠程塔臺可實現實時監視、目標識別及信息融合、自動預警及信息疊加等功能[19]。結合遠端傳輸的現場全景增強實時視頻,遠程塔臺可以大幅增強管制員對機坪交通態勢的感知能力,提高管制員在低能見度和繁忙條件下的運行指揮能力,促進機場容量、安全和效率的提升[20]。我國遠程塔臺研究起步較晚,研究主要集中在技術系統的優化與模擬仿真方面,對于評估指標及方案的研究相對匱乏,相較于歐美國家,我國在技術系統與運行制度方面還處于跟跑階段。

圖像技術是遠程塔臺的關鍵技術,程擎通過梯度分水嶺圖像分割算法在運算時間以及正確率兩個維度優化機場監控視頻圖像,在一定程度上解決了傳統SURF 計算重復率高、匹配時間長的缺點問題,提高了圖像處理技術的效率及魯棒性[21]。基于視頻MLAT 的遠程塔臺能借助高清數字攝像機、氣象傳感器、麥克風和其他相關設備將偏遠機場的實時情況準確地投影到大型機場塔臺中心屏幕上,管制員通過視頻來掌控機場信息[22]。

運動目標跟蹤是圖像處理的關鍵技術之一[23],為了提高運動分割的穩定性和實時性,楊璐提出運動歷史圖像(MHI)算法做運動分割,為遠程塔臺中的飛行器自動跟蹤和沖突預警提供技術支持[24]。針對遠程塔臺全景攝像機位置和高度的選擇具有經驗性,機場運行存在安全隱患,劉穎從塔臺最低視線角和跑道的通視性、ILS 障礙物評定面和顯示系統分辨率方面,提出了全景攝像機位置和高度的約束方程組[25]。

在遠程塔臺技術的模擬驗證方面,程擎以樹莓派Raspberry Pi 3B型機為搭建基礎,搭建遠程終端,模擬實現遠程終端影像視頻信息獲取、傳輸,溫濕度氣象數據的獲取,以及ADS-B信號接收等遠程塔臺技術基本功能[26]。為了降低各個模塊之間的耦合性,提高系統可靠性,楊璐基于微服務架構遠程塔臺系統,將微服務架構根據圖像處理、基礎服務、第三方接口等分類進行分布式處理,實現一個監控中心同時管制多個遠端機場塔臺的場景[27]。劉亞威通過試驗驗證視聽雙通道能夠顯著增強管制員的情景意識,為提升遠程塔臺人機交互水平提供理論支撐[28]。徐國標分析了遠程虛擬塔臺相關技術、系統的組成結構及與傳統塔臺的功能對比[29]。徐斌等以新疆遠程塔臺系統為基礎,通過FMECA 可靠性分析方法對遠程塔臺各個子系統進行了可靠性分析,發現管制員情景意識建立程度對遠程塔臺系統可靠性影響最大[30]。潘衛軍詳細介紹了幾種可用于分析遠程塔臺系統可靠性的方法,總結了適用于我國遠程塔架系統可靠性分析的方法[31]。

由上述可以發現,我國對遠程塔臺評估的研究較為宏觀,集中于對遠程塔臺系統整體可靠性的分析,對比國外豐富的情景感知和管制效率評估,缺少對人因工效指標的研究,對具體評估指標的研究相對匱乏,這也是本文的研究意義之一。

1.3 遠程塔臺發展現狀

1.3.1 國外遠程塔臺發展現狀

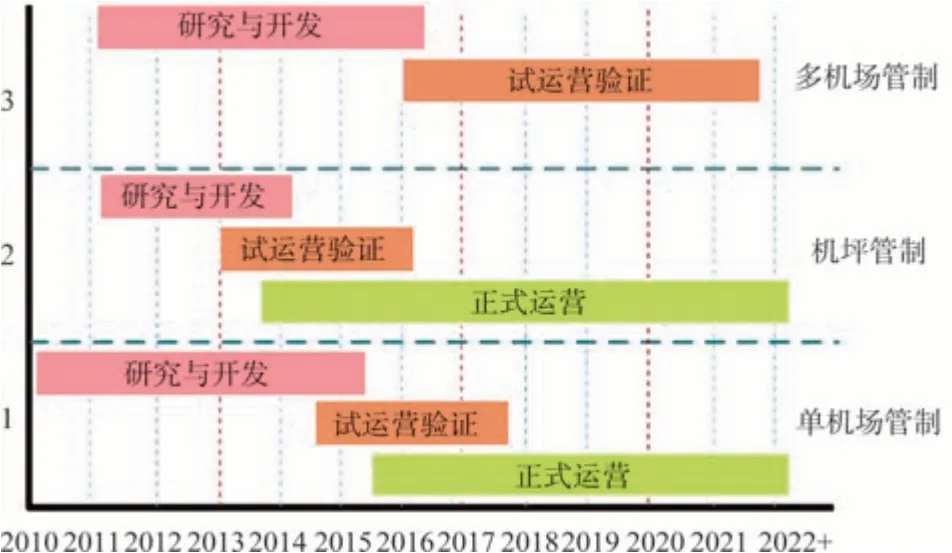

2014 年,單一歐洲天空空中交通管理研究計劃(SESAR)聯合執行機構(SJU)啟動遠程機場運行概念(RACOON)項目,旨在演示為多個機場提供遠程塔臺服務的可行性和成本效益[32],正式拉開了遠程塔臺管制服務的序幕,如圖1所示。

圖1 國外遠程塔臺發展時間線Fig.1 Development timeline of foreign remote tower

2015 年,第一個完全符合國際民航組織要求的遠程塔臺獲得批準并在瑞典投入運行;同年,德國核準Saarbrucken機場進行遠程塔臺運行[33]。2016 年,愛爾蘭正式展開全世界第一個多重遠程塔臺試點研究,該研究進行了50 次從單塔運行到多塔運行的遠程塔臺運行的大規模示范試驗,供空中航行安全監管機構進行安全評估[34]。2017 年起,德國空中導航服務提供商DFS為薩爾布呂肯這個中型機場提供機場控制服務,這使薩爾布呂肯成為德國第一個遠程控制的機場[35]。2018 年3 月,挪威空中導航服務商AVINOR 與英德拉對從一個遠程地點同時管制多個機場進行了首次成功驗證,管制員從一體化管制席位為三個機場同時提供管制服務,可以獲得所有相關信息和控制功能,包括雷達交通圖像、氣象信息、電子飛行進程單等[36];同年8月,立陶宛空中導航服務商(ON)、德國航空航天中心在布倫瑞克對多重遠程塔臺進行了第二階段的驗證。

2019年,巴西實施南美第一個遠程空中交通管制塔,法西斯公司為巴西圣克魯斯空軍基地安裝遠程塔臺技術[37],至此遠程塔臺在民用航空與軍用航空中皆有應用;同年,澤西機場成為英國第一個使用數字遠程塔臺技術管理空中交通的機場,標志著遠程塔臺首次被用于在英國商用飛機的管制[38]。2020 年,丹麥航空公司利用FREQUENTIS DFS AEROSENSE集成的遠程塔臺和進近中心來解決空域效率和服務提供問題[39];同年,英國皇家空軍在其位于蘇格蘭的萊斯茅斯基地選擇薩博數字空中交通解決方案進行數字塔臺能力的作戰概念論證[40]。

1.3.2 國內遠程塔臺發展現狀

2015年,中國民航局印發《中國民航航空系統組塊升級(ASBU)發展與實施策略》,明確提出發展遠程塔臺[41]。2019 年11 月24 日,浙江省飛服中心遠程塔臺成功完成了中國民航史上首次航空器起降遠程指揮試驗[42]。2020年5月21 日,新疆那拉提機場試運行遠程塔臺技術,成為國內首個成功試運行遠程塔臺的運輸機場[43];同年,民航安徽空管分局啟動了與池州九華山機場聯合開展遠程塔臺試點的工作,目前安徽空管分局遠程塔臺項目已進入建設階段[44]。2021年,民航天津空管分局提出推進遠程塔臺管制工作來延長民航管制人員職業生涯的可行性[45]。此外,廣州白云機場、貴陽龍洞堡機場、珠海金灣機場探索遠程塔臺機坪管制服務并取得工程化應用[46];內蒙古錫林浩特機場、二連浩特機場,云南寧蒗瀘沽湖機場,青海遠程塔臺試點陸續開展遠程塔臺試點工作,其中青海遠程塔臺試點試驗開展多重遠程塔臺空中交通管制服務;順豐無人機聯合多家科技企業預打造“遠程塔臺+無人機”運行模式,共同開展通航遠程塔臺在國內的全面推廣工作[47]。

在規章制度方面,我國已頒布了《遠程塔臺技術需求(意見征求稿)》、《遠程塔臺運行評估規范(意見征求稿)》,對我國遠程塔臺的評估具有指導意義。

通過上述可知,雖然我國遠程塔臺發展勢頭強勁,但起步時間晚,各類模式驗證時間較國外都有4~5 年的差距,見表2。

表2 國內外遠程塔臺首次運行時間比較Table 2 Comparison of first operation time of remote tower at home and abroad

2 遠程塔臺運行評估概念

2.1 遠程塔臺功能模塊及運行模式

2.1.1 遠程塔臺功能模塊

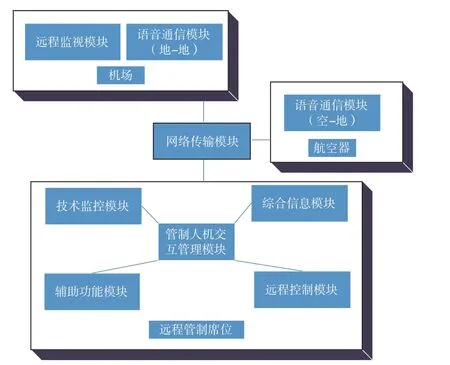

遠程塔臺功能模塊主要包括遠程監視模塊、語音通信模塊、網絡傳輸模塊、管制人機交互管理模塊、綜合信息模塊、遠程控制模塊、輔助功能模塊、技術監控模塊。

(1)遠程監視模塊:用遠程監視替代現場目視觀察,為管制員提供感知遠端機場及附近區域或完整的機坪責任區域實時運行狀態的相關監視信息。

(2)語音通信模塊:為遠程塔臺單元與機場、航空器之間提供連續、穩定、可靠的語音通信。

(3)網絡傳輸模塊:遠程塔臺單元與機場、航空器之間的網絡傳輸鏈路,保障機場、航空器與遠程塔臺單元之間數據傳輸的連續性、穩定性和可靠性。

(4)管制人機交互管理模塊:為管制員提供圖形用戶界面及其他技術系統交互的接口,其主要功能是向管制員提供管制相關信息,管制員可通過人機交互界面輸入新信息或修改已有信息。

(5)綜合信息模塊:為管制員提供管制相關的航空情報、航空氣象、靜態資料等綜合信息。

(6)遠程控制模塊:遠程監控遠端機場助航燈光,并能獲取遠端機場照明、警報等相關基礎設施的工作狀態信息。

(7)輔助功能模塊:包括遠程塔臺單元正常運行所需的輔助功能,一般不直接影響遠程塔臺正常運行,如記錄、回放、數據分析等。

(8)技術監控模塊:對遠程塔臺技術系統的運行情況進行監控,并輸出相應的系統運行狀態信息。

各功能模塊相互關系如圖2所示。

圖2 遠程塔臺各功能模塊相互關系Fig.2 Relationship among function modules of remote tower

2.1.2 遠程塔臺運行模式

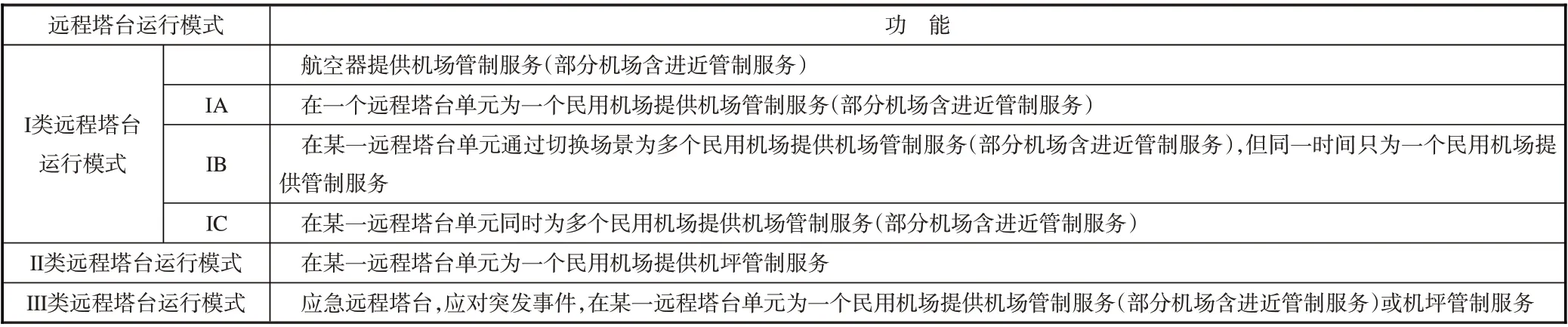

遠程塔臺作為空中交通管制的范式轉換,國內已經開始探索遠程塔臺模式(見表3),參考歐美國家遠程塔臺運行經驗,根據提供遠程塔臺服務的特征,遠程塔臺運行模式可分為:(1)I類遠程塔臺運行模式:用遠程塔臺替代傳統塔臺,為航空器提供機場管制服務(部分機場含進近管制服務);(2)Ⅱ類遠程塔臺運行模式:在某一遠程塔臺單元為一個民用機場提供機坪管制服務;(3)Ⅲ類遠程塔臺運行模式:應急遠程塔臺,即為應對突發事件,在某一遠程塔臺單元為一個民用機場提供機場管制服務(部分機場含進近管制服務)或機坪管制服務,以防止機場管制服務(部分機場含進近管制服務)或機坪管制服務中斷或停止,作為原塔臺備份使用。目前,我國I類、Ⅱ類遠程塔臺運行模式均有試運行試點。

表3 我國遠程塔臺運行模式Table 3 Operation mode of remote tower in China

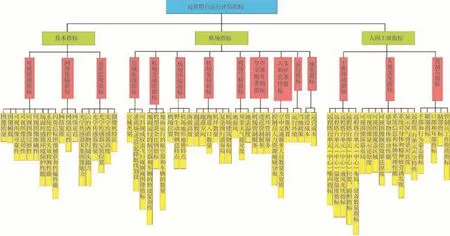

2.2 遠程塔臺運行評估指標

指標是評估方案的核心,經過對國內外文獻的梳理,現初步構建遠程塔臺運行評估指標體系如圖3 所示,其中包括一級指標3 個、二級指標15 個、三級指標66 個。基于評估的角度不同,將遠程塔臺評估指標分為機場指標、技術指標及人因工效指標三個一級指標。其中,機場指標是機場適配遠程塔臺的最低要求,技術指標是實現遠程塔臺管制的技術最低要求,人因工效指標是遠程塔臺情景感知的評估標準。區別于傳統塔臺管制,遠程塔臺管制是典型的“人機”交互作業,人機交互中管制員差異化感知水平決定遠程塔臺是否可以替代傳統塔臺進行管制作業。因此,人因工效指標是遠程塔臺評估指標中最關鍵的指標集。

圖3 遠程塔臺運行評估指標體系Fig.3 Remote tower operation evaluation index system

2.2.1 機場指標

機場指標決定著是否在該機場應用遠程塔臺技術以及適配的遠程塔臺模式[48]。其中包括:(1)空域航線指標:包括空域類別、進離場/進近/起降航線劃設、目視或儀表飛行規則等指標;(2)機場交通流指標:包括地面運行的航空器和車輛的數量、軌跡復雜性及機型混雜比例指標;(3)機場環境指標:包括機場位置、海拔高度、機場地形地勢特點、野生動物棲息特點等指標;(4)機場布局指標:包括跑道數量、跑道方向、跑道入口數量、機坪數量、復雜滑行道布局、機場建筑物布局;(5)機場氣候指標:包括地面風、異常天氣能見度、地表溫度等指標;(6)空中交通服務類別指標:包括機場管制服務、進近管制服務、機坪管制服務等指標;(7)人文和社會條件指標:包括對管制員人力資源地域分布、機場空中交通服務人員數量和資質、資源配置等的優化指標;(8)成本指標:包括建設成本和運營成本指標;(9)運行指標:包括運行環境和當地政策等。

2.2.2 技術指標

技術指標是確保遠程塔臺運行的關鍵指標[49],其中包括:(1)可視圖像指標:包括圖像質量、圖像幀數、可視圖像可靠性、可視圖像適用性、可視圖像完整性、可視圖像準確性、場面傳感器環境保護性能、系統監控及失效檢測性能、可視圖像在所有情況下捕獲和傳輸閃爍信標圖像的能力。(2)網絡傳輸指標:網絡帶寬、網絡延遲、網絡穩定性、可視圖像從采集到呈現的端到端延遲、環境音頻從采集到播放的端到端延遲、語音通信的端到端延遲。(3)遠程監視指標:光學傳感器采集圖像能力、云臺查看特定地點和物體的特寫鏡頭能力、光學傳感器數量、光學傳感器安裝位置、光學傳感器高度、攝像機特性。

2.2.3 人因工效指標

人因工效學(HFE)評估是指對已有的產品或系統展開評估,常見的評估包括可視性、可達性、舒適性、疲勞、肌肉受力等指標,進而指導當前產品或系統進行完善或指導未來產品或系統的開發[50]。人因工效學是遠程塔臺運行的重要評估原則,為提升管制員情景意識感知能力,遠程塔臺的技術系統和運行環境設計必須符合人因工效學原理[51]。

(1)工作環境指標

工作環境指標包括:遠程塔臺單元(中心)的噪聲、溫度、濕度、通風、光線等工作環境條件;遠程塔臺單元(中心)的位置、面積、布局、設備數量等指標[52]。

(2)人機交互指標

人機交互指標包括:可視圖像屏幕布局,可視圖像相比現實的還原度,可視圖像覆蓋區域,可視圖像能否提供流暢、規律和操作上可接受的視覺效果(如呈現移動、閃爍、旋轉物體),感知移動物體的性能(加速、減速、方向變化),可視圖像能否支持管制員判斷目標之間的距離,系統的信息和標牌管理功能,人機交互界面的顯示效果(如顏色、亮度、對比度等),系統對身體和精神的疲勞誘發程度,全景視頻拼接效果,顯示屏與背景的對比度,顯示屏布置,遠程塔臺單元的聲學特性。

(3)管制員指標

管制員指標包括:管制員指標管制員在崗執勤中需要使用腦部思考做預案、眼部監視航空器動態、口部發出管制指令、耳部聽取機組通話、手部記錄填寫進程單等執行管制運行任務,遠程塔臺設計需要適應管制員腦部、眼部、口部、耳部、手部人因工效學需求[53]。手部和行為姿態指標:人體動作、關節角度、扭矩、時空行為、交互行為、呼吸頻率、皮電活動、脈搏波[54];眼部指標:興趣區關聯注視時間(興趣區持續時間、次數、首次注視時間、總注視時間等)、興趣區關聯掃視時間(興趣區持續時間、次數、首次掃視時間、總掃視時間等)、瞳孔大小、眨眼次數、眼跳、眼瞼閉合度;口部和耳部指標:應答反應時,語義識別:重復(repeat),語義識別:糾正(correct);腦部指標:α(阿爾法)、β(貝塔)、θ(西塔)、δ(德爾塔)波能量功率譜密度時間譜,包括額葉(語言、軀體運動)、頂葉(軀體感覺)、顳葉(聽覺)、枕葉(視覺);腦皮層氧合血紅蛋白(HbO)和脫氧血紅蛋白(HbR)。

管制員工作資質指標包括:管制員的年齡、身體健康情況、工齡、管制員級別、是否接受過遠程塔臺管制培訓等指標。

3 展望與未來

遠程塔臺是近年來國內民航領域的研究熱點,涉及傳感器技術、計算機科學、生理心理學、人因工效學等多門學科。遠程塔臺運營的主要目標是小型、低密度機場(通常是單次運營,很少超過兩次同時運行)和偶爾具有中等交通密度(超過兩次同時運營)的季節性旅游機場。截至2021 年年底,我國境內共有運輸機場(不含香港、澳門和臺灣地區)248個,旅客吞吐量為90748.3萬人次。其中,支線機場219個,旅客吞吐量為26498.5萬人次,僅占2021年全國旅客吞吐量的29.8%,這些支線機場目前的業務利潤率較低,遠程塔臺設施將產生較低的維護、人員配備和培訓成本,并能夠長期運行,從而將機場收入損失降至最低,在我國擁有良好的應用前景。盡管有良好的應用前景,目前我國遠程塔臺領域還存在大量人因工效指標待驗證、缺乏行業內認可度、缺乏合理的規章制度等不足。對此,在運行模式、評估工作及規章制度方面有如下展望:

(1)在運行模式方面,我國應加速發展單機場遠程塔臺運行模式,累積遠程空中管制經驗;推廣大型機場遠程塔臺機坪管制模式;積極開展遠程多機場管制試點,增大遠程塔臺應用比例,探討遠程塔臺在多個機場之間靈活管制的可能性,實現我國遠程塔臺多種運行模式的應用。

(2)在評估方面,需要細化評估指標,開展人因工效評估工作,用科學的模型確定遠程塔臺運行績效和安全績效相關數據與人因工效評估指標的關聯性,建立符合我國遠程塔臺運行特征的評估指標網;結合定性定量多種方法對我國遠程塔臺運行綜合評估,得出遠程塔臺的人—機—環境匹配程度及程序設計合理性,確保遠程塔臺安全、高效的運行。

(3)在規章制度發面,需要對原有管制流程進行有目的性的任務切割,對監視信息讀取與處理、地空通信接收與發送、電報處理及協調組織等主要管制業務進行系統科學的分割,并將處理流程標準化,建立符合遠程塔臺中心運行特征及要求的管制任務標準化處理程序。

4 結束語

本文通過文獻梳理,對國內外遠程塔臺評估研究現狀進行分析。結果表明,遠程塔臺管制屬于典型的人機交互范疇,需要依據人因工效原理從情景感知和管制效率兩個方面進行評估;對國內外遠程塔臺運行研究發展現狀進行了綜述與比較,發現我國遠程塔臺距離國外成熟的應用還有4~5年的距離;闡述了遠程塔臺功能模塊以及運行模式,根據國內外研究和規章制度,提出遠程塔臺運行三級評估指標體系。評估指標與遠程塔臺運行績效和安全績效的關聯性有待深入探索與研究,因此下一步的研究是完善評估指標體系,建立合理完善的評估指標網絡和評估模型,推動我國遠程塔臺運行評估工作。