海陸過渡相頁巖低阻成因分析及飽和度計算

——以川東南A地區龍潭組為例

虞 成,張超謨,張占松,王 昆,石文睿,周雪晴,劉偉男

( 1. 長江大學 油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室,湖北 武漢 430100;2.中國石化勘探分公司,四川 成都 610041 )

0 引言

頁巖氣是以吸附態和游離態賦存于泥頁巖的天然氣[1]。借鑒北美頁巖成功開發經驗,基于海相頁巖勘探評價和開采工藝體系,中國建立涪陵、威遠—長寧、昭通三個海相頁巖氣工業化生產示范區[2],陸相頁巖初步勘探開發,如四川盆地元壩地區相關井成功試氣。人們對海陸過渡相頁巖地層研究較少,海陸過渡相頁巖與海相頁巖地層不同,具有巖性復雜、非均質性強且出現頁巖氣低阻特征,導致經典電法飽和度計算模型應用效果較差。

對于儲層低阻問題,程相志等[3]、肖圣東[4]認為鉆井過程中泥漿侵入、井眼垮塌等現象降低地層電阻率;楊小兵等[5]認為高黏土質量分數、高黃鐵礦質量分數是影響頁巖低阻的重要因素;孫建孟等[6]認為地層含有較高礦化度地層水降低頁巖電阻率;王玉滿等[7]認為海相頁巖炭化程度越高,電阻率越低;王建波等[8]、ZHU L Q等[9]認為復雜孔隙結構影響頁巖電阻率。

飽和度是頁巖測井評價重要參數,地層低阻特征影響飽和度計算。分析飽和度與孔隙度相關關系,建立飽和度計算模型,是最方便有效的預測飽和度方法,經典Archie公式在純砂巖地層中計算飽和度效果較好[10];SIMANDOUX P在Archie模型基礎上考慮泥質影響[11],進行不同形式泥質校正,提高Archie模型精度;Schlumberger公司提出不考慮泥質分散形式的Total-Shale公式,是目前頁巖儲層計算飽和度使用最廣泛的模型[12];AMIRI M利用孔隙度—電阻率增大因子對Indonesia飽和度公式進行校正,提高飽和度預測效果[13];VINCENT M等認為黏土和粉砂質頁巖儲層含有較多束縛水,使用Archie公式計算飽和度值偏低,提出適用于黏土和粉砂質頁巖儲層的電導率飽和度計算模型[14];KADKHODAIE A等認為頁巖中泥質降低電阻率、有機質增大電阻率,提出泥質和有機質校正模型[15];XU J L等認為采用Total-Shale公式計算的飽和度偏差是由有機質引起的,提出有機質校正飽和度計算模型[16]。研究區導電礦物和炭化頁巖質量分數較高,僅考慮孔隙流體和泥質影響的飽和度計算模型并不適用。

以川東南A地區龍潭組海陸過渡相頁巖儲層為例,分析巖石物理和測井響應特征,明確低阻影響因素,對比Archie及Total-Shale公式飽和度預測效果;在低阻頁巖黏土、黃鐵礦、孔隙流體導電基礎上[17],考慮有機質、炭化頁巖及高階煤對電阻率的影響,改進并聯導電飽和度計算模型,在模型中篩選數據優化飽和度計算結果,為研究區頁巖儲層飽和度評價提供指導。

1 區域地質概況

1.1 構造位置

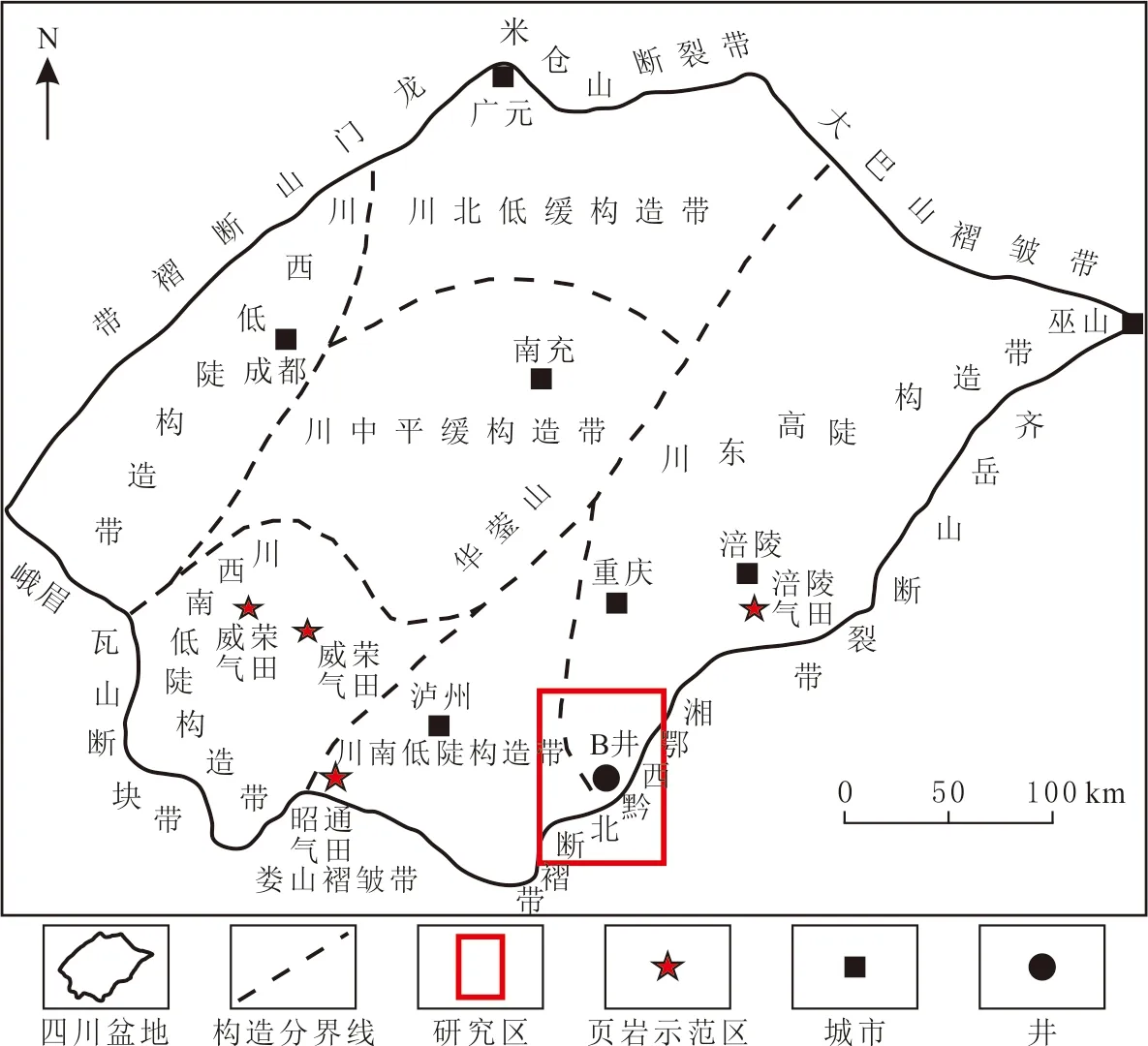

丁山構造位于湘鄂西黔北斷褶帶和四川盆地川東高陡斷褶帶、川東南低陡斷褶帶接合部位,為受齊岳山斷裂控制的逆沖推覆構造。早期(晚燕山期),主要受來自雪峰山推覆構造帶北西向的擠壓作用,發育一系列呈北東向展布的構造;后期(燕山末期—喜山中期),受北東—南西向構造擠壓應力,發育一系列呈北西向、北北西向展布的構造。構造特征主要由高陡背斜帶和斷裂帶組成的隔擋和隔槽式褶皺組成,呈排呈帶平行排列[18-19]。研究區位于丁山構造北西翼(見圖1),發育侏羅系、二疊系、三疊系,其中二疊系上統龍潭組屬于海陸過渡相頁巖。

圖1 四川盆地構造單元劃分及研究區位置Fig.1 The division of tectonic units and the location of the study area in the Sichuan Basin

1.2 儲層特征

研究區有機質類型主要為Ⅱ2、Ⅲ型干酪根。頁巖儲層總有機碳質量分數(w(TOC))為0.21%~58.62%(含炭化頁巖及煤),平均為8.52%。鏡質體反射率(Ro)為1.65%~2.65%,平均為2.05%,以生氣為主,屬于高—過成熟階段。隨埋深增加,鏡質體反射率增大。研究區頁巖儲層屬于較為優質烴源巖,具有勘探開發價值[18-20]。

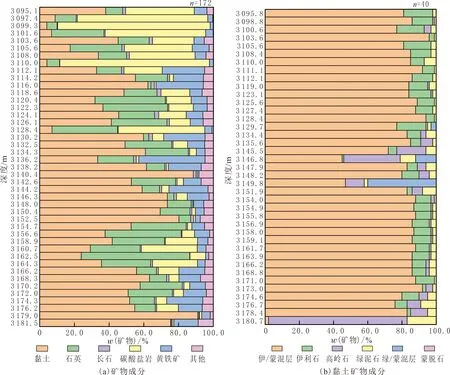

研究區龍潭組巖性以灰黑色泥巖、黑灰色頁巖和高炭質黑色頁巖為主,伴隨黃鐵礦和煤層發育。研究區B井礦物X線衍射實驗結果(見圖2)表明,黏土質量分數平均為47.20%,隨深度增加,黏土質量分數逐漸增加;石英質量分數平均為20.00%;碳酸鹽巖主要由白云石、方解石和菱鐵礦組成,質量分數平均為21.20%,主要集中發育于龍潭組上部;黃鐵礦發育,局部質量分數可達60.30%,平均為6.26%。研究區龍潭組礦物種類較多且質量分數變化大,表明儲層巖性復雜,非均質性強,脆性礦物質量分數相對較少,壓裂改造效果較差。

圖2 研究區B井龍潭組頁巖儲層礦物和黏土礦物成分分布Fig.2 Mineral composition and clay mineral composition of the Longtan Formation in well B in the study area

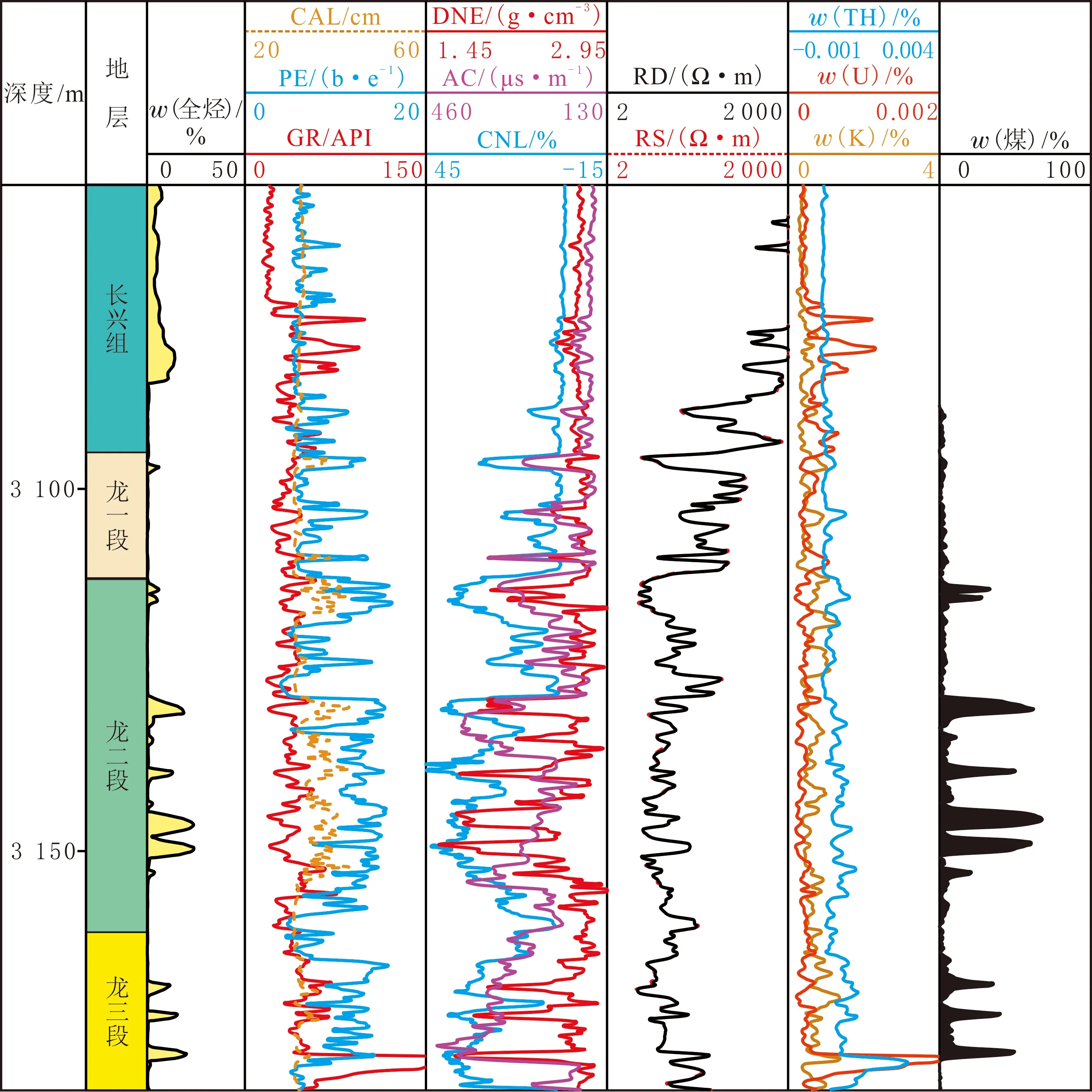

龍潭組頁巖儲層(埋深為3 095.0~3 185.0 m)常規測井曲線特征明顯,整體呈“三增大、兩降低”趨勢,即自然伽馬、聲波時差和中子孔隙度增大,密度和電阻率降低(見圖3)。北美Barnett頁巖成熟度增大,孔隙內生成不導電烴類流體,地層電阻率增大;川東南龍馬溪組(Ro為2.4%~3.6%)海相頁巖中,有機質炭化使電阻率曲線隨Ro增大呈“鐘形”“弱鐘形”“扁平形”特征[7];研究區龍潭組頁巖儲層電阻降低且電阻率曲線形態整體向低阻端凹陷,區別于龍馬溪組頁巖的“漸變低阻”特征。

2 低阻成因分析

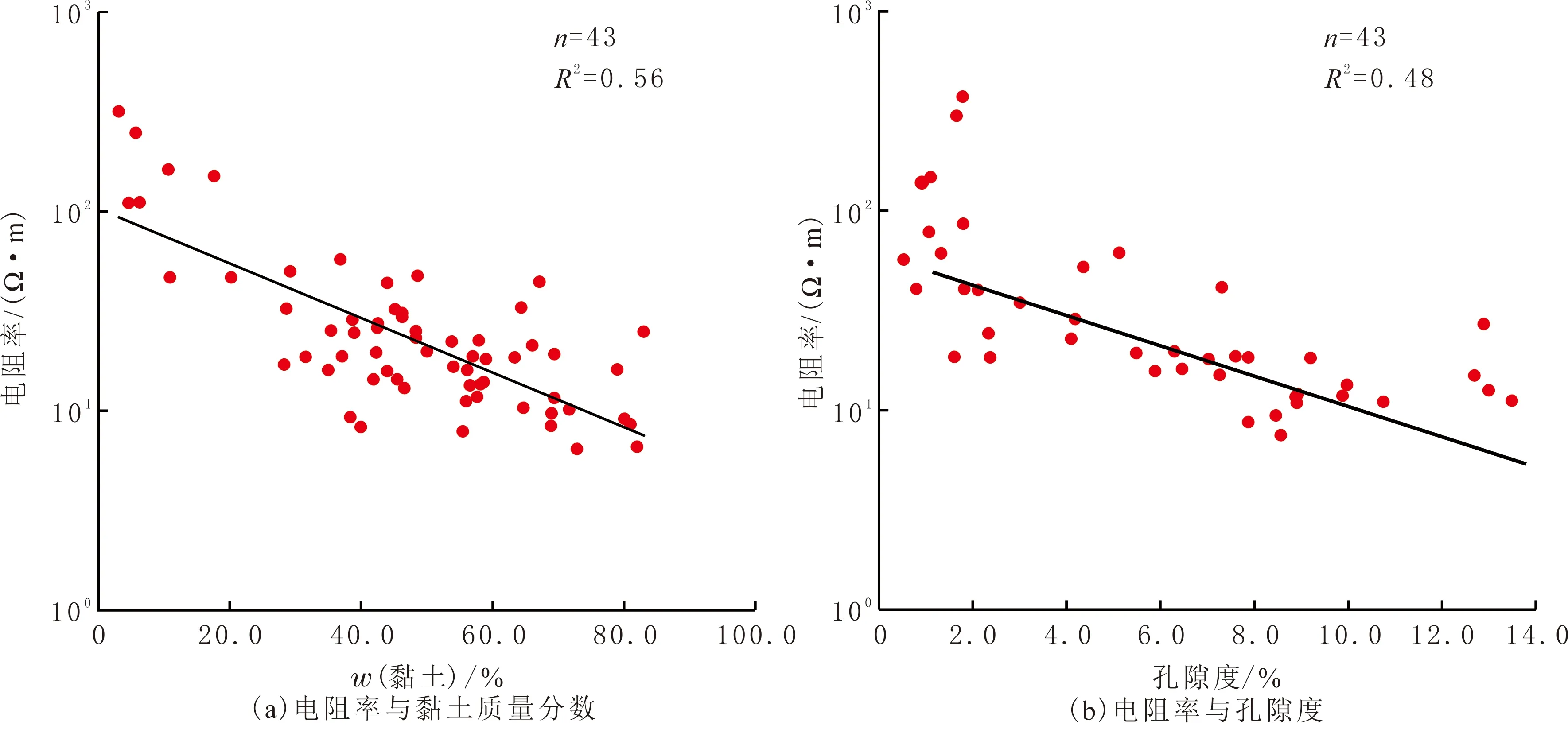

龍潭組黏土礦物質量分數高、孔隙類型及結構復雜、黃鐵礦質量分數高及有機質炭化現象使儲層電阻率較低。此外,研究區海陸過渡相頁巖儲層高階煤發育降低地層電阻率。

2.1 黏土礦物

水基泥漿鉆井環境黏土礦物具有較低的電阻率(見圖4(a))。黏土礦物顆粒直徑為納米級至微米級,具有較大比表面積和較強表面自由能,黏土顆粒通過強吸附能力在表面形成薄膜束縛水,增強黏土導電性。黏土礦物蒙脫石和伊利石具有較強陽離子交換能力,晶格結構常處于不平衡狀態,易發生不同價離子取代作用,造成離子附加導電[21-23]。黏土礦物X線衍射實驗結果(見圖2(b))表明,研究區黏土礦物主要以伊/蒙混層和伊利石為主,高黏土束縛水含量和陽離子附加導電性使龍潭組頁巖具有較低的電阻率。

圖3 研究區龍潭組頁巖儲層常規測井曲線Fig.3 Conventional logging curves of the Longtan Formation reservoir in the study area

2.2 孔隙類型及結構

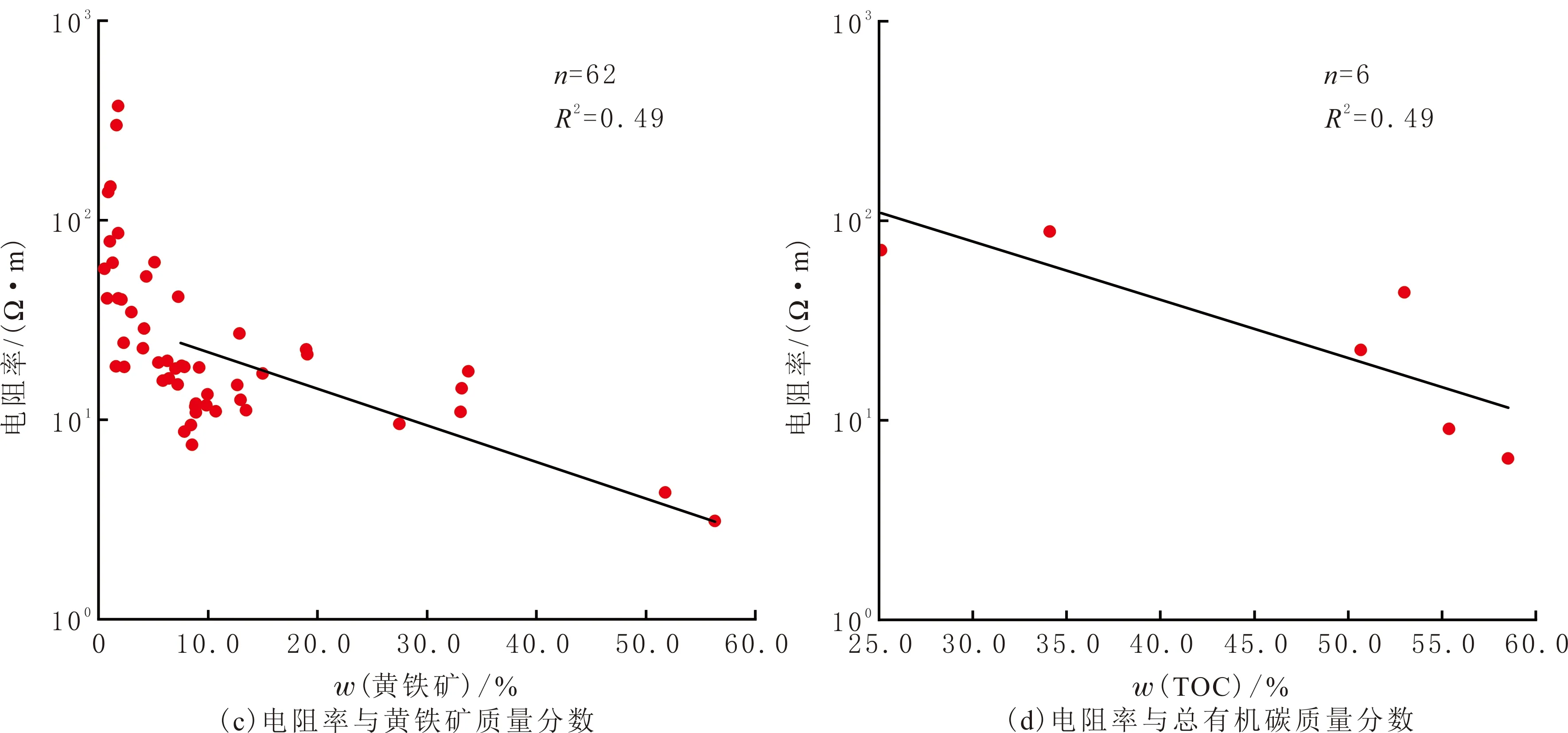

研究區巖樣氬離子掃描電鏡表明,龍潭組頁巖主要發育粒間溶孔、黏土片間孔、構造縫等孔隙類型,瀝青發育少量孔隙,部分塊狀有機質與礦物基質邊緣發育孔縫,無機孔、縫為主要儲層空間。孔隙形態為球形、不規則多邊形、條狀形,連通性為中等,孔隙結構復雜[23-27](見圖5(a-d))。

圖4 研究區龍潭組儲層電阻率影響因素分析Fig.4 Analysis of factors affecting resistivity of the Longtan Formation reservoir in the study area

圖5 研究區龍潭組孔隙類型及黃鐵礦氬離子掃描電鏡照片Fig.5 Main pore types and pyrite argon ion scanning electron microscope images of the Longtan Formation reservoir in the study area

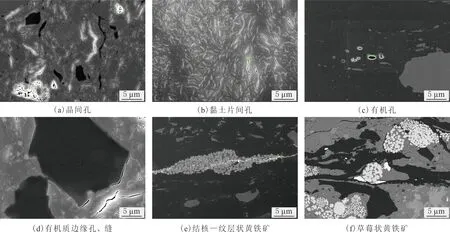

根據毛細管壓力曲線形態(見圖6(a-b)),初始階段較陡表明巖樣有較高驅替壓力,孔徑較小;未見中間平緩段,末端曲線形態隨中部平坦段變化而變化,即巖石內孔道大小分布不集中,分選較差且飽和度中值壓力pC50較大,中值半徑r50較小,非均質性強,儲層孔滲性較差,產氣能力較弱。毛細管壓力曲線整體偏右上,呈“細歪度”形態,孔隙、喉道較小,巖石孔隙結構復雜。

等溫吸附—脫附曲線形態(見圖6(c-d))屬于Ⅳ型吸附線。由于較多微孔存在,氮氣強吸附作用使低壓段偏y軸;高壓段曲線上揚,表明樣品對氮氣吸附未達到飽和,即巖石中存在孔徑大于50.0 nm的大孔隙。分析滯后環形態特征,屬于“H3”型滯后環[28],反映片狀粒子堆積而成的狹縫孔的存在,即黏土片間孔發育。

綜合實驗曲線分析和孔徑分布(見圖6),研究區龍潭組孔隙以微孔(<2.0 nm)和介孔(2.0~50.0 nm)為主,發育一定數量的大孔。龍潭組頁巖非均質性較強,孔隙、喉道半徑較小。復雜孔喉結構和親水性黏土片間孔發育,較多束縛水滯留在孔隙結構內,使頁巖具有較高含水飽和度,導致儲層電阻率降低,呈低阻特征(見圖4(b))。

圖6 研究區龍潭組頁巖微孔隙結構Fig.6 Micropore structure of the Longtan Formation shale in the study area

2.3 黃鐵礦

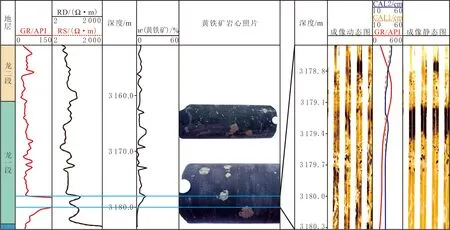

黃鐵礦是良導體,具有較強導電性(見圖4(c))。草莓狀黃鐵礦內晶體之間存在較多微孔隙,產生的烴類流體賦存影響地層電阻率[29]。研究區龍潭組潮坪—潟湖沉積環境有利于黃鐵礦生成[30],黃鐵礦質量分數較高,部分層段可達60.30%,儲層電阻率顯著降低。氬離子掃描電鏡表明,研究區龍潭組黃鐵礦呈結核—紋層狀(見圖5(e))和草莓狀(見圖5(f))兩種形態特征。結核—紋層狀黃鐵礦以立方體結構分布于黏土,富集一定形態后顯示順層產出的細條帶狀;草莓狀黃鐵礦是多邊形微晶體組成的集合體,呈團塊狀,常與黏土共生[31]。研究區B井成像資料(見圖7)表明,層狀分布黃鐵礦在成像上呈黑色條帶狀,團塊狀和分散狀黃鐵礦多呈米粒形態。龍潭組草莓狀黃鐵礦體積分數較高且與黏土并聯導電,是頁巖低電阻率的重要原因。

2.4 炭化頁巖層及煤

頁巖炭化是指有機質演化階段過高而生成導電石墨物質。煤化是在合適溫度、壓力條件下,來源于陸生高等植物的Ⅲ類干酪根變質成煤過程,高階煤進一步變質成為半石墨、石墨。在海陸過渡相頁巖中,有機質物源相近,較高的溫度和壓力條件使炭化頁巖和煤共生。

一種重要低阻影響因素是當鏡質體反射率超過3.5%時,海相頁巖出現有機質炭化現象,電阻率不同程度降低,曲線形態從“箱形”到“扁平形”再到“細頸形”變化[7]。根據巖心薄片資料,識別龍潭組發育炭質頁巖,頁巖電阻率降低。另一重要低阻影響因素是高階煤層發育,煤巖煤化程度較高時,煤層中固定碳質量分數增大,電阻率下降[32]。低階煤——褐煤是不良導體,較高煤級的無煙煤是良導體[33]。煤中固定碳質量分數越高,測量w(TOC)越大。結合巖心薄片和熱解w(TOC),可用高w(TOC)定量表征煤層固定碳質量分數,分析固定碳與電阻率曲線相關關系(見圖4(d)),w(TOC)越大,電阻率越低,高階煤發育引起地層電阻率降低。炭化頁巖和高階煤的共同影響是造成研究區龍潭組地層低阻特征的原因之一。

圖7 研究區B井黃鐵礦電性特征Fig.7 Electrical characteristics of pyrite of well B in the study area

3 飽和度計算

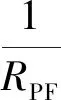

3.1 并聯導電骨架模型

一般有機質不導電[6,15,17],在并聯導電飽和度計算模型(模型1)中不考慮有機質,計算公式[17]為

(1)

改進并聯導電飽和度計算模型認為有機質增大地層電阻率,當頁巖成熟度過高,有機質炭化使地層具有導電性,測量w(TOC)較大。海陸過渡相頁巖儲層有機質炭化層段和高階煤層(導電)集聚出現,可用高w(TOC)表示炭化頁巖和煤層。假設:(1)頁巖骨架中基質礦物黃鐵礦導電,其余骨架礦物完全不導電;有機質不導電且電阻率增大,有機質炭化或高階煤發育層段具有導電性;孔隙流體導電。(2)并聯導電滿足相加原則[10]。

建立研究區龍潭組頁巖儲層導電模型(見圖8,RK為有機質電阻率),泥頁巖電阻率主要受黏土體積分數、黃鐵礦體積分數、有機質體積分數(炭化或高階煤)及孔隙流體的影響。計算每一部分導電率,改進并聯導電飽和度計算模型(模型2)為

(2)

式中:VT_cut為頁巖發生炭化時有機質體積分數下限(用薄片分析資料和交會圖版判定,由測量w(TOC)換算得到);RT為炭化頁巖或煤層電阻率。

圖8 研究區龍潭組頁巖儲層導電模型Fig.8 Conductivity model of the Longtan Formation shale reservoir in the study area

3.2 有效總有機碳質量分數篩選

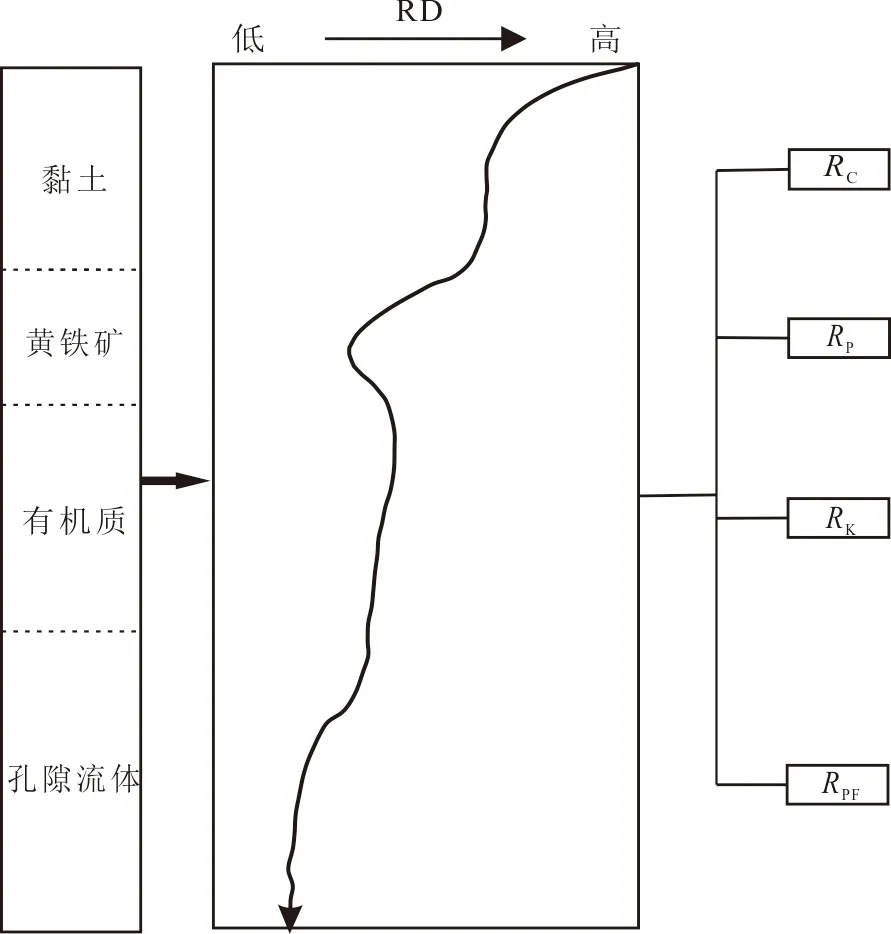

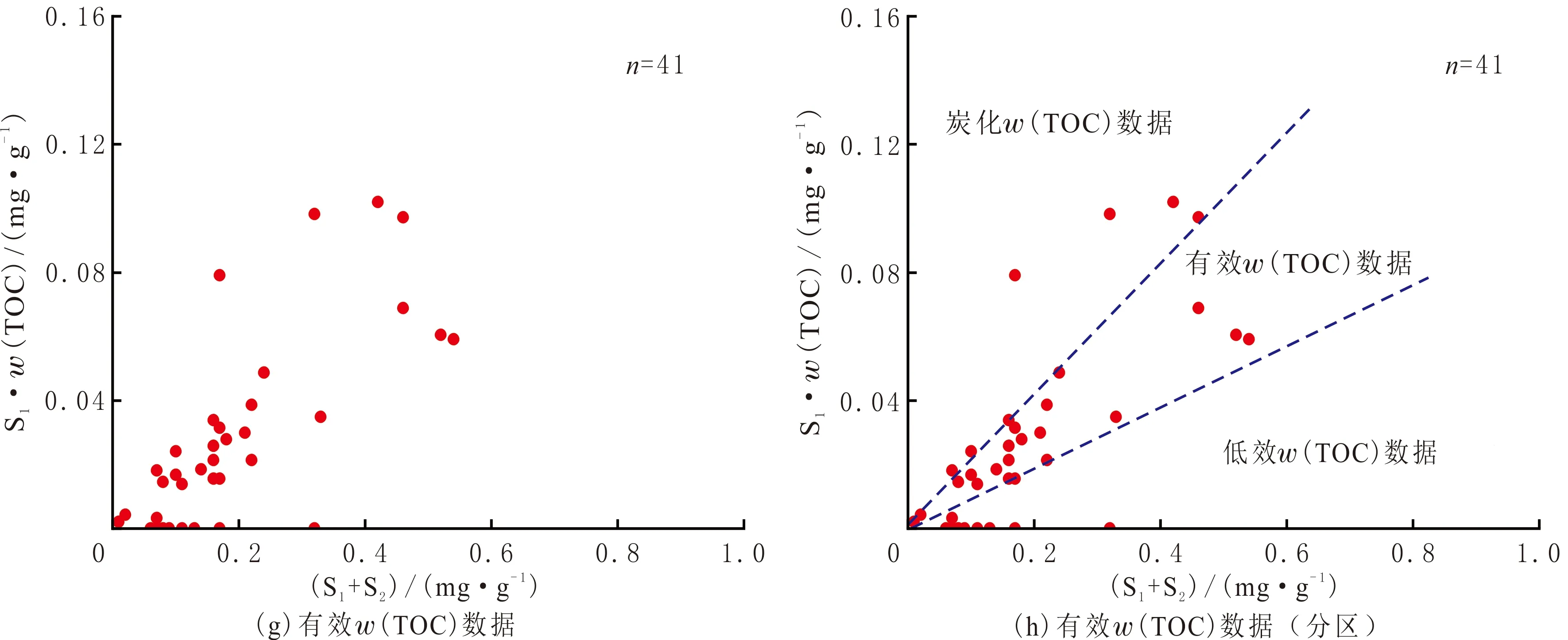

w(TOC)影響模型1和模型2計算結果,對于巖樣總有機碳熱解實驗,篩選有效w(TOC)是獲得準確飽和度計算結果的前提,目前還沒有有效方法鑒別w(TOC)是否具有生烴潛力。

研究區w(TOC)測量數據來自Rock-eval 6儀器熱解實驗,巖石熱解參數S1為游離烴質量分數指數,S2為重烴質量分數指數,S1+S2為巖樣生烴潛量。熱解參數w(TOC)不能完全指示實驗有機碳結果具備生烴潛力,即海陸過渡相頁巖儲層夾雜煤層發育,煤層w(TOC)較高(大于50%),自由烴質量分數較少,用總有機碳質量分數預測儲層生烴能力不準確。

使用含油飽和度指數OSI代替總有機碳質量分數反映儲層真實生產潛能[34-35],當OSI大于100 mg/g(S1>w(TOC))時,儲層有較高可能含有可動油,在北美油田證明OSI合理性。該方法適用于頁巖油,由于儲層巖樣熱解參數S1較高,自由烴質量分數較高,OSI能夠較好指示儲層可移動烴質量分數。

在含油飽和度指數OSI基礎上,提出參數GSI和EOC,GSI為含氣飽和度指數,為S1/(S1+S2)與w(TOC)的比值,表示儲層生烴潛力;EOC為儲層有效生烴有機碳質量分數,為S1/(S1+S2)與w(TOC)的乘積。篩選有效w(TOC),可以優化飽和度計算結果。

研究區龍潭組海陸過渡相頁巖氣儲層以吸附氣為主,S1整體較低,大部分頁巖(w(TOC)<25%)S1變化范圍較小,為0~0.03 mg/g,平均為0.02 mg/g(見圖9(a))。由圖9(a)可以看出,數據點集聚交會于左下部,樣品點之間區分不大,與w(TOC)相關關系差,使用OSI判斷儲層生烴潛力效果有限。

研究區龍潭組巖樣S1/(S1+S2)與w(TOC)交會數據樣品點差距較大,利用交會圖版分區可以有效篩選熱解數據(見圖9)。研究區龍潭組海陸過渡相儲層頁巖氣主要以吸附態賦存(見圖9(b));Ⅱ區巖樣S1/(S1+S2)與w(TOC)呈負相關關系,Ⅰ區巖樣具w(TOC)和S1/(S1+S2)較低、生烴潛力較弱的特征(見圖9(c-d));Ⅲ區炭化頁巖和煤具w(TOC)較高、自由烴儲存較少(S1/(S1+S2)較低)的特征(見圖9(e-f)),不具備生烴潛力。S1和w(TOC)的乘積與生烴潛量S1+S2呈正相關關系(見圖9(g-h))。

GSI在生烴潛力較大儲層中呈正相關關系;在以吸附氣為主的頁巖氣儲層中呈負相關關系(見圖9(b));在地層烴類生成物復雜地層中,S1/(S1+S2)與w(TOC)相關關系較差,使用EOC篩選w(TOC)更直觀有效(見圖9(h))。

圖9 研究區龍潭組頁巖熱解參數相關關系分析Fig.9 Correlation analysis of pyrolysis parameters of the Longtan Formation in the study area

4 應用效果分析

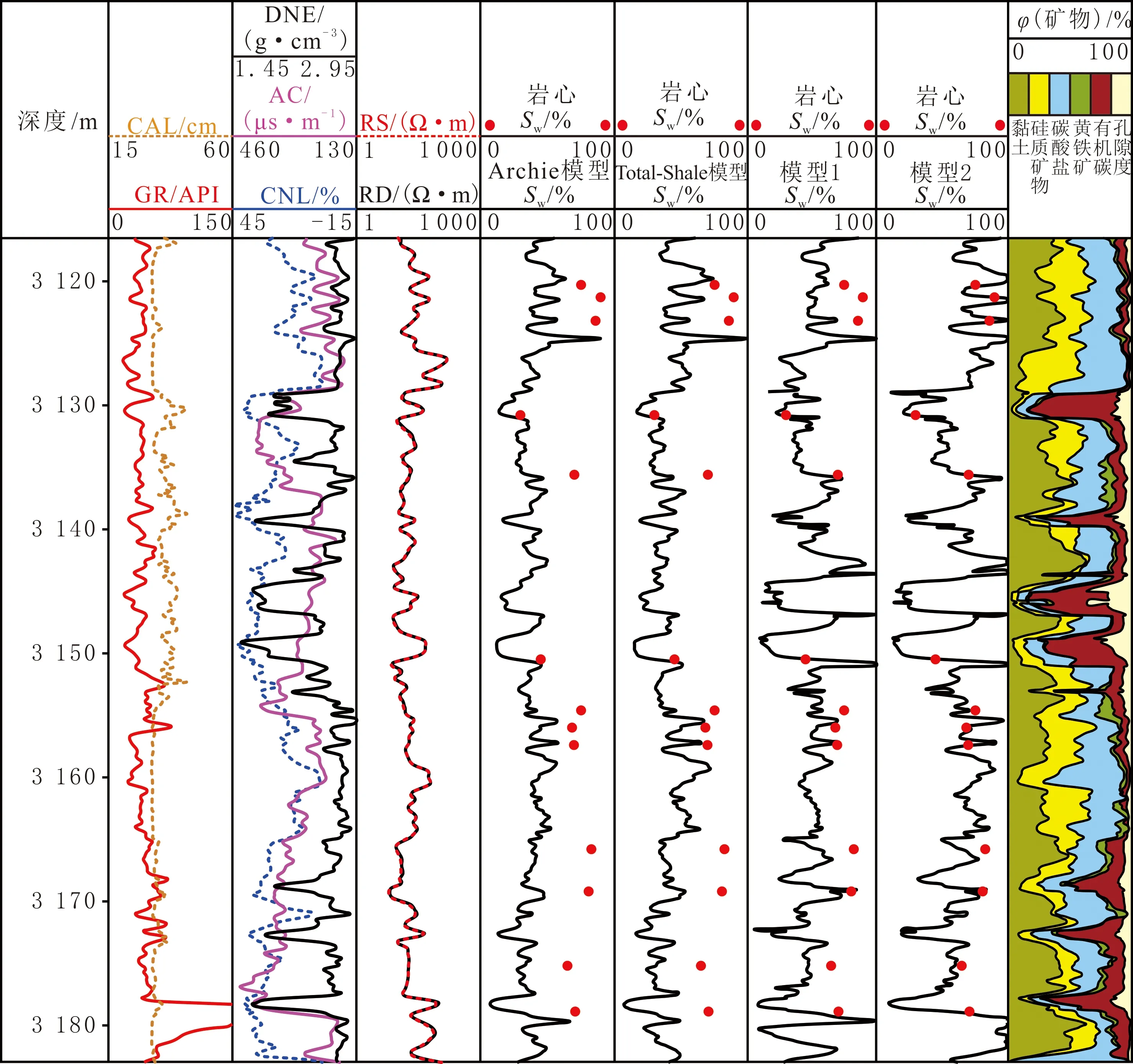

使用改進并聯導電飽和度計算模型前,重構體積為1的巖石物理體積模型,將質量分數轉化為體積分數。

黏土導電:選取龍潭組純泥巖段電阻,黏土電阻率為40.0 Ω·m。黃鐵礦導電:黃鐵礦電阻率為0.5 Ω·m,導電體積分數閾值為5%[15]。炭化頁巖和高階煤導電:炭化頁巖和高階煤(集聚出現)具有導電性,用高w(TOC)表示礦物導電。龍潭組頁巖儲層電阻率低于100.0 Ω·m,視為絕對低阻(見圖4(d));當w(TOC)小于25%時,包含全部有效w(TOC)實驗數據(見圖9(f))。結合巖心薄片描述,研究區龍潭組發生頁巖炭化(煤化)時為25%,電阻率為8.0 Ω·m,來自炭化頁巖層段深側向電阻率曲線值。孔隙流體導電:孔隙內填充物膠結程度影響復雜孔隙結構。通過巖石電阻率實驗獲得相關參數:m=1.4,n=2,a=1,b=1,表征龍潭組孔隙結構及孔隙流體對儲層電阻率影響。

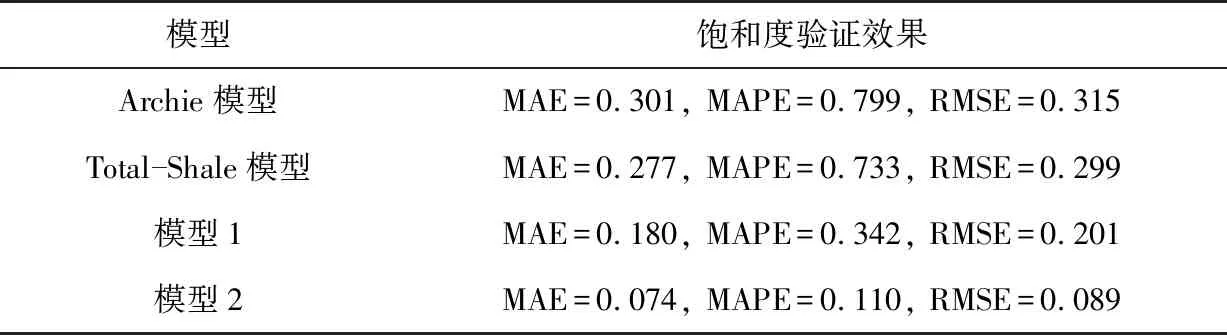

使用改進并聯導電飽和度計算模型對實際井資料進行評價時,為分析應用效果和適用性,采用Archie模型、Total-Shale模型、并聯導電飽和度計算模型(模型1)進行對比與驗證。使用平均絕對誤差(MAE)、平均絕對百分比誤差(MAPE)和均方根誤差(RMSE)進行綜合分析(見表1、圖10)。研究區龍潭組海陸過渡相頁巖儲層礦物組分變化大,地層非均質性強,采用Archie模型飽和度計算結果整體偏低,無法滿足勘探需要。采用Total-Shale模型校正泥質低阻因素,導電礦物、炭化頁巖和煤也是引起地層低阻原因,計算飽和度效果有限。Archie模型和Total-Shale模型適用于中—高孔隙、相對均質砂泥巖地層,在龍潭組各向異性的非均質頁巖氣儲層適用性較弱。并聯導電飽和度計算模型(模型1)考慮導電礦物對地層電阻率的影響,預測曲線與巖心數據趨勢一致,可以提高飽和度預測效果,某些優質頁巖層段(埋深分別為3 119.0~3 125.0、3 169.0~3 177.0 m)含水飽和度計算結果偏低,存在較大誤差。改進并聯導電飽和度計算模型(模型2)綜合考慮低阻影響因素,對有機質、炭化頁巖及高階煤進行校正時,預測曲線與地層飽和度變化趨勢一致,誤差更小,能夠提高飽和度預測效果。相比其他3種模型,研究區使用改進并聯導電飽和度計算模型應用效果最好。

表1 研究區4種計算模型方法誤差分析

圖10 研究區龍潭組B井計算飽和度效果Fig.10 Calculation of saturation effect of well B in Longtan Formation in the study area

5 結論

(1)川東南A地區龍潭組海陸過渡相頁巖儲層巖性復雜,礦物組分變化大,夾雜煤層和炭化頁巖發育,非均質性強。測井曲線響應復雜,電阻率曲線整體低阻形態特征區別于海相頁巖儲層測井曲線響應規律。

(2)研究區龍潭組頁巖黏土質量分數較高、孔隙結構復雜、黃鐵礦質量分數較高,以及海陸過渡相頁巖儲層較差的有機質物源、高成熟度條件、炭化頁巖及高階煤發育使頁巖儲層電阻率降低。

(3)Archie模型和Total-Shale模型在龍潭組儲層預測飽和度效果有限。基于并聯導電飽和度計算模型,考慮炭化頁巖和煤層影響的改進并聯導電飽和度計算模型更適用于海陸過渡相頁巖儲層地層環境,能夠提高預測效果,在研究區或相似地區的儲層具有推廣應用性。