萬頃沙聯圍海堤拋石期間位移沉降規律分析

任志強

(江西省水利水電建設集團有限公司,江西 南昌 330000)

1 工程背景

萬頃沙聯圍海堤加固達標工程施工項目地理位置在廣州市最南端的珠江出海口前沿,該海堤屬于珠江口范圍內面積較大的沙島,一側毗鄰伶仃洋,其余三面均環海,總面積56 km2。現有防洪(潮)工程由外江堤防(萬頃沙圍)和42 座水閘組成。堤防未進行基礎處理,堤身沉陷較大,頻繁遭受臺風暴潮的破壞。此次擬加固堤段主要位于萬頃沙聯圍八涌東~十五涌東段,加固堤防總長度達到8.21 km。

萬頃沙外圍西側為洪奇瀝水道,北側、東側、南側分別為洪奇瀝分支下橫瀝、蕉門水道和伶仃洋。萬頃沙圍內地勢平緩,水網錯綜復雜,水塘、圭地密布,有河涌百余條。圍內河涌底高程主要在-3.0 m~-2.0 m 之間,河寬在在10 m~60 m之間。在勘測深度范圍內,地層整體巖性自上而下分別為第四系填筑土層、第四系海陸交互相沉積層和基巖燕山期花崗巖。

2 施工過程

萬頃沙聯圍海堤拋石護腳選擇在低潮位施工,拋投前必須將拋填區雜物、漂浮物徹底清除,測量擬拋投施工區域實際水深、水流流速、各斷面形狀等參數,正式施工開始前還應通過各項拋投試驗,并通過分析試驗數據掌握不同參數下拋石位移沉降規律。根據設計圖紙提供的坐標定線放樣,具體以50 cm 間距為準將標桿插設在陸域軟基段以及淺水域實施測放;對于較深水域,必須通過專門的定位船展開控制點測量放樣,同時還應在岸邊架設定位船舶,對拋填施工全過程指揮和控制。拋石必須從最有助于控制險情的區域拋起,依次進行。陸域軟基段以及淺水域等區域拋石施工開始后,借助自卸汽車通過端進法[1]向前延伸立拋,并采用分層階梯式拋填措施,軟基延伸立拋厚度必須以地基土所對應的承載高度最大值為限;而深水域拋石施工時,主要由定位于水上的駁船按照設計厚度分層平拋,每層拋填厚度控制在2.5 m 以內,拋填過程中應加強對水下拋石坡度及厚度的探測。面層拋石塊體標高允許偏差±200 mm,寬度允許誤差±200 mm。

萬頃沙聯圍海堤于2018 年11 月開始鋪設砂被,次年7 月完成圍堤工程基礎分部主體結構施工任務,2019 年10 月開始山體爆破及水上拋石施工;2020 年5 月底完成圍堤2.5 m 高程的合攏。2020 年6 月~7 月主要進行圍堤山坳段(W0+000~W0+412)及正堤段(W0+445~W0+278)加高處理,均加高至4.0 m。2020 年9 月~10 月將東側堤(E0+341~E1+055)加高至4.0 m。為保證穩定加載及圍堤結構安全,主要按照分層加載、反壓同步的原則,密切結合潮位變化展開流水施工,并將圍堤2.0 m以下堤心石拋填施工劃分成三種情況:當潮位在1.0 m以上時,拋填圍堤1.0 m~2.0 m 范圍內的堤心石;當潮位在-0.5 m~1.0 m 范圍內時,拋填堤身部分直至1.0 m 高程;當潮位在-1.0 m 以下時,主要借助集中設備將圍堤內側堤心石拋填至-1.0 m 高程。

3 圍堤穩定性監測

3.1 監測內容

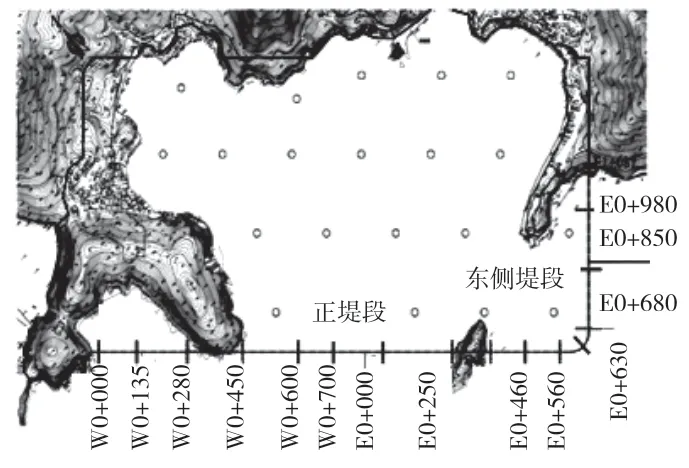

考慮到軟土抗剪強度不高,拋填施工過程中必將持續向下方的已拋填層施加荷載,軟土層發生剪切破壞的可能性很大,從而面臨較大的地基失穩可能。通過觀測不同深度地基土體的側向水平位移變形以評價軟土穩定性,為圍堤拋填施工提供指導。為便于觀測,在堤心拋石棱體兩側的坡腳位置分別設置測斜儀,并將鉆孔平臺搭設在圍堤低潮位出水后,埋設鉆孔,在-35 m 高程以內按照3 m~4 m 間隔設置觀測點。在施工加載期間觀測頻次為1 次/d,如果出現日水位位移均值接近5 mm/d 的情況則應將觀測頻次調整為2 次/d~3 次/d。將水平位移控制在5 mm/24 h 以內[2]。測點布置情況見圖1。

圖1 監測點平面布置圖

在堤頂內邊線附近布置沉降板,施工加載期內采用1 次/d的觀測頻次,如果出現垂直位移日平均值接近10 mm/d 的情況則應按照2 次/d~3 次/d 的頻次觀測。通過觀測,將垂直位移控制在10 mm/24 h 以內。

3.2 位移沉降規律分析

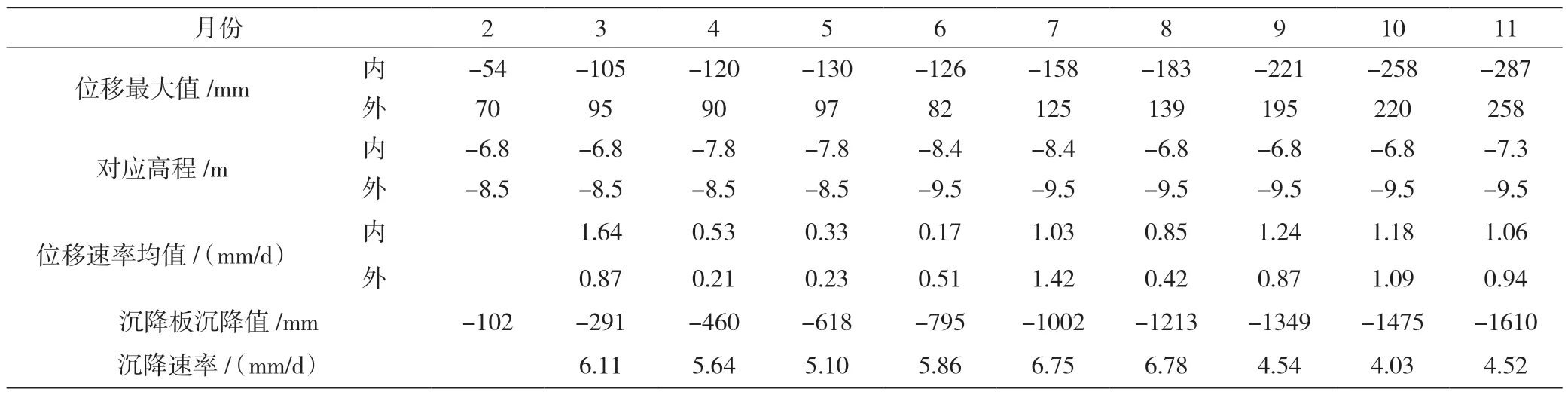

分別在圍堤山坳段、正堤段及東側堤選擇W0+140、W0+800、E0+650 三個典型斷面監測數據進行萬頃沙聯圍海堤拋石期間位移沉降規律分析。其中,W0+140 斷面布置外測斜管和沉降板、W0+800 和E0+650 斷面均布置有內外測斜管和沉降板。

3.2.1 W0+140 斷面沉降規律

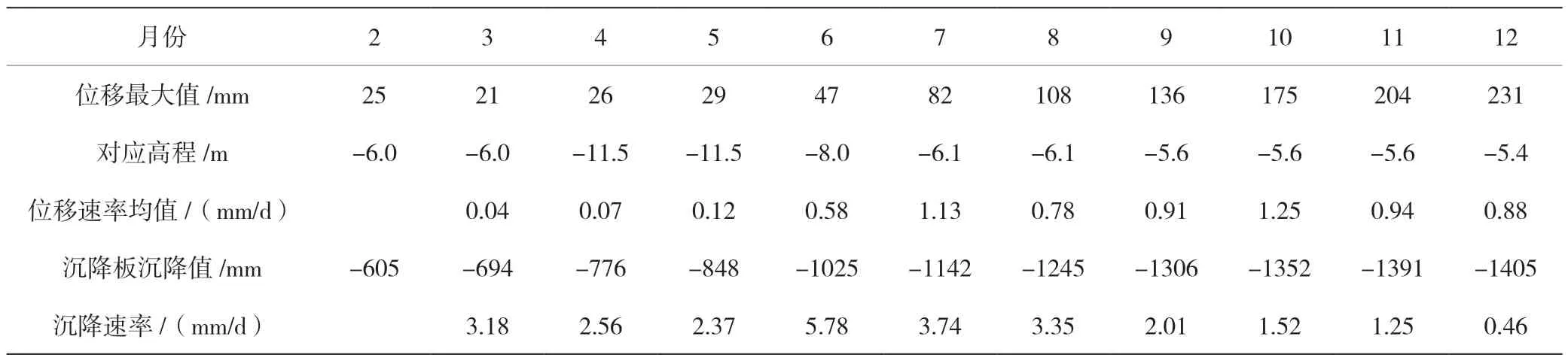

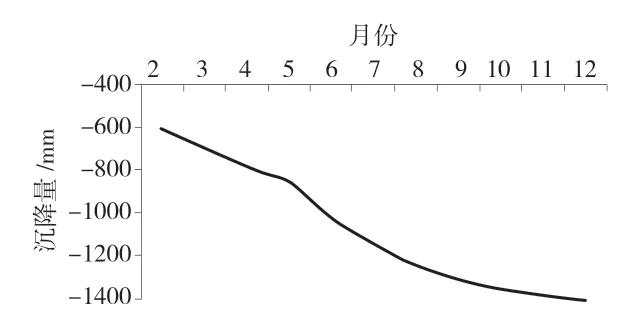

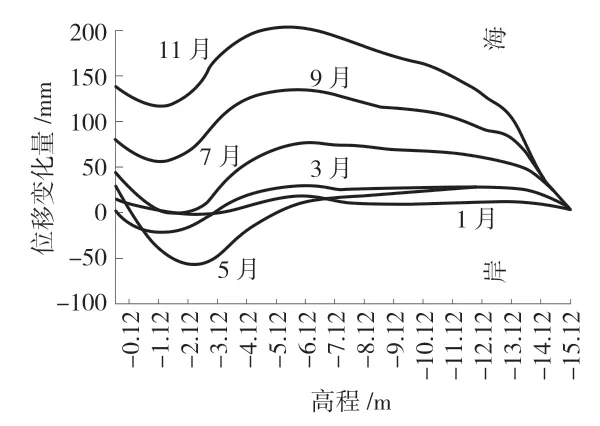

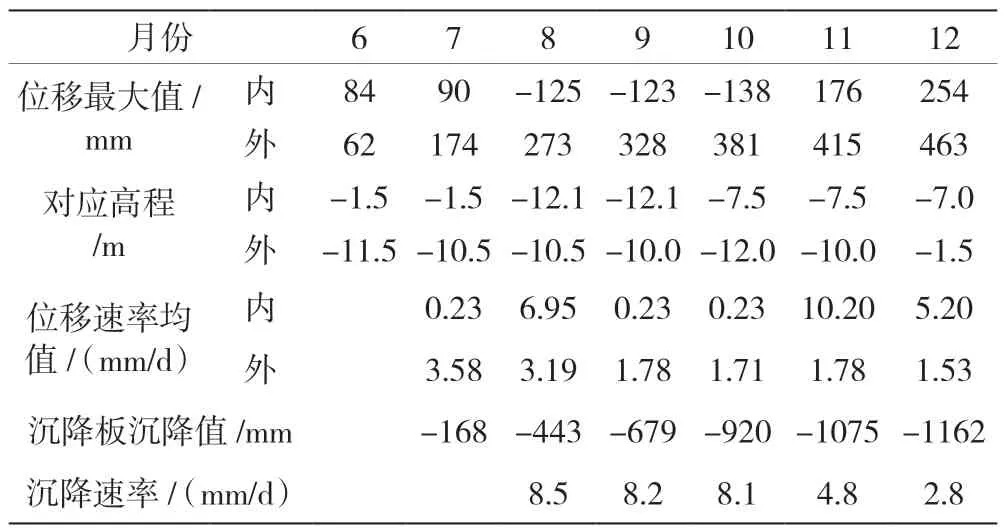

該斷面位移及沉降變化情況具體見表1,表中數據負數表示位移向岸側,正數表示位移向海側。根據表中所得觀測數據繪制沉降變化曲線和測斜位移變化曲線,分別見圖2 和圖3,由圖可知,2020 年6 月~7 月將圍堤山坳段(W0+000~W0+412)堤身從2.0 m 加高至4.0 m 后W0+140 斷面位移量呈明顯增大趨勢,且上下部整體向海側移動,位移最大值出現的位置也逐漸抬高;此后加載過程中位移量并無明顯突變。由此可以認為,該堤身斷面充分沉降固結后發生的變形主要為側向變形,表明圍堤底部固結良好,因加高而造成的荷載擠壓并未向下部傳遞。

表1 W0+140 斷面位移及沉降變化情況

圖2 W0+140 斷面沉降變化曲線

圖3 W0+140 斷面測斜位移變化曲線

堤身加高后穩定期約為1 個月,在此之后隨著工程運行,位移及沉降速率也再次恢復至加高前的水平,但是持續時間并不長,這也說明首次加載取得了較好的固結效果,固結穩定期約為6 個月,再次加載固結效果一般。為此,筆者認為,在萬頃沙聯圍海堤拋填施工過程中必須采取有效措施盡可能延長分級加載穩定期,以便為加載后充分沉降預留出足夠時間,使圍堤施工質量和穩定性均達到設計要求;此外,在堤身兩側反壓跟進的過程中應不斷推進堤身,防止堤身兩側因應力作用而表現出淤積、堤身嚴重沉降,同時還能有效避免圍堤基礎砂遭到軟體排的破壞。

3.2.2 W0+800 斷面沉降規律

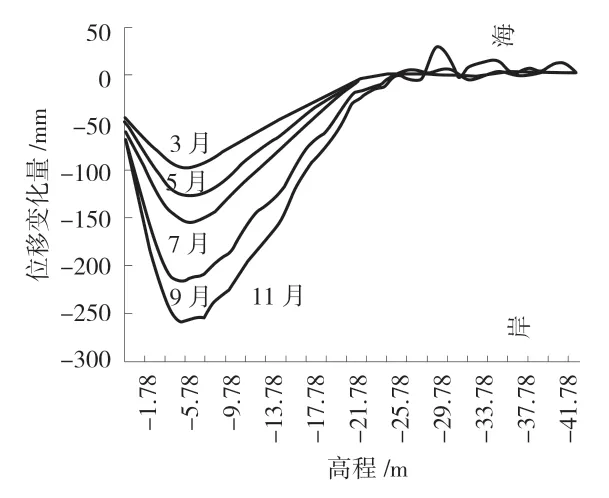

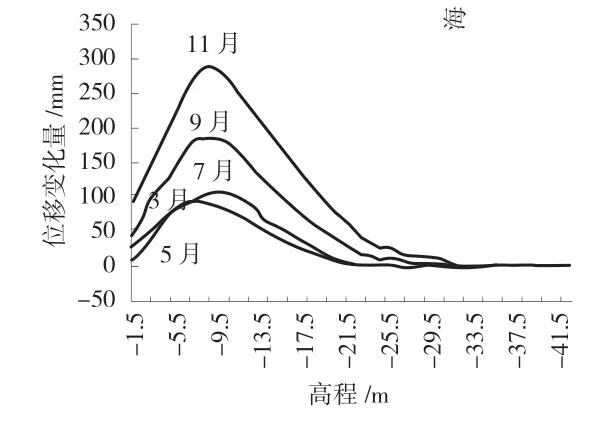

該斷面位移變化情況具體見表2,表中數據負數表示位移向岸側,正數表示位移向海側。根據表中所得觀測數據繪制斷面內外測斜位移變化曲線,分別見圖4 和圖5,由圖可知,在2020 年2 月下旬到4 月底期間,主要進行正堤段鎮腳石施工,并未進行堤身加高,故這一期間斷面位移處于相對穩定狀態;根據位移變化速率,內側位移速率更大,主要原因在于外側鎮腳的加載對于結構自重及水流流動荷載所引起的堤身下部土體位移有明顯的抑制作用[3],但因為內側未設置鎮腳石、反壓層也較短,所以堤身內側位移速率比外側大。

圖4 W0+800 斷面內測斜位移變化曲線

圖5 W0+800 斷面外測斜位移變化曲線

表2 W0+800 斷面位移及沉降變化情況

2020 年6 月~7 月將圍堤正堤段加高處理后位移數據顯示,該斷面因長時間未加載,兩側位移在一定程度上有所恢復,也體現了圍堤基礎淤泥質粘土的彈性特征。鎮腳石施工能使圍堤側向變形得到有效控制,所以在堤身施工過程中鎮腳石施工必須及時跟進。

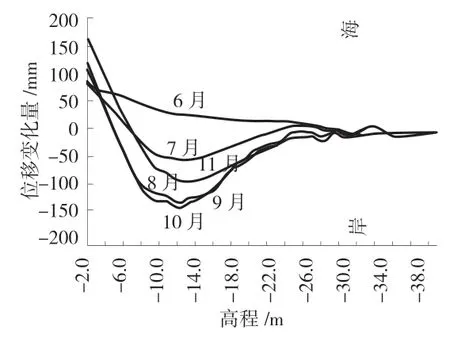

3.2.3 E0+650 斷面沉降規律

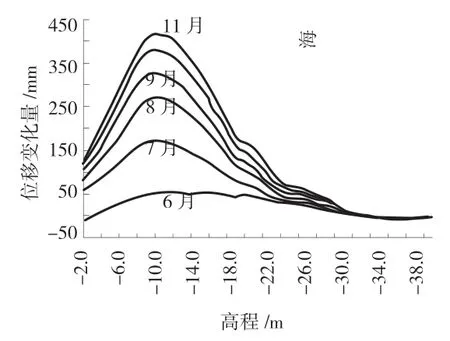

該斷面位移變化情況具體見表3,表中數據負數表示位移向岸側,正數表示位移向海側。根據表中所得出的觀測數據進一步繪制斷面內外測斜位移變化曲線,具體結果見圖6 和圖7。考慮到此施工斷面主要位置在萬頃沙聯圍海堤工程水深最大的圓弧段,所的出的斷面內外測斜位移變化情況充分說明該圓弧段原灘面低且坡度陡,拋石圍堤呈現出向海側整體位移的趨勢。與此同時,如果原河床坡度陡峭,水深大,那么拋石圍堤也必定面臨整體滑移的變動傾向,為此,在拋填施工過程中必須加強監測及數據分析,密切觀測外側河床淤積變化趨勢規律。

圖6 E0+650 斷面內測斜位移變化曲線

圖7 E0+650 斷面外測斜位移變化曲線

表3 E0+650 斷面位移及沉降變化情況

4 結論

綜上所述,萬頃沙聯圍海堤拋石填筑施工過程中必須通過嚴格控制分層加載厚度、在堤身兩側同步反壓施工、外側鎮腳石施工過程跟進、盡可能延長恒載穩定時間,通過施工監測并根據所得出的監測數據,加強加載速率、加載高度等施工參數控制,待恒載時間以及所對應的監測數據均基本處于穩定后加載,為圍堤拋填施工質量控制及圍堤安全穩定提供保證。