基于健康社區評價標準的健康鄉村實踐

王燕霞(上海市建筑科學研究院有限公司,上海 201108)

1 發展背景

2015 年,黨的第十八屆五中全會做出了“推進健康中國建設”的重大決策,推動我國大健康方針從“依靠衛生健康系統”向“社會整體聯動”轉變。2020 年,國家主席習近平再次強調“要推動將健康融入所有政策,把全生命周期健康管理理念貫穿城市規劃、建設、管理全過程各環節”,為建設領域貫徹健康中國戰略指明了方向。《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》指出把全面推進鄉村振興作為實現中華民族偉大復興的一項重大任務,舉全黨全社會之力加快農業農村現代化,讓廣大農民過上更加美好的生活,全面推進健康鄉村建設。在這樣的背景下,如何營造農村健康環境,轉換農村生產方式,提升農民生活品質就變得愈加重要。

2 健康社區評價標準概述

2020 年 3 月我國首部《健康社區評價標準》T/CECS 650-2020發布實施,用于鼓勵和引導我國社區的健康發展,是目前國內最權威的健康社區標準。

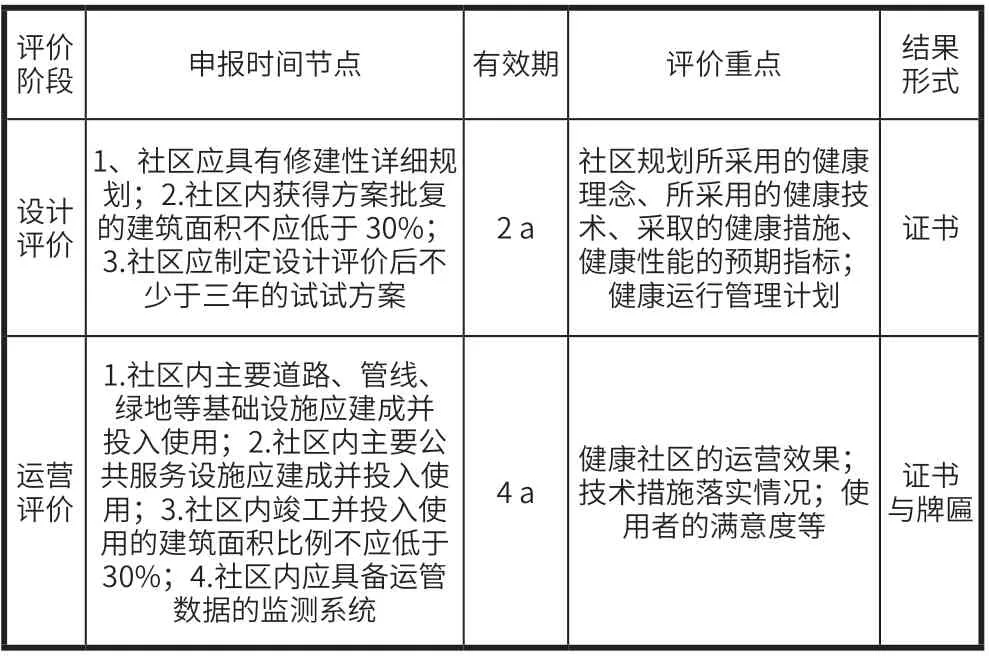

健康社區評價分為設計標識和運營標識兩種類型,共包含 4 個等級,鉑金級(≥80 分)、金級(≥60 分)、銀級(≥50 分)、銅級(≥40 分)。評價維度包括空氣、水、舒適、健身、人文、服務(此條為運營階段參評)。評價主體需要滿足三個條件:①占地面積不宜低于 0.1 km2;②空間連貫、邊界明確;③社區內建筑功能多樣,包含居住、商業、交流、辦公、娛樂、公益、文化、體育、康養、教育、醫療等不少于 5 項。

表1 健康社區標識評價階段劃分

3 健康鄉村案例概述

上海某鄉村為鄉村振興示范村,村域面積約 2 km2。村中有一定數量古代遺存的建、構筑物以及古樹,文化底蘊深厚,人文特色突出。自然河道環繞,生態環境優美。該村積極貫徹國家鄉村振興戰略,以健康、綠色、低碳為理念,遵循生態優先原則,挖掘鄉村資源優勢,傳承鄉村文化傳統。本項目的基礎條件符合健康社區的評價主體要求,也很適合打造成一個具有新農村風貌的“健康社區”。

項目從“安全舒適環境健康、運動游憩場所健康、文化歸屬心理健康、科技農業食品健康、低碳建筑居所健康”五大方面開展健康鄉村實踐,力求在空氣、水、聲光熱等舒適度、健身、人文等方面打造健康鄉村的典范。

4 五大健康策略

4.1 安全舒適環境健康

環境健康是指以空氣、水、聲、光、熱為代表的、與人體感知密切相關的環境健康。

空氣環境的健康主要從兩個方面來保證,一是控制空氣污染,二是空氣質量監測。

村莊的空氣污染主要來自垃圾臭氣、餐飲廢氣和施工揚塵。針對垃圾臭氣,規劃設計了垃圾轉運站、垃圾收集點、智能化垃圾箱等設施,通過密閉運輸、隔離凈化等處理方式來減少空氣污染;倡導餐飲業使用清潔能源,養成健康的飲食習慣,用化學和物理方法對廢氣進行無害化處理;針對施工揚塵,建立專人負責管理制度,設置圍擋,封閉作業,定期清洗,物料密閉存放,垃圾及時清運等方式減少顆粒物沉降,同時增加綠植凈化空氣,提高村莊的綠地率和喬灌木的比例。

空氣質量的監測主要包括空氣濕度、空氣質量指標、煙霧監測等,用于監測空氣濕度、PM 2.5、PM 10 等主要數據以及煙霧的濃度,在主要場所安裝傳感器和監測器,啟用越限報警、濃度超標報警等功能。數據存儲功能可用于研究分析空氣質量的變化趨勢。

村莊里主要包括景觀水體和生活用水兩種類型。對于景觀水體,規劃關注了水體凈化技術與水安全,對水質采取傳感器自動采樣分析的方式加以監督。生活用水更多的關注水質監管措施與管理制度,保證供水管道、儲水設施的衛生。每年定期抽檢保證水質健康。

舒適的熱環境通過規劃布局、建筑設計以及戶外遮陽來實現。該村莊的建筑群落布局借助通風廊道緩解熱島效應,及時帶走污染物,通風模擬的結果顯示,新鮮空氣沿著村莊內的通風廊道流動,順應主導風向,平均風速 1.5m/s 左右;通風廊道內風速曲線流暢,沒有旋渦區。建筑物的朝向、間距、南北通透的戶型設計均使得住宅建筑獲得良好的采光;戶外合理配置植物,與建(構)筑物一起形成良好的遮蔭效果。

光環境健康主要從杜絕污染、安全和美學方面出發,保證建筑材料無光污染,環境燈具不產生室外眩光,照度符合標準要求,村莊內設計了環境感應和人行感應燈光,不僅滿足照明指標的要求,還起到節能的效果。夜景燈光突出重點照明區域,營造視覺焦點,主要集中在沿河建筑、景觀橋等區域。

聲環境健康主要是減少生活噪聲和施工噪聲,采用的方式是源頭控制和聲景設計。源頭控制即在噪聲源附近設置吸聲裝置或隔離帶,村莊在臨近主干道一側種植綠化帶進行隔離,施工期間采用低噪音的設備,安裝減震墊或阻尼減震器,從而達到“降噪”的效果。此外,運用天然水體、人工綠化等要素發出水流潺潺、樹木沙沙的自然聲音,設計聲音裝置也能夠掩蓋噪聲,實現視覺和聽覺的平衡。

4.2 運動游憩場所健康

村莊設置了多處室內外活動場地,包括成年人健身房與健身場地、老年人活動場地、兒童游樂場所。陽光籃球場開放到夜間,保證了最大時間范圍的運動需求,健身步道和自行車道路相結合,既是良好的運動場所,也是慢行交通的舒適載體。老年人的活動場地配置多臺健身器材,用于身體各部位的康復訓練與日常鍛煉。配置座椅若干個,規劃遮蔭場地、無障礙設施、輪椅停放、信息公告欄、垃圾箱等符合老年人需求的設施。活動場地大寒日可以獲得連續4 h 以上的日照時長。滿足“不少于 50% 面積的老年人活動場地的日照條件滿足現行國家標準《城市居住區規劃設計標準》GB 50180的有關規定”。兒童游樂場地采用防滑柔軟的地面鋪裝材料,配置游樂設施與家長看護區,場地在大寒日能夠獲得 4 h 的連續日照,陽光充足,滿足“不少于 50%面積的兒童游樂場地的日照條件滿足現行國家標準《城市居住區規劃設計標準》GB 50180 的有關規定”。

4.3 文化歸屬心理健康

該村落有著深厚的文化底蘊與豐富的歷史遺存,其核心建筑文化館通過空間的起承轉合,廊道的高低錯落來體現濃厚的江南韻律感。文化館內匯聚了村史資料、文化館的建設歷程等內容,體現了新舊文化的碰撞,是當地人“鄉愁”情結的安放之處,展望未來的夢想之地。

整個村落的布局也是依照傳統的街-河-巷-弄肌理展開的。豐富的圍合半圍合院落空間給人以熟悉親切的感覺。咖啡書吧、文創餐廳等營造了現代化的慢生活,融入鄉村空間之中。

村莊內修繕了多處古建筑,保留了大量古樹古井,古樹蓬勃生長煥發生機,古井與建筑結合,形成留存歷史記憶的空間。這些元素在現代生活中與時俱進,散發其獨特的韻味。

特色慶典、藝術交流、親子體驗等多樣的文化活動也是基于地方文化所作的延伸,與上述文化特質一起,給人以強烈的文化歸屬感。文化自強、自信,是心理健康的保證。

4.4 科技農業食品健康

該村莊依托日新月異的科技進步,建設科技農業園。采用標準化溫室大棚引進立體化種植。形成集成化智慧農業生產體系,實現全過程自動化育苗、分揀包裝。引入智能化的監測系統全天候監測,包括空氣濕度、溫度、CO2含量、土壤含水量等;遠程操控溫室大棚的窗戶或風機、噴淋系統自動供斷水,實現大棚高效管理。

推廣區域規模化種植,糧食作物與魚蝦共生,實現生態循環種養。為村民提供充足的糧食、水果、蔬菜等綠色食品供應,達到自給自足。

4.5 低碳建筑居所健康

該村落采用多項低碳建造技術,營造健康的居所。

利用舊建筑,保留傳統風貌。經評估,一些保留價值不大的民房予以拆除,在新建過程中用到了較大量的原有建筑材料。對于有保留價值的建筑予以修繕,對老墻進行加固復原,保留江南水鄉建筑的特色。

自然采光、自然通風。部分建筑采用“合院與天井”、采光天窗來與自然環境互動。或者底部架空,形成室外良好通風環境。

虛實結合,安全防護。外墻以實面為主,朝向院落的界面以木質門窗為主,虛實結合,形成良好安全防護體系。

自遮陽,被動式節能。屋頂與門廊的挑檐設計形成良好的自遮陽效果,在保證特色的建筑形態的同時,達到建筑節能的目的。

本地材料,裝配化建造。最大化利用原有建筑和場地的原有材料,商業街、廣場及巷道應用豐富的鄉土化石材。采用數字化轉譯技術,CNC 輔助的木結構預制構件拼裝,減少生產、運輸建筑材料以及建造過程形成的碳排放。

5 結 語

健康鄉村案例通過五大健康技術,發揮鄉村地區的自然優勢,融合自然生態與人工修繕、文化傳承與物質載體、傳統技藝與科技創新于一體,使得鄉村空間煥發新的活力,更加健康,更加宜居,更加熠熠生輝。