鏡子里出現了你的身影

卜鍵

話劇《一個死者對生者的訪問》原中央實驗話劇院1985 年演出

一

劉樹綱兄四十年前已名揚劇壇。

一九八○年話劇《靈與肉》引發了巨大爭論。后來的幾年,他的劇作如《十五樁離婚案的剖析》,如《一個死者對生者的訪問》,每一部都引起關注和引發討論,堪稱轟動京城。當時我在中央戲劇學院讀研,一次聽業師祝肇年先生講《牡丹亭》,由生死之際,忽然談及《一個死者對生者的訪問》,先生時任戲劇文學系主任,感慨文學系為何培養不出這樣的作者。我方知樹綱乃中戲老學長,畢業于表演系。他的妻子沈及明倒是出身戲文系的大師姐,曾長期主持《當代電影》雜志,端莊親和,又明爽練達,對年輕學人頗多提攜獎譽。

與樹綱、及明二學長相識相交超過三十年,可究竟是哪一年在什么場合認識的,已難系定。但我記得曾多次騎一輛破車子,從陶然亭側的中國戲曲學院到他們在地安門的家;記得在那里常會遇上各方神圣和各種話題,無拘無束,然后就是蹭飯,伯母大人還健在,看到來人就會適當加量;記得是他把我引薦給一些好友如陳建功、何志云等,還有一次帶我騎車去王蒙先生在北小街的小院……

其時樹綱兄為中央實驗話劇院院長,王蒙主持文化部期間,著手直屬院團的改革試點,樹綱經過競選考評脫穎而出。他一直念叨要去看望老部長,而我那時已調到中國藝術研究院紅樓夢研究所,被王蒙的一大波評紅文章折服,也很渴望能當面請益,是以相約前往。此際王蒙正因小說《堅硬的稀粥》惹出風波,小院中則平靜溫煦,書桌上擺著一臺電腦,那年頭可是新生事物。見面坐定,王蒙先生興致勃勃地談起對李商隱“無題詩”的研究,讓我倆耳目一新,記得后邊也扯到“稀粥”上,沒有多少義憤與反駁,說的是有朋友提議開一家粥鋪,也有人愿無償提供場所云云。樹綱對老北京的餐飲如數家珍,出主意賣什么粥,佐以什么樣的小菜,兩人唇天齒地,聊得像真事一樣,那叫一個天真爛漫。

宋儒提倡“去矜”,翻譯成今天的話就是“不裝”,王蒙素來不端大作家的架子,樹綱亦然。他的“社會探索三部曲”所涉及的皆現實問題,婚姻、疾病、社會安全,搜索人情世態的復雜交纏,探尋癥結之所在,平實真切,也是不虛不假不裝。文如其人,日常的樹綱就很像一位鄰家大叔,為了創作一次次去法院旁聽,去跑醫院、擠公交。

二

在樹綱兄的所有作品中,我最喜歡《一個死者對生者的訪問》。過去數十年了,觀劇時受到的心靈撞擊,劇終謝幕那長時間的掌聲,演員來不及卸妝就到觀眾席討論,也有捉對爭執,至今依然印象如新。寫此文時,我在書架上未找到他簽贈的《劉樹綱劇作集》(當是已轉贈家鄉一所大學圖書館,那兒有一個簽名本陳列),從網上下載了一部劇本,重讀時有很深的感動。納博科夫說“重讀才是真正的閱讀”,信然。

劇情很簡單:服裝設計師肖肖在公交車上發現小偷扒竊,上前制止,沒想到當事人不承認被偷,滿車中也無一人相助,兩個小偷行兇后揚長而去,本人不治而亡,此事竟傳播為流氓斗毆。肖肖的魂靈有所不甘,一一尋找在場者追問,他的女友(更準確說是女性朋友)恬恬也努力去查明真相,人性之善惡美丑,就此被一頁頁揭開……

見義勇為而得不到幫助,眾多在場者表現冷漠,受害人也只顧自保,生活中已屢見不鮮。甚至勇為者死于兇徒之手,還要名譽受污,尤令人扼腕痛憤。可這是因為什么?社會公義與人的良知去哪兒了?其也正是劇本之肯綮所在,是主人公肖肖合乎情理的行為邏輯。僅僅是面對兩個小偷,僅僅因他們手中有把彈簧刀,就足以讓絕大多數的人恐懼退縮,其中不乏內心希望進步和當英雄者。肖肖倒是從未想過要做英雄,只是在死后竟被說成小流氓,自感“這可窩囊到家了”,想去問個究竟,于是便有了《一個死者對生者的訪問》。

應是得益于做過多年演員,樹綱兄的舞臺感極好,穿插變幻得宜。悠悠蕩蕩、時隱時現的死魂靈,看似溫和、實則直擊命門的誅心之問,以及得到答案后那份寬容寬恕,都像是緊攥著觀眾的心。肖肖的訪問涉及不少人,而重點只有三個。

話劇《一個死者對生者的訪問》演出劇照

一是曾在現場大喊大叫、起哄架秧子的趙鐵生,一個練過武功的青年工人,剛得知妻子生了個大胖小子,正興沖沖趕往醫院。面對肖肖的追問,他不得不承認“怕傷著自己”“純粹是見死不救”,而再往深里挖掘,竟說是“怕管閑事回來,座位讓別人給占了”。這是真話嗎?難道不是真話嗎?

第二個是商業局的郝處長,為了再上一個臺階,提著一盒新買的西洋參,帶著失明的女兒去醫院看望老局長,而見其病危立刻改變主意,悄然離開。他顯然也為這種行為愧疚,心緒煩亂,乘公交時被偷走錢包,女兒的裙子也被用刀劃破,卻在肖肖與竊賊搏斗時裝聾作啞。對于為何不承認錢包是自己的,為何不報案也不許女兒報案,他說:“我搞過專案工作,知道人們要左盤問、右調查,你從哪兒來?又到哪兒去?怕露出我去醫院和人參的事。”一番話也算發自肺腑。

三是那個叫喊“把車開到公安局去”的人,肖肖對此曾充滿感激,苦苦尋覓,大約無論如何也不會想到,竟是他從小的密友、現在的同事柳風。

人們常說“歷史是一面鏡子”,樹綱則以筆下的眾生相告知大家:現實生活中亦無處不有這樣的鏡子,危難之際尤其如此。他在引言中寫道:

我曾設想,舞臺是由各種形狀、不同角度互相映射的碩大鏡子組成。人物的不同側面的許多幻象都展示在觀眾面前,連觀眾自己也投影在鏡子里,他們從不同角度看到自己和演員的表演,臺上臺下渾然一體,交織在一起。觀眾仿佛時時參與其中,你中有我,我中有你。

他還要求增加幾面哈哈鏡,以外形的扭曲,隱喻心靈的變態,警示塵世中的紅男綠女。郝處長的品行低劣固無足論矣,而趙鐵生、柳風,以及滿滿一車形形色色的乘客,又有哪一個能自證清白呢?

紅塵萬丈,萬丈紅塵,籠罩著熙來攘往的人世間,又讓一切行為留下痕跡,哪怕是極輕微的劃痕。“鏡子里出現了你的身影”,是歌隊的一句唱詞,在該劇中重復出現了兩次,內蘊著作者深沉痛切的感受,還有善意的提醒。

劇作家劉樹綱(1940-2022)

三

樹綱兄高大健碩,坦誠溫厚,常會冒出一兩句冷幽默,卻有一個愛憎格外分明的秉性,一向也喜歡爭論和詰問,喜歡尋根究底。有人說主人公身上有他的影子,我很認可。

“三寸氣在千般用,一旦無常萬事休”,《水滸傳》第二十一回引用的這句俗諺,盡道出生命的匆迫與死滅。樹綱卻摶作了一個不一樣的魂靈,一個死而不休、死了也要整明白的肖肖。試想該是怎樣一種執著執拗,怎樣一種委屈憋屈,才會支撐起肖肖作跨越死生的靈魂拷問?如果說該劇有幾分荒誕色彩,我倒覺得主要在于面對壞人的整體緘默,在于身為官員與父親表現出的怯懦,在于有一身好功夫卻不上前,在于眼睜睜看著摯友遇險只是捏著嗓子喊一聲(那可是在光天化日、眾目睽睽之下啊),而不在于讓一個死魂靈去追問一班茍活之輩。《牡丹亭》中的杜麗娘不亦在死后精魄不散,堅持去尋覓夢中情人嗎?肖肖也是一個“情之至”者,可以忍受殘酷的真實,不愿意被誣妄,是以要一個個去找去問。

這樣的構思,也在劇中形成陰陽兩界的交叉映襯之妙:女警官辦案,得到的多是遮掩推搪,很少有誰會說點兒真話;肖肖的魂靈一到場,則幾乎無人不吐露實情,包括隱曲的心理活動。有評論稱贊作者在叩問靈魂,我倒覺得更像靈魂在叩問。那些在現場者有大奸大惡嗎?仿佛沒有,大概也就是以前常說的“私心雜念”。這個詞后來不再提了,似乎也獲得理解了,而在肖肖的詢問下才顯出丑陋,很多的罪惡都滋生于此。多年前錢理群先生曾拈出一個“精致的利己主義者”,為那些高學歷、高職稱、高收入的小人儒摹形繪像,謔且虐矣。重讀《一個死者對生者的訪問》,我才悟出:利己主義者從本質上毫無精致可言,都是一律的丑陋丑惡,并且是殘酷的。

話劇《十五樁離婚案的調查剖析》原中央實驗話劇院1983 年演出

在骨子里,樹綱兄又是個理想主義者,劇作中也隨處可見人性的光亮:勇敢跟蹤兇手的小女生,留意觀察,終于發現了線索,使罪犯落網;為兩支糖葫蘆爭吵斗氣的年輕夫妻,深感愧疚,到案發地祭奠肖肖的亡靈;那從農村來京的兄妹倆,剛算有些寬裕,執意要捐五千元為肖肖塑像;以及盲女亮亮……

作者還用濃墨重彩摹寫了肖肖的女友唐恬恬,性情明快,敢作敢為,一直致力于為肖肖討還公道,甚至走后門去辦了一個結婚證,為的只是能在葬禮上手捧遺像,減緩一點兒死者的寂寞。這是該劇的一條副線,與之相連結的是一個友情三人組,在單位得風得雨的柳風是他倆的好友,是恬恬的另一個愛慕者。副線中個別處理如追討撫恤金等似有討論的空間,卻也是不愿主人公太孤單冷清。樹綱是個重情重義的作者。

肖肖曾感慨:“我們生活在追求的時代,多美好!”樹綱以簡筆帶寫了這個年輕人的追求,并無意于將之美化,而是處處讓他自認平凡,低到塵埃里。高爾基說:“人是雜色的,沒有完全黑色的,沒有完全白色的。”肖肖也是雜色的。考慮到該劇推出之初,人們的欣賞習慣尚未完全擺脫“高大全”的影響,對這一雜色的圓整的戲劇形象的出現,應有更多的珍惜和慶幸。

四

生活中的樹綱兄,似乎從來沒學會油滑模棱,脾性相和則話語侃侃,不和則可能一言不發。他與及明大姐既嫉惡又嫉俗,夫唱婦隨,亦婦唱夫隨,令人親近,令人艷羨,當然也會引來一些嫉妒。而我記住的是他們的真誠關愛,攜家來京之初百事維艱,老學長給予了很多實實在在的幫助鼓勵,沒齒難忘。

2021 年劉樹綱回母校給研究生講課

一九九一年夏天之后,樹綱兄不再擔任院長,可以更加專心地寫作,認認真真地寫,最重要的是完成了《一場關于愛與罪的審判》。此乃其“社會探索三部曲”的最后一部,浸潤了大量的心血心智,卻因主題涉及“安樂死”而未能上演。這當然是一個敏感話題,其中牽扯到醫療制度和法律問題,也涉及道德、感情和人性等。現實既有諸多困惑,探討一下有什么不可以呢?一次去看他聊到此事,老哥哥為之郁悶,連聲嘆息,卻未就此擱筆。

進入新世紀后,我們的聯系漸漸少了,這是我很慚愧和無奈的事情。客觀上說是單位上諸事冗雜,個人又想擠時間寫點東西,無暇顧及;主觀上則是一次次檢討自責,想起來就約一次,總體的改進不大。自己退休后遠離塵囂,躲到京北的山窩子里讀書寫作,日日伏案,樂此不疲,與樹綱兄見面更少。只有一次發起性子,約他們夫婦、建功和志云夫婦等老友來山里玩,志云還引薦了史鐵生的夫人希米。那次人多,未能與樹綱兄細聊,但看出他的開心,仍是那溫煦親和的笑容。去年歲杪與建功兄晤面,還相約一起去看樹綱,未果,其實他那時已病重。

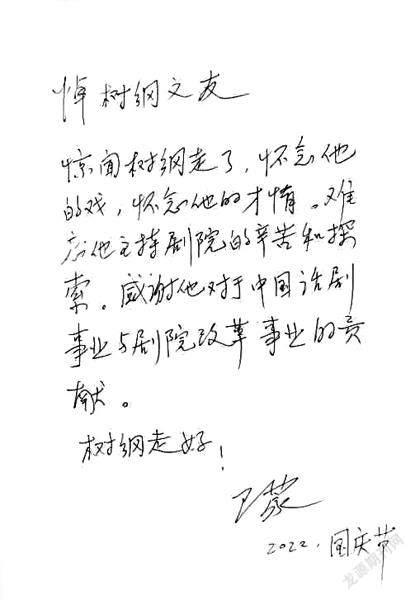

王蒙悼念劉樹綱的文字

二○二二年七月二十七日下午,突然收到及明大姐的微信,告知樹綱去年十月查出肺癌晚期,經過放療化療皆無大效,“骨頭疼痛十分厲害,已走不了路”,現住在泰康康復醫院。我與妻子悅苓趕緊去做核酸,經過復雜的報備手續,次日下午獲準進入病房。樹綱兄瘦得厲害,閉眼躺在床上,聞聽我的名字微微睜眼,點頭,也努力微笑,但已說不出話來。就這樣四目相對,我拉著他枯枝般的手,心中的悲楚自也不敢流露,還在思忖著怎樣表述,他已然昏昏睡去。及明姐姐與兒子劉深對他精心照顧,醫院的條件也很好,但我們都知道病情已無可挽回。八月十一日中午,我倆再次前往探望,樹綱兄已進入彌留狀態,我們分手后約兩個小時,他即撒手塵寰。

浮生著甚苦奔忙?待樹綱兄駕鶴而去,我才痛然想到,一個可以敞開心扉、竹筒倒豆子的老哥哥走了!才想起有很多話要對他絮叨,有不少事要與他討教,內心早已沉潛著一種相對而坐的渴念,可已經來不及了。

樹綱兄的“社會探索”,說到底也就是對人性的索解,是靈魂叩問。從《一個死者對生者的訪問》問世到今天,人們的物質生活已今非昔比,而人性和道德的痼疾并未祛除。國家層面,乃至各省各地,都重視對“見義勇為”的保護和鼓勵,而類似肖肖的情景仍會一再出現。人們甚至不敢去攙起摔倒的老人,害怕被誣賴,也真的不斷發生一些反誣事件。每看到此類報道,慨嘆之余,我都會想到樹綱兄,想到《一個死者對生者的訪問》。借劇中人之口,他宣稱“每一個人靈魂深處都會有一個道德法庭,也有一個豐碑”,我有些疑惑,卻知道他是在激發良知和喚醒世人,心中有大愛,也滿含悲憫……

鏡子里出現了你的身影。