棲于太湖邊,悠然在吳中

記者 丁云

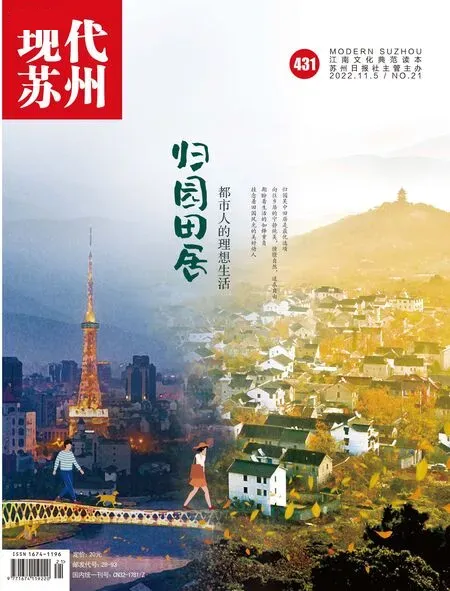

城市化快速發展,在經歷了疫情之后,我們對鄉村有了更進一步的向往與渴望。尤其是吳中的鄉村,棲息于太湖邊,個個有山有水,生態優美,交通便利,物產豐富,經濟富庶,在那里,有著鄉村人不羨鴛鴦不羨仙的田園生活,同時也寄寓著都市人的精神鄉愁和生活理想。

在城市與鄉村之間通勤

沈小姐1990年出生,據說是西山林屋村最后一批分到土地的村民。面積雖然不大,但當地村民一般都會好好將這些土地利用起來,種些帶有地方特色的瓜果和自給自足的蔬菜。

跟從前比,村民的生活和收入肯定有提升,大部分人日常務工為主,務農為輔。“家里土地不算多,不用全職搞,但完全靠土地生存的話,收入又太少。”一些村民選擇留在西山打工,但西山就業崗位少,很多人選擇每天坐公交車出島上班。

互聯網技術為精品農業的銷售提供了技術支撐。村民有了淘寶、抖音、微商、朋友圈等推廣渠道,東西又可以經發達的快遞輸送出去,絕大部分農產品不愁銷路。但不會使用網絡的老年人,或者家中年輕人在外務工,沒時間回來的,就只能趁著周末游客入島休閑時,在路邊擺攤銷售。“也有很多五六十歲的村民,一早挑擔到城里賣的。”沈小姐說,自家土地面積不大,周圍人的需求已完全消化掉了產出。

許多人特意跑到鄉下度假。對于沈小姐來說,回村就是放松。他們平時回去的頻率就很高。周一到周五上班上學,周五晚上驅車回村,周日晚上再回城,還會帶走供一周消費的蔬菜水果,幫忙照顧小輩家庭的老人也回去拾掇一下,進行一些田間地頭的施肥澆水管理。

沈小姐愿意讓自己的孩子時常回到鄉村,空氣好,接觸大自然更多一點。自家種的蔬菜水果吃著放心。除非工作上學走不開,否則和她一樣出生在鄉村的同學們周末也會回到鄉村。

作為90后村民,沈小姐是愿意長期居住在鄉村的,如果附近有合適的工作崗位或機會,倘若公共服務、教育醫療資源能夠再提升一些的話。“西山后來建了新的衛生院,又大又干凈,也有年輕鄉村醫生,提供基礎的鄉村醫療服務。感冒、發燒之類就去衛生院看。”

周圍人對他們這種在城市周邊、自然風光更美麗的鄉村有房有地,一年四季蔬菜水果不斷的生活很是羨慕。城市工作,鄉村周末居住,這才是真正的“歸園田居”。

重新認識鄉村、組織鄉村生活

特色田園鄉村的價值之一是對在地生活方式的維護。最好的保護形式,是讓外來的人、鄉村的人都重新認識鄉村。

天池村北峰塢三面環山,山中藏山,青山綠樹,蔥蔥蘢蘢。徐佩根是非遺項目?村硯的代表性傳承人,18歲走出天池村,45歲又回到北峰塢,這是天池村下轄的一個只有23戶人家的自然村。

與整個蘇州翻天覆地的變化相比,徐佩根說,這里與過去相比沒有太多變化,“依然保持著原汁原味的淳樸,生態環境特別好。”這也意味著這里的村民過著原生態的生活。

入主竺塢山房,起初是為作品找一個展出場地,但山房漸漸發展衍生出了許多意料之外又情理之內的功能。徐佩根與村里所有村民關系融洽,93歲的老村民會時常將自己種的菜送到他那里。徐佩根也漸漸希望自己能為小山村的振興做點什么。他利用自己的朋友圈和關系網幫村民賣菜、賣土特產增加收入,疫情期間,他開著車走公路一家一戶送。他成了村里與外界溝通的橋梁之一,比如他幫助想要歸園田居的人介紹租賃。

成立的蘇州竺塢山房手工藝品農民專業合作社,成為了附近手藝人的作品展示平臺,因為背靠香山古建大本營,村里有著較完善的古建手藝工種。據山房統計,2021年經山房引薦,達成800多萬元營收,2022年雖受疫情影響,截至目前也介紹完成500多萬元的營收。

竺塢山房成了天池村的文化客廳。“農家書屋”的進駐,為村民提供了一個可以休閑、可以看書的地方,也間接實現了徐佩根在家鄉擁有一家書店的愿望。竺塢山房的農家書屋獲得了江蘇省“發現最美農家書屋”視頻組一等獎。

在徐佩根的認識里,除了書籍,還有藝術,能夠改變村莊。為了讓更多人關注北峰塢的發展,讓更多人到這個小山村來,他提議把北峰塢規劃成藝術村,以藝術賦能鄉村振興。

幫助村民真正從中獲利的同時,大量藝術家的進駐,也可以留住北峰塢的青山綠水。除了徐佩根,竺塢山房沒有工作人員,日常的清潔衛生、書籍整理等都由志愿者來完成。竺塢山房成了網紅打卡點后,每到周六周日,有大量民眾到山房的后山徒步,產生的垃圾留在了山里,進山清理也成了志愿者的一項主要工作內容。

疫情過后,竺塢山房組織了一些采摘游、勞動教育課程,讓孩子們回歸一天傳統的鄉村生活。竺塢山房更類似于一個復合業態的鄉村會客廳,一個共享行業信息的平臺,或許,它能發展為一個鄉村生活的運營者、組織者。

做帶有本土鄉村特色的潮流文化

藝術、民宿等的介入,可以作為鄉村可持續發展的一種路徑。

每個鄉村都有自己獨有的地方記憶、精神和情感。民宿與藝術相當于對鄉村在地文化進行了挖掘和重構,并以更視覺化、大眾化的方式向外界呈現,通過豐富而具有傳播性的形象,在互聯網語境下,快速突破圈層,輻射出去。

比如本次特別策劃中的兩家民宿。“湖與”的西山島店是一家面朝太湖,建筑設計充滿極簡風格的民宿兼營咖啡店,也即是那種在互聯網上一經傳播就很容易“出圈”的所謂網紅店。

“湖與”的主理人嚴逸飛是有心氣兒,有沖勁,又兼具實力的年輕人。自小在鎮湖、光福一帶的太湖邊漁村玩耍、成長,帶著蘇州本地人為什么不可以在本地成事的情緒,以及對太湖很深的情感迷戀,回到鄉村。

“湖與”做民宿,目標客戶群定位明確,品牌目標更不止步于太湖的“湖”,而期待能以“與”為文旅產品特征,走得規模化。因而,雖然對內實行酒店的管理標準,但對“湖與”來說,對外他們更想要讓客人體驗到民宿化的人文關懷。他們開發相關的精釀啤酒產品,想要嘗試在太湖邊種植咖啡,主理人也闡述了意義:“類似的文創周邊,會產生帶有客戶黏性的文化屬性類影響。”以蘇州人的身份,發展帶有蘇州本土鄉村特色的潮流文化,推動文旅產品發展。

主理人坦言,在蘇州鄉村做民宿、從事文旅產業,最大的不容易,在于蘇州的每個區域板塊都能體驗到較好的文旅項目。但本土優勢發揮好,還是會吸引上海、杭州、南京等周邊地區有質有量的客流。他認為:“蘇州的鄉村是充分享受著城市化的紅利的,但是蘇州的城市化又需要鄉村的文化屬性、娛樂屬性來支持。”

與鄉村互動,共同發展

包下了整個山頭,也就意味著太美雪綠民宿的特色之一是私密度,它背靠一片鄉村密林,然而它又面朝太湖,就在湖邊上,環境可謂獨一無二。

蘇州太湖沿岸鄉村的特色,不但風景優美,物產豐富,同時工藝美術的技藝精湛,即便是普通村民,也常常懷揣一門技藝。因而優秀的民宿,能夠與所在的鄉村產生良性互動,打造出一種良好的發展生態,共謀發展。

民宿位于光福鄧尉村,村民本身就種植一款以“鄧尉雪綠”為名的優質綠茶,這也衍生出了雪綠幾款主推的茶葉,并加入了光福特產窯上桂花,甚至連桂花醬,也源自后山的桂花林。

雪綠70%至80%的員工是鄧尉村村民。有的原先是繡娘或從事核雕,眼力不行后轉換了行業;有的原是漁民,太湖禁捕后不再捕魚,但他們能幫助民宿確保食材尤其湖鮮的新鮮度,尤其擅長在分辨野生與人工養殖上。在工作閑暇之余,村民員工還可以幫助民宿制作帶有光福地域特色的傳統食品,帶領客人一同體驗當地的傳統技藝手工課。而農忙時節,本地員工或許需要回家幫忙,余下的外來員工可以靈活補位人力上的臨時短缺。

在為游客創造更好的居住環境的同時,民宿也在努力,更好地維護鄉村生態,傳承鄉村的優良習俗,讓村民與游客都能真正感受到鄉村的美好。

歸園田居,回到鄉野的本來面貌

我們心中的鄉村田園,最初是什么樣的呢?有沒有鮮翠欲滴的稻苗無邊無際,或是風吹麥浪,一浪接一浪翻滾的景象呢?郭巷街道太平橋附近,近5000畝的土地望不到盡頭,30多臺推土機分散在各處齊齊作業。這塊土地將被用于種植水稻小麥等經濟作物。試想,幾個月后,成片的稻浪或麥浪將會多么壯觀。5000畝土地也意味著會給本地市場帶來300萬斤的優質糧食產出。

眼下,這些土地要在兩個月內完成平整,趕種小麥。明年五月底,收麥后再種水稻。“農時對于農作物很重要,錯過了,就等來年。”湖嘉生態農業的莫泉林說。在此之前,這些3年未被種植的土地要一塊塊重新規劃,恢復精排水溝。平整度關系到接下來一整年的種植質量,尤其水稻。

這里位于官浦村,過去都是村莊。農民變市民后,土地被集中起來規模化、機械化種植,相對于原先的小塊小塊,大片土地種植產量上升,資源浪費減少,莫泉林說,也更有利于農產品質量管控。

蘇州本地產糧占不到蘇州市場份額的10%,90%的糧食需靠外調,因而從市種站開始,即要求種植優質食味水稻,即好吃是主要的,產量還在次要。這對產中階段的種植提出了要求,要求減肥減藥,科學精準施肥。

莫泉林在臨湖鎮湖橋村有1500畝的種植面積,出品湖嘉大米。他在太湖邊種糧十幾年,經驗豐富,“太湖邊種植水稻,有一項地理優勢,水稻需要水,優質的水質資源肯定有利于農作物生長。”他說,這么大的

種植面積,肯定是高度機械化,但即便這樣,仍會有一部分工作需要人工完成。“農業種植是一個很大的范圍,水稻、小麥、油菜等,栽培方式都不一樣。在實際種植時,一年種三季或者四季農作物,每一種的種植方式、施肥方法也都不一樣,不可能所有土壤都拿去檢測,因而仍需憑經驗把握施肥量。”

鄉村,本以“農”為特色。回歸鄉村,就意味著除了現代社會必要的便捷性,回歸自然、淳樸的簡單生活狀態。