基于樣板處理的服飾文物三維模型優化方法

劉安璐,蘇軍強,張蓓蓓

(1.蘇州大學 紡織與服裝工程學院,江蘇 蘇州 215021; 2.江南大學 設計學院,江蘇 無錫 214122;3.蘇州大學 藝術學院,江蘇 蘇州 215021)

服裝的主要構成成分是纖維,纖維屬于有機物,易受環境的影響而降解,因此服裝遺產較為脆弱,無法進行長時間的物理展示。虛擬現實技術與可視化技術的發展,將現代科技融入到抽象的文化保護中[1],使得服飾類文物能夠以三維模型的形式進行虛擬展示[2]。相較于傳統的物理展示,虛擬展示解除了時間與空間對服裝展示的限制[3],且不會對服飾文物造成任何損害。但三維虛擬展示仍然未成為國內各大博物館展示中國傳統服飾文物的主流形式。其主要原因是:移動平臺與網頁平臺的計算性能是有限的,而博物館的虛擬展示需要同時投入大量精細的、高數據量的服裝三維模型。大量的模型應用到虛擬展示中會占用很多的存儲空間與內存空間,影響計算機CPU(中央處理器)與GPU(圖像處理器)的計算與運行效率[4],進而導致模型展示時加載時間延長,實時畫面卡頓,系統響應速度慢等問題。因此,構造輕量化的服裝三維模型是實現服飾文物虛擬展示的有效途徑[5]。

服裝的三維模型通常基于真實的服裝樣板模擬獲得[6]。中國古代服飾服裝結構復雜,交疊纏繞,基于其真實樣板制作的三維模型存在大量樣板之間相互交疊的情況,交疊部分樣板會使模型產生大量冗余的三角形,這些三角形無需在場景中顯示,但是卻增加了模型的面數與數據量。由于模型在虛擬展示中運行的每一幀畫面都依靠著CPU和GPU的實時計算[7],所以這些冗余的三角形在運行時會影響系統的運算與傳輸效率[8]。因此,為構建古代服飾的輕量化模型,使模型適應計算機的運算與傳輸能力,嘗試對其服裝樣板進行修改優化。本文以馬王堆一號漢墓出土的“信期繡”褐羅綺曲裾棉袍(329-10)為例,探究其在虛擬展示中的樣板修改方法,構造其輕量化模型,以期為其他服飾文物輕量化模型的構造提供參考借鑒。

1 曲裾袍服樣板圖繪制

1.1 曲裾袍服樣板結構分析

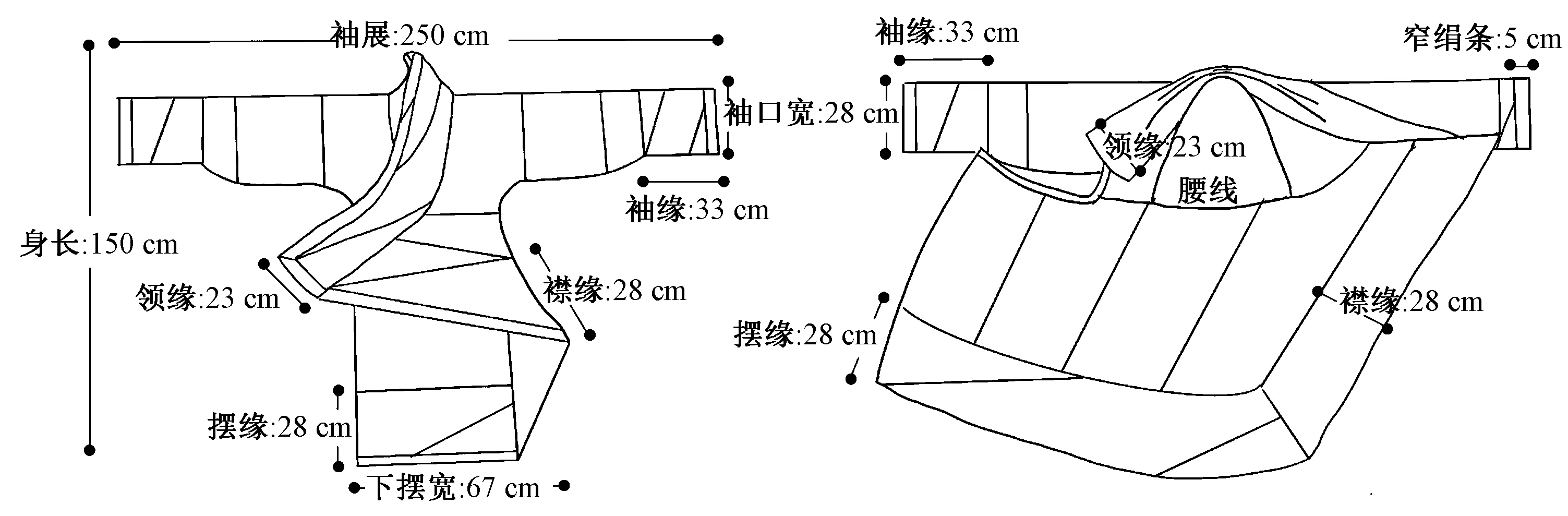

馬王堆一號漢墓共出土曲裾類袍服9件,它們的款式風格與結構風格基本一致[9],只在單、夾的厚度有所區別[10]。由湖南省博物館與中國科學院考古研究所所著的《長沙馬王堆一號漢墓》對“信期繡”褐羅綺棉袍(329-10)的款式形制與樣板結構進行了分析與說明,并繪制出了該袍服的款式圖,如圖1所示。

圖1 款式圖

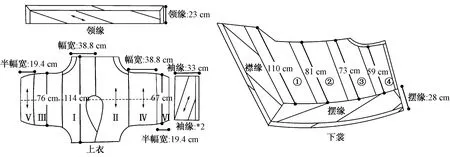

從圖1中可以看出,“信期繡”褐羅綺棉袍(329-10)屬于上下連屬制的深衣結構類型,由上衣部分與下裳部分在腰線處拼縫而成,在領口處、袖口處、衣襟處以及下擺處都具有寬闊的緣邊結構。上衣部分為5幅面料正裁(“信期繡”褐羅綺棉袍所用羅綺的布幅寬度為38.8 cm),共6片,大身部2片,寬度為完整幅寬,長度為114 cm,兩袖各2片,靠近大身部的袖片寬度為1幅,長76 cm,靠近袖緣的袖片寬度為半幅,長度為67 cm,6片裁片拼接縫合,再在腋下縫起。下裳部分為4幅面料正裁斜拼,斜度為25°,共4片,寬均為1幅,長度分別為110、81、73、59 cm,4片裁片橫向拼縫后整體旋轉至特定角度,腰口線根據上衣腰口線的形狀調整修剪。上衣與下裳獨立裁剪,在腰線處縫合,形成封閉的中腰線。緣邊部分均為斜裁,領緣為23 cm,袖緣為33 cm,襟緣與擺緣為28 cm,主體由3片或4片起毛錦拼縫而成,外側為從袍里邊緣翻出的5 cm窄絹條。

1.2 曲裾袍服樣板圖

基于《長沙馬王堆一號漢墓》中對“信期繡”褐羅綺棉袍(329-10)的形制分析與結構分析,再結合書中所提供該袍服各部位的尺寸數據,繪制其樣板圖如圖2所示。

圖2 樣板圖

2 樣板處理正交試驗設計

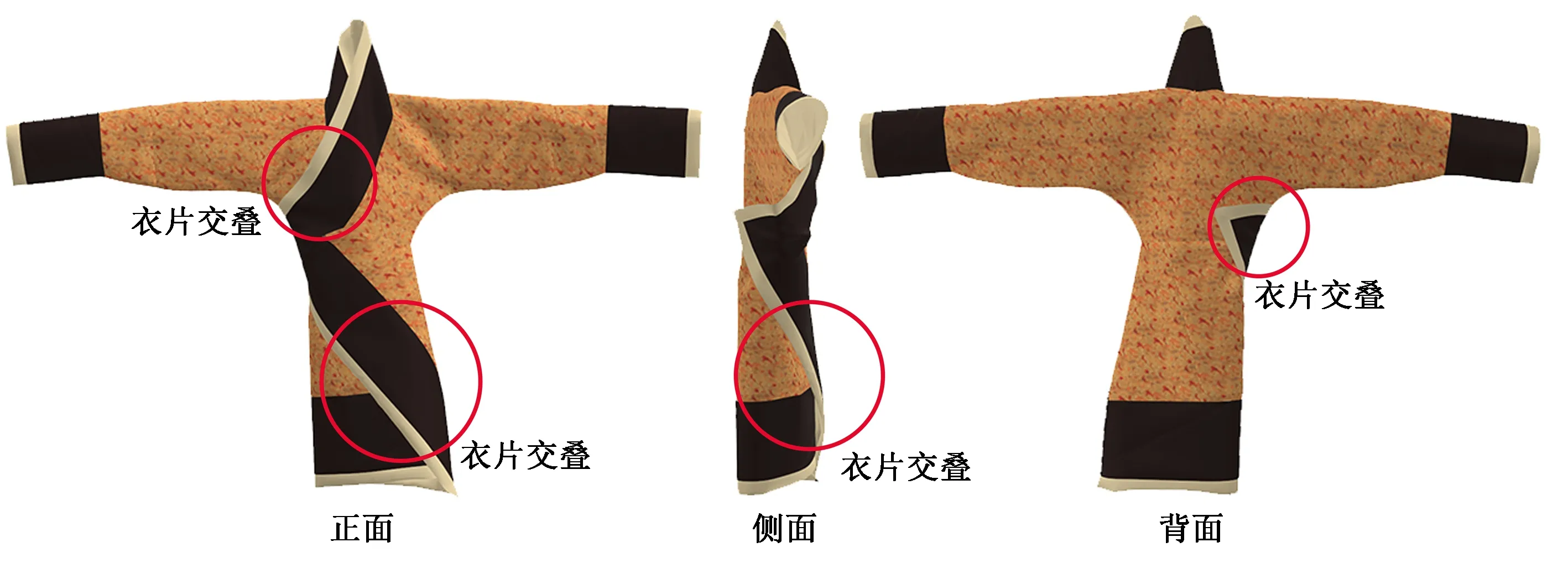

借助Clo3D軟件對“信期繡”褐羅綺棉袍(329-10)的實際樣板進行模擬,得到其三維模型,如圖3所示。

由圖3可以看出,該服裝模型中存在大量衣片交疊的情況(交衽處、衽角處、曲裾處),產生了大量冗余的三角形,增加了模型的面數與數據量。為消除這些冗余面數對計算機資源的浪費,提高模型在展示平臺的應用效果,對“信期繡”褐羅綺棉袍的虛擬樣板進行修改處理,以構造該曲裾袍服的輕量化模型。

圖3 三維模型

2.1 試驗指標的確定

為得到優化該曲裾袍服三維模型的樣板修改規則,設計正交試驗。正交試驗的目的是提高模型在移動平臺的應用效果,故設模型應用效果的評價指標為試驗指標。

模型的面數與頂點數越大,其數據量就越大,在運行展示的過程中就會占用更多的內存空間。因此,模型在移動平臺的應用效果與模型的面數、頂點數成負相關,以此為依據,設定模型的面數、頂點數為試驗指標1、2。

除此之外,樣板處理不能影響模型原本模擬出的外觀效果。因此設置模型的外觀效果為試驗指標3,該指標以主觀評價的方式測評經過處理后的樣板模型外觀效果與初始模型是否一致。

2.2 試驗因素的確定

曲裾袍服里料的結構處理方式與面料完全一致,且里料樣板在模型中完全被遮擋,將其全部刪除不會影響模型的外觀效果,故里料樣板不做考慮,直接刪除。

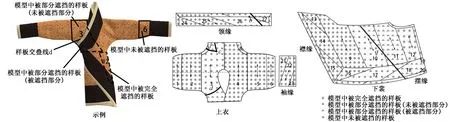

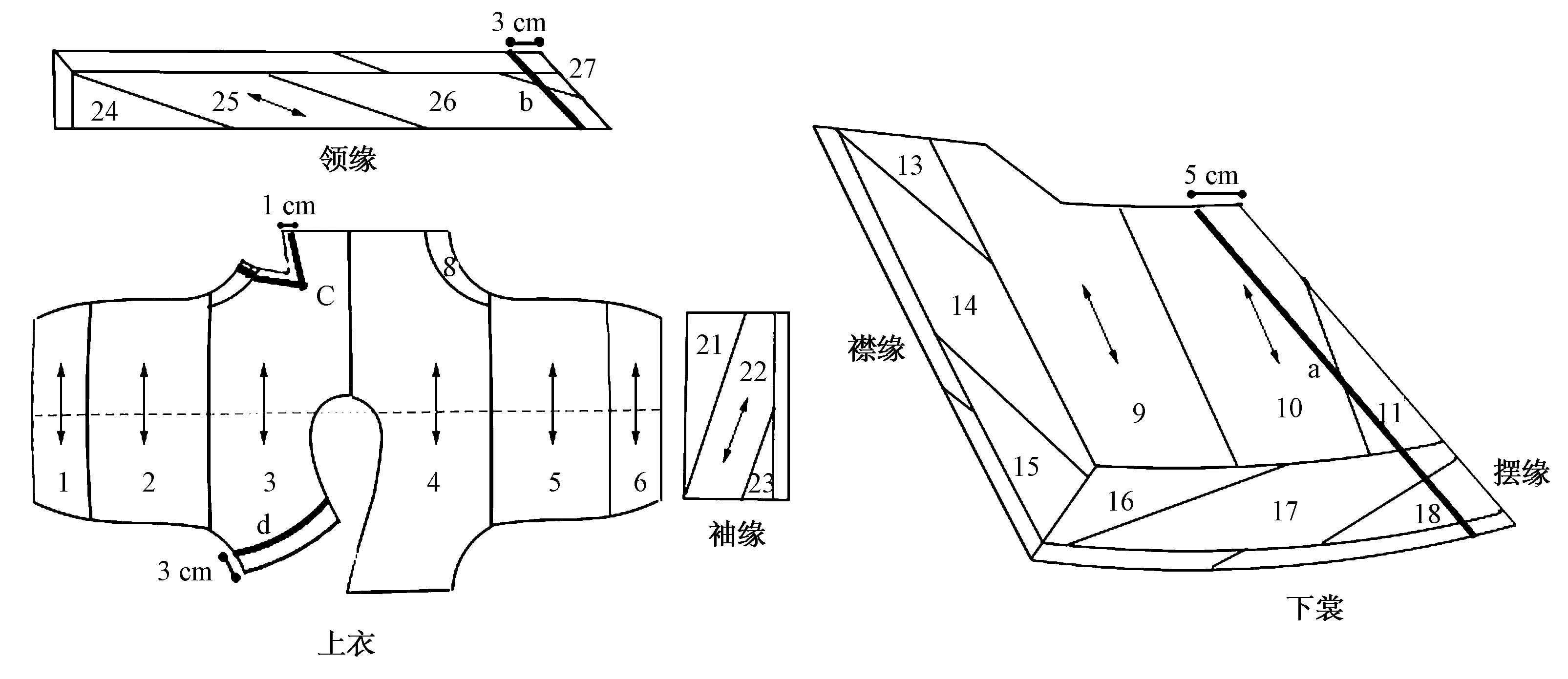

袍服模型的樣板交疊圖如圖4所示。從圖中可以看出,樣板12,19,20在模型中被完全遮擋,無法在場景中顯示,也可直接刪除。樣板3,7,10,11,17,18,26,27在模型中被部分遮擋,如圖4所示,圖中三角形部分代表被遮擋的部分樣板,方形部分代表未被遮擋的部分樣板,粗黑線a、b、c、d為樣板交疊線。由于袍服模型的領口處、曲裾處以及交衽處并不是完全閉合的,將被遮擋的部分樣板全部刪除無法保證模型的外觀效果與初始樣板模型一致。因此,樣板3,7,10,11,17,18,26,27的刪減方案則需通過具體試驗確定。

圖4 樣板交疊圖

以線段a、b、c、d4條樣板交疊線為依據將樣板3,7,10,11,17,18,26,27分為以下4類,并以此作為正交試驗的4個試驗因素:

①樣板10,11,17,18的樣板交疊線均為線段a,且都被襟緣樣板遮蓋,但穿著狀態下的曲裾袍服在襟緣處不是閉合的,將被遮蓋的樣板全部刪除無法保證模型的外觀效果,但將該部分樣板全部保留會增加模型的冗余度。因此,設置3組水平數:沿線段a修改原始樣板、保留線段a下5 cm部分樣板、線段a下交疊部分樣板全部保留。

②樣板26,27的樣板交疊線均為線段b,且都被領緣樣板遮擋,而曲裾袍服領口交衽處也不是閉合狀態。因此,同樣設置3組水平數:沿線段b修改原始樣板、保留線段b下3 cm部分樣板、線段b下交疊部分樣板全部保留。

③樣板7與樣板3后半部分的樣板交疊線均為線段c,且都被衽角樣板遮蓋。曲裾袍服的衽角處也非閉合狀態,設置3組水平數:沿線段c修改原始樣板、保留線段c下1 cm部分樣板、線段c下交疊部分樣板全部保留。

④樣板3前半部分的樣板交疊線為d,同樣板26,27一樣被領緣樣板遮擋。因此,設置與樣板26,27同樣的3組水平數:沿線段d修改原始樣板、保留線段d下3 cm部分樣板、線段d下交疊部分樣板全部保留。

3 袍服模型效果分析

3.1 正交試驗結果分析

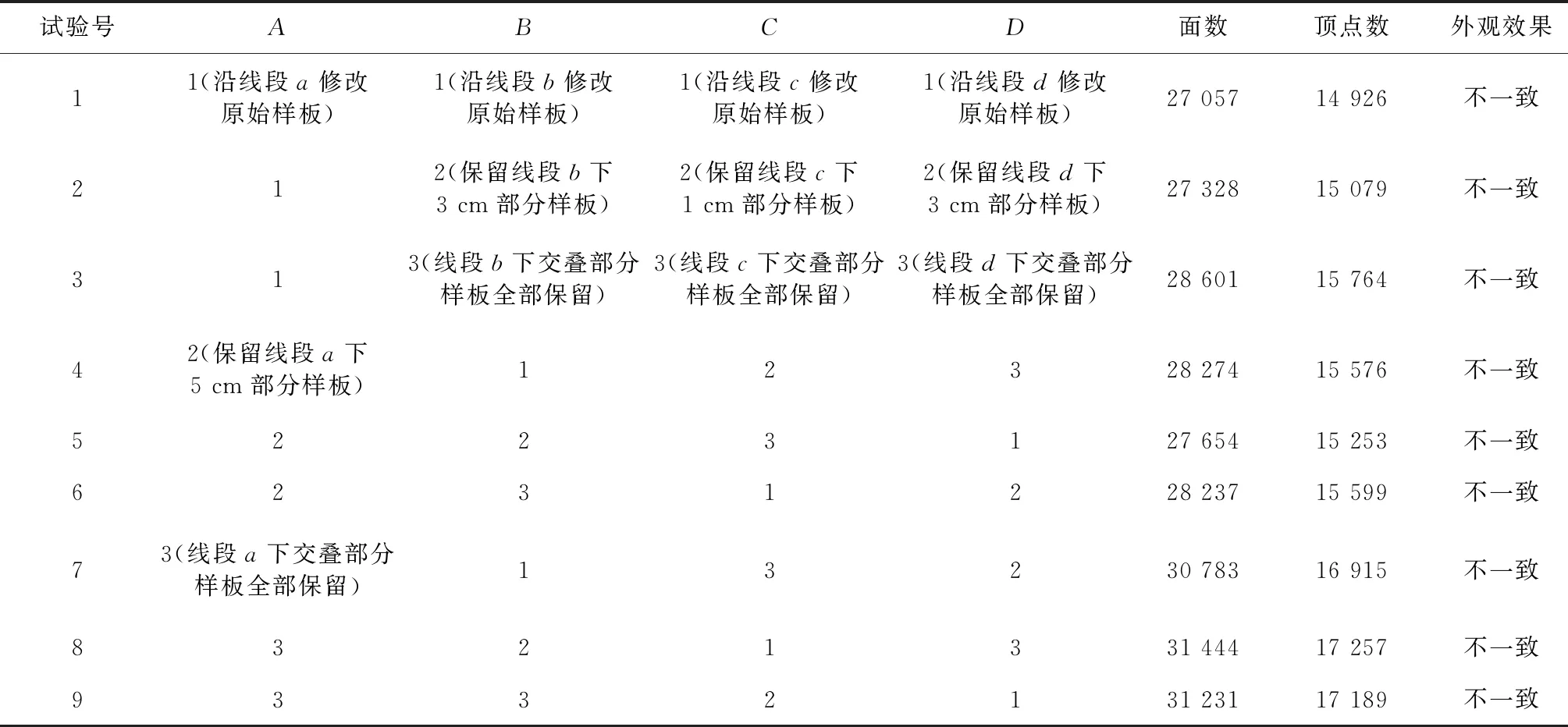

根據以上分析,設樣板10,11,17,18的修改方案為因素A,樣板26,27的修改方案為因素B,樣板7與樣板3后半部分的修改方案為因素C,樣板3前半部分的修改方案為因素D,以此為基礎設計4因素3水平正交試驗表,具體見表1。

在相同的模擬環境下,分別對試驗組中的9組袍服樣板進行模擬建模,得到其三維模型。分別測量1~9號模型的面數與頂點數,并以主觀評價的方式判斷其外觀效果與初始樣板模型是否一致,得到試驗結果如表1所示。

表1 正交試驗1

初始樣板模型的面數為68 722,頂點數為37 730。9組樣板處理方案雖然有效地降低了模型的面數與頂點數,但均對模型的外觀效果產生了影響,并不符合預期的試驗結果,所以曲裾袍服樣板處理方案的最優的水平組合并不在以上正交設計所指定的試驗當中,需進一步設計正交試驗。

觀察1~9號模型可發現,試驗因素A1,B1,C1,D1是引起其與初始樣板模型在外觀效果上產生較大差異的主要原因,如圖5所示。故將試驗因素的水平A1,B1,C1,D1刪除,重新設計4因素2水平的正交試驗,具體見表2。在與之前相同的模擬環境中,再次對試驗組中的8組樣板進行虛擬模擬縫合,得到其曲裾袍服模型,測算8組模型的面數與頂點數,并以主觀評價的方式判斷其外觀效果與初始樣板模型是否一致,得到試驗結果如表2所示。

圖5 外觀效果差異產生原因

由表2可知,試驗得到的8組袍服模型冗余度大幅度降低,其外觀也均符合預期的試驗結果。對試驗結果進行極差分析,結果如表2所示。面數與頂點數越小,模型的應用效果越好。因此,取面數與頂點數最小值所對應的水平,以此為依據確定出的最優的水平組合為A1B1C1D1。

表2 正交試驗2

3.2 袍服樣板修改圖

基于以上分析,可得到構造曲裾袍服三維輕量化模型樣板修改的最佳方案:將樣板12,19,20以及里料樣板全部刪除,保留樣板10,11,17,18的樣板交疊線下5 cm部分樣板,保留樣板26,27交疊線下3 cm部分樣板,保留樣板7交疊線下1 cm部分樣板,保留樣板3前半部分交疊線下3 cm部分樣板以及后半部分交疊線下1 cm部分樣板,如圖6所示。

圖6 樣板修改規則圖

初始樣板模型的面數為68 722,頂點數為37 730。修改后的樣板模型的面數為27 729,頂點數為15 298,較初始樣板面數減少了59.7%,頂點數減少了59.4%,數據量下降了49.6%,模型冗余度大幅度降低。

4 模型應用效果檢驗

為客觀描述模型應用效果提升的程度,設初始樣板模型為參照模型,修改后的樣板模型為檢驗模型。以模型上傳至移動平臺的時間、模型運行時對CPU占用率以及模型運行時對GPU占用率3個指標對其進行檢驗[11]。

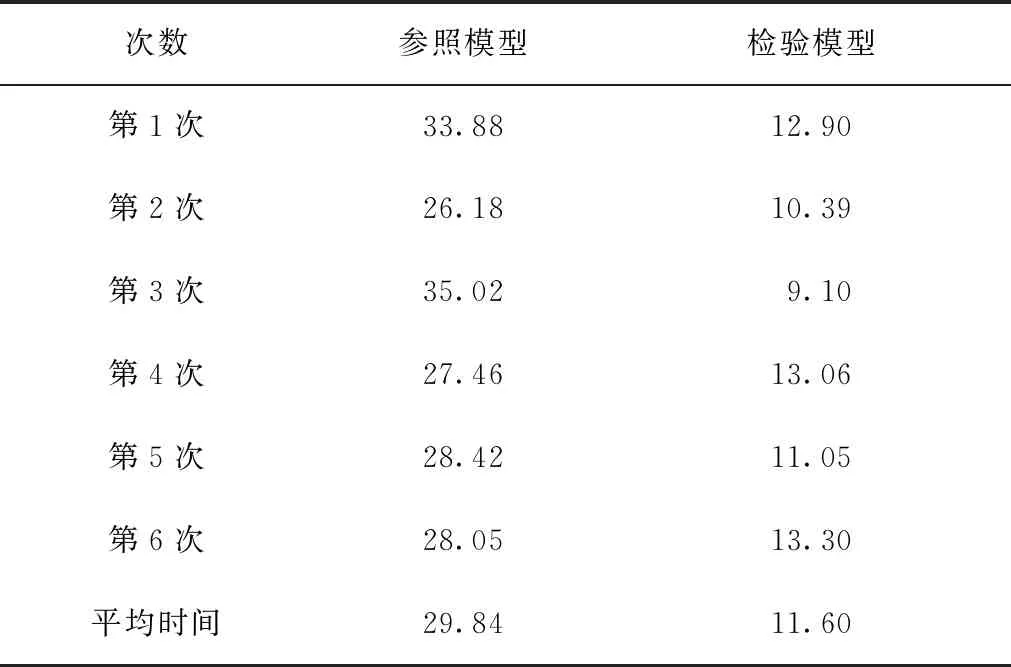

4.1 模型上傳時間

在相同的網絡環境中,記錄6次參照模型與對照模型上傳至網頁移動平臺所需時間,并計算其平均值,結果如表3所示。樣板的修改有效降低了模型的上傳時間,對照模型的上傳時間較參照模型減少了61.1%,顯著提高了模型的應用效果。

表3 模型上傳時間

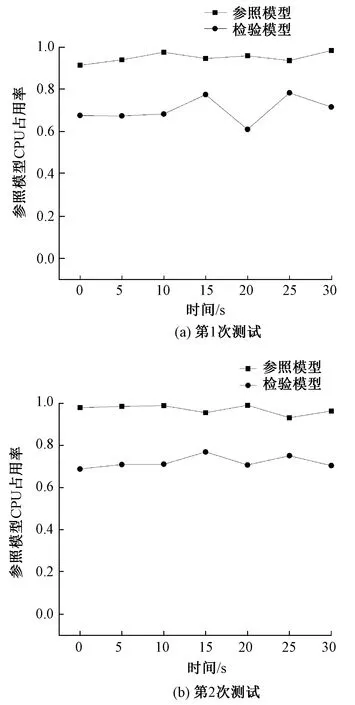

4.2 CPU與GPU的占用率

在相同的網絡環境中,分別記錄2次參照模型與模型在30 s內模擬展示時各個節點的CPU與GPU的占用率[12],結果如圖7、8所示。修改后的樣板明顯降低了模型在運行展示時的CPU與GPU占用率,提高了模型的在移動平臺的應用效果[13]。

圖7 CPU參數對比

圖8 GPU參數對比

5 樣板處理方法的普適性評價

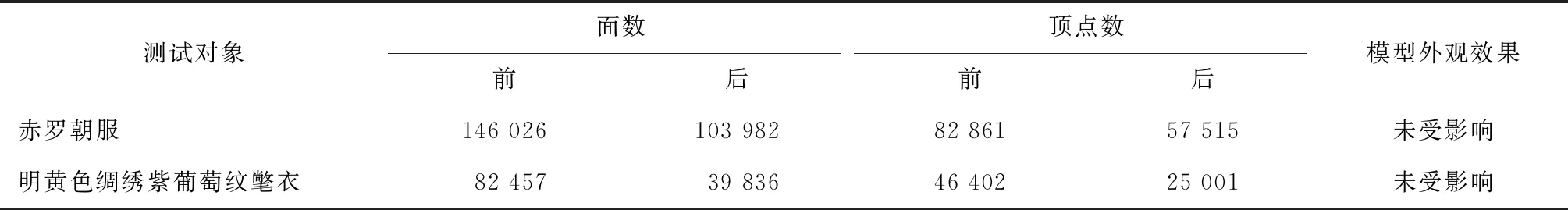

為驗證文章提出的“基于正交試驗,通過樣板處理以構造輕量化服裝三維模型”的方法的普適性,選擇2件與曲裾袍服服裝結構不同的傳統服飾,對其進行樣板處理,構造其輕量化服裝三維模型,結果如表4所示。2件服飾模型的面數與頂點數均呈現大幅度下降,應用效果得到了提升。通過主觀觀察可以發現,2件古代服飾模型的外觀效果均未受樣板處理的影響。

表4 普適性測試結果

由此可知,本文所提出的“基于正交試驗,通過樣板處理以構造輕量化服裝三維模型”的方法具有一定的普適性,能夠為其他服飾文物輕量化模型的構造提供參考借鑒。

6 結 論

以秦漢時期的曲裾袍服為研究對象,基于對其服裝樣板結構特點的分析,通過2組正交試驗,得到了構造其輕量化模型樣板的修改方案。經過樣板處理后的袍服模型在外觀效果不受影響的前提下,模型面數降低了59.7%,模型頂點數降低了59.4%,且經模型應用效果檢驗,修改后的模型大幅度降低了運行展示時對計算機CPU(中央處理器)與GPU(圖像處理器)的占用率。相較于基于原始樣板構造的袍服模型,修改后樣板構造的輕量化袍服三維模型在運行展示時,很大程度上減少了對計算機資源與空間的浪費,在移動平臺的應用效果得到了大幅度的提升。

此外,對該樣板處理方法進行普適性評價得出,該樣板修改方法不僅適用于曲裾袍服,也對構造其他服飾的輕量化模型具有一定的借鑒意義。以此方法論對服飾文物模型進行精簡優化,可以讓更多的服飾文物模型投入虛擬平臺進行展示,促進服飾文化在新媒體空間下的傳播。