電動機與發電機相互轉換的實驗裝置

劉信生,陶士金 ,傅求寶 ,張大明

(1.廬江縣龍橋鎮初級中學,安徽 合肥 231551;2.合肥市教育科學研究院,安徽 合肥 230071;3.廬江縣教育體育局 教研室,安徽 合肥 231500;4.廬江縣第四中學,安徽 合肥 231500)

1 問題的提出

電動機與發電機都屬于電機類, 是實現電能與機械能相互轉換的電磁機電裝置[1]. 在現實生活中,電動機與發電機裝置的應用非常廣泛,也是初中物理新課標[2]要求掌握的重要內容之一. 滬粵版初中物理教材[3]第十七章“電動機與發電機”的授課內容被分為3節,其中17.1節和17.2節教學內容的設置思路為:通過實驗探究教學,總結得出電動機工作原理與其模型制作過程;17.3節教材內容的設計理念為:探究發電機的工作原理和實用發電機的結構. 其中電磁感應原理是電、磁聯系的知識應用,也是本章的教學重點. 該章的教學目標為:初步培養學生的能量觀念,讓學生深入了解電能生磁、磁也能生電,并在現實生活的物理應用中,培養學生的逆向思維能力. 但在實際教學過程中,電動機與發電機的探究實驗活動有先后之分,實驗探究得出的結論在表達上也有先后之別,從而導致學生對電動機和發電機的認知相分離. 因此,在實際教學過程中,如何將電動機與發電機進行有機整合,實現二者之間的有效轉換,幫助學生更好地理解二者之間的聯系與區別是目前需解決的問題. 根據該問題,本文設計了電動機和發電機可相互轉換的實驗裝置,幫助學生更好地理解這部分內容,體現了當下“減負提質”的教學變革理念.

2 實驗裝置的靈感來源

2.1 探究實踐活動的啟發

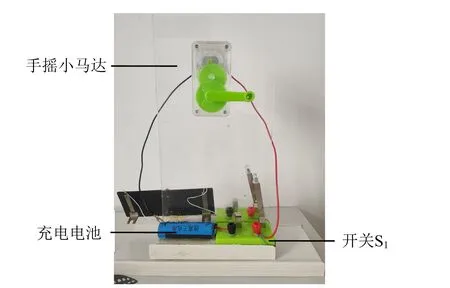

在電動機的教學中,通過實驗室電動機模型的演示實驗,學生發現電能可以轉換為機械能;在發電機的教學中,當學生用力搖動小馬達的搖把時,串聯在電路中的小燈泡被點亮,如圖1所示.

圖1 發電機演示裝置圖

此時,有學生對該款發電機提出質疑:a.改變搖把轉動方向,產生的感應電流方向是否會發生改變;b.手搖馬達產生的感應電流,其大小是否穩定不變. 針對以上問題,有學生將2只發光二極管的極性顛倒后并聯接入電路,如圖2所示. 根據發光二極管的單向導電性,可畫出簡單電路示意圖,如圖2(b)所示. 為了進一步探究感應電流的特點,可以用電流傳感器等數字化軟件測量感應電流的大小,再描繪出電流變化圖像,以此反映感應電流的特點.

(a)實物裝置圖 (b)示意圖

學生小組根據以上分析進行合作探究,具體操作如下:

1)將電流傳感器與數據采集器接入裝有數字化軟件的電腦上,并將小馬達串聯接入電路;

2)打開數字化軟件,創建電流傳感器界面,點擊“采集參數”設定記錄時間為20 s,搖動小馬達的搖把,用鼠標點擊“開始”,每隔5 s改變1次搖把的轉向.

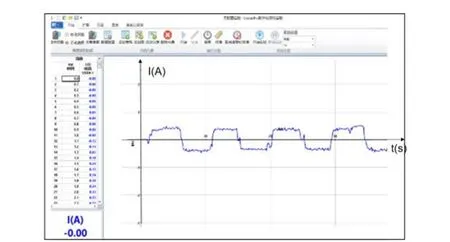

3)重復以上步驟,分析數據、繪制電流圖像,如圖3所示.

圖3 電流-時間圖像

通過實驗探究發現,發電機(微型手搖小馬達)將機械能轉換為電能時,產生的感應電流大小和方向并非保持不變,而是與搖把的轉速和轉向有關. 另外,在操作過程中還發現電動機與發電機在能量轉換上存在可逆性,因此制作了電動機與發電機相互轉換裝置教具.

2.2 理論分析

2.2.1 電動機原理

電動機是通電線圈在磁場中受力轉動,將電能裝換為機械能的裝置,如圖4所示. 在磁體N極和S極之間固定繞軸轉動的電驅繞組(矩形線圈制成),閉合電源,通過電刷和換向器將直流電通入線圈,依據左手定則,通電線圈在磁場中因受到電磁力矩的作用而繞軸轉動. 當線圈轉至平衡位置(與磁場方向垂直)時,換向器通過改變線圈中電流的方向實現線圈持續轉動,從而將電能轉換為機械能.

圖4 電動機原理圖

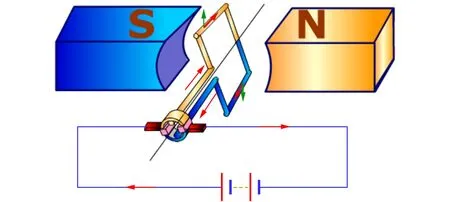

2.2.2 發電機原理

發電機是根據電磁感應原理,將機械能轉換為電能的裝置,如圖5所示. 在磁體N極和S極之間固定繞軸轉動的矩形線圈,并與電路連接形成閉合回路,依據右手定則,感應電流方向與磁場方向、導體切割磁感線方向有關[4]. 根據感應電動勢Ε=BLvsinθ(B為磁感應強度,L為線圈切割磁感線的有效長度,v為線圈的線速度,θ為線圈速度方向與磁感線之間的夾角),當線圈順時針轉動時,線圈通過換向器和電刷將感應電流向外輸送;當線圈逆時針轉動時,線圈產生的感應電流方向發生變化,這與2.1中的實驗現象一致. 因此,磁場中線圈的轉向不變時,輸出的感應電流方向也不變,該裝置被稱為“直流發電機”.

圖5 發電機原理圖

綜上所述,電動機與發電機的核心裝置基本相同,裝置的空間結構也非常相似,因此電動機與發電機之間實現相互轉換具有科學依據.

3 電動機與發電機相互轉換的實驗裝置

3.1 實驗器材

微型手搖發電機1臺,充電電池(3.7 V,1 500 mAh)1塊,顛倒兩極且并聯連接的紅綠色發光二極管成品支架1個,長方形亞克力透明板(30 cm×15 cm×0.5 cm)1塊,閘刀開關2個,導線若干,長方體免漆板(25 cm×8 cm×2 cm)2塊,木板包邊條1根,充電鉆1個,手工小鋸1把,熱熔膠棒槍1支.

3.2 部件與支架的組裝

按圖6所示結構圖進行組裝.

圖6 實驗裝置結構電路圖

具體操作如下:

1)用充電鉆在長方形亞克力透明板的上部中間位置打小孔洞,并將孔洞的中間部分掏空,孔洞大小為正好能將手搖發電機水平插入在亞克力孔內;

2)水平插入手搖發電機,電機的接線柱在亞克力透明板的另一側露出,用熱熔膠將電機固定在亞克力板上;

3)將亞克力透明板豎直立在1塊免漆板(作為底座)上方,用手工小鋸將另1塊免漆板從中間位置鋸成大小相等的2塊,并用鋸開的2塊免漆板豎直夾緊亞克力板,再用熱熔膠固定免漆板和亞克力透明板,完成支架定型;

4)在亞克力透明板的正面,用導線將充電電池和閘刀開關串聯;

5)在亞克力透明板的背面,將顛倒兩極且并聯連接的紅綠色發光二極管成品支架和另一閘刀開關串聯;

6)將正、背面的支路并聯,并分別用導線連接手搖小馬達的2個接線柱;

7)用熱熔膠將充電電池與開關固定在正面底座的免漆板上,將二極管成品支架與另一閘刀開關固定在背面底座的免漆板上;再用木板包邊條將裝置底座免漆板的4個切面包貼好,此時裝置的正、背面是2條獨立的并聯支路,而手搖小馬達接在電路的干路中,如圖7所示.

(a)電動機裝置(正面)

3.3 實驗裝置的演示過程

電動機與發電機相互轉換的實驗演示過程及現象可通過掃描圖8的二維碼觀看. 具體操作步驟如下:

圖8 實驗演示視頻二維碼

1)閉合正面(電動機裝置)開關S1,將小馬達接入電路,可觀察到小馬達的搖把開始轉動,此時小馬達為正常工作的電動機,該過程為電能轉換為機械能.

2)斷開正面開關S1,閉合背面(發電機裝置)開關S2,將小馬達接入電路,當順時針搖動馬達搖把時,觀察到支架上只有綠色二極管發光;當逆時針搖動搖把時,觀察到支架上只有紅色二極管發光,即感應電流的方向與搖把的轉向有關,此時小馬達為正常工作的發電機,該過程為機械能轉換為電能.

通過以上演示可知,手搖馬達既可以作為電動機使用,也可以作為發電機使用. 由于電動機和發電機的內部結構幾乎相同,因此能夠實現二者之間的有效轉換,其能量的轉換方式互逆.

4 實驗效果的評價

4.1 增強實驗的可視性

裝置中電機(小馬達)在通電情況下,其搖把會自動旋轉并發出齒輪摩擦的聲音,此時電機是將電能轉換為機械能的電動機;在另一側電路中,用力搖動電機搖把,其中一個發光二極管會立即發光,改變搖把的轉向,另一個發光二極管會立即發光,此時電機是將機械能轉換為電能的發電機,而且感應電流的方向與搖把的轉向有關. 通過以上演示,學生在聽覺、視覺和觸覺上有全方位的體驗,能夠更容易理解電動機和發電機之間的聯系和區別. 因此,該實驗裝置具有較強的可視性,能夠激發學生的學習興趣,引發學生深度思考.

4.2 提高學生的參與度

通常教學中,教師將電動機與發電機可以相互轉換的結論直接告訴學生,導致知識點只能停留在學生的識記層面上;或者讓學生分立地探究電動機裝置和發電機裝置,導致學生無法將2種電機進行有效整合. 電動機與發電機相互轉換演示裝置的制作過程,可以調動學生的積極性,讓學生主動參與到實驗的演示、評估與分析中,以凸顯學生的主體地位,提升學生探索未知世界的興趣,激發學生學習物理的潛能.

4.3 實驗裝置的普適性

物理教育家朱正元曾經說過“制作的演示儀器要注意簡單、明了、尺寸夠大”[5]. “簡單”即以實驗室現有的或者日常生活用品為主的低成本器材進行制作;“明了”即突出重點主題,避繁就簡、主次分明;“尺寸夠大”即突出可視性的特點,體現“高見度、強視覺”的優點. 因此,教師要善于從日常生活用品中開發實驗器材,采用簡單樸實的方式展現復雜過程或抽象問題中的物理內涵,激發學生的學科興趣和求知探索欲望[6]. 電動機與發電機相互轉換裝置演示教具的制作過程和實驗教學展示正是體現以上創新實驗教學的理念與精神. 與以往的電動機與發電機二合一演示裝置[1]相比,該裝置更適合初中學生使用. 學生可以利用生活中的廢舊電機、發光二極管等材料進行自主制作,整個裝置的成本較低,制作過程簡單,可復制性強,易于操作,具有較強的普適性.

5 結束語

電動機與發電機相互轉換裝置在當前義務教育“雙減”政策下的物理實驗教學中具有引領作用. 利用該裝置進行相互轉換實驗,不僅能夠訓練學生的思維,減輕學生的學習負荷,還能夠讓學生樹立能量可以相互轉換的物理觀念,提升學生的逆向思維能力,在創新實驗教學中培養學生的物理學科核心素養.