“制憲國民大會”華僑代表選舉述評(1936—1946)

喬素玲

(暨南大學 法學院,廣東 廣州 510632)

參政議政是僑民作為一國公民的基本權利。然而,受制于海外僑情與移出國政治等各種因素的影響,僑民參政議政的權利如何真正得到保障與落實,既能反映移出國僑務政策的特色,更能展現移出國的政治發展水平。晚清以降,華僑在中國的政治生活中占有重要地位。清末預備立憲時期,華僑已經在法律上獲得祖國參政權,東南亞華僑曾經推舉咨議局議員。北京政府時期,法律明確規定了華僑選舉國會代表的名額,開創了海外華僑推舉代表回國選舉華僑參議員之先河。南京國民政府以孫中山三民主義為指導,根據其革命“三時期理論”,在軍政、訓政完成后,將進入憲政時期,還政于民,國民大會便成為國民行使權利的主要機構。為了推行憲政,1936年5月,南京國民政府確定于1937年召開第一次國民大會,制訂并通過憲法。為爭取海外華僑的支持,國民政府立法規定海外華僑推舉代表回國參會。后因抗戰爆發,代表選舉及會期推遲。1946年底,國民黨在南京召開一黨包辦的“國民大會”,制定并審議通過《中華民國憲法》,稱為“制憲國民大會”(簡稱“制憲國大”)。1947年7月,國民政府再次開始選舉“國民大會”代表,并于1948年召開第一屆國民大會(又稱“行憲國民大會”,簡稱“行憲國大”)。華僑選舉國民大會代表回國參與憲法制定與實施,成為華僑參政議政史上的重大事件。本文專門探討“制憲國大”華僑代表選舉事宜。因篇幅所限,有關“行憲國大”華僑代表選舉問題,擬另撰文進行專門探討。

“制憲國民大會在外僑民代表選舉”,是指居住在國外的中華民國國民,選舉出華僑代表以出席“制憲國民大會”。在國民政府的法律法規中,常將“僑居國外之國民”簡稱“在外僑民”,與當代華僑概念相近。“制憲國民大會在外僑民代表選舉”是考察民國時期華僑權利行使實態的獨特窗口,是華僑參政史上的標志性事件,在參選人數、地域范圍、選舉時間及選舉方式等方面,均創造了當時世界僑民選舉之紀錄。這次選舉深受國內外政治社會環境影響,部分選區的選舉活動因受到當地政府壓制而無法舉行,選舉制度的設計與運行也屢遭國民黨操弄,呈現出明顯的政治功利性,最終淪為民主政治的標簽。

近年來,張朋園、劉會軍、楊磊、熊秋良等學者對國民大會代表選舉基本制度進行了專題研究,但主要聚焦于國內選舉。①代表性成果包括:張朋園:《民主政治的困境(1919—1949):晚清以來歷屆議會選舉述論》,吉林出版集團有限公司,2008年;劉會軍、楊磊:《制憲國民大會代表選舉與產生述論》,《民國檔案》2008年第2期;熊秋良:《國民大會代表候選人提名探析》,《民國檔案》2012年第4期;《1936年國民代表大會選舉權問題探析》,《南京社會科學》2013年第7期;等等。楊建成、李盈慧、路陽、張堅、張賽群、馬慧玥等學者對民國時期的華僑參政制度進行了探討,②相關成果主要有:楊建成:《華僑參政權之研究》,臺北文史哲出版社,1992年;李盈慧:《華僑政策與海外民族主義(一九一二—一九四九)》,臺北南天書局有限公司,2018年;路陽:《民國時期華僑議員選舉制度及實踐淺析》,《東南亞研究》2015年第2期;張堅:《民族主義視野下的民初華僑回國參政》,《華僑華人歷史研究》2004年第1期;張賽群:《南京國民政府僑務政策研究》,中國言實出版社,2008年;張賽群:《近代華僑國內參政議政權探討》,《八桂僑刊》2006年第3期;馬慧玥:《近代華僑法律研究》,法律出版社,2015年;等等。但多屬于概括性述論。總體而言,現有成果對華僑代表選舉的具體規則與運行實踐缺乏專題研究,“制憲國民大會在外僑民代表選舉”的深入分析尚付闕如。本文擬在梳理“制憲國大”華僑選區劃分、選舉方式與程序設置的基礎上,分析華僑代表選舉的成效及其存在問題,以填補相關學術研究空白,為當代僑務法治建設提供歷史鏡鑒。為行文方便,下文將“制憲國民大會在外僑民代表選舉”簡稱為“華僑代表選舉”。

一、選區的劃分與選舉機構的設立

劃分選區和設置選舉機構是選舉的基礎環節。選區劃分、代表名額分配以及選舉機構設置是否合理,直接關乎選舉權利能否得到有效行使,選舉活動能否順利開展。當時,世界各地華僑總人口近900萬,廣泛分布于世界各地。華僑代表選舉的選區如何劃分,代表名額如何分配,各界多有爭議。此次選舉,創造性地以華僑人口和僑團分布為基本依據,并專設華僑選舉機構,統管海外選舉,為華僑行使選舉權利提供了重要保障。

(一)依據華僑人口與僑團數量分布劃分選區

“制憲國大”代表分為當然代表、區域代表、職業代表、特種代表和指定代表5種。①根據《修正國民大會組織法》第3條,國民黨中央執行委員、監察委員及候補中央執行委員、監察委員為國民大會當然代表。《修正國民大會代表選舉法》第2條規定,國民大會代表除當然代表外,其名額分配如下:依區域選舉方法選出者665名,依職業選舉方法選出者380名,依特種選舉方法選出者155名,由國民政府指定者240名。據統計,國民黨中央執、監委員共計171名,候補執、監委員共計90名,國民大會代表總人數1701名。參見蔡鴻源主編:《民國法規集成》第33冊,合肥:黃山書社,1999年,第143、145頁。華僑代表屬于特種代表,初定總名額40名。華僑代表選舉主要以地名作為選區名稱,基本原則是在華僑主要聚居國家與地區設置選區,同時將附近華僑較少區域并入相應選區進行選舉。選區劃分及代表名額的分配,主要依據華僑人口與僑團數量分布。[1]在海外劃分選區,有利于緩解華僑回國投票的困難,保障華僑選舉權的行使。

據僑務委員會1946年統計,世界各地華僑總人口8,700,804人,其中亞洲地區8,357,673人,約占華僑總人口95%,主要分布在暹羅、英屬馬來亞、荷屬東印度、菲律賓、印度、日本、朝鮮等地。美洲地區華僑人口209,039人,約占華僑總人口的2.4%,主要分布在美國、加拿大、墨西哥等地。歐洲華僑人口55,364人,約占華僑總人口的0.6%,主要分布在蘇聯、英國等地。大洋洲華僑總人口63,835人,約占華僑總人口的0.7%,主要分布在澳大利亞、夏威夷群島以及大溪地等。非洲華僑總人口14,893人,約占華僑總人口的0.2%。共有海外華僑團體3,975個,其中亞洲3,339個,約占海外華僑團體總數的82%,主要分布在馬來亞、荷屬東印度、菲律賓、暹羅、越南等地;美洲華僑團體466個,占海外華僑團體總數的12%;大洋洲共有華僑團體97個,約占海外華僑團體總數的2.4%;歐洲共有華僑團體18個,約占海外華僑團體總數的0.5%;非洲共有華僑團體55個,約占海外華僑團體總數的1.4%。②華僑人口數據系僑務委員會根據各駐外使領館的調查報告以及當地政府發表文件匯總計算的結果,各洲華僑所占百分比、僑團地區分布百分比則系作者根據 《海外各地華僑人口統計表(民國二十六年至三十五年資料)》、《海外各地華僑團體分布統計表(截至民國三十五年底)》中相關數據計算所得。見僑務委員會編印:《僑務十五年》,1947年,第28~30頁。

1936年《國民大會代表選舉法》第32條規定,“制憲國大”華僑選區共24個,代表總名額40名。[2]其中檀香山、智利、秘魯、古巴、墨西哥、中美、印度、日本、朝鮮、香港、澳門、臺灣、大溪地、澳洲、歐洲、非洲選區各1名,菲律賓、加拿大、緬甸選區各2名,美國、安南選區各3名,馬來、暹羅、荷屬選區各4名。[3]抗戰勝利后,臺灣收復,原設臺灣選區劃歸省市選區范圍,華僑選區減至23個,華僑代表名額隨之減至39名。[4]1946年,根據國民黨中央委員會指示,歐洲區和緬甸區分別增加旅英華僑代表、旅緬滇省代表各1名,[5]華僑代表總名額增至41名。華僑選區的劃分、代表名額分配均與華僑人口及僑團分布基本一致。

(二)設置專門的僑民代表選舉事務機構

“制憲國大”的最高選舉機構是全國選舉總事務所,下設地方分所,分所又分為省級及縣級分所、行政院直轄市分所、僑民分所、職業及婦女分所。僑民分所全稱為“在外僑民代表選舉事務所”。該所設總監督1名,負責海外各選區選舉事務,下設總干事、組長以及若干職員。僑民分所總監督由僑務委員會委員長兼任。[6]每個僑民選區設1個選舉事務所,負責人為選舉監督,一般由駐該地中國大使或領事兼任,在中國未設使領館的地區,則由當地中華商會主席或重要僑團負責人兼任。選舉事務繁重的選區,則調派僑務委員會高級人員兼任。[7]至1937年,“制憲國大”海外24個選區均推出選舉監督并獲得選舉總事務所的批準,其中19個選區的選舉監督由中國駐當地使領館負責人兼任,1個選區由國民黨直屬機關負責人兼任,2個選區由華商會主席兼任,充分體現出駐外領事機構在海外選舉組織工作中的主導地位。[8]

二、華僑代表選舉的方式與基本程序

選舉方式和選舉程序是選舉制度的核心內容,也是實現選舉價值的基本保障。選舉方式與程序設計是否合理,直接決定選舉的合法性與公正性。基于華僑選舉的特殊性與復雜性,華僑代表選舉采用復合選舉方式,并且設置特別選舉程序。這些制度設置,能夠結合海外僑情進行適當變通,體現了一定程度的創新性與靈活性,在華僑選舉歷史上實現了一些歷史性突破。

(一)采用職業選舉與區域選舉相結合的間接選舉方式

雖然《中華民國憲法草案》規定國民大會代表選舉采用直接、無記名投票方式,但在實際運行過程中,不同類別選舉所采用的具體選舉方式存在差異。“制憲國大”代表選舉分為區域選舉、職業選舉、特種選舉三類。區域選舉是各省及行政院直轄市的選舉,職業選舉是各省及行政院直轄市的各種職業團體的選舉。特種選舉又分為四種,即遼寧、吉林、黑龍江、熱河四省選舉,蒙古、西藏選舉,在外僑民選舉,軍隊選舉。[9]與其他特種選舉不同,華僑代表選舉采用職業選舉與區域選舉相結合的混合模式,并根據僑居地具體情況進行變通。從1936年《國民大會代表選舉法》頒布到1946年“制憲國大”召開,前后歷時十年,華僑代表選舉制度屢經改變,選舉方式更趨復雜,但總體上屬于間接選舉。

首先,華僑代表選舉在初選和復選階段采用不同方式。1936年《國民大會代表選舉法》規定,華僑選舉國民大會代表分為候選人推選(初選)和選舉(復選)兩個階段,分別比照職業選舉和區域選舉辦理,此為華僑代表常規選舉方式。其中候選人由合法成立并經僑務委員會認定的農會、工會、商會、教育會、醫藥師團體、新聞記者團體、中華會館或各地會所、中國國民黨黨部或閱書報社八種團體的職員投票產生。八種團體地位有別,在有中華會館的地區,由中華會館推舉候選人,只有在無中華會館的情況下才由會館推舉;凡有中國國民黨黨部的地區,由黨部推選候選人,只有在無國民黨黨部的情況下,才由閱書報社推舉。這些團體須在1936年5月14日之前成立,并經當地選舉監督審查確認,才能享有推舉權。[10]復選階段則采用區域選舉方式,由選區內有投票權的華僑對國民政府圈定的候選人進行投票,選出華僑代表。

其次,因特殊情況而無法按照上述常規方式選舉的選區,其華僑代表由國民政府遴選產生,屬于特殊遴選。特殊遴選分為三種:選區已選出候選人而無法舉行復選的,由國民政府從候選人名單中遴選;選區未選出候選人的,由僑務委員會認定的職業團體根據選舉資格和名額推薦候選人;如果職業團體無法推薦,則由國民政府組織提名委員會,提出候選人。職業團體或提名委員會需將候選人名冊送呈國民大會代表選舉總事務所,由總事務所將名冊匯呈國民政府,再由國民政府組織的國民大會遴選代表資格審查委員會對候選人進行審查,報請國民政府遴選。[11]此外,華僑代表選舉的基本投票方式為當場直接投票,但如遇有特殊情況,可向當地選舉監督請示,采用通訊投票方式。[12]

(二)選舉基本程序分為初選與復選兩個階段

根據《國民大會代表選舉法》《在外僑民推舉候選人辦法與選舉代表辦法》,華僑代表常規選舉分為初選與復選兩個階段,基本程序包括選舉資格確認、造具選舉人名冊、推舉候選人、國民政府圈定候選人以及復選等環節。

首先是選舉資格確認。《國民大會代表選舉法》及其實施細則規定,“中華民國人民,年滿20歲,經公民宣誓者有選舉國民大會代表的權利”。具有中華民國國籍、舉行公民宣誓并達到法定年齡是享有選舉權的基本條件。但具有背叛國民政府并經判決確定或被通緝、曾從事公務而有貪污行為并經判決確定、被褫奪公權、被宣告禁治產、患有精神病、吸食鴉片或其他代用品等情況者不得享有選舉權。華僑代表選舉采用職業選舉與區域選舉相結合的混合方式,華僑選舉權的權利人包括推選人、候選人以及選舉人。除上述基本條件外,他們還須符合特殊資格才能享有選舉權。具體而言,初選階段主要是推選候選人。因華僑代表選舉在初選階段比照職業選舉,特別規定華僑推選人必須是選舉團體的現任職員。公民享有被選舉權的基本條件為有選舉權、年滿25歲。華僑候選人除符合基本條件外,還須曾是選舉團體的會員且滿3年;職業團體候選人則須從事該職業滿3年并且選舉時為該團體的會員。這一規定實際上剝奪了未加入選舉團體的華僑的選舉權與被選舉權。在復選階段,只有經登記享有選舉權的華僑有權投票。[13]

其次是造具選舉人名冊。因華僑候選人的推舉比照職業選舉辦理,與區域選舉由鄉、鎮(坊、公所)負責造具選舉人名冊并逐級呈送省選舉事務所不同,海外華僑代表選舉是由僑務委員會認定的特定選舉團體造具選舉人名冊。職業選舉人有兩個以上選舉權者,應在選舉前20日聲明參加某一團體的選舉;如逾期未做選擇,則由選舉監督指定其參加選舉的團體。[14]各選區在投票一個月前造具選舉人名冊,逐級匯總呈報選舉事務所審核公示。

再次是各職業團體推舉候選人。主要是特定選舉團體的職員從其會員中推選候選人。“在外僑民團體之推選人資格,以各該團體之現任職員為限,其候選人名額,為該地方應出代表名額之三倍”,選舉主管機關須對登記候選人進行公告。[15]公告期滿后,各團體投票推舉候選人,并將選票送當地選舉監督。各埠選票到齊后,選舉監督即通知各埠僑團定期開票并派人監票。根據計票結果,以得票最多者取法定名額三倍人數為候選人,并將候選人簡況造冊呈報僑民分所總監督。[16]僑民分所選舉總監督審核后,造具選舉人名冊、團體會員及職員名冊、候選人名冊,轉送全國選舉總事務所復核。[17]

最后是國民政府圈定候選人與選民復選。全國選舉總事務所復核候選人名單后轉呈國民政府圈定。國民政府圈定的候選人名額為該地應選代表名額的兩倍。[18]國民政府圈定候選人后,由各分所監督組織選區復選。復選比照區域選舉進行,各區有投票權的華僑對國民政府圈定候選人投票,以得票多者為當選代表、次多者為候補代表。[19]

三、華僑代表選舉之結果與代表參政議政情況

選舉結果是選舉制度優劣的直觀體現,也是評價選舉的重要指標。由于選舉制度本身存在一定缺陷,加之國內外復雜政治社會環境的雙重裹挾,海外華僑選舉屢遭延宕,至1946年共選出代表41名。這些當選代表采用多種方式,代表華僑行使參政議政權利。

(一)最終選出41名華僑代表

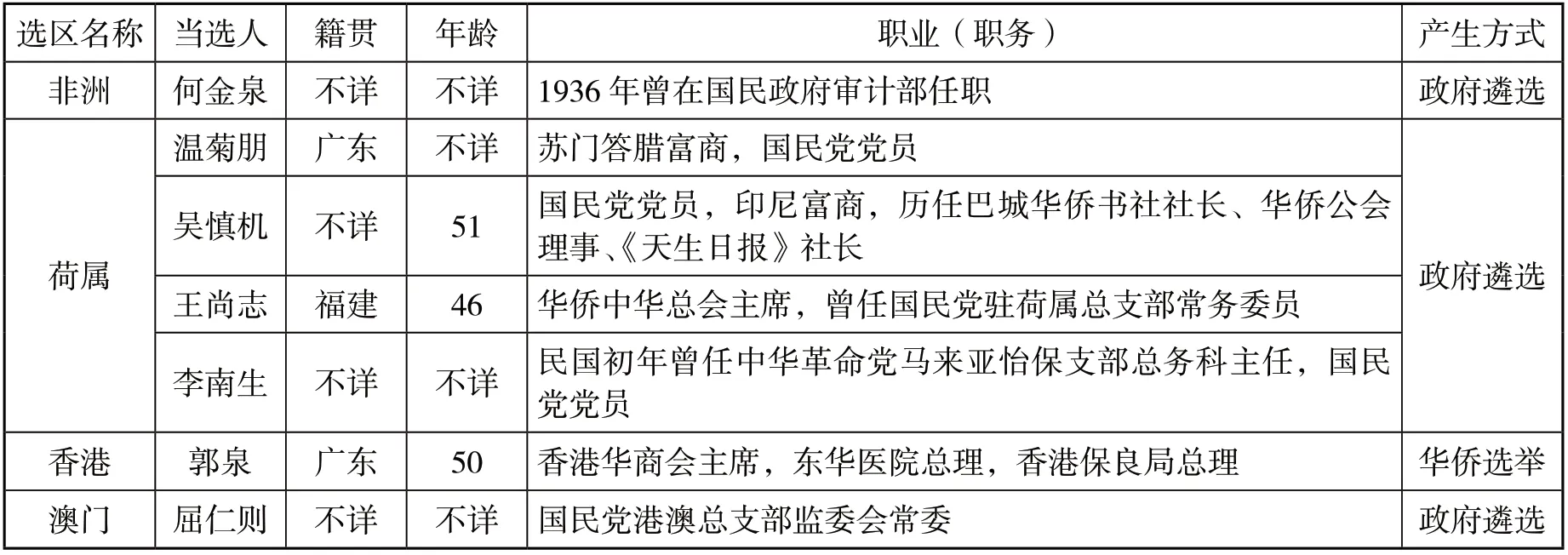

“制憲國大”華僑代表選舉始于1936年7月,后因抗日戰爭爆發而暫停。根據國民政府命令,1939年底選舉繼續進行,1940年底迫于形勢再次停頓。此時,檀香山、智利、秘魯、墨西哥、古巴、中美、美國、加拿大、馬來、印度、緬甸、歐洲、日本、朝鮮、澳洲、大溪地、香港、澳門、臺灣等19區選出代表。安南區推出候選人并經國民政府指定,菲律賓、非洲2區選出候選人并呈國民政府指定。荷屬、暹羅2區經國民政府核準變通選舉辦法,由國民政府指定的職業團體各推舉候選人1名呈國民政府指定。[20]抗戰勝利后,華僑代表選舉再次恢復,至1946年“制憲國大”召開前夕,23選區共選出代表41名。

在23個華僑選區中,最終有檀香山等15個選區采用常規選舉方式,其他6個選區采用特殊遴選方式,其中安南、菲律賓、非洲選區的華僑代表是在華僑推舉候選人的基礎上由國民政府遴選產生,荷屬、暹羅兩區的華僑代表則是由每個華僑團體各推候選人1名呈國民政府指定產生。[21]緬甸、歐洲2個選區則是常規選舉與特殊遴選并用,原有代表名額通過常規方式選出,根據1946 年《國民大會代表選舉補充條例》臨時增加的代表則是在選舉團體推薦三倍候選人的基礎上,由國民政府遴選產生。[22]從選舉結果看,最終選出的41名華僑代表均為男性,其中有24名通過常規選舉方式選出,約占59%;17名通過特殊遴選方式產生,約占41%。此外,雖然《修正國民大會代表選舉法施行細則》規定華僑代表選舉的基本投票方式為當場直接投票,但在距投票地點較遠的地區,最終采用通訊投票方式。

續表

(二)華僑代表參政議政情況

根據1946年《中華民國憲法》,國民大會的職權主要包括選舉總統、副總統,罷免總統、副總統,修改憲法。當選的41名華僑代表中,除黃淵偉因“商務關系”未能回國外,其他40名代表均出席“制憲國大”,[23]代表海外華僑行使參政議政權利。

除行使選舉總統、副總統的職權外,華僑代表還通過發表演講、提交議案、推動立法等方式參政議政,促進華僑權益保護。據不完全統計,在“制憲國大”召開期間,華僑代表提交或參與提交議案十余份。[24]在華僑代表努力下,最終在憲法中增加了保護僑民權益、獎勵扶助華僑教育等內容,促進了保護華僑國策的確定;[25]并且增加“國大僑民代表、立法委員、監察委員三種選舉之規定”,其中憲法第64條規定,海外華僑有權選舉立法院立法委員,華僑代表具體名額以法律進行規定;第91條規定,海外華僑監察委員名額為8名。1947年3月公布的《立法院立法委員選舉罷免法》第4條明確規定,海外華僑立法委員名額為19名。[26]黃伯耀等華僑代表還在廣東發起“保障僑產”運動,所提出的《保障僑產辦法》得到廣東省政府的采納,[27]推動了華僑權益保護地方立法的發展。

四、“制憲國大”華僑代表選舉之評價

“制憲國大”華僑代表的選舉,為華僑參政提供了制度保障,并邁出具有現代意義的實踐步伐,在華僑參政歷史上具有重要意義。但在制度設計與執行過程中,選舉活動難以避免國民黨黨化的掣肘,理念的先進性終被現實的功利性所羈絆,專業的僑務亦被專制的黨務所裹挾,“制憲國大”華僑代表選舉,透支了國民黨政府有限的信用,最終淪為民主的標簽。海外僑胞亦從積極參與轉向消極抵制,從充滿憧憬轉向徹底失望。

(一)刷新海外僑民選舉歷史紀錄,為后續選舉奠定基礎

參政議政是華僑作為中國公民的基本權利,國民大會華僑代表選舉是海外僑胞參與國內政治的重要方式,為僑胞開辟了參與祖國政策制訂、監督國家權力行使的具體途徑,有助于塑造民主形象,加強僑胞與國內的聯結,促進海外僑胞對中國的國家認同。

國民政府時期是中國法律文化真正邁出具有現代意義的步伐,開始與世界法律文化逐漸交融的重要時期。[28]保障華僑參政權的有效行使是現代法律文化應有之義。華僑為民國建立做出巨大貢獻,享有“革命之母”之美譽。民國建立后,廣大華僑積極投身祖國社會經濟建設,努力爭取參政議政的權利。在海外僑胞的強烈要求下,國民政府繼承清末民初華僑議員選舉的實踐經驗,制訂一系列“制憲國大”華僑代表選舉的管理規程與辦事細則。僅以制度設計而論,“制憲國大”華僑代表選舉在選區劃分、參政主體范圍、選舉方式等方面取得歷史性突破,在海外僑民參政選舉制度方面多有創舉,大大推進了華僑參政議政的發展。有人曾稱此次選舉“史無前例,事屬創舉”。[29]這種說法雖有夸大之嫌,但也一定程度上反映了此次華僑代表選舉的重要貢獻與歷史意義。

“制憲國大”華僑代表選舉實現了對1931年國民會議海外華僑代表選舉制度的發展。1931年國民政府為召開國民會議在海外舉行的華僑代表選舉,是世界上最早的海外直接投票選舉。當時設海外選區21個,法定華僑代表名額26名,采用職業選舉方式,即由海外特定團體選出華僑代表。最終有17個選區選出代表18名,另有國民會議主席團特別指定代表3名,共產生代表21名,最終有20名代表回國出席會議。[30]相比較而言,“制憲國大”華僑代表選舉不僅選區數量增加,選舉方式也從職業選舉發展為職業選舉與區域選舉相結合,實行初選與復選分階段進行,程序更為系統完備。當時,世界上尚未舉行過遍布世界主要國家和地區、參選人數如此龐大、持續時間如此漫長的海外公民選舉。雖然美國、英國、澳大利亞等在二戰后曾經舉行海外公民投票,但多限于在海外的軍人或在國外的外交官等少數國家工作人員,且均采用郵寄投票方式。即使海外投票發展較早的美國,直到1975年《海外公民投票權法案》出臺,才正式確立海外公民的普遍投票權,但其采用的投票方式也是通過郵寄進行通訊投票,而非在海外劃分選區、設立投票站,由享有選舉權的公民在海外直接投票。[31]

表1 1946年“制憲國大”華僑選區當選代表及其產生方式

“制憲國大”華僑代表選舉是在極為特殊的背景下舉行的海外選舉。選舉歷時十年之久,其間正值第二次世界大戰,中國以及華僑主要聚居地東南亞正在遭受日本帝國主義的侵略,選舉活動面臨巨大壓力。抗戰勝利后,國內政局極度動蕩,東南亞等地民族主義高漲,華僑選舉頻遭當地政府抵制。在復雜多變、內外交困的條件下,推出系統的華僑選舉制度,在世界主要國家和地區設立選區,舉行選舉活動,而且所有選區最終選出華僑代表,實屬不易。特別是相對于國內賄選泛濫、舞弊成災的亂象,華僑代表選舉相對有序,具有一定的現代色彩。此次選舉,不僅刷新了世界海外僑民選舉的歷史紀錄,而且為以后的“行憲國大”華僑代表、華僑立法委員以及華僑監察委員等海外選舉奠定了制度根基。

(二)選舉制度穩定性不足,難以滿足海外選舉實際需求

從制度層面看,由于海外華僑代表選舉技術難度系數偏高,以及特殊時空環境的裹挾,“制憲國大”華僑代表選舉制度難免存在一些缺失與不足。首先,選舉制度穩定性不足。海外華僑選舉規則雖由中國政府制定,但因具體選舉活動須在海外舉行,高度依賴國外環境,且華僑選舉涉及華僑國籍問題,僑居地民族政治結構直接影響選舉的開展。為了應對情勢變化,國民政府不斷調整相關規定,削弱了制度的穩定性。一方面,華僑參選條件屢經變更。根據《國民大會代表選舉法》的規定,公民必須經過宣誓才能享有選舉權與被選舉權。內政部1936年公布的《公民宣誓登記規則》明確規定,公民只有經過公民宣誓才能進行選民登記、取得選票、行使選舉權。[32]但在選舉過程中,多數華僑并未舉行公民宣誓,國民政府準許推選人、選舉人在投票環節補辦相關手續,候選人則于當選后補行書面宣誓。[33]參選條件的不斷變更,有損華僑選舉的權威性。另一方面,選舉方式復雜多變。“制憲國大”華僑代表選舉屬于特種選舉,其常規選舉方式是初選階段候選人的推選比照職業選舉產生、復選階段比照區域選舉進行。在實際運行過程中,兩種方式銜接不暢,部分根據職業選舉選出的候選人不符合復選要求,復選時根據區域選舉準備的手續又與推選程序難以吻合,銜接機制存在缺陷。[34]選舉制度繁雜多變,在一定程度上造成華僑認識的混亂,以致“發生種種不合規定之情事”。東南亞等地不斷出現無效選舉,甚至有人以個人名義推薦候選人。[35]

其次,制度設計難以滿足海外選舉的實際需要。海外選舉比國內選舉更為復雜。一方面,華僑身份多樣,選舉資格審核困難。按照《國民大會代表選舉法》,具有中華民國國籍是取得選舉權的必備條件。為實現海外政治動員的目的,國民政府在選舉資格審核中對國籍進行寬泛解釋,已加入外國國籍的華僑因具有父系中國血統得以兼有中國國籍,從而享有國民大會華僑代表選舉權,[36]但在選舉過程中,社會各界對華僑國籍的認識一直存在分歧,由此引發的選舉爭議從未停止。另一方面,海外選舉環境特殊,不同僑居國之間存在明顯差異。正如時人所言,“因為在外僑民,環境比國內特殊,情形來得復雜,……更需要有變通的辦法……硬以一紙通行的程序法而律之各地僑情不同的僑胞,必致顧此失彼。”[37]此外,“制憲國大”華僑選區以地方名稱為選區名稱,難以涵蓋所有華僑僑居地,且未顧及性別實質平等的需求,最終選出的代表為清一色的男性,有悖于平等選舉原則。

穩定性是法律的重要特征,過于頻繁地修改法律,必然有損其權威性。由于華僑代表選舉是在極端動蕩的背景下舉行,國際國內形勢風云變幻,國民政府也不得不隨著環境變化而不斷修改選舉規則。海外華僑代表選舉陷入穩定性與靈活性的兩難困境,平等選舉原則未能得到很好落實,為此后“行憲國大”華僑代表選舉留下發展空間。

(三)選舉受到黨化掣肘,難免成為民主標簽

從具體選舉實踐層面看,華僑代表選舉是國民政府僑務政策的直接體現。國民政府的僑務政策立足于民族主義立場,主要目的是增強華僑愛國意識,促進中國國際地位提高,保護華僑利益實屬其次。[38]而南京國民政府統治的實質卻是國民黨黨治,僑務黨化是其僑務政策的主要特點。[39]在僑務黨化的背景下,“制憲國大”華僑代表選舉難免受到政治性障礙因素的影響。

“制憲國大”華僑代表選舉名義上由國民黨中央、僑務委員會以及外交部門共同主持,但在關鍵事項上,實際均由國民黨中央最終決定,呈現出濃厚的黨化色彩。華僑代表選舉兼采常規選舉、政府遴選等方式,多種方式交錯,內部構造復雜,為國民黨干預選舉提供可乘之機。不僅海外國民黨黨部有權推舉華僑代表候選人,其他海外華僑團體的成立與運行均須接受當地國民黨黨部的審查與指導,事實上也在國民黨的掌控之中。[40]

在常規選舉中,國民黨的政治意圖通過對華僑職業團體類別的限制、選舉機構負責人的確定以及國民政府圈定等環節得以實現。僑務委員會對八種選舉團體的認定是貫徹國民黨政治意圖的關鍵環節,只有得到認定的團體的職員才享有選舉權和被選舉權,未加入這些團體的華僑不得享有初選投票權和被選舉權。海外華僑團體選出候選人后,還要呈送國民政府圈定。在復選階段,華僑選舉人也只能在國民政府圈定的候選人名單中圈定投票。[41]無論是僑務委員會對八種選舉職業團體的指定,還是國民政府圈定候選人名單,均呈現出濃重的國民黨主導色彩。常規選舉尚且如此,遑論特殊遴選。

二戰結束后,東南亞各國相繼爭取民族獨立,部分選區的選舉遭到住在國壓制,難以如期進行,國民黨乘機頒行《國民大會代表選舉補充條例》,采用華僑推舉候選人與國民政府最終遴選相結合、國民政府指定等多種方式,進一步加強對華僑選舉的控制。從最終選舉結果看,超過三分之一的華僑代表通過特殊遴選方式產生,實際上屬于國民政府直接指定,國民黨中央委員會甚至直接發令增加歐洲、緬甸選區代表名額,并限定“旅英”“旅緬滇籍”等具體條件,充分體現國民黨對華僑代表選舉的全面操縱。因此,最終選出的華僑代表大多是國民黨黨員。就目前所見,41名華僑代表中,明確具有國民黨黨籍者26人,占63%,其中20人在國民黨黨務機構任職。另一方面,在僑務黨化背景下,國民黨通過推進僑團工作追求“(海外)會館黨部化,黨部會館化”,[42]“制憲國大”華僑代表中的黨籍不明者,實際上也存在接受國民黨黨化的高度可能性。國民黨的強力影響,遏制了華僑競選投票的空間和意義,動搖了選舉的民意基礎,削弱了選舉的公平性與代表性。

受制于特殊的國內外政治社會環境,海外華僑選舉制度難免存在缺陷,運行過程也是阻礙重重,最終結果難盡人意,削弱了華僑對國民政府的認同。海外選舉之初,華僑滿懷期望,“惟經此次舉辦選舉之后,即引起遍處世界各地僑民之濃厚興趣,踴躍參加競選,其對于民族國家之觀念,由此而頓見增進。”[43]隨著選舉活動的展開,海外僑胞認識到國民黨操控選舉的黑暗現實,從積極參與轉向消極抵制,甚至有海外僑團宣布拒絕承認選舉結果。英國曼徹斯特華僑對政府指定制憲國大代表的做法極為不滿,在1946年召開臨時大會進行抗議,認為國大代表由政府圈定,再由國民大會選舉政府,等于政府自選,絕不能產生代表民意的政府。荷屬區的4名國大代表因均由國民黨指定而遭到僑胞反對。[44]馬來亞吧城僑團大會發表宣言,抨擊選舉結果“強奸民意”,表示“決不承認”;檳城僑團大會也表示“堅決反對”,要求根據民主原則重新選舉。[45]

五、結語

為了贏得海外僑胞支持,國民政府在繼承近代華僑代表選舉制度成果的基礎上,構建了系統的華僑代表選舉法規體系,保障了海外華僑與國內公民享有平等選舉權。舉行“制憲國大”華僑代表選舉,在參選人數、地域范圍、選舉時間以及選舉方式等方面做出突破性嘗試,在世界海外僑民選舉史上留下濃墨重彩的一筆。另一方面,“制憲國大”華僑代表選舉呈現出一定的政治功利性。國民政府舉行選舉的真正意圖在于實現政治動員,促成國民黨黨治合法化,在選舉中植入國民黨干預的暗門,使得華僑代表選舉表面上具有現代民主選舉的形式與規則,實質上未能充分體現現代民主普遍、公平、公正等基本內涵,最終淪落為民主政治的標簽。海外僑胞從憧憬轉向失望,逐漸失去對國民黨政權的認同,加速了國民黨統治的崩潰。僑民選舉具有國內、國際雙重屬性,深受世情、國情、僑情影響,僑民選舉制度設計,既要與民主精神契合,又要立足現實,密切結合海外僑胞實際需求,充分評估國內政治文化、僑居國社會形態等多重因素的影響。唯有如此,才能切實保障華僑權利,有效凝聚僑心僑力,實現多方共贏。

[注釋]

[1]《國民大會在外僑民選舉事務辦理之經過》,僑務委員會編印:《僑務十三年》,1945年,第85~86頁。

[2]《國民大會代表選舉法》,蔡鴻源主編:《民國法規集成》第33冊,合肥:黃山書社,1999年,第149~153頁。

[3]《國民大會代表選舉法》,蔡鴻源主編:《民國法規集成》第33冊,合肥:黃山書社,1999年,第145~153頁。

[4]《國民大會在外僑民代表選舉事務所辦理經過》,僑務委員會編印:《僑務十五年》,1947年,第25~26頁。

[5]《國民大會代表選舉補充條例》,中國國民黨上海特別市執行委員會編印:《國民大會各項法規》,1948年,第14~16頁。

[7]《國民大會在外僑民代表選舉事務辦理之經過》,僑務委員會編印:《僑務十三年》,1945年,第85~86頁。

[8]《國大僑民代表候選人已指定 選舉監督亦經決定》,《進化周刊》1937年第10期。

[9]《國民大會代表選舉法》,蔡鴻源主編:《民國法規集成》第33冊,合肥:黃山書社,1999年,第145~153頁。

[10]在外僑民選舉事務所:《國民大會在外僑民代表選舉應行注意事項》,《僑務月報》1936年第5~6期合刊。

[11]《國民大會區域及職業選舉未能依法產生之代表遴選辦法》,《交通公報》1940年第3卷第9期。

[12]《修正國民大會代表選舉法施行細則》,蔡鴻源主編:《民國法規集成》第33冊,合肥:黃山書社,1999年,第175~186頁。

[13]《國民大會代表選舉法》《修正國民大會代表選舉法施行細則》,蔡鴻源主編:《民國法規集成》第33冊,合肥:黃山書社,1999年,第145~153、175~186頁。

[14]《修正國民大會代表選舉法施行細則》,蔡鴻源主編:《民國法規集成》第33冊,合肥:黃山書社,1999年,第175~186頁。

[15]《國民大會代表選舉法施行細則》,何漢章編輯:《第一屆國民大會專輯》,國民大會秘書處,1948年,第17~33頁。

醫教協同的大背景下如何培養既要有一定學術能力,又能勝任臨床醫生職責的高素質應用型人才?本課題通過建立“三個平臺”+“兩個不間斷”,進行了醫教協同背景下臨床醫學碩士專業學位研究生培養改革的實踐與探索。

[16]在外僑民選舉事務所:《國民大會在外僑民代表選舉應行注意事項》,《僑務月報》1936年第5~6期合刊。

[17]《國民大會代表選舉法施行細則》,何漢章編輯:《第一屆國民大會專輯》,國民大會秘書處,1948年,第17~33頁。

[18]《國民大會代表選舉法》,蔡鴻源主編:《民國法規集成》第33冊,合肥:黃山書社,1999年,第145~153頁。

[19]在外僑民選舉事務所:《國民大會在外僑民代表選舉應行注意事項》,《僑務月報》1936年第5~6期合刊。

[20]《國民大會在外僑民選舉事務辦理之經過》,僑務委員會編印:《僑務十三年》,1945年,第85~86頁。

[21]《國民大會在外僑民選舉事務辦理之經過》,僑務委員會編印:《僑務十三年》,1945年,第85~86頁。

[22]中國國民黨上海特別市執行委員會編印:《國民大會各項法規》, 1948年,第14~16頁。

[23]《國民大會在外僑民代表選舉事務所辦理經過》,僑務委員會編印:《僑務十五年》,1947年,第25~26頁。

[24]國民大會秘書處編印:《國民大會實錄》,1946年,第810~1143頁。

[25]《向美洲全體僑胞僑團報告出席國民大會制憲經過》,《華僑評論月刊》第13、14期。

[26](臺灣)僑務二十五年編輯委員會編印:《僑務二十五年》,1957年,第160頁。

[27]《國大華僑代表發動保障僑產運動》,《粵僑導報》1947年第10~11期合刊。

[28]武樹臣:《中國傳統法律文化》,北京大學出版社,1994年,第598頁。

[29](臺灣)僑務二十五年編輯委員會編印:《僑務二十五年》,1957年,第160頁。

[30]華僑革命史編纂委員會編纂:《華僑革命史》下冊,臺北:正中書局,1981年,第600~602頁。

[31]International IDEA,Voting from Abroad: The International IDEA Handbook,Sweden:Trydells tryckeri AB, 2007 pp.41-42.

[32]《公民宣誓登記規則》,《廣東省政府公報》1936年第338期。

[33]僑務委員會:《國民大會在外僑民代表選舉應行注意事項》,《僑務月報》1936年第5~6期合刊。

[34]《國民大會在外僑民選舉事務辦理之經過》,僑務委員會編印《僑務十三年》,1945年,第85~86頁。

[35]《僑民推薦選舉無效》,《申報》1936年12月4日。

[36]僑務委員會:《國民大會在外僑民代表選舉應行注意事項》,《僑務月報》1936年第5~6期合刊。

[37]梁道群:《憲政實施后對于在外僑民行使政權的我見》,《華僑青年》1944年第1期。

[38]李盈慧:《華僑政策與海外民族主義(一九一二——一九四九)》,臺北:南天書局有限公司,2018年,第70頁。

[39]竇文金:《南京國民政府僑務工作剖析(1927—1949)》,《八桂僑史》1996年第4期。

[40]《指導海外僑民組織團體辦法》,《法令周刊》1933年第145期。

[41]僑務委員會:《國民大會在外僑民代表選舉應行注意事項》,《僑務月報》1936年第5~6期合刊。

[42]陳國威:《1924—1945年國民黨海外部與僑務工作考論》,《華僑華人歷史研究》2008年第3期。

[43]《海外僑民踴躍競選》,《大公報》1937年7月8日。

[44]李盈慧:《華僑政策與海外民族主義(一九一二—一九四九)》,臺北:南天書局有限公司,2018年,第173頁。

[45]何冷:《海外華僑反對一黨包辦國民大會的一斑》,《民主》(南方版)1946年第10期。