出土和館藏鐵器的保護簡析

陳華龍(許昌塔文化博物館,河南 許昌 461000)

我國歷史上的每個朝代都有大量鐵器文物出土,這是因為鐵器是青銅器之后社會生產活動中應用最廣泛的金屬器具。鐵器文物在地下埋藏時間過久,會產生嚴重的腐朽、銹蝕等問題,特別是出土之后的鐵器受到外界環境條件急劇變化的影響,會出現表面銹蝕、腐壞現象加劇的情況。因此,對出土和館藏的鐵器進行保護研究,是文化保護領域的重要工作。本文對出土和館藏鐵器的基本處理原則方法進行分析,探討了鐵器銹蝕等主要問題,結合先進的檢測手段和方法,提出了提高鐵器保護效果的對策建議,對出土和館藏鐵器文物保護工作有較高的借鑒價值。

一、出土和館藏鐵器的保護概述

(一)鐵器文物保護

國內出土的大量鐵器文物都存在因為埋藏時間過久導致的變形、銹蝕、膨脹等問題,特別是鐵器核心部位出現銹蝕脆化的情況,這是鐵器文物保護領域需要重點解決的問題。在鐵器文物出土后,及時進行除銹防銹工作,才能保證鐵器保持和原型完整或近似的性狀。如果鐵器文物出土之后不進行保護和修復,就會導致鐵器文物的表面加速銹蝕,不斷生成新的銹蝕,鐵器表面出現剝離、脫落和粉狀化,喪失原有的器型和特征,無法發揮應有的考古學研究價值。

圖1 古代鐵劍

對鐵器文物進行保護,主要是采用有效措施保持鐵器文物的原始形態,避免銹蝕、龜裂等問題對其造成影響。我國對鐵器文物的保護研究經歷了一個長期過程。20世紀50年代,國內主要采用“含浸法”對鐵器文物進行保護和修復,通過把鐵器文物放置到沸騰的石蠟溶液中進行蒸煮,讓鐵器中的水分蒸發,從而減緩銹蝕速度。此外,還采用專業的溶液進行涂膜,即在出土鐵器表面涂裝一種由丙酮溶解的賽絡絡和硝化纖維素的混合液,但這些方法的效果不好。在20世紀60年代國內考古出土的鐵器數量越來越多的背景下,國家加大了對鐵器保護和修復的研究力度,派人專門前往日本等地學習先進的做法和經驗,推動了國內鐵器文物保護和修復的發展。

(二)鐵器文物保護和修復的基本原則

鐵器文物出土之后保存、保護和修復的主要原則是,在維持文物現狀基礎上進行防銹處理和補強。要結合鐵器文物出土的實際情況需要,對其進行部分修復或者整體修復。在具體保護和修復過程中,要堅持主要原則,對保護和修復流程、使用工具、保護藥劑等進行詳細記錄。

在保護處理階段,需要做到以下幾點。一是要對鐵器文物處理之前的狀態、出土后的管理情況、文物的相片、X光透視檢查等數據資料進行登記,制定文物處理和保護的針對性方案。二是對鐵器文物進行清洗,主要是用牙刷或者毛刷清理鐵器表面的沙土、有機物等,利用乙醇、二甲苯等混合溶液進行細心刷洗。三是要對鐵器進行脫鹽、干燥處理。脫鹽主要是用添加了2%水酸化鋰的乙醇溶液浸泡鐵器,經過2周的浸泡鐵器中的氯化鈉成分減少之后,再對文物進行充分的干燥處理。四是用丙烯酸樹脂在真空狀態下進行三次浸泡,以達到更好的干燥效果。五是對鐵器表面進行除銹處理。使用手術刀、打磨設備對鐵器表面進行除銹,去除銹跡和多余的黏附物。在鐵器文物受損不嚴重的情況下,還可以在加固處理之前進行清洗,讓鐵器原有的紋路、紋飾等裝飾更好地顯示出來。六是樹脂涂布處理。利用消光劑去掉鐵器表面殘留的丙烯酸樹脂。七是修補補強。主要是對鐵器文物的碎片、裂縫等進行修復處理,對于碎片采用環氧樹脂等進行粘接。對于接口和殘缺的部位,需要利用補強材料和樹脂進行補強,盡量讓鐵器恢復原來的面貌。八是修補觀察。在以上處理和修復工作結束之后,還要花費5個月左右來觀察這些保護工作的效果,對效果不好的區域和部分進行再次修補。九是整理鐵器修復的資料,對保護處理后的效果進行記錄、拍照和登記。

二、出土和館藏鐵器的檢測技術

通過調查分析,目前出土和館藏的鐵器出現的主要問題表現為:鐵器表面因為泥土長期覆蓋包裹導致出現堅硬的鈣化層,出現比較嚴重的銹蝕層,層面結構剝離且疏松。鐵器自身因為埋藏條件不好,會存在斷裂、損壞的情況,強度下降,容易再次斷折。因此,在正式進行鐵器保護和修復處理之前,必須對鐵器進行全面檢測,以掌握其真實、準確的情況,再制定針對性的保護措施。對于鐵器文物的檢測主要包括顯微觀察、分析密度、Cl離子檢測、分析銹蝕成分等,因為鐵器的銹蝕和其本身的金屬結構有很大關系,發生嚴重礦化和銹蝕的情況,往往是因為鐵器中存在高濃度的Cl離子。因此,對鐵器文物利用超景深顯微鏡、重量體積比、X射線的衍射和熒光光譜等技術進行銹蝕物的分析很重要。

(一)超景深顯微鏡觀察技術

超景深顯微鏡觀察技術主要是在顯微條件下對鐵器文物的表面進行觀察,觀察的主要區域是銹蝕部位的鹽晶體。如果在銹蝕部位發現鹽晶體,就說明鐵器吸收了埋藏在土壤中的大量鹽類,所以造成鐵器腐蝕。腐蝕層干燥之后,會使鹽類物質析出并聚集在表面。如果鐵器表面結構出現片狀疏松的情況,并且片層的中間區域是白色,邊緣是棕黃色,就表明銹蝕還在不斷發展。隨著邊緣部位出現銹蝕,銹蝕會逐步向中心部位蔓延,直到最終鐵器被完全銹蝕。

(二)XRF分析技術

XRF分析技術也被稱為X射線熒光分析。通過專業設備,我們可以看到鐵器表面的碎片組織有淺棕紅色的粉狀沉積物,還會在滴入三價鐵離子氯化物溶液后呈現黃色。在進行該項分析時可以發現,鐵器的銹蝕部位都會存在一定濃度的氯離子,在相對濕度大于55%的條件下,鐵器在這些氯離子的作用下腐蝕會加速。

(三)加固技術

為避免鐵器文物在清理中出現斷裂、崩壞和瓦解的問題,必須對腐蝕比較嚴重的鐵器進行加固,才能保證鐵器的器型不會出現大的缺失。加固的材料是選用質量分數為12%的B72溶液,加固材料的方式為滴注。此時加固主要針對薄弱區域進行,不需要進行整體區域加固,避免因為加固操作導致鐵器文物表面的泥土難以去除。

(四)清洗烘干技術

對鐵器文物表面的泥土層進行去除,采用的是75%的乙醇溶液分解后,再用竹簽進行剔除,在泥土層被清理之后先用普通水進行沖洗,最后用離子水多次沖洗,保證鐵器表面的清潔,最后利用電吹風進行烘干。特別要注意的是,在清洗烘干完成后,要對鐵器結構進行再次加固修復,對斷裂的鐵器利用膠黏劑進行粘接,如果斷裂情況比較嚴重,也可以在開槽后加鐵片進行注膠連接加固。

(五)磷化處理技術

磷化處理技術的主要任務是把鐵器表面活潑性質的鐵銹轉化為一層不容易溶解于水里的結晶型磷酸鹽轉化膜。這種物質是由大小不同的晶體組成的,能很好地和基體連接在一起,對鐵器形成比較好的包裹,而且這種膜將溶解下來的鐵擴散到磷酸鹽層之后,形成了輕度且較好的定性結構,從而改善了鐵器表面的耐腐蝕性能,實現對鐵器的保護。為保證經過磷化護理之后的鐵器文物安全,可以采用磷化液對鐵器表面進行涂刷,涂刷結束5分鐘左右,用清水沖洗、離子水沖洗和烘干處理,這樣能讓鐵器表面形成致密結構的保護膜。通過XRF分析發現鐵器表面的含Cl鹽基本清除干凈,形成了含P膜的保護層。

(六)封護處理技術

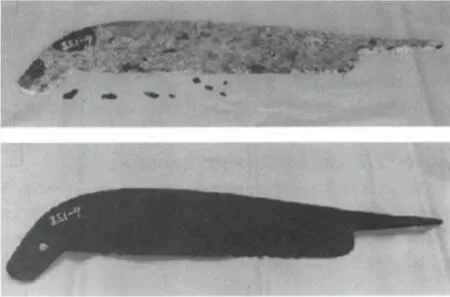

在對鐵器文物進行磷化處理之后,為實現更長久的保護,可以用封護劑對鐵器整體進行封護,一般處理方式是用3%的氟橡膠溶液進行表面涂刷。圖2左邊為鐵器未封護處理之前,右邊為封護處理后的效果。

圖2 鐵器封護處理

三、出土和館藏鐵器的保護機理研究

(一)鐵器銹蝕機理

鐵因為具有良好的導熱性能,在外部環境、空氣對流的影響下,其表面形成結露現象。這種現象會導致水分子滲透深入到鐵器內部,加速鐵器的電化學腐蝕,因此,鐵器銹蝕的主要影響因素是濕度。濕度大小對鐵器的腐蝕程度有直接影響。在不同濕度條件下,鐵器的各種銹蝕產物還會進一步發生化學反應,生成疏松結構和不穩定物質,加速銹蝕層的發展,比如鐵的腐蝕產物中如果含有硫的化合物如黃鐵礦時,腐蝕產物遇水就會發生化學反應,導致鐵器完全礦化。因此,在進行鐵器文物保護時,要高度重視對濕度的控制,避免鐵器表面形成水膜而導致鐵器發生的電化學腐蝕作用加劇。

(二)氧氣腐蝕機理

在一定濕度條件下,氧氣是導致鐵器表面電化學腐蝕加劇的主要因素。鐵在中性水、堿性水溶液中發生腐蝕時,如果陽極產生了溶解氧的還原反應,氧濃度的增加會加快鐵的腐蝕速度。因此,必須高度重視氧含量對鐵器保護的影響,避免氧存在而導致鐵器電化學腐蝕加速。

(三)污染氣體對鐵器腐蝕的影響

在現代工業社會發展中,污染氣體對鐵器文化的危害越來越嚴重,主要的污染源及其影響是:第一,硫化物燃燒產生的氧化物。硫化物在大氣中非常容易發生反應,雖然反應過程不同,但是最終都會產生硫酸鹽。硫酸鹽附著在鐵器文物表面,如果環境溫度的濕度高,又有水存在于鐵器表面,就會引發電化學腐蝕和化學腐蝕。因此,在鐵器文物的保護過程中,一定要注意將文物保存在干燥、清潔的環境中。第二,來自汽車尾氣排放的NOx,具有很強的腐蝕性,會加速鐵器文物的腐蝕。第三,空氣中的顆粒物會造成鐵器文物的表面出現機械磨損,會因為顆粒中存在的酸堿鹽等物質和水蒸氣發生反應,導致鐵器文物出現更大程度的腐蝕。圖3上圖是出土后未修復的鐵鍘刀,下圖為保護修復后的鐵鍘刀。

圖3 鐵鍘刀修復后與修復后

四、結語

綜上所述,對于出土和館藏的鐵器進行保護必須要堅持為其提供堿性環境以及含水量低、無氧、無鹽、無有害氣體的條件,按照科學的保護和處理流程,借助先進的檢測設備和工具技術,才能實現對鐵器文物更好的保護。