從《最后的晚餐》看丁托列托非對稱構圖

林奕茹(福建師范大學 美術學院,福建 福州 350100)

丁托列托原名雅各布·羅布斯蒂(1518—1594年),他是意大利文藝復興晚期的偉大畫家。因其父親是一名染匠,他自小展露出的繪畫天分也使他得到了“小染匠”的稱號,也就是“丁托列托”的原譯。后來人們將他和提香、委羅內塞并稱為“威尼斯畫派三杰”。

丁托列托的大場景繪圖以宗教畫系列為主,營造的畫面使人猶如在看一場精心排演的戲劇。《最后的晚餐》是他晚年的代表作,畫面生動地表現了《圣經·新約》《馬可福音》中所記述的場景,即耶穌基督在他最后的晚餐中,拿起面包和葡萄酒起身,象征著獻祭軀體和血的場景。

畫作《最后的晚餐》在西方美術史中,幾乎被所有的宗教畫家表達過,通過畫家們的精心安排,產生了多種形式美感的碰撞。廣泛流傳的當屬列奧納多·達·芬奇在米蘭的圣瑪麗亞感恩教堂所作的濕壁畫。他采用的是散點透視和對稱平行的構圖方式(圖1)。這里以丁托列托的《最后的晚餐》與其對比,我們可以直觀地從圖像上感受到畫家構圖的深意。

圖1 列奧納多·達·芬奇 《最后的晚餐》 約1498年

一、構圖的動蕩性——強透視的特征

在一幅畫中,除色彩外,各部分位置的經營也會極大影響圖像給人的感官刺激和視覺體驗。例如如果畫面中僅有一個元素需要強調,那么通常會將主體安排在中心區域,通過其他方式弱化中心以外的元素,如色彩的三要素、視覺引導的方向線、背景的虛化等。此時,視覺最容易被中心吸引。丁托列托繪制的《最后的晚餐》(圖2)不同于以往同主題的構圖樣式,有強烈的不平衡感。觀者仿佛是剛打開門進來目睹了這一切。這種感覺的營造離不開丁托列托的構圖設計,他采用了非對稱性、強透視的構圖,讓畫面看起來似乎是動態的,畫中的人物像市集里的人群一樣忙碌著,各自有著自己的安排。

圖2 丁托列托 《最后的晚餐》 1594年

如果將西方歷史長河中眾多版本的《最后的晚餐》一同拿出來比較。你會發現畫家在構圖上通常會將耶穌與十二門徒平行分開,或使門徒圍繞桌子環坐一圈,將主體耶穌安排在畫面中心,如圖3—4所示。同時,畫面通常呈現為白天,在日常光下,營造一個獨立于畫面的客觀視角來觀看這幅畫面,色彩也中規中矩,缺少明暗之分。在文藝復興時期,“理性”與“科學”的人文主義思想影響廣泛,人們認識世界的觀念在變化,透視學與繪畫藝術的關聯也在不斷發展、關聯和結合,最終形成新的繪畫原則。但像丁托列托這樣激烈、大膽地采用“不對稱、斜角式”構圖的人較為少見。他不僅利用此種構圖來表現空間的遠近,還細細地安排了每位角色的入場與出場。畫面根據宗教里人對神遙遠的追求,安排了耶穌與十二門徒的位置,將畫面場景一下子拉近到人與人近距離接觸的生活當中,猶如由各種人物演繹的角色在舞臺上馬上就要活動起來。

圖3 安德烈·德爾·薩托 《最后的晚餐》1520—1525年

二、用明暗烘托戲劇性的氛圍——夢幻與現實的碰撞

在文藝復興時代的美術中,畫家們總是刻意回避繪畫中色彩與明暗的關系,采用將色彩弱化并且變得朦朧的方式回避它,他們認為明暗如果多于色彩的表現,會影響畫面的主要內容,有喧賓奪主的意味,因而在構圖設計上也形成了一定的原則。

多數同是以“最后的晚餐”為題材的繪畫,畫面選擇刻畫白天的光線,清晰的人物輪廓、幾乎看不見大面積的灰色陰影,給觀者一種分析各個人物的性格、行為與情緒的客觀視角,仿佛只是在靜靜地描述事件的發生過程。丁托列托則反其道而行之,將畫面的整體基調壓暗,色彩上不再規矩地為衣服的明暗填上同一塊顏色,角色們猶如置身于夜晚的店鋪當中。他在這景象的左上角打了一束燈光,仿佛觀眾在看舞臺戲劇一般,而后方有個打光師操控著舞臺,控制著劇本的進度。燈光照射出背景,出現團塊化的白煙,猶如云霧一般的天使圍繞在人群周圍,向著中心人物—耶穌的方向飛去。耶穌頭上的光圈是整個畫面中明度最高、最光亮的部分,由此以光源為中心輻射性地向周邊褪去,其他角色則隱秘地藏于布局背景當中。丁托列托刻畫了每個人的出場狀態,線條似忽明忽暗的流水一般,將人物的樣貌模糊化處理,將人物隱藏于光影之下,靜靜地等待出場的時刻。但是這樣的刻畫,并不像以往宗教畫的風格,突出人或神的樣貌,削弱背景,而是將普通人的生活場景巧妙地融入畫面,將角色的姿態和動作融入光影。例如,門徒們吃的食物是近景的人物傳遞上去的,是具有一定邏輯性的安排,但同時丁托列托又通過燈光、煙霧,營造出神圣夢幻的場面。

畫家有意讓觀眾處于第一視角見證這個場面,或者說假設觀眾處于劇院的特等席,你可以看到劇場中每個人物的登場順序,但你不能清晰地看清楚每位觀眾的外輪廓。畫面仿佛以一定的節奏改變著故事的走向。這都依賴于其作品色彩配置與明暗的處理,這樣能讓每個角色都難以分辨,從而形成一個整體,將故事偽裝成一次平民的晚宴一樣向觀眾述說。如果按照傳統的繪畫方式,畫面中的人物通常遵循著一定的地位、序列、身份規則,井然有序地排列在畫面當中,是一種畫面之外、客觀之外的上帝視角,你能清晰地看到每個角落發生了什么。可以說丁托列托成功地在這個主題上,把內容從“清晰”表現轉變成了“模糊性”表達,將畫面氛圍效果烘托到了極致。

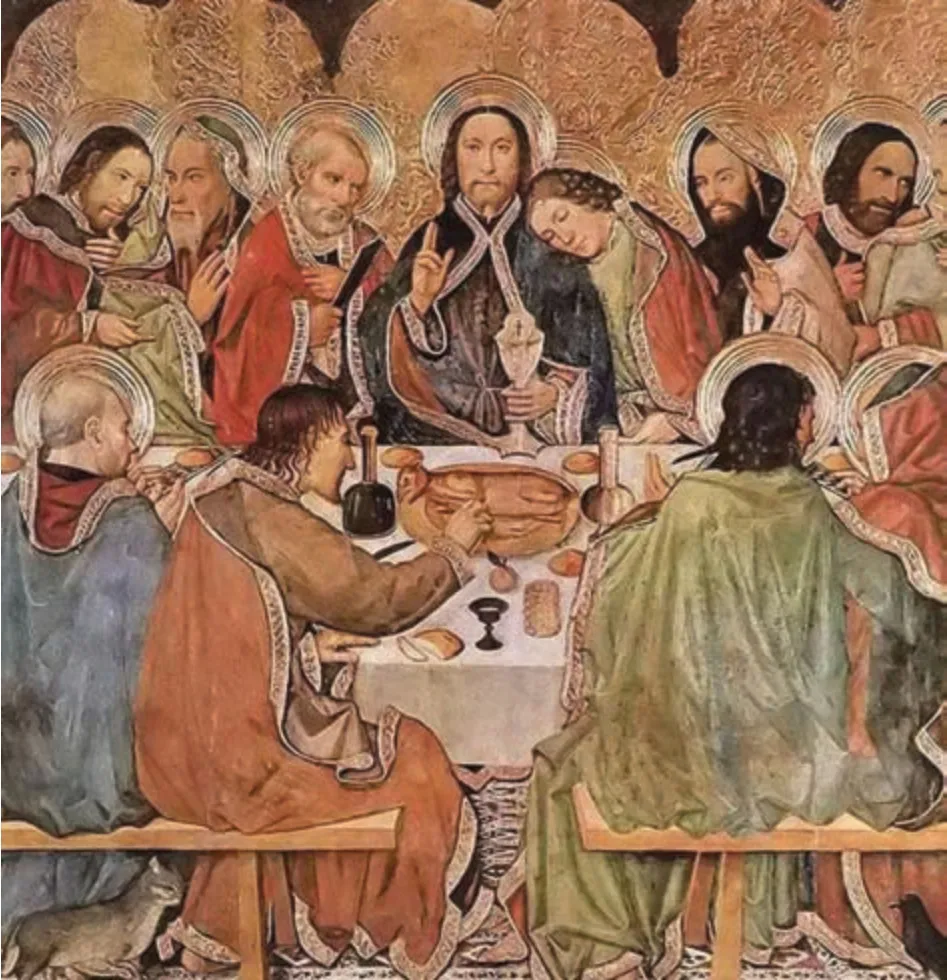

圖4 加默·胡蓋特《最后的晚餐》 1470年

三、創作精神

文藝復興晚期,在威尼斯,教會并不像在佛羅倫薩那般享有特權。在經濟與人文主義的發展背景下,威尼斯畫派的畫家十分重視對個人形象的刻畫,重視對色彩、美的表達,畫家們更熱衷對平常生活的歌頌,這也許是因為享樂主義的盛行。丁托列托一生都在威尼斯,他在反宗教改革的環境影響下成長,這讓他的宗教畫也充滿世俗化色彩。

藝術史上,人們把丁托列托定位為樣式主義的畫家。在貝洛里看來,“樣式主義是為了風格而風格”,失去了與自然和真實的接觸。貝洛里批評刻意營造的氛圍,認為這是文藝復興之后的一種衰退現象。后續一系列藝術史學家也延續了這個觀點。如李格爾,他廣泛地定義了樣式主義,認為樣式主義就是對米開朗基羅形體的粗淺模仿,是刻意的、粉飾的美,與本來所應表達的和諧與崇高相較甚遠。

然而,丁托列托為自己的藝術生涯定下了一個標準:米開朗基羅的形體與提香的色彩。他的學習精神使得他雜糅了各種表現方式,并從中摸索出自己的風格來,他引入觀眾的視角來欣賞畫作,這一點在他的作品《天堂》中清晰可見。他有時會把物象的輪廓處理得很模糊,畫面更多的是運用富于變化的光影色彩來塑造形體,以求獲得理想的藝術效果。從圖像的解讀我們可以清晰地感覺到,丁托列托的刻意安排,是一種將觀眾從上帝視角轉化成第一視角的畫面解讀。他表現出與文藝復興畫家時期不同的藝術特征,如光影對氛圍的塑造、畫面的流動感,是一種強調時間流動推動劇情發展的情緒表達方式。這無疑對后期巴洛克的風格產生了一定的影響。

四、結語

也許由于丁托列托威尼斯商人的身份,他的繪畫秉持“不打草稿”的設計觀念,被當時的人打上了粗制濫造、精于利益打算的標簽。瓦薩里對其持批判態度,評價丁托列托是“最魯莽的人”。但丁托列托這種即興創作卻沒有與他的畫面布局產生沖突,而是合理地將神拉進人們的生活邊界,讓觀眾游走于畫面當中,獲得直接體驗,體會到與以往不同的視覺感受。從這一點出發又與純粹的對“樣式主義”的定義相違背。從《最后的晚餐》來看,他在構圖、題材內容、光影渲染等方面營造的戲劇效果都是當時的大膽創新,節奏感與空間感的運動更是他的特點,擺脫了原來對稱式構圖的原則。從這一點來看,他的革新精神與樣式主義的定義又有所區別。不可忽視的是,他切實提供了一種全新的解讀畫作的方式與視覺體驗,將觀者的欣賞體驗推至新高度。