多接收無線桌面充電系統設計*

張柯煒,薛宇飛,強 浩,王昭淇,牛 輝

(1.常州大學海外教育學院,江蘇 常州 213164;2.香港浸會大學理學院,香港 999077;3.常州大學機械與軌道交通學院,江蘇 常州 213164)

18世紀初期,電能與磁能之間的特殊關系第一次被人類所發現,奠定了電磁理論的基礎,從此人們邁向了電氣化嶄新的時代[1-2]。1894年,科學家尼古拉·特斯拉在一個實驗室用無線電能傳輸的方式向另外一個實驗室傳輸能量并成功點亮了另一個實驗室里的白熾燈,這一次的電能傳輸實驗用了電磁感應、共振感應耦合等新興技術[3-4]。隨后的幾十年內,特斯拉在島上建造Wardenclyffe塔,這位科學家希望將地球上的物體實現電離層共振,從而實現大范圍的無線電能傳輸,使得能量的傳遞變得方便簡潔[5]。等到了1971年,任教于新西蘭奧克蘭大學的唐·奧托教授成功開發出一個使用磁感應供電的小型手推車。在1988年,該大學里的約翰教授帶領著他的一個電力研究小組,開發出新型逆變器,制造出了世界上首個非接觸式電能傳輸的模型。20世紀中后期至今,無線電能傳輸成為各個科學領域的重要研究課題,這個熱點技術受到許多人的重點關注。

1 系統傳輸特性分析

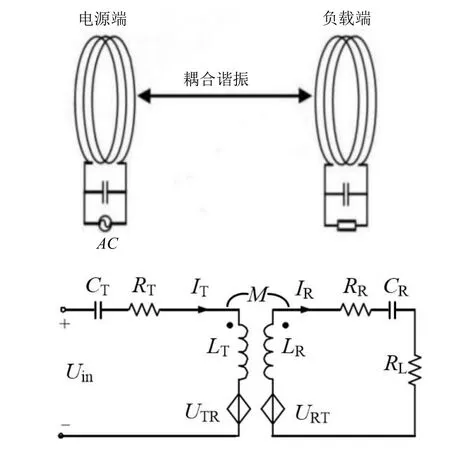

無線能量傳輸系統主要通過交變的磁場實現能量的傳輸,電磁耦合機構由發射線圈和接收線圈組成。圖1為其結構與等效電路圖。

圖1中,Uin為輸入的正弦交流電壓,LT和LR分別是兩線圈的自感,RT和RR分別為兩線圈的等效電阻,CT和CR分別是兩線圈在高頻下的分布式電容,IT和IR為兩線圈中的電流,RL和M為負載和兩線圈間的互感。URT表示發射線圈產生的交變磁場在接收線圈中產生的感應電動勢,其值為jωMIT;UTR表示接收線圈產生的交變磁場在發射線圈中產生的感應電動勢,其值為jωMIR。

圖1 無線能量傳輸系統結構及其等效電路

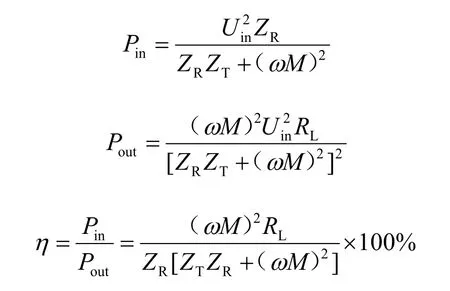

利用KVL定律可以得到:

電磁耦合機構發射回路的輸入功率Pin、負載電阻RL上的輸出功率Pout及系統的效率η分別為:

當發射線圈和接收線圈同時發生自諧振,即電磁耦合機構通過諧振耦合進行能量傳輸時,其輸出功率和傳輸效率最大。

2 發射線圈設計

2.1 結構設計

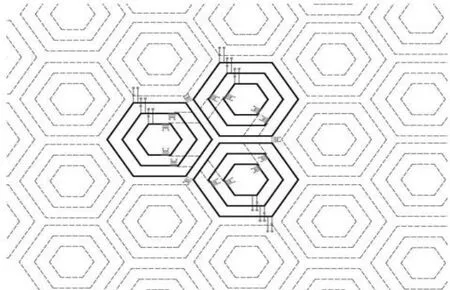

本文的發射線圈采用漆包線繞制的方案,適用于手機等小功率電子產品。3個發射線圈由3個正六邊形的小線圈排列而成,每一個線圈的每一層都采用并聯的方式將線圈與諧振電容相連。線圈內部采用繼電器控制各個線圈的開關,每一層線圈上都有一個繼電器,根據線圈調節發射模塊的指令開啟和關閉相應的線圈。3個小線圈之間也采用繼電器相連接,在小線圈單獨工作時,3個線圈間的繼電器處于斷開狀態。線圈均采用六邊形繞法,發射線圈結構如圖2所示。

圖2 六邊型發射線圈結構圖

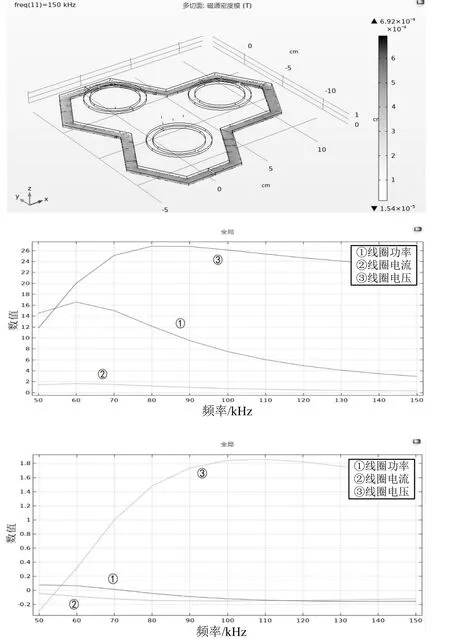

圖2中,六邊形的邊長為5 cm,通過LC諧振公式可以計算出這些線圈所需適配的外部諧振電容的值,仿真結構的參數如表1所示。

表1 線圈參數表

2.2 特性仿真

針對不同的接收情況,發射線圈的結構也是不同的,本文采用60 kHz高頻電源分別對傳輸距離為1 cm下單線圈、雙線圈及三線圈的情況進行了模型仿真及發射、接收線圈供電特性的仿真。

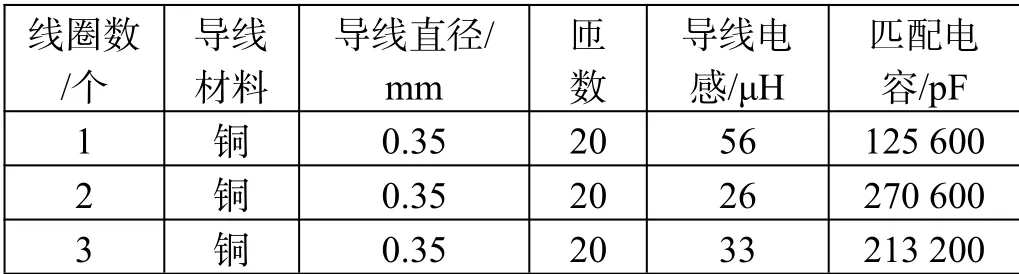

2.2.1 1個發射線圈供電特性

若接收設備置于一個發射線圈區域內,其仿真結果如圖3所示,其中線圈的功率單位為W,線圈電流單位為A,線圈電壓單位為V。

圖3 單線圈供電模型及特性

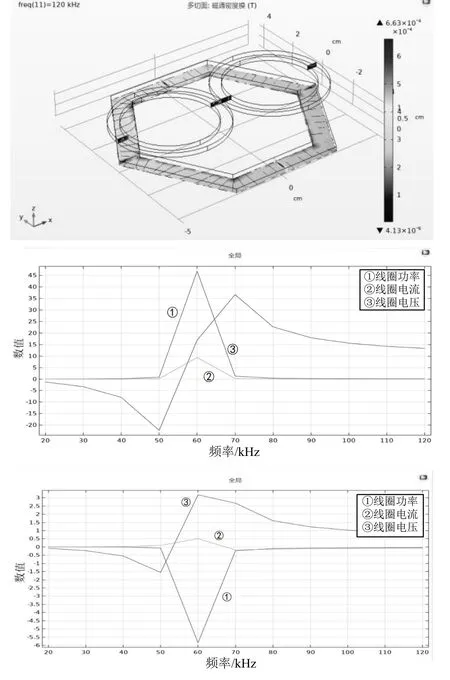

2.2.2 2個發射線圈供電特性

若接收設備置于2個發射線圈區域,其仿真結果如圖4所示。

圖4 雙線圈供電模型及特性

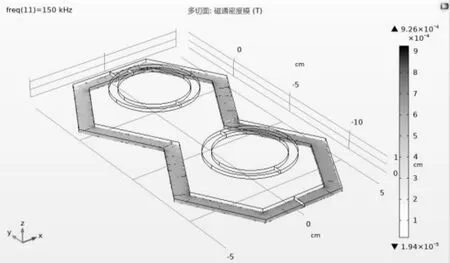

2.2.3 3個發射線圈供電特性

若接收設備置于3個發射線圈區域,其仿真結果如圖5所示。圖3—圖5中,顯然系統工作在60 kHz時,輸出功率最大。

圖5 三線圈供電模型及特性

3 系統設計

3.1 方案設計

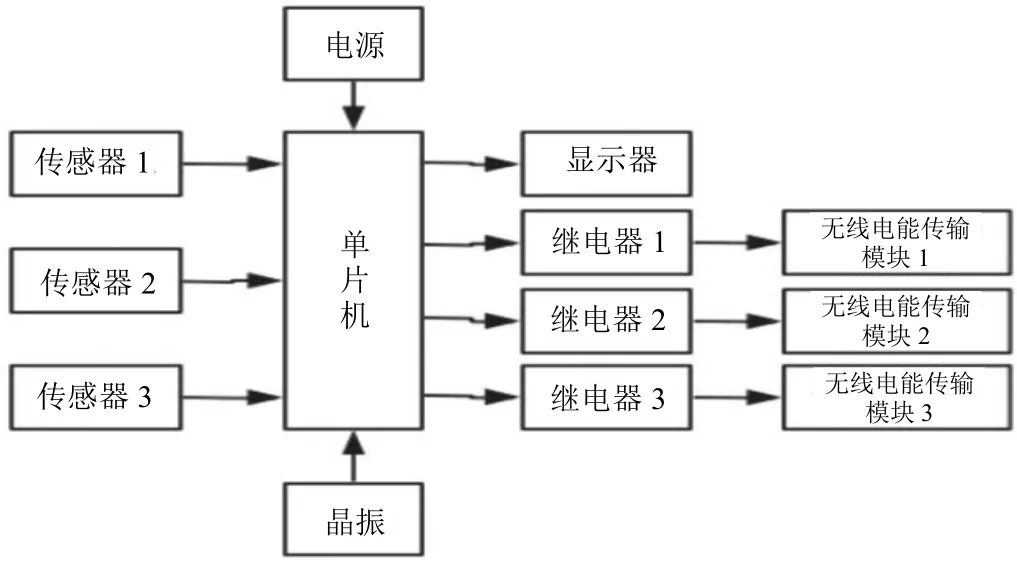

本文設計一種基于單片機控制的自適應多接收無線桌面充電系統,主要由中央控制器模塊、區域檢測模塊、線圈調節發射模塊等構成,當有接收設備放置在無線充電面板上時,多接收無線桌面充電系統可以自動判斷識別接收線圈在無線充電平面上的位置,系統通過自適應建立相對應的發射線圈結構進行供電,從而提高無線充電器的使用效率,避免能量的浪費。系統構成如圖6所示。

圖6 無線桌面充電系統構成圖

3.2 調試分析

多接收無線桌面充電系統的實現基于主控模塊、檢測模塊、顯示器模塊、線圈調節發射模塊和發射線圈的協同工作。當接收設備放置在充電平面上充電時,對應的下方線圈啟動,顯示器上顯示出對應發射線圈的狀態,“ON”為接通發射狀態,“OFF”為斷開狀態,同時接收設備充電指示燈亮,硬件實物圖的測試結果如圖7所示。

圖7 不同情況下測試結果

使用萬用表測得發射模塊輸入電壓為5 V,電流125 mA,其中一個接收線圈輸出電壓4 V,當串入1 kΩ電阻時,電流為4 mA,經計算可得整個系統的傳輸效率約為2%。

4 結論

本文主要研究了一種基于諧振式的多接收無線桌面充電系統,設計了一種新型的發射線圈結構,可以根據接收線圈所在的位置,自適應形成供電方式,仿真研究了單線圈、雙線圈及三線圈的供電特性,最后進行了系統設計,使用60 kHz的無線充電標準模塊,驗證了方案的可行性。