長晉高速公路上黨收費站改造

王添榮

(山西省交通規劃勘察設計院有限公司,山西 太原 030032)

0 引言

山西省的高速公路建設開始于太舊高速公路,并于1996年6月建成通車。2000年至2010年,是山西省高速公路建設的快速發展期。山西省以重要出省通道為重點,建設形成了縱貫南北,通達四鄰的高速公路路網,通車里程接近3 000 km。這段時期高速公路建設發展速度快、投資規模大。互通立交在設計時,普遍貫徹了“瘦身”的理念:盡可能地減少匝道長度和占地畝數,壓縮工程規模和投資,導致該時期建設的收費站普遍存在匝道指標偏低,收費車道數偏少,收費廣場狹窄,建筑景觀效果差等缺憾,很多收費站都存在改擴建需求。

1 上黨收費站現狀及建設條件

長治至晉城高速公路于2004年11月建成通車,上黨收費站位于上黨區(原長治縣)西南的池里村西,收費站現狀見圖1。該收費站原收費車道數為二進二出,無ETC車道;匝道治超為一套單車道不停車檢測系統,附加一處治超崗亭。原有收費棚為網架結構,建筑美感差,僅滿足基本使用功能要求,無地域識別性。收費站連接的振東西街已經市政化改造,道路南側是新建的海子河公園。收費站出入車流量隨著區域經濟發展快速增長,現有收費車道數不足,常常造成收費站擁堵。上黨區政府迫切需要對該收費站進行改造,既要提高其通行能力,杜絕經常性的擁堵;也要提升收費站及其周邊環境的品質,使其與新的城鎮風貌融合。

圖1 上黨收費站現狀圖

上黨互通是按照“瘦身理念”設計的一處典型互通立交。收費站是一處匝道收費站,其所在匝道主要幾何指標按照《公路路線設計規范》[1]的最低要求設置:收費站區域最小圓曲線半徑220 m,最大縱坡1%,凸型豎曲線最小半徑8 000 m,收費廣場橫坡2%,收費廣場中樁距離匝道分合流點109 m、距離振東西街平交口150 m。收費廣場西側建有收費管理區,東側為池里村(擬拆遷),收費站外廣場與振東西街平交距離很短,場地條件對互通收費站改擴建限制較大。被交路振東西街為市政道路,設計速度40 km/h,路基寬度19 m,機動車道寬3.5 m,非機動車道寬1.75 m,圓曲線最小半徑1 375 m,最大縱坡1.63%.

區域地形較為簡單,為黃土丘陵區,地層出露Q3黃土狀粉質黏土,具有濕陷性;項目區有地下排污管,存在污水泄漏導致的局部軟土地基,場地條件較差;項目區氣候屬寒溫半干燥區,標準凍土深度0.63 m,年均氣溫9℃,年降雨量411 mm,無霜期160 d。

2 收費站改造方案

2.1 路線總體改造方案

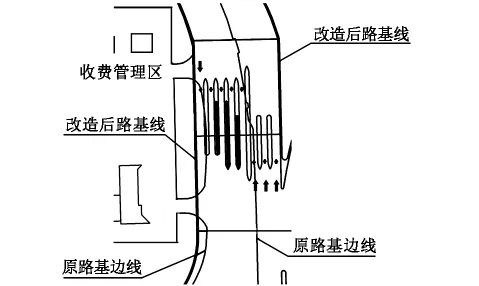

原收費廣場為二進二出4條車道,設置3條收費島,如圖2所示。路基中心處寬22.5 m,收費廣場內側收費車道寬3.2 m,外側收費車道寬4.0 m,土路肩寬0.75 m,收費島寬2.2 m。根據工可交通量預測,上黨收費站改造采用三進五出收費車道擴建方案。考慮到收費站與平交口距離較近,結合站區已征地情況,收費站外廣場不設置寬度過渡段,采用收費站同寬延伸至被交公路,消除該處的交通瓶頸,提高外廣場面積。由于路基擴建,需將原治超設施拆除。改建后的匝道治超為一主一備兩條治超車道,勸返車道待池里村城改結束后,根據地塊最新規劃及實際使用需求,再適時實施。

圖2 上黨收費站擴容改造示意圖

受限于地物條件,該次改造工程,增加車道方案為出口側增加一個車道,入口側增加3個車道,如圖2所示。這就造成收費站所在匝道,原設計中線位置距離擴建后的廣場中心線較遠,如采用原設計線作高程設計線和超高旋轉軸,則其兩側路面坡度與車輛實際行駛方向不完全匹配;且入口側路面寬度過大,不利于超高漸變。所以收費站加寬改造時,對其所在的匝道平面線位進行了移動調整,擬合設計線位盡量接近收費站雙向島位置;收費站所在匝道還增設了路拱線,一方面可以使路脊線完全位于雙向行駛分隔標線上;同時也有利于曲線段匝道橫坡設計,使路面橫坡與雙向行駛車輛的實際需要匹配。加寬后收費廣場布設為三進五出共8條收費車道、設置一主一備兩條治超車道,改造后的ETC收費車道寬度采用3.5 m,外側超寬收費車道寬度采用5.0 m,收費島寬度仍為2.2 m,擴容后的收費廣場中心寬度為46.7 m,廣場等寬段兩側通過三次拋物線漸變的方式與連接匝道的路基邊線相接。由于收費站外廣場長度較短,被交路振東西街在平交口處盡量增加了車道,便于貨車排隊等候超限檢測。在振東西街平交口東側路北拓寬了兩條車道供貨車等候;平交口西側路北拓寬了一條車道供車輛匯入振東西街主線。

2.2 路基路面、排水改造方案

該項目全線為挖方,挖方邊坡均采用1∶0.5坡率一坡到頂,不設平臺,坡頂處采用半徑不小于4 m的圓弧過渡。外廣場挖方路基設置4 m寬碎落臺,便于景觀護面墻實施,其余路段挖方路基兩側均設置1 m寬碎落臺。

該項目拓寬段存在低填淺挖路基,為減小新舊路基間的不均勻沉降,拓寬原有路基時,需將原土路肩端部清除,并拆除原有的防護、排水設施,對拓寬部分超挖至路槽下90 cm處進行增強補壓后,再分層回填壓實。對上路床部分換填4%水泥土填筑,減小新老路基間的不均勻沉降,以保證施工質量。對于有輕微濕陷性黃土的挖方路段,要超挖至路床底,下路床分層回填壓實,上路床換填4%水泥土。原收費站兩側存在暗渠排水,路基進行拓寬后,設置暗管道排水,對原有暗渠進行回填壓實,回填采用4%水泥土,壓實度不小于96%.

對挖方邊坡高度大于5 m的段落,采用了C25混凝土全護面墻防護;收費站外廣場挖方邊坡高度均在2.5 m左右,采用了C25混凝土矮墻防護,考慮到與周邊公園環境的協調,矮墻統一采用白色石材鑲面。

收費島、治超島范圍路面采用水泥混凝土路面結構;其余路面均采用瀝青混凝土路面結構。

為保證改造段落路基、路面的穩定性和保證排水系統的完整性,對因拓寬改造而毀壞的原有排水系統需要重新設計,新建排水設施與現有排水設施相接,構成綜合排水系統,以迅速排除對路基、路面及沿線設施可能產生危害的地表水和地下水。

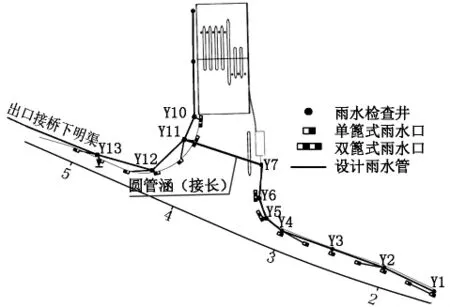

收費站北側互通匝道均采用邊溝、排水溝、截水溝等公路排水設施。收費廣場南側采用了市政暗排水,見圖3。設計排水管線起點、折點、終點等均由坐標控制。設置雨水口、雨水井、鋼筋混凝土雨水管等設施,將改造區域水流全部匯集,自東向西排入長晉高速公路主線西側的排水渠。

圖3 廣場暗排水示意圖

排水工程設計參數:設計重現期P=2年,匯水歷時6 min,綜合徑流系數采用ψ=0.55,總匯水面積為19.08 ha。采用暴雨強度公式(1)計算,溝通場區東西兩側的排水主管道下游處設計流量為2 853.66 L/s。

排水管設計流量計算:排水管粗糙系數0.013,排水管水力坡度0.010,水力半徑0.5 m,排水管的設計流量Q=A×V=3800 L/s,故排水管道流量滿足排水設計要求。

2.3 收費天棚鋼結構仿古建筑設計

該項目超限檢測大棚及治超用房采用標準化設計,收費站建筑改造的重點是收費天棚的改造。近年來,隨著公眾出行對收費棚地域識別性要求日益提高,高速公路收費棚設計成為新的研究方向。該項目將長治市上黨門古建筑風格融入了收費棚建筑設計中,有很強的文化代表性和地域識別性。

與傳統古建筑相比,鋼結構仿古建筑具有建設工期短、預制精度高、施工成本較低等優勢。因此,該項目收費天棚采用了鋼結構仿古建筑。收費天棚建筑立面如圖4所示,其最大建筑高度17.5 m,采用鋼筋混凝土獨立基礎;3層主體結構均采用了鋼結構的框架柱、框架梁。金屬加工古建筑裝飾構件力求“原汁原味”,展現出了上黨門造型的獨特韻味。

圖4 收費天棚立面圖

3 結語

該項目作為新時代要求下收費站改造工程的典型案例,在空間受限的情況下,通過創新與精細化設計,使得收費站車道數增加了一倍,極大地緩解了車輛出入高速公路的通行壓力,縮短了車輛進出高速公路的服務時間。改造工程較好地處理了新舊路基的過渡。公路排水設施與市政排水設施有機結合,解決了區域排水不暢問題。房建附屬工程滿足了公眾出行對地域識別性的要求。項目的實施不僅提升了公路設施的功能,也對上黨區對外形象宣傳起到了積極作用。該項目為類似的收費站擴容改造工程提供了一些成熟經驗。后期項目中,加強機電工程創新,通過把大數據、5G應用、云計算等技術手段融入收費站改造項目,進一步提升收費站的整體運行效率,實現收費站智能化改造,是收費站建設或改造新的研究方向。