地理信息技術輔助地理實踐活動

——以基于Google Earth的長江考察為例

姜 莉

(上海市川沙中學, 上海 201299)

《普通高中地理課程標準(2017年版)》(以下簡稱“新課標”)提出地理學科四大核心素養,其中地理實踐力是其重要的組成部分。地理實踐力是指人們在考察、調查時所具備的意志品質與行動能力,該素養對于提升人們的行動力與社會責任感具有重要的價值與意義。[1]因而,新課程改革后廣大地理教育工作者對于培養學生的地理實踐力進行了積極的探索,設計了實地考察、實驗等地理實踐活動。但這些實踐活動存在時間、場域、安全性等限制性條件,而基于地理信息技術的實踐活動不受時空限制,仿真性和交互性較強,是落實地理實踐力素養培育的有效補充。[2]與此同時,運用地理信息技術的能力正在成為公民有效參與現代社會的必要條件,這也與地理新課程改革的要求與理念相符合。[3]基于此,本文設計了基于Google Earth平臺的地理實踐活動,引導學生運用地理信息技術手段對長江不同河段的地貌進行考察,并在此過程中建構流水地貌知識框架,進而發展其地理實踐力素養與探究能力。

一、地理實踐活動設計

1.教學內容分析

流水地貌是自然界常見的一種地貌類型。新課標對該部分的要求為“1.4通過野外觀察或運用視頻、圖像,識別3~4種地貌,描述其景觀的主要特點”。[4]其實質是讓學生借助實地考察、地理信息技術等手段,識別自然界常見的地貌,并學會描述地貌景觀的特征。因此,本次實踐活動的教學重點是學生識別常見的流水地貌,并學會描述其特征;教學難點則是流水侵蝕地貌與流水堆積地貌的識別與形成機理分析。

2.教學目標分析

本次實踐活動著重培養學生的地理實踐力素養與探究能力,因此將教學目標設定如下。

(1)運用Google Earth平臺,以小組合作形式,探究某一河流不同河段的地貌類型并描述其特征,培養團隊合作能力、區域認知和地理實踐力素養。

(2)借助Google Earth平臺,識別河流的凹岸與凸岸,并簡要分析其形成原因,從而發展探究與推理分析能力。

(3)通過設計和操作實驗,理解流水的作用,并據此嘗試解釋流水侵蝕地貌與流水堆積地貌的形成機理,提升探究能力與地理實踐力。

3.教學流程設計

地理實踐力素養并不是地理教育工作者能直接教授的,而是學生通過自主參與實踐活動逐漸形成的。5E教學模式作為一種成熟的教學模式,始終以學生為中心,即通過創設問題情境和探究活動,提供學生合作探究的平臺,充分調動學生參與活動的積極性與自主性,從而發展學生的能力。[5]研究表明,該種教學模式對基于地理信息技術平臺的實踐活動具有很強的適切性,能夠充分吸引學生參與地理實踐活動,同時也未忽視教師的主導作用。[6]因此,本實踐活動基于5E教學模式進行構建,具體的教學流程如下(見圖1)。

二、地理實踐活動實施過程

1.活動前準備

(1)全班學生按照學號分為7組。

(2)提前下載和調試Google Earth軟件,并分別在長江上、中、下游標記考察點。

(3)學生熟悉Google Earth軟件的基本操作。

2.設置考察情境,吸引學生

【創設情境】教師展示長江沿岸的景觀圖片,并請學生猜測是哪條河流。隨后,教師公布答案,呈現任務情境并提問。任務情境:暑假期間,學校計劃組織一次長江考察之行,而今日我們需要提前進行模擬演練,即借助Google Earth平臺進行一場長江考察云之旅。

【提問】如果進行長江實地考察,我們需要攜帶哪些設備與工具?

【小結】教師根據學生回答,總結實地考察需攜帶的記錄(考察手冊、筆)、導航(GPS設備)、取樣(鏟子、地質錘)、測量(卷尺、羅盤)等方面的工具。

設計意圖:上海學生長期生活在長江下游,對長江較為熟悉,因此設置了長江考察的任務情境,貼近學生的生活實際,能夠充分激發學生學習與探究的興趣。與此同時,為了更真實地模擬考察長江的情境以及培育學生的地理實踐力素養,詢問學生關于實地考察需攜帶工具的問題。

3.借助技術平臺,探究發現

(1)探究活動一:遍覽長江全段

【探究過程】

①啟動Google Earth軟件,定位到考察點1(位于長江上游)、考察點2(位于長江中游)、考察點3(位于長江下游)。隨后,利用軟件中的遙感影像和圖片庫中的實景圖片,觀察并比較考察點1、2、3周圍的景觀差異。

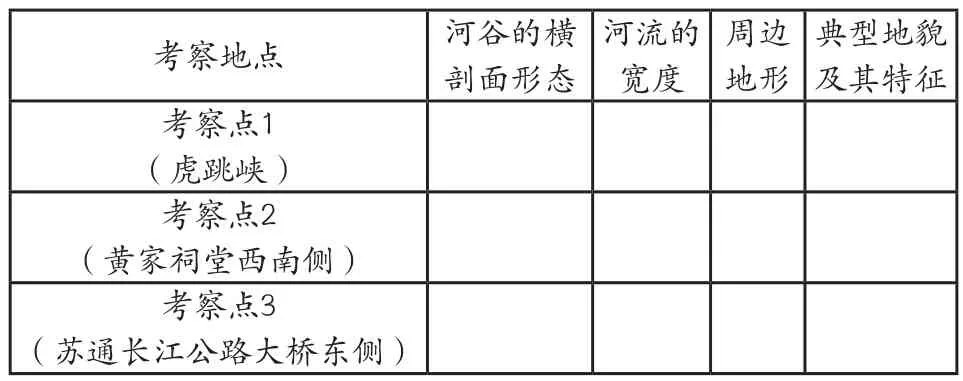

②借助Google Earth軟件中的路徑、標尺、視角功能,以小組合作形式對長江不同河段進行考察,并填寫長江考察記錄表(見表1)。

表1 長江考察記錄表

③各組利用希沃投影軟件依次呈現考察結果,并派一名代表闡述考察過程中的發現,其他小組進行觀摩與比較。

【小結】教師對各小組的考察結果進行點評,并帶領學生總結地貌特征的描述角度(見圖2)。

設計意圖:Google Earth軟件具有豐富的遙感影像與景觀圖片資源,且仿真性與沉浸性強,學生可以利用該平臺身臨其境地考察長江,并在此過程中培育地理實踐力和區域認知素養。與此同時,學生通過點擊軟件中的視角按鈕,可以實現多角度觀察長江不同河段的地貌,進而更好地識別與描述流水地貌。此外,采用小組合作形式進行考察與探究,有利于培養學生的團隊合作能力。

(2)探究活動二:聚焦長江中游

【探究過程】

①啟動Google Earth軟件,定位到位于長江中游的考察點A、考察點B,其中考察點A位于長江西南岸(凸岸),考察點B位于長江東北岸(凹岸)。隨后,借助軟件中的顯示歷史圖像功能,觀察考察點A與考察點B所處的兩岸從1984年到2019年陸地面積的變化情況(見圖3、圖4),并總結規律。

②檢索同樣位于長江中游的考察點E與考察點F,其中考察點E位于長江西南岸(凹岸),考察點F位于長江東北岸(凸岸)。之后,再次借助歷史圖像功能查看兩個考察點所在的兩岸從1984年到2019年陸地面積的變化情況(圖略),并與步驟①的考察結果進行對比,嘗試分析原因。

③選取3組學生展示考察發現,其他小組進行比較與交流。

【小結】教師對學生的考察發現進行評價,并引入河流的凹凸岸概念。

設計意圖:對比步驟①與步驟②的探究結果,使得學生產生認知沖突,激發其探究的興趣,進而引出河流凹凸岸的概念,加深學生對河流凹凸岸的理解與認識。探究活動二基本模擬了科學家發現河流凹凸岸的過程,可以讓學生像科學家一般思考與探究地理問題,并在此過程中提升科學素養與地理實踐力。

4.設計模擬實驗,解釋原理

【引入實驗】學生對比考察記錄表中長江不同河段的地貌差異,并以小組合作形式嘗試分析其形成原因。隨后,各小組派一名代表闡述分析結果,教師對各組提出的分析結果進行點評,進而引入實驗。

【實驗目的】探究流水侵蝕地貌和流水堆積地貌的形成機理。

【實驗準備】卷尺、白色泡沫箱、細水管、1kg泥沙、水、紅色絲帶

【實驗過程】首先,利用泥沙在泡沫箱中制作一個模擬河流流域的模型(見圖5),其中紅色絲帶處,即A處為河流的源頭,B處位于河流的中游。細水管通水后,注意觀察:沖溝何處出現泥沙堆積現象?另外,分別在實驗前后用尺子測量A、B處沖溝的寬度與深度。

【結果討論】各組交流實驗結果,并結合實驗分析長江上、中、下游不同河段地貌的形成原因。

【小結】教師對各組的實驗操作表現以及對長江不同河段地貌形成機理的解釋分析進行評價,并引導學生對長江不同河段的地貌進行歸類,進而引入流水作用。

【解釋分析】各小組結合流水作用再次分析長江不同河段地貌的形成原因,并與實驗前自身所做出的解釋進行比較。之后,學生在教師的引導下對河流凹凸岸的形成原因進行簡要分析。

設計意圖:通過模擬實驗,學生能夠更加直觀地觀測到流水對河流地貌的塑造作用,進而更好地理解與解釋流水侵蝕地貌與流水堆積地貌的形成機理,并在此過程中發展探究能力與地理實踐力。同時,學生通過對比實驗前后自身對長江不同河段地貌形成原因的分析,可發現自身思維的不足之處,進而提升其思維的有效性與嚴密性。

5.再遇新情境,遷移運用

【設置新情境】眾所周知,除長江以外咱們中華民族還有另外一條重要的母親河——黃河,請同學們運用Google Earth軟件對黃河進行考察,找出其典型的流水侵蝕地貌和流水堆積地貌。同時,請大家借助軟件查看從1984年到如今黃河三角洲的面積變化情況,并簡要分析其原因。

【交流展示】各組展示并交流黃河流域的流水地貌考察結果。

設計意圖:創設黃河考察新情境,使得學生再次借助Google Earth平臺識別黃河流域典型的流水侵蝕地貌和流水堆積地貌,進而鞏固所學知識與技能。同時,學生通過軟件了解并分析黃河下游三角洲的面積變化原因,深化對流水作用的理解。

6.分析活動過程,多元評價

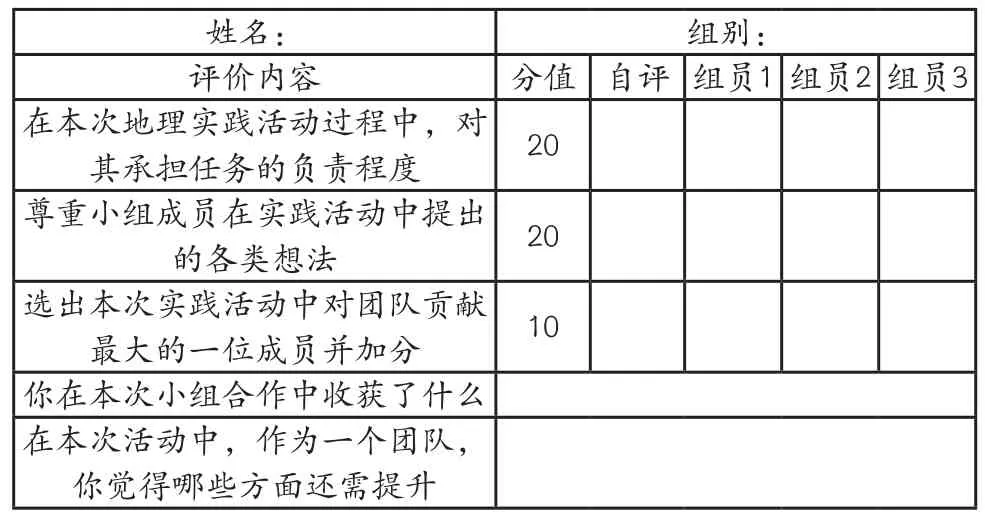

5E教學模式強調課程評價的全程性和多元性。[7]因此在本次實踐活動中,每一部分的探究活動結束后都設計了評價環節,包括教師點評、學生展示與交流等。同時,注重評價主體的多元性,即自評與他評相結合。此外,在實踐活動結束后,采用評價表對學生在實踐活動中的團隊合作表現進行評價(見表2),以期通過學生自評和互評方式,使學生發現自身在團隊合作時存在的不足,進而更好地提升其團隊合作能力。

表2 學生團隊合作表現評價表

三、地理實踐活動反思

開展基于地理信息技術的地理實踐活動是培養學生地理實踐力素養的重要路徑之一。[8]實踐證明,本次基于Google Earth平臺的長江考察活動是發展學生地理實踐力素養的有效嘗試,教學目標達成度較高,課堂氛圍十分活躍,學生的參與度高,尤其是觀察長江不同河段的地貌特征時,每位學生都積極參與。與此同時,通過本次實踐活動,學生更好地掌握了Google Earth軟件的操作方法,也為后續學習其他地貌類型奠定基礎。不過,由于學生對Google Earth軟件的操作不夠熟練,探究環節用時較長,導致最終評價環節的時間較為不足,后續有待改進。