人教版物理新教材改編背景下的教學設計

——以 “牛頓第三定律”教材內容為例

陳向紅

(重慶市第十一中學校 重慶 400000)

基于新課標的要求,2019年高中物理新教材開始投入使用.在對比人教版2010年版舊教材和2019年版新教材后,發現關于“牛頓第三定律”的編寫存有較大區別,新教材主要體現在以學生的認知邏輯為主線,更新了教材結構、內容及呈現方式,合理地將“物理觀念、科學思維、科學探究、科學態度”進行統一,突出育人性、基礎性、選擇性、層次性、時代性、多元性、科學性[1].從宏觀教材邏輯結構和微觀具體內容兩方面深入分析“牛頓第三定律”改編的意義后,筆者依據教材,分析學情,結合自身理解設計教學活動,在多個班級進行了教學實施,教學效果良好.拋磚引玉,以期對高中物理教師有所啟發.

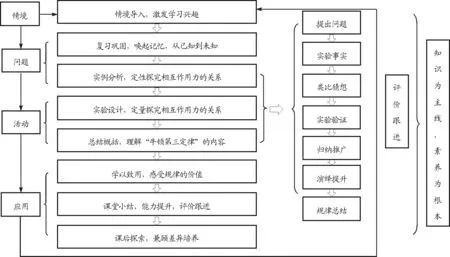

1 教學流程

筆者設計的“牛頓第三定律”教學流程如圖1所示.

圖1 “牛頓第三定律”教學流程結構圖

2 教學具體過程

2.1 創設情境 新課導入

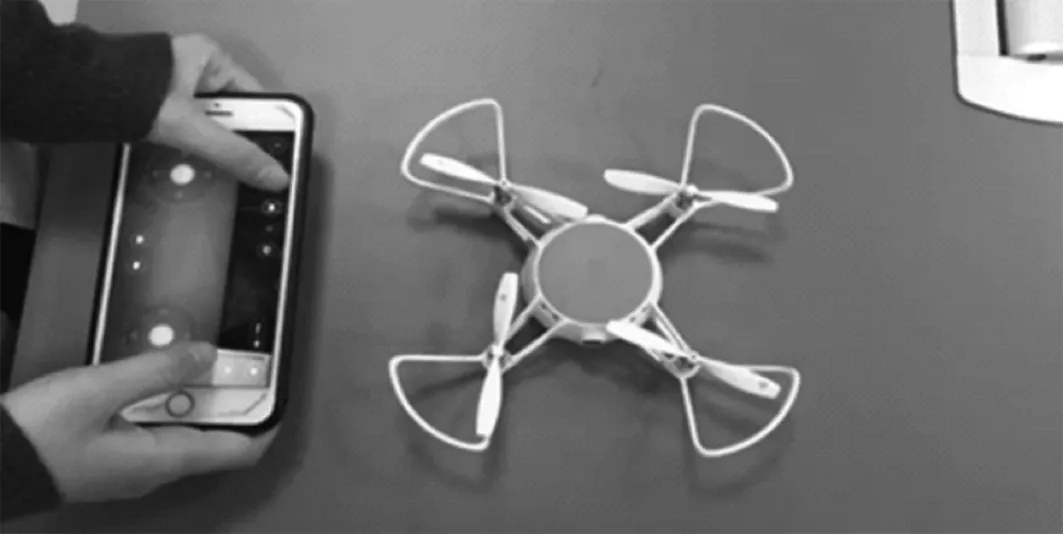

實驗導入:教師操作無人機使其在教室內炫酷飛行,然后悄悄調整螺旋槳,邀請學生上臺體驗操作,發現無人機螺旋槳正常旋轉,但無法起飛,如圖2所示.

圖2 不能起飛的無人機

提出問題:無人機為何不能起飛?

內容調整:將教材問題欄目中的掰手腕活動換成無人機活動.

設計意圖:掰手腕活動雖能引起學生的認知沖突,激發學習興趣,但原理較難,課尾解釋難度較大,遂將其更換為無人機引入,更具科技性,更受學生喜愛,更易激發學生的求知欲、探索欲.此外,無人機問題的設置便于學生在課尾應用所學分析現象背后的原理,找到解決方法,培養發現問題、解決問題的意識.

2.2 復習鞏固 溫故知新

復習內容:力的作用是相互的,有施力物體必有受力物體.

學生活動:學生應用桌面的實驗器材或者身邊的物件,體驗力的相互性,然后在教師的引導下,從彈力、重力、摩擦力、磁力4種力進行舉例說明.

設計意圖:喚起學生對已有知識的記憶,體驗從已知到未知的認知邏輯過程,為新知的獲得奠定知識基礎.

2.3 實例分析 定性描述

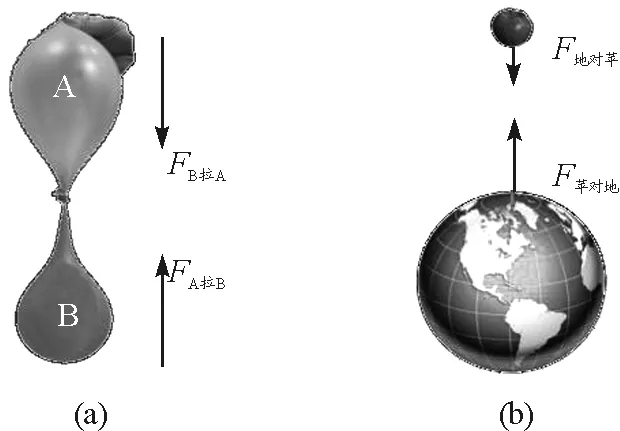

實例分析:結合教材,選擇學生分享的4個典型直觀的案例進行呈現:

(1)分析兩個豎直懸掛水氣球的形變;

(2)演示蘋果的下落;

(3)演示兩個帶磁鐵的小車相互排斥的現象;

(4)師生一起感受相互摩擦的手之間的力.

引導學生指出每個物體的受力,并指明每個力的施力物體和受力物體,如圖3所示.

圖3 物體間的相互作用力

聚焦問題1:什么是作用力和反作用力?

概念學習:通過實例分析,學生不難理解作用力和反作用力的概念,即物體間相互作用的這一對力.

聚焦問題2:作用力和反作用力的大小、方向、作用點、性質等有何特點?

分析歸納:學生結合案例獨立分析、歸納,舉手交流、分享、解釋.教師就學生的易錯點“大小相等”進行追問“如何用眼睛看出大小相等?”從而過渡到下一環節,用實驗定量探究作用力和反作用力的大小關系.

內容調整:將教材中手拉彈簧的實驗換成水氣球,在教材內容基礎上增加摩擦力和磁力的實驗.

設計意圖:首先對教材內容中的案例進行更改,是為了使相互作用的效果體現得更直觀,眼見為實,更易于學生理解相互作用力的同時性.增設摩擦力和磁力實驗是為了使學生全面鞏固所學力學知識,初步形成所有力都具有相互性的意識.其次,以常見的現象為例,從生活走進物理,創設基礎、輕松、愉悅的課堂氛圍,使學生在主動參與、歸納分析、交流分享的過程中,深度學習物理知識,高效感知物理規律,逐步形成物理觀念,持續增強學習興趣,培養分析歸納的科學思維,提升交流表達的語言能力.

2.4 實驗設計 定量探究

聚焦問題3:作用力和反作用力的大小有何定量關系?

實驗探究:探究彈簧測力計間相互作用力的大小關系.

方案設計:引導學生小組合作,應用彈簧測力計設計實驗方案,理清實驗原理,進行實驗操作,觀察實驗現象,分享實驗結論,如圖4所示.

圖4 兩彈簧測力計

跟進指導:在學生進行實驗前,強調彈簧測力計的正確使用方法.學生實驗過程中,教師行走于學生之間,觀察學生的實驗設計及操作,對好的設計進行表揚,不當的操作進行及時糾正,對有困難的小組進行鼓勵和引導.

引導追問1:針對學生分享的實驗結論,教師繼續追問“兩個彈簧測力計的示數是否時時刻刻都相等?為何不完全相同?如何解決問題?”

學生回答:實驗過程中兩彈簧測量的示數不完全相同,但相差不大,是由于彈簧測力計精密程度不足,指針、彈簧與刻度板之間存在摩擦造成的系統誤差,可換用更精密的儀器進行探究.

實驗改進:教師介紹精密儀器力傳感器,邀請兩個學生上臺互拉力傳感器,研究兩力傳感器間的一對彈力的大小關系,如圖5所示.

圖5 同學互拉力傳感器

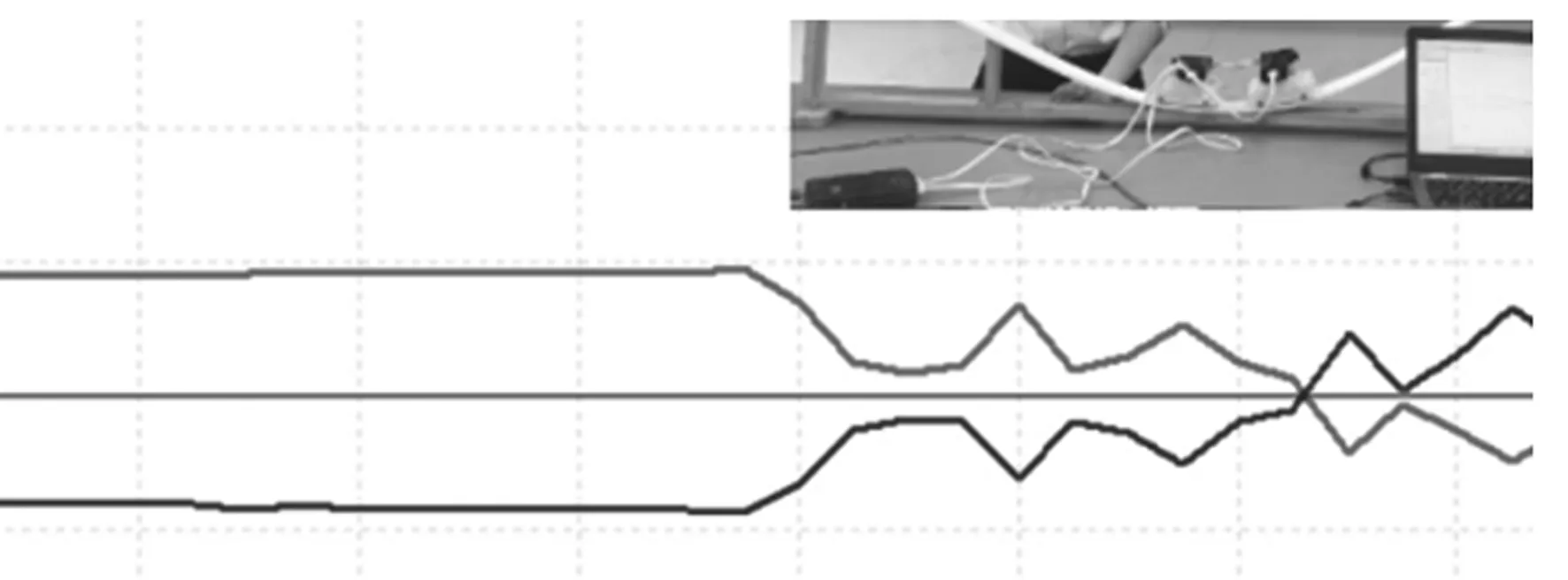

實驗事實:引導全班學生分析實驗數據,總結物理規律.如圖6所示,物體間的彈力總是同時產生、同時消失、同時變化,大小始終相等,方向相反.

圖6 物體間的彈力曲線圖

設計意圖:通過學生實驗設計,教師引導實驗改進,學生實驗探究,解決問題,獲得實驗事實.全程以學生為中心,體現學生的主體地位,便于學生養成發現問題、解決問題的習慣,培養質疑、創新、檢驗、修正的科學思維,樹立實事求是、精益求精的科學態度,提升設計實驗、制定方案、獲取信息、交流解釋的科學探究能力.

引導追問2:以上實驗是否說明物體間作用力和反作用力總是大小相等呢?

類比猜想:物體間的相互作用力不論是彈力,還是摩擦力、引力、磁力,都滿足大小相等的關系.

實驗驗證1:驗證一對摩擦力的大小關系.

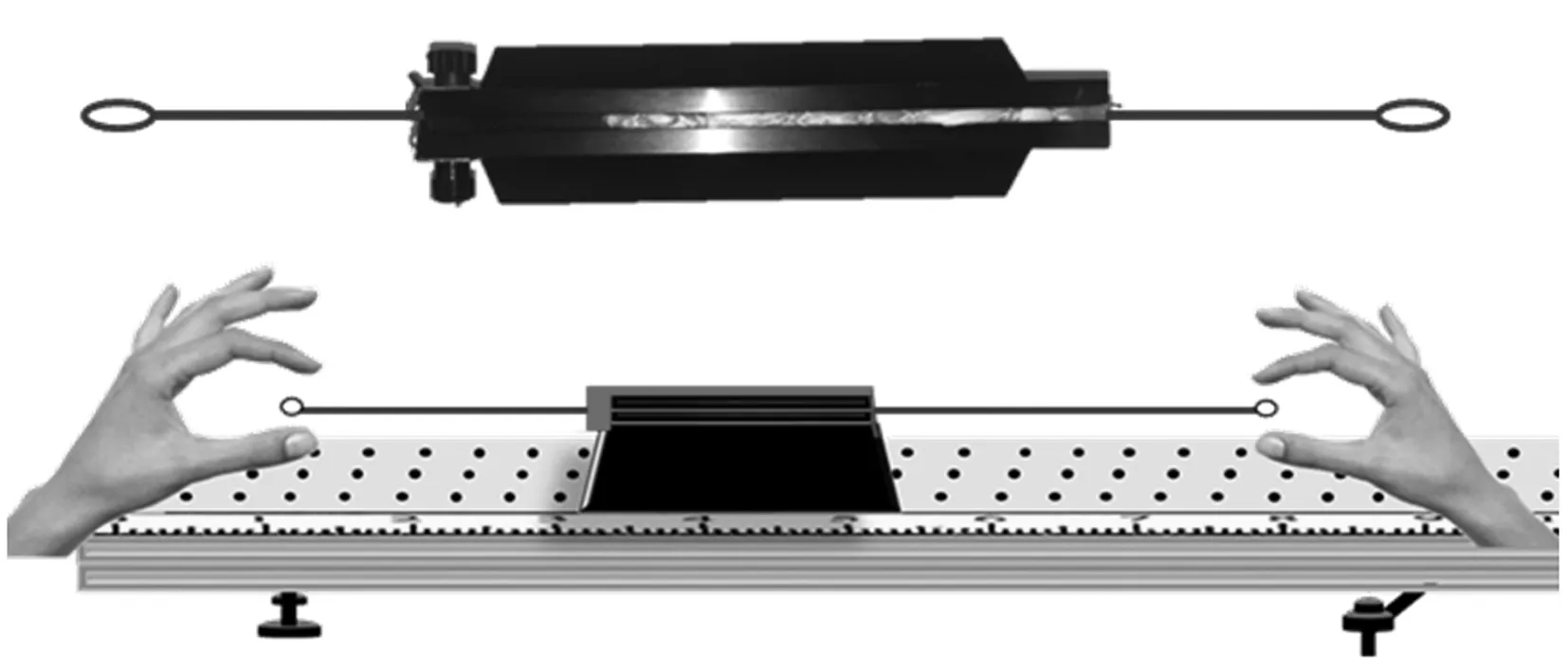

實驗設計:通過引導學生解決“如何產生摩擦力?”“直接測量還是間接測量?”“用什么工具測量?”“如何消除下方物體與地面的摩擦力?”4個問題,共同制定實驗方案.如圖7所示,在海綿和滑塊兩側連上帶繩套的細線,再將海綿嵌入滑塊上方,細線分居兩側,打開氣墊導軌,調至水平,將滑塊放置于上方靜止,用兩個力傳感器從兩側水平拉動細線,使海綿和滑塊發生相對運動趨勢.由于海綿和滑塊都處于靜止狀態,根據二力平衡,FT海綿=f滑塊對海綿,f海綿對滑塊=FT滑塊(如圖8).只要力傳感器測量了FT海綿和FT滑塊的大小關系,便可間接知道兩靜摩擦力的大小關系.

圖7 驗證一對摩擦力大小關系的實驗

圖8 滑塊與海綿受力示意圖

實驗結論:一位同學上臺操作,其余同學觀察實驗數據,總結實驗規律.如圖9所示,兩物體間的一對摩擦力也總是大小相等,方向相反,同時產生、同時變化、同時消失的.

圖9 驗證一對摩擦力大小關系的曲線圖

實驗驗證2:驗證一對磁力的大小關系.

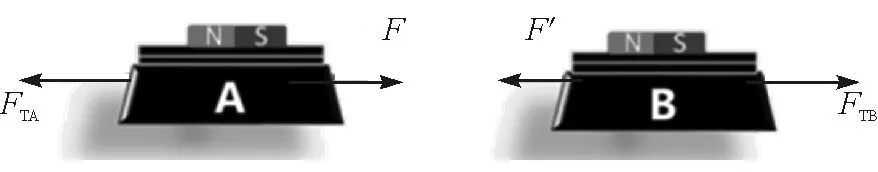

實驗設計:小組合作,類比摩擦力實驗,應用二力平衡原理設計驗證方案.如圖10和11所示,兩磁鐵靜止,根據二力平衡,有FTA=F,F′=FTB,兩側拉力FTA和FTB的大小由傳感器測量,即可分析磁體間F和F′這一對相互作用力的大小關系.

圖10 驗證一對磁力大小關系的實驗

圖11 兩磁體的受力分析圖

實驗結論:一位同學上臺操作,其余同學觀察實驗數據,總結實驗規律.如圖12所示,磁體間的一對磁力也總是大小相等,方向相反,同時產生、同時變化、同時消失的.

圖12 磁體間磁力大小關系曲線圖

總結推廣1:作用力和反作用力大小始終相等,與力的性質無關.

引導追問3:靜止狀態下作用力和反作用力總是大小相等,運動中作用力、反作用力的大小還滿足相同的關系嗎?

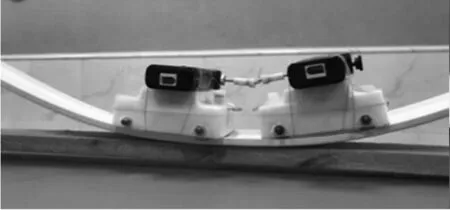

實驗探究:探究變速運動中作用力和反作用力的大小關系.

演繹提升:學生經歷前面的實驗探究過程,很容易想到用兩個傳感器互鉤,不斷移動即可進行探究的方案.基于此,教師介紹創新實驗設計,如圖13和14所示,在兩個小車上分別固定兩個力傳感器,傳感器的測量端連在一起,然后從斜槽頂端靜止滑下,直到停止,可通過電腦直觀分析小車在經歷靜止、加速、減速、直線、曲線多種運動過程中的相互作用力的情況,實驗曲線如圖15所示.

圖13 用傳感器探究曲線運動中的相互作用力

圖14 用傳感器探究直線運動中的相互作用力

圖15 實驗曲線

總結推廣2:作用力和反作用力大小相等,方向相反,同時產生、同時消失、同時變化,與力的性質無關,與運動狀態也無關.

內容調整:基于新教材中“從實驗中可以發現,兩個彈簧測力計的示數是相等的,方向相反.上面是通過彈力進行的實驗,摩擦力滿足上面的關系嗎?如果是不相互接觸的力呢?”創新設計實驗,探究了一對摩擦力和一對磁力的大小關系,同時將拓展欄目實驗提前,與彈力、磁力、摩擦力實驗一起構成完整的實驗探究環節.

設計意圖:結合教材改編,以學生為中心、知識為主線,問題為導引,從定性到定量,引導學生小組合作設計創新實驗,經歷提出問題、實驗探究、類比猜想、實驗驗證、歸納推廣、演繹提升的全過程,有效突破教學重難點.縱觀全程,學生在交流互動、思考探究中深刻理解新知,掌握物理規律,培養類比猜想、推理論證、歸納演繹、質疑創新的科學思維,提升創新設計、合作交流、團隊協作、動手操作的科學探究能力,樹立嚴謹認真、實事求是、精益求精的科學態度,培養永不停息、持之以恒的科學探究精神.

2.5 總結概括 規律學習

規律概括:教師引導學生用簡潔的語言總結出作用力和反作用力的關系,講解“牛頓第三定律”的內容,分享牛頓提出“牛頓第三定律”的推理、總結過程,帶領學生理解定律中“總是”的含義,體驗規律得出經歷的漫長歷史過程,實現物理規律的深度學習.

設計意圖:有助于對規律的深入理解,培養總結歸納的能力,體會科學規律的來之不易,增強對物理學家的崇敬感,樹立終身學習的目標.

2.6 規律應用 價值體現

聚焦問題4:學習牛頓第三定律有何作用?

(1)生活情境關聯,解決實際問題

案例分析1:如圖16所示,教師展示劃龍舟情境,引導學生分析原理.人劃槳時,漿向后推水,水就向前推漿,船獲得動力向前運動.然后帶領學生探尋生活實際應用,介紹2021年東京奧運會上運動健兒們應用此原理為賽艇提供巨大動力,為中國掙得第十金的故事.最后通過介紹輪船的不斷改進帶領學生感受科技的進步.

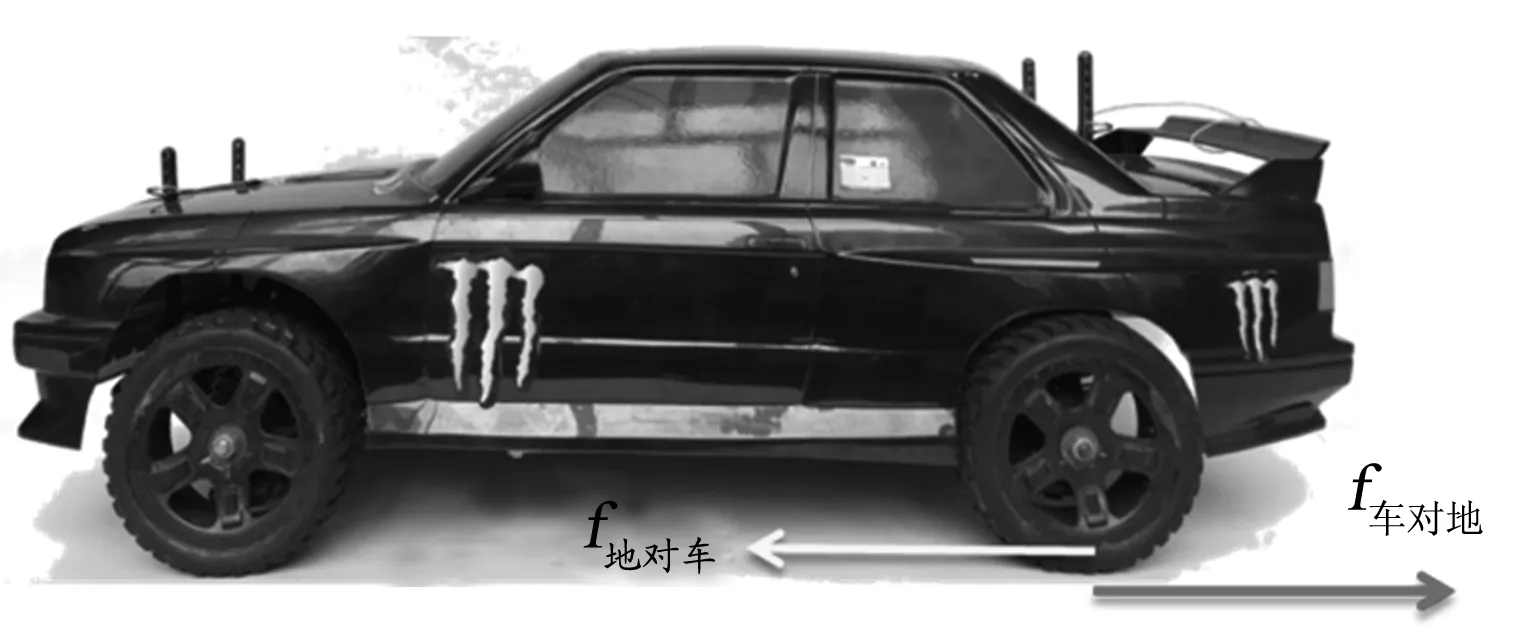

圖16 劃龍舟

案例分析2:如圖17所示,演示遙控汽車的前進,引導學生分析前進原理,汽車發動機驅動車輪轉動,車輪給地面向后的摩擦,地面給車輪一個向前的反作用力,使汽車前進.然后引導學生思考生活實際問題——為何下雨天,汽車容易陷進泥濘而無法前進?原理分析后,設計實驗進行驗證.其原理為驅動輪架空,車輪轉動,無法前進.泥濘中的汽車,得不到足夠的摩擦力,汽車無法前進.最后介紹四輪、八輪驅動汽車的產生以解決動力不足的問題,感受科技魅力.

圖17 遙控汽車前進受力分析

跟進提問:分析完船、車前進的原理,同學們還能舉出生活中關于牛頓第三定律的應用嗎?

交流分享:火箭向后噴出氣體,對氣體施加向后的推力,同時氣體對火箭施加向上的反作用力.展示氣球噴氣,向后對氣體施加作用力,氣體對氣球施加向前的反作用力……

設計意圖:通過案例分析、情境關聯,實現從生活走進物理,從物理走向社會的過程,體會牛頓第三定律在社會發展中的重要作用,養成關心國內外科技發展現狀與趨勢的習慣,提升學生應用知識解決問題的能力,培養學生應用知識解決生活實際問題促進社會發展的責任感.此外,以龍舟為例,滲透傳統文化素材,再關聯奧運賽事,可增強學生的文化自信和民族自豪感.

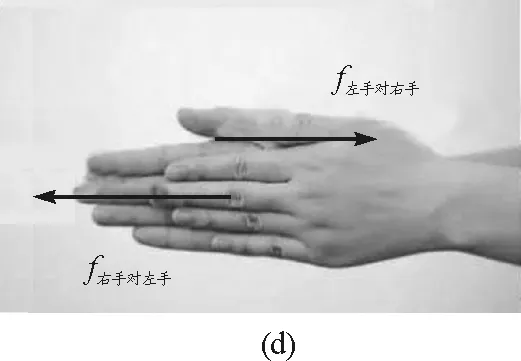

(2)輔助受力初步分析

案例分析3:要求學生補充分析滑塊和海綿豎直方向的受力,總結歸納受力分析的方法和思路.

受力分析:學生獨立分析海綿和滑塊的受力,主動分享分析結果,如圖18所示.

圖18 學生分析海綿和滑塊的受力

教師就學生的易錯點——由于二力平衡的前概念而漏畫海綿對滑塊的壓力,引導學生根據力的相互性進行檢驗,完善受力分析圖.然后引導學生總結受力分析方法,定義法、運動狀態法、應用牛頓第三定律轉換研究對象法.最后引導學生逐一總結受力分析步驟,找對象、選方法、畫受力圖、做檢驗.

案例分析4:通過分析課后習題“小明疑惑:‘初中學過,如果兩個力的大小相等,方向相反,這兩個力就會相互平衡,看不到力的作用效果了.既然作用力和反作用力也是大小相等、方向相反,它們也應該相互平衡呀,可為何兩個水氣球相連后還是有明顯的形變效果呢?’”引導學生回顧平衡力,辨析一對平衡力和一對相互作用力.

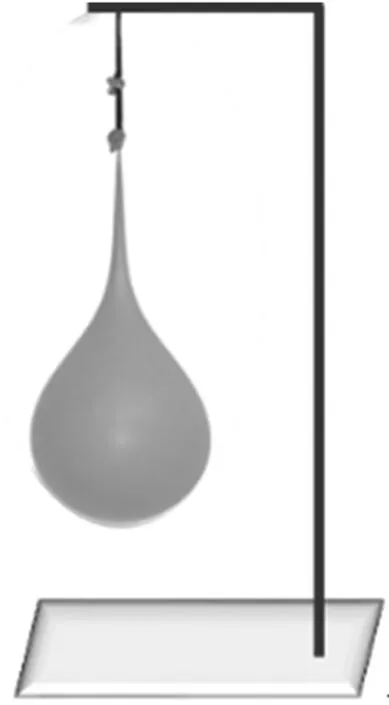

實驗演示:在鐵架臺上通過橡皮筋懸掛一個水氣球,如圖19所示.

圖19 懸掛的水氣球

小組合作:對鐵架臺、橡皮筋、水氣球進行受力分析,知道氣球受到的重力和向上的拉力是一對平衡力,橡皮筋受到氣球對其向下的拉力和鐵架臺對其向上的拉力近似為一對平衡力,橡皮筋對鐵架臺向下的拉力和鐵架臺對橡皮筋向上的拉力是一對相互作用力,橡皮筋對氣球向上的拉力和氣球對橡皮筋向下的拉力是一對相互作用力.小組討論辨析一對相互作用力和一對平衡力的異同點,完成學案表格(表1),并進行全班分享交流.

表1 一對相互作用力和一對平衡力的異同點

內容調整:將教材中分析斜面上靜止物體的受力改為分析海綿和滑塊豎直方向的受力,將猴子吊樹枝的情境更換成水氣球吊鐵架臺的情境.

設計意圖:通過再次分析海綿和滑塊的受力,不僅能進一步解決摩擦力實驗中留下的受力分析困惑,起到首尾呼應的作用,還能讓學生在經歷錯誤的受力分析中深刻掌握受力分析方法,逐步形成運動與相互作用的物理觀念,更有助于讓學生體會“牛頓第三定律”是從單物體受力分析延伸到多物體受力分析的橋梁,培養學生建構模型的意識和能力.相較于教材案例,水氣球實驗更易于教師在課堂演示分析,易于學生觀察、體會平衡力和相互作用力的異同點,高效突破教學難點.

(3)應用所學解決無人機不能起飛的問題

提出猜想:可能是螺旋槳安反了,無人機沒有獲得向上的動力.

實驗驗證:教師引導,小組合作設計實驗方案,驗證猜想.首先在不能起飛的無人機上方放置餐巾紙條,下方放上紙屑,啟動無人機,觀察現象,如圖20和圖21.然后在能正常起飛的無人機下方放上紙屑,上方放置紙條,啟動無人機,觀察現象,如圖22和圖23所示.

圖20 紙條飛舞

圖21 紙屑不動

圖22 紙條不動

圖23 紙屑飛散

理論分析:學生觀察現象后應用受力分析方法,對無人機不能起飛的現象進行理論分析.如圖24所示,能正常起飛的無人機對空氣施加向下的推力,空氣就給無人機施加向上的反推力,當這個力大于重力時就升空,相等時就懸停.不能起飛的無人機情況剛好相反,上方的紙條飛舞,說明無人機對空氣的推力向上,空氣對無人機的推力向下,無人機沒有獲得向上的動力,所以不能起飛.

(a)正常起飛

(b)不能起飛

設計意圖:從“生活情境關聯”到“受力初步分析”再到“課前活動解惑”,知識難度逐步提升,體現出教學的層次性.無人機案例的設置,不僅從結構上與課前首尾呼應,更是對學生學習“牛頓第三定律”“受力分析方法”“科學探究方法”的檢驗評價,還能使學生在課堂中體驗應用知識解決問題的成就感,增強物理學習興趣,達到寓教于樂的教學效果.

2.7 課堂小結 鞏固所學

課堂小結:引導學生從學習的知識、方法、感悟、疑惑4個方面進行總結.

設計意圖:加深學生對本節內容的理解,提升總結歸納的能力,檢驗物理學科核心素養的落實,實現從物理學科教育到人生哲理教育的升華.

2.8 課后探索 拓展提升

作業設計:必做題為教材的練習與應用,選做題為查閱資料探究“大人跟小孩掰手腕,很容易把小孩的手壓在桌面上,大人的力一定大于小孩的力嗎?為什么?”.

設計意圖:必做任務充分利用教材,提升學生的應用能力,落實學生的自我學習評價、教師的教學評價、教師對學生的評價,實現教學評價的一致性.選做任務要求學生課后查閱資料完成,供學有余力的學生進一步提升,兼顧學生差異培養.

3 教學反思

本節課教學目標明確,重難點突出;教學內容層層推進,環環相扣,過渡自然,具有清晰的邏輯思維;對教材進行了深入的解讀,對新教材改編的意義體會全面,在核心內容板塊體現了歸納演繹的思想;實驗設計創新,可視度高,能高效解決教學問題;強調學生的主體地位,以學生為中心,使學生掌握了知識,獲得了方法,既實現了深度學習,又提升了科學素養,明白了人生哲理.

總之,在今后的教學中,對于本節的教學將不斷地思考改進,落實教學的本質——引導學生自主學習,為學生創造更多的自主思考的空間,以培養更多優秀的學子.