輕松實現塑封打包效果,Blender幾何節點新玩法

薛山

抽真空的塑封效果一般要通過物理模擬來進行設計,但需要比較細致的參數調整,和相對較多次的烘焙嘗試,所以長期以來能夠完全模擬這個過程的方法教學都比較少見,而Blender作為一款近年來功能進化非常快的設計軟件,這幾天推出了一個在幾何節點里也能實現物理模擬的試驗版本,可以非常方便快速地達成各種模擬效果,其中就包括了咱們本期的主題——塑封打包。那么具體要怎樣操作呢?讓我們一步步來指導大家吧!

想要在幾何節點實現自動塑封功能,就需要下載正確的Blender版本,因為模擬節點并不在正常發布的試驗版本里,而是在單獨標識的3.5.0版里才能使用,我們首先需要打開官網(Blender.org),進入下載(Download)界面,再選擇Build,接著選擇Branch,然后列表里就有一個后綴名為“geometry-nodes-simulation”的3.5.0版本,也就是圖1里的“幾何-節點-仿真”版,這就是本期教程需要使用的版本。

不過大家也要清楚,這種分支功能有著很強的試驗性目的,也就是說這個功能不一定會在后續推出的常規試驗版或正式版里沿用,可能會被刪除,也可能在實現方式上完全改頭換面,畢竟之前的屬性節點就經歷過幾次非常大的改動,所以這次大家就抱著學習設計邏輯的心態來看待吧。

從邏輯上來說,塑封打包就是一個物體向另一個物體貼近變形的過程,如果只是單純地制作打包完成的效果,在被打包物體模型不是特別復雜的情況下,比如我們前幾期做過的吐司面包幾何節點建模,就可以直接用“凸殼”節點來進行制作,可以大致實現最基礎的塑封效果,但如果模型比較復雜,而且希望可以看到整個塑封過程,并支持隨時調整參數的話,就只能使用咱們接下來的方法了。

首先我們要新建一個物體,我們就以Blender自帶的猴頭為例吧,在猴頭的幾何節點編輯器里,我們需要再新建一個經緯球,它就是我們的包裝塑封,我們接下來的設計就是要讓經緯球的頂點往猴頭的頂點靠攏,最終形成塑封效果。

那么要如何實現呢?首先我們用經緯球連接“模擬輸入”,注意此版本的Blender官方簡體中文化并不完全,所以這個節點其實還在使用英文原名,也就是“Simulation Input”,同樣的道理,我們將它的幾何數據連接到“模擬輸出”,也即“Simulation Output”,就完成了最基本的模擬設置。

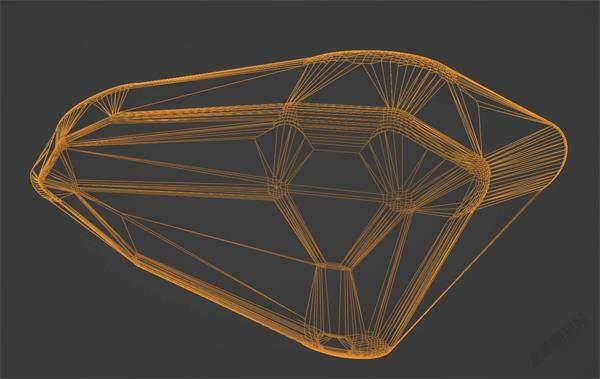

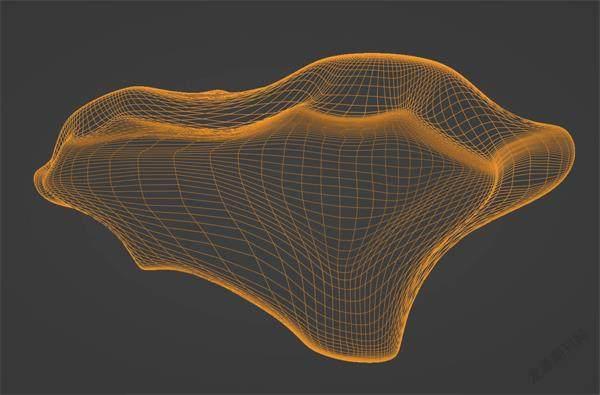

但這時候如果播放視頻,你不會看到任何的變化,這是因為在模擬輸入和模擬輸出之間需要我們明確地指定模擬方式,因為咱們的目的是讓經緯球頂點位置發生變化,所以這時候需要使用“設置位置”,而我們的目標位置就是猴頭的頂點位置。因此,我們需要將“組輸入”通過“幾何接近”來獲取猴頭的頂點位置,然后連接到“設置位置”的“位置”,但此時你會發現頂點如圖2那樣,瞬間生硬地集中到了猴頭的頂點上,沒有咱們想要的絲滑過渡,這時候我們需要做兩件事,第一是增加猴頭和經緯球的的頂點數量,這時候的猴頭塑封會變得順滑一些,但依然沒有體現形變過程,如果在線框模式下觀看不難發現原因是因為頂點以集群的方式分布,中間區域缺乏頂點從而無法變形,所以第二步就是為它添加更多的頂點,最簡單的方法就是使用“對偶網格”,因為它會重新計算網格距離,強行添加頂點數量,這時候你再回到第一幀重新播放視頻,就能看到頂點像圖3那樣正確分布了。

如果你只是渲染單幀的塑封照片,其實第二步完成后基本就可以進入材質編輯階段了,但如果你想要的是塑封的過程,那就還需要再細化一下咱們第二步得到的結果,首先是調整“設置位置”的參數,因為咱們是直接利用了幾何接近的頂點數據,完全沒有調用經緯球的頂點位置數據,所以如果要體現這個變化的過程,就需要通過“混合”位置來實現,只需要將幾何接近后的位置數據,和經緯球的位置數據混合,混合系數越偏向經緯球位置數據,模擬效果的起始頂點位置就越像一個經緯球,這時候就能順利呈現出咱們想要的塑封過程變化效果了。

如果擔心頂點數量太多影響工作效率的話,也可以在“對偶網格”之后接一個“按距離合并”,但記得一定要選擇“相連項”而不是“全部”,否則塑封的頂點最終都會全部合并,變成塑封消失效果了,不是我們本期想要達到的目的。

最后,我們還需要連接一個“設置著色平滑”來讓它整體變得更順滑,至此,幾何節點的設計部分就完成了,我們甚至可以在猴頭的編輯模式下為它添加更多的模型,同樣可以實現塑封效果,當然,也可以在幾何節點編輯器里將其他模型納入到“幾何接近”的計算范圍內,同樣可以實現相同的目的。接下來就通過為猴頭和塑封分別“設置材質”,并在對應的著色器編輯器里進行調整,就能得到圖4這種咱們想要的效果了。

本文所使用的幾何節點編輯器一覽

自從3.0版之后,Blender的幾何節點就成為了它進步最大的功能模塊,沒有之一,以前難以自由操控的毛發效果目前通過幾何節點可以非常自由地進行模型輸出,而如果這次將物理模擬也成功接入的話,又會讓很多功能玩法能以更高的自由度來進行操控,實在是令人期待。所以,即便新功能可能在未來會遭遇用法更迭甚至閹割,但不斷嘗試也是咱們學習Blender的一大樂趣所在,大家趕緊將今天學到的內容落到實處,自己做一次試試看吧!