弘揚延安精神 增強歷史主動

苗大鵬

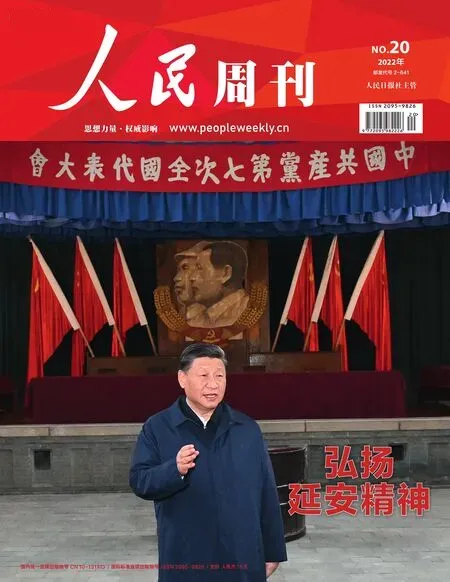

黨的二十大閉幕不久,習近平總書記就帶領新當選的二十屆中共中央政治局常委來到延安,宣示新一屆中央領導集體賡續紅色血脈、傳承奮斗精神,在新的趕考之路上向歷史和人民交出新的優異答卷的堅定信念。

延安13年在黨史、中華民族發展史上具有里程碑意義

延安是中國革命的圣地,從1935年10月19日中央紅軍長征落腳陜北,到1948年3月23日黨中央東渡黃河前往華北,毛澤東等老一輩革命家在延安工作、學習、戰斗了13個春秋。黨中央在延安的13年,是中國共產黨及其領導的革命力量發展壯大的重要時期,在黨史、中華民族發展史上具有里程碑意義。

從中國共產黨歷史看,延安13年是我們黨及其領導的革命力量由弱變強、轉敗為勝的13年,也是一個馬克思主義政黨走向成熟的13年。其中,正確的政治路線、成熟領導集體的形成及中國化馬克思主義指導地位的確立是主要原因。第一,正確的政治路線是黨領導革命運動的政治保證。第二,以毛澤東同志為核心的成熟的領導集體形成是黨領導革命運動的組織保障。遵義會議確立了毛澤東同志在黨中央和紅軍的領導地位,黨中央進入延安后,黨的六屆六中全會進一步確立毛澤東同志在全黨的領導地位,黨的七大最終形成以毛澤東同志為核心的領導集體。可以說,正是因為有成熟的領導集體的存在,我們黨才得以有力應對七七事變、皖南事變、重慶談判等一系列重大挑戰,打開中國革命新局面。第三,確立毛澤東思想的指導地位為黨領導人民取得革命勝利奠定思想基礎。黨中央進入延安后,無論是黨的六屆六中全會明確提出“馬克思主義中國化”的歷史命題,還是撰寫《實踐論》《矛盾論》《〈共產黨人〉發刊詞》《新民主主義論》等大量重要著作,毛澤東同志始終注重從理論上將中國革命實踐中的系列獨創性經驗進行升華,創造性地將馬克思主義基本原理與中國革命具體實際相結合。黨的七大將之概括為毛澤東思想,并寫入黨章,成為中國化馬克思主義的里程碑。

從中華民族發展史來看,抗日戰爭時期成為中國擺脫半殖民地狀態的決定性時期,而中國共產黨則率先倡導建立抗日民族統一戰線,為中國抗戰能夠確立廣泛基礎發揮了最主要的作用。在中華民族面臨生死存亡的歷史關頭,全民族抗戰也使得中華民族真正團結成一個整體,實現了民族的空前覺醒,徹底改變了中華民族過去百年一盤散沙的局面。瓦窯堡會議后,中共中央因時局的變化,在策略上逐步實現從“反蔣抗日”到“逼蔣抗日”再到“聯蔣抗日”的轉變。西安事變和平解決后,中共中央機關于1937年1月13日從保安遷到延安。此后,中共中央在延安相繼推動全國性的抗日民族統一戰線的形成,在斗爭中求團結,堅持和維護抗日民族統一戰線,以高度的民族責任和使命意識,有效阻止了抗戰時局的逆轉,有效凝聚了各方抗戰的力量,極大提升了中華民族的凝聚力。

延安精神的主要內涵及表征

黨在延安的實踐是黨革命事業的重要一章,同樣,黨在延安時期形成的延安精神也成為中國共產黨人精神譜系中的燦爛華章,是中國共產黨寶貴的精神財富。

堅定正確的政治方向。方向決定道路,對一個政黨而言,政治方向就是指這個政黨為之奮斗的目標。而堅定政治方向,就要首先做到講政治,堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略,堅決落實黨中央決策部署。延安時期,我們黨在異常艱苦的環境中依然能夠戰勝各種困難挑戰,領導中國革命事業從低潮走向高潮,首要的原因就在于以毛澤東同志為核心的中央領導集體,堅持運用辯證唯物主義和歷史唯物主義,正確把握中國革命的方向,走歷史發展的必由之路,從理論和實踐上成功解決了如何將實現共產主義的終極目標落實到拯救民族危亡、爭取民族獨立、實現人民解放等一系列問題中。

解放思想實事求是的思想路線。

一個黨、一個國家、一個民族要走在時代前列,就一刻不能沒有理論思維,一刻不能沒有科學思想的指引。黨成立以來的經驗表明,馬克思主義作為中國共產黨立黨之基,只有與中國具體實際相結合,才能在中華大地上落地生根,發揮其真理偉力。延安時期,中國共產黨推進馬克思主義中國化取得了巨大成功。無論是“馬克思主義中國化”的歷史命題,還是“三風”的整治,以毛澤東同志為核心的黨中央堅持解放思想、實事求是,扎根中國大地,創造性地發展馬克思列寧主義,用中國化的馬克思主義指導中國革命取得了巨大的成功。

全心全意為人民服務的根本宗旨。中國共產黨自成立之日起就是為人民服務的政黨,始終代表最廣大人民的根本利益,而沒有任何自己特殊的利益。延安時期,我們黨就始終把群眾利益放在一切工作的首位,在嚴格執行群眾路線的基礎上,提出為人民服務的宗旨,發展經濟、改善民生。許多傳頌至今的“不給老鄉添麻煩”“不與百姓爭利益”“軍民聯合大生產”的感人故事,生動詮釋了黨的宗旨。黨來自人民、根植人民,而人民群眾發自內心地用《東方紅》《繡金匾》等歌曲以及“人民救星”的牌匾頌揚黨和毛主席,就是對黨這一宗旨的最大肯定。

自力更生艱苦奮斗的創業精神。黨的性質、宗旨和遠大理想決定了自力更生、艱苦奮斗是中國共產黨人的政治本色。而黨的獨立自主、自強、自信的意志品格集中體現于自力更生艱苦奮斗的創業精神之中。延安時期,中國共產黨基于民族大義,推動全民族抗戰的形成,同時在國共第二次合作中又堅持獨立自主,面對國民黨先后3次掀起的反共高潮,始終自信自強,采取既聯合又斗爭的策略,維持了抗日統一戰線。面對敵人的軍事包圍、經濟封鎖以及陜北貧瘠的土地,中國共產黨人并沒有被困難嚇倒。以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人在以延安為中心的陜甘寧邊區堅持自力更生艱苦奮斗。邊區繁榮昌盛、兵強馬壯大好局面的出現,既有力地凝聚了黨心民心軍心,更彰顯了中國共產黨創業精神的可貴。

發揚歷史主動積極作為

在新時代新征程的趕考之路上,弘揚延安精神,掌握歷史主動,對全面建設社會主義現代化國家、全面推進實現中華民族偉大復興具有重大意義。

堅定歷史自信,強化歷史自覺。黨在延安的13年是脫胎換骨的13年,也是黨史上極為重要的13年。在黨的實踐下,陜甘寧邊區也被鍛造成“新中國的雛形”。黨在延安的成功實踐,深刻揭示了黨和人民事業不斷成功的根本保證,揭示了黨始終立于不敗之地的力量源泉,揭示了黨永葆先進性和純潔性的根本途徑。前進道路上,我們要始終牢記中國共產黨是什么、要干什么這個根本問題,堅定黨始終為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命,始終以“趕考”的清醒堅定不移推進中國式現代化,以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

堅定責任擔當,發揚斗爭精神。抗戰進入相持階段后,面對日本軍國主義的侵略、國民黨反動派不斷掀起的反共高潮及相關的經濟封鎖,黨面臨著前所未有的艱難處境。但中國共產黨人并沒有選擇逃避、屈服,反而自覺擔負起抗日救國的歷史使命,敢于斗爭、善于斗爭,不僅維持住抗日民族統一戰線,還擴大了黨的影響、發展壯大了黨的力量。當前,中華民族正處于實現偉大復興的關鍵時期,前進道路不可能一片坦途,必然有各種風險挑戰。只有全黨繼續發揚勇于擔當、善于斗爭的精神,才能為實現中華民族偉大復興的宏偉目標不斷注入精神動力。

全面從嚴治黨,堅持自我革命。抗日戰爭勝利前夕,民主人士黃炎培在延安與毛澤東同志圍繞破解政權建設“其興也勃焉,其亡也忽焉”的歷史性課題,進行了一場著名的“窯洞對”,毛澤東同志用“民主”給出了中國共產黨人跳出治亂興衰歷史周期率的“第一個答案”。在黨的二十大報告中,習近平總書記將“自我革命”作為新時代十年的標志性成果之一,同時強調其為跳出歷史周期率的“第二個答案”。必須清醒地認識到,“四大考驗”“四大危險”仍將長期存在。因此,新時代新征程,必須牢記全面從嚴治黨、黨的自我革命永遠在路上,繼續堅定不移推進全面從嚴治黨,勇于推進黨的自我革命,全面推進黨的自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高,始終保持黨的先進性和純潔性,確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。