指向文化自信的博物館研學活動開發*

唐雋菁

習近平總書記在《思政課是落實立德樹人根本任務的關鍵課程》一文中明確指出:“青少年教育最重要的是教給他們正確的思想,引導他們走上正路……思政課教師要給學生心靈埋下真善美的種子,引導學生扣好人生第一粒扣子。”[1]小學道德與法治作為義務教育階段的思政課,旨在培育學生政治認同、道德修養、法治觀念、健全人格和責任意識等核心素養,增強他們做中國人的志氣、骨氣、底氣,為培養以實現中華民族偉大復興為己任,有理想、有本領、有擔當的新人打下牢固的思想根基,因此本課程要培養的核心素養,首要的就是政治認同。由此可見,價值塑造是立德樹人之本,價值引領是思政課教師的初心和使命。

習近平總書記認為增強中國特色社會主義文化自信非常重要,他指出:“文物承載燦爛文明,傳承歷史文化,維系民族精神,是老祖宗留給我們的寶貴遺產,是加強社會主義精神文明建設的深厚滋養。”南京市鎖金新村第一小學圍繞南京六朝博物館館藏文物,研發愛國主義主題博物館研學活動,從聚焦價值目標、整合價值認同、推動價值實踐三個方面進行了有益的探索,以凝聚共同的價值追求,彰顯文化自信。

一、思想的力量:通過主題式統整,聚焦價值自信

信仰來自對真理的認同,是文化自信的前提。因此,“以文化的自信建設自信的文化,就要保持對自身文化理想、文化價值的高度信心。高揚我們的文化旗幟、堅守我們的文化立場、彰顯我們的文化優勢,把蘊于文化自信中的文化責任扛在肩上”[2]。聚焦價值自信,離不開優秀文化資源的熏陶。文物就是承載燦爛文明、傳承歷史文化、維系民族精神、增強文化自信的重要資源。[3]

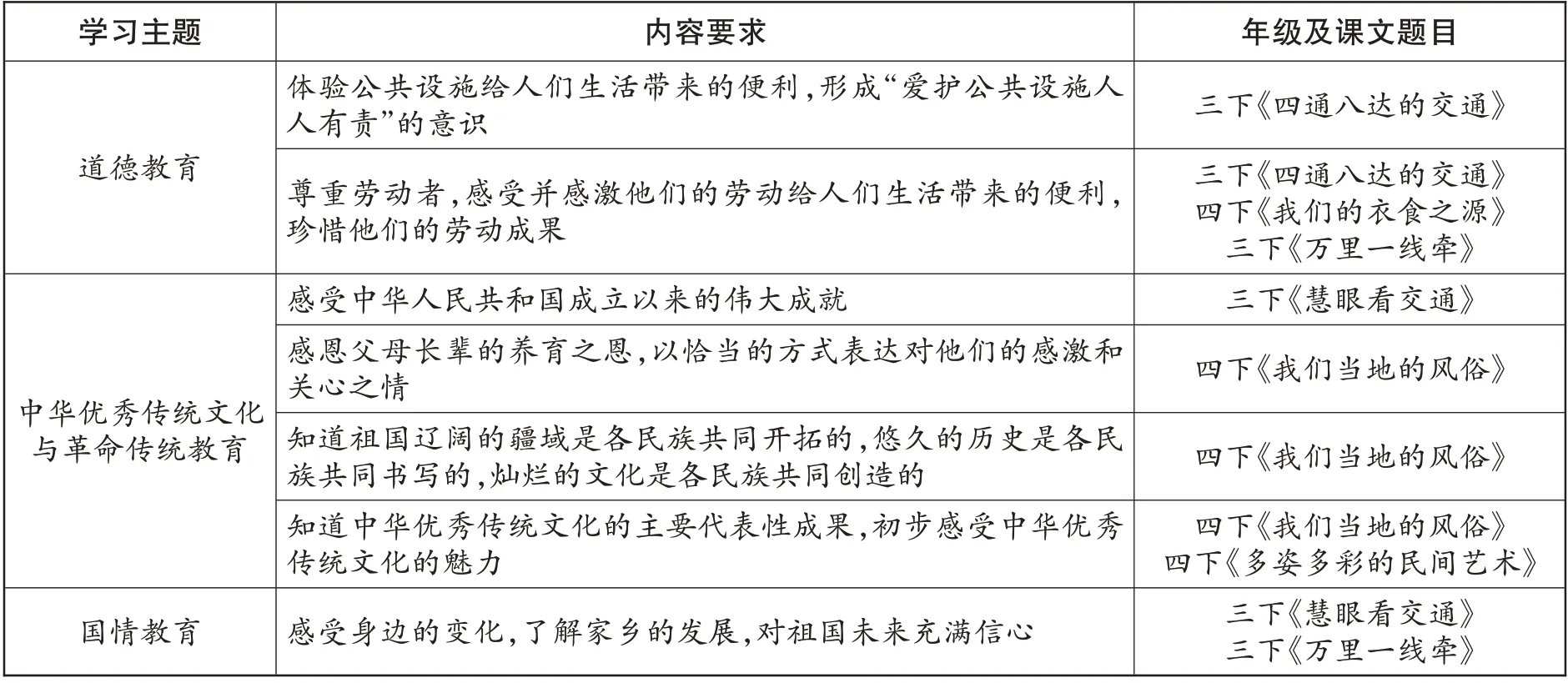

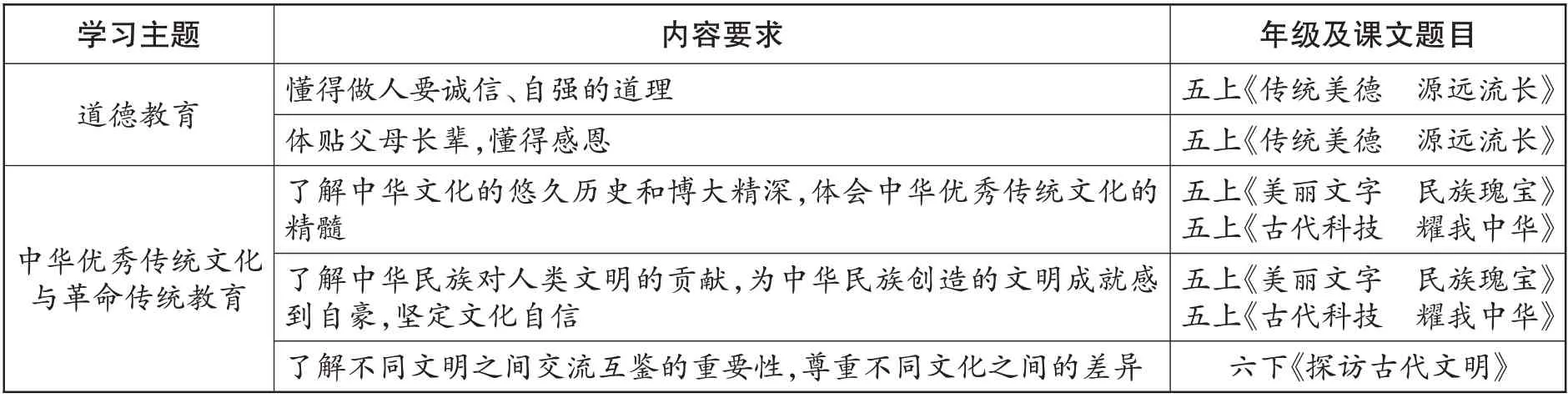

小學道德與法治課以立德樹人為根本任務,通過厚植愛國主義情懷,增進學生對偉大祖國、中華民族、中華文化的高度認同,著力引導學生用理想之光照亮奮斗之路、用信仰之力開創美好未來[4]。為此,我們梳理出“道德教育”“中華優秀傳統文化與革命傳統教育”“國情教育”三個學習主題,隨后對統編小學《道德與法治》12 冊教材進行了分析,將其中與博物館文物關聯的課文及其學段目標進行了匯總(見表1和表2)。

表1 統編小學《道德與法治》第二學段(3~4年級)與博物館文物關聯課文一覽表

表2 統編小學《道德與法治》第三學段(5~6年級)與博物館文物關聯課文一覽表

通過梳理,我們發現,小學《道德與法治》教材中共有10 課與博物館文物息息相關。為了聚焦價值自信,我們將博物館研學活動的目標確定為:激發愛國熱情,堅定文化自信。活動名稱也由此應運而生:六朝風物激愛國情,文化自信立強國志。

二、文物的力量:通過創造性轉化,增強主體自信

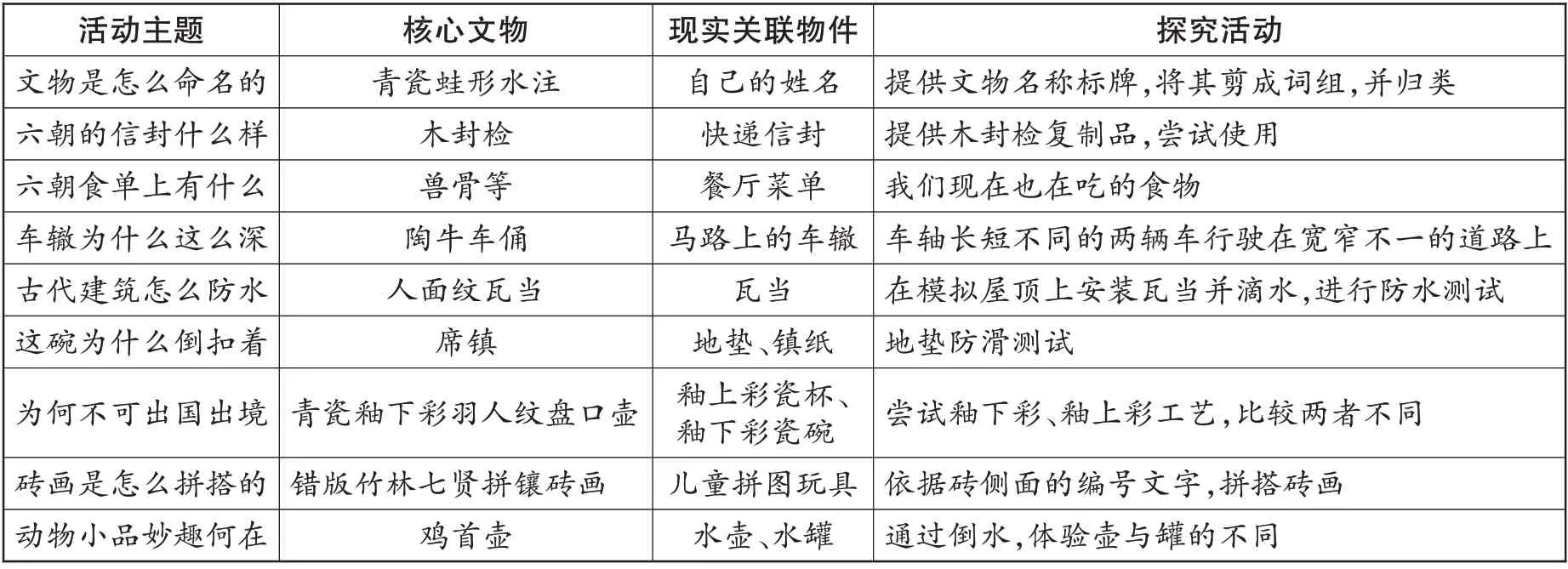

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央將“中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展”擺在突出位置。同時,習近平在十九大報告中強調:堅定文化自信,推動社會主義文化繁榮興盛要“深入挖掘中華優秀傳統文化蘊含的思想觀念、人文精神、道德規范,結合時代要求繼承創新,讓中華文化展現出永久魅力和時代風采”,著眼于增強中華文化認同、國家認同和民族自豪感。創造性轉化是按照時代特點和要求,對那些仍有借鑒價值的內涵和陳舊的表現形式加以改造,賦予其新的時代內涵和現代表達形式,激活其生命力。面對博物館里成千上萬件展陳文物,哪些能成為我們開發愛國主義主題博物館研學活動的核心文物?我們以“有樂趣、可探究、能傳承”為標準,進行了篩選(見表3),積極發揮文化自信的正能量,增強學生的文化認同感。

表3 “六朝風物”愛國主義主題博物館研學活動一覽表

核心文物必須具備兩大要素:能夠在現實生活中找尋到關聯性物件、能夠進行創造性轉化。文物是怎么命名的?依據規律,一些學生像考古學家一樣為其他文物命名,還有一些學生利用人面紋、獸面紋、蓮花紋等文物元素設計文創產品;六朝的信封什么樣?參照木封檢,學生設計密碼鎖;古代建筑怎么防水?學生設計并繪制瓦當圖案;動物小品妙趣何在?學生自行設計并用軟泥捏制流口、執手,裝飾自家的水壺。

經濟與社會的發展是內因與外因共同推動的,其中內因是最根本的動力。因此,主體的自信是文化自信的靈魂[5]。心理學家皮亞杰認為:“所有智力方面的工作都依靠興趣,學習最好的興趣,乃是對所學材料的興趣。”南京六朝博物館館藏文物承載著民族文化,記錄著中國故事,體現著中國智慧,是中華優秀傳統文化的重要載體。為了讓文物“說話”,我們努力尋找文物與生活之間的關聯,激發學生濃厚的興趣,讓他們樂在其中,從而主動投身活動。對文物進行創造性轉化,體現的是“我要傳承”“我能傳承”,而不是“要我探究”“強人所難”,由此締造了文化自信的主體與靈魂,增強了學生做中國人的志氣、骨氣和底氣。

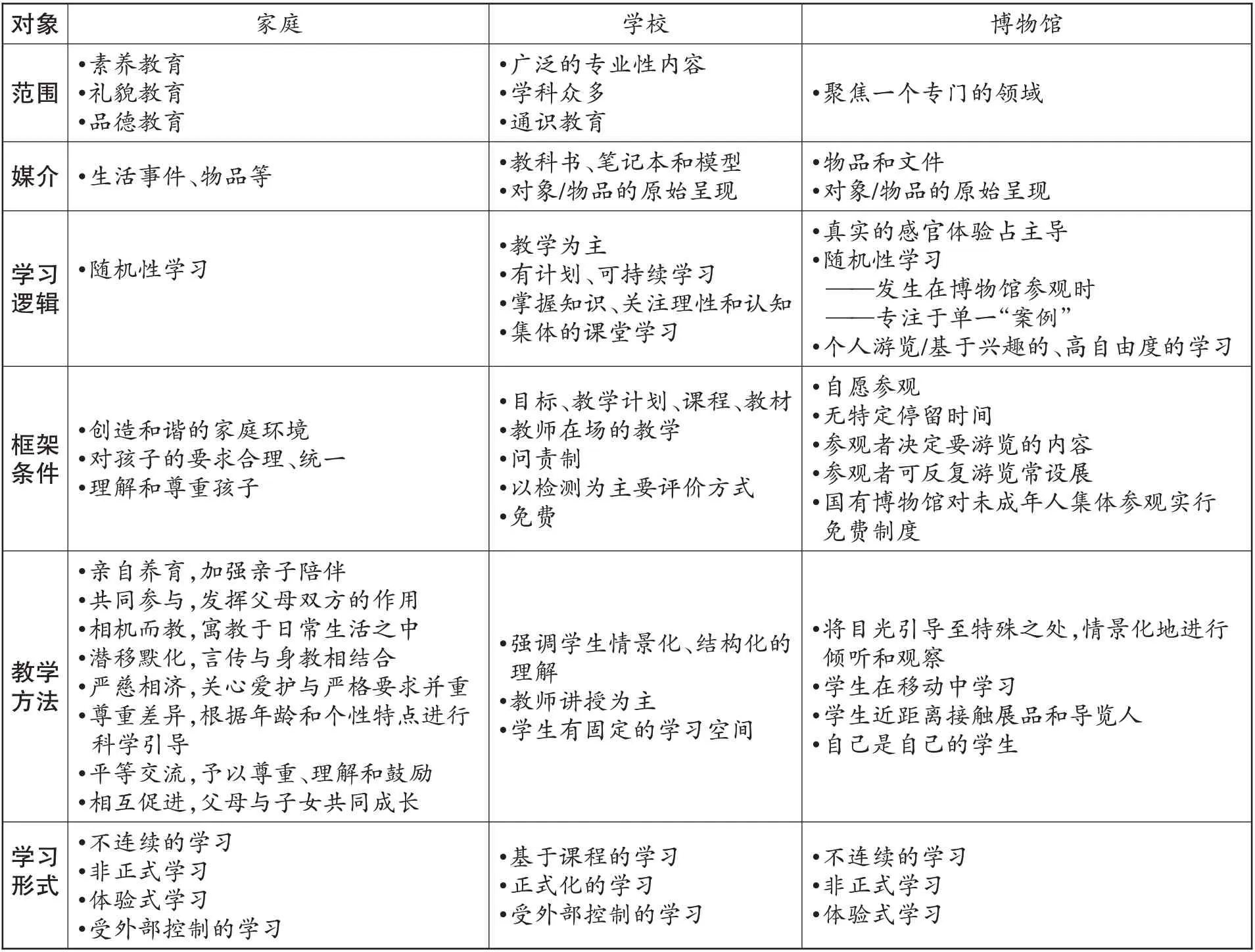

三、行動的力量:通過家校館協同,推動方法自信

方法,即手段和途徑。方法得當,事半功倍;方法不當,事倍功半。方法的自信是文化自信的具體實踐。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出:“健全學校家庭社會協同育人機制……增強學生文明素養、社會責任意識、實踐本領。”這是弘揚中華優秀傳統文化、加強社會主義精神文明建設的基礎環節,是我國教育事業“五育并舉”和“三全育人”相結合的實現方式。因此,我們在研發博物館研學活動時,采用了家庭、學校、博物館三方協同的方法。借鑒德國“學校@博物館”項目[6],我們梳理出三者的特征(見表4)。

表4 家庭、學校和博物館特征比較一覽表

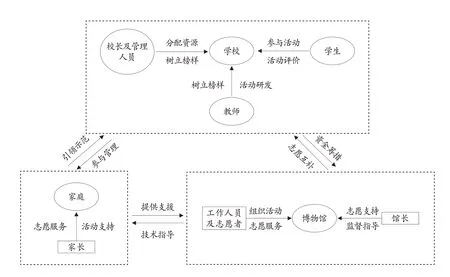

美國是“家校社”協同育人的先驅。20世紀80 年代,美國學者Epsteintin 提出“多重環境影響”假說,并據此發現“家校社”一體化模型有助于提高學生學習效率[7]。我們借鑒其最具特色、廣泛應用的“家校社”一體化模型,以學生參與為主線,強調多方合作,廣泛吸收利益相關者參與并明確其分工,整合家庭、學校和博物館等各方力量,構建協同育人框架(見下頁圖1),形成了全員育人、全方位育人、全過程育人的良好局面。

圖1 博物館研學活動的家校館協同育人框架

同時,我們通過“博物館進校園”“我在博物館長大”“種子教師培訓”“博物館里過端午”等活動,采取參觀訪問、現場觀摩、志愿講解、實驗探究等方法,讓學生在社會實踐中拓寬自己的視野,提升自己的能力,學以致用,知行合一,推動價值實踐,不斷增強文化自信。

“教育作為在一個全球化了的世界中獲得成功的手段如今也被賦予了很大的重要性。”[8]唯有通過教育,才能尋求理解人類文化差異并建設尊重彼此差異的文化。當前,中國特色社會主義進入新時代,中國社會主義文化建設必然面臨世界各種不同性質的思想文化相互激蕩的境遇。作為思政課教師,充分利用文物資源,開展愛國主義主題博物館研學活動,堅守中華文化立場,構筑中國精神、中國價值、中國力量,培養擔當民族復興大任的時代新人,我們大有可為。